測繪技術在城市更新規劃中的應用

文|廣州市城市規劃勘測設計研究院 李丹峰

測繪研究通過設定地面幾何位置,結合自然信息和社會信息的地理分布,以此編制局部地區各種比例尺以及專題地圖的技術學科,其所應用和涵蓋范圍較廣,尤其于城市更新規劃中作用更為顯著。在廣州城市更新項目中,就切實運用到了測繪技術于城市跟心,輔助科學定制更新改造政策,助力推動更新改造工作。

一、測繪技術重要性概述

測繪工作自身所帶的定位屬性就具有基礎性和前期性,是一門技術性極強的專業領域,在國民經濟社會生產中均發揮了非常關鍵的作用。對于助力國家實現設定的建設目標非常有利。近幾年來,伴隨各種大型城市的不斷發展,測繪技術的貢獻愈加廣泛,無論是對于數據的生成,城市或者局部空間的比例縮小,現在很多發達城市和地區,已經通過運用各種不同的通訊設備和定位信息為測繪基準提供服務,使得測繪技術在城市更新空間規劃和更新中發揮了越來越廣泛的作用。

二、城市更新背景建設

1.背景

為“夯實基礎,摸清城中村底數”,廣州市采取分批次分階段地展開城中村的更新工作。其中廣州市政府將海珠灣定位為新城市軸線南端的“最后一公里”,承載著延續、深化新城市軸線,助力廣州實現12公里城市軸線宏大愿景的規劃使命,基于以上背景,面向城市更新規劃審批提供全生命周期的城市更新規劃測繪服務進行頂層設計,綜合應用各項測繪技術,實現智能化、定制化測繪服務,內容涵蓋了無人機航空攝影測量、基礎數據摸查,國土地籍測繪和專題圖制作等。

2.建設

廣州市海珠灣城市更新規劃測繪服務具體涵蓋了兩部分,前期需要對海珠灣近9.82平方公里的區域進行城市更新規劃,首次規劃的原則就是針對海珠灣創新區進行最高標準的規劃、管控以及建設,并且適時運用無人機配合基礎數據對城市設計進行品質化和精細化提升。待以上設計審議通過后,進行無人機航空測量、現實地形測繪、基礎數據調查分析、城市更新土地勘測定界以及專題圖制作等。為了滿足原來業主對舊村建筑的需求,采用影像精度為2cm的四旋翼無人機對海珠灣片區3.0平方公里的區域進行航測。為了解決基礎數據調查所面臨的調查范圍廣、建筑密度高、土地權屬復雜、數據量大、工期緊,疑似歷史文物線索保護等難題,采用傳統測繪手段和三維立體裸眼測圖相結合的方式,提升基礎數據外業調查的效率。為保證基礎數據調查結果的準確性,基于FME平臺對多源基礎調查數據進行匹配性、邏輯性和一致性檢查,實現基礎數據成果核查的自動化,為城市更新調查數據建庫打下基礎。

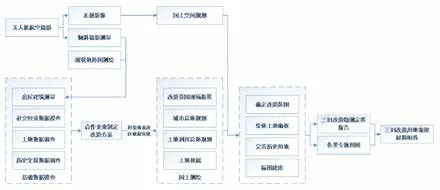

三、項目整體流程

城市更新即是為了給原來建設用地注入活力,首要條件需要上級部分給予詳細規劃,其次針對政府部門和開發企業的需求提供全流程的城市更新規劃測繪服務,具體將其分為無人機航空攝影、國土空間規劃、基礎數據調查,國土測繪專題圖等。如圖1所示。

圖1 城市更新規劃測繪服務流程圖

1.無人機航空攝影測量

無人機攝影測量根據成果可以劃分為正射影像和傾斜攝影三維立體模型兩個板塊,前期是利用無人機的航空攝影對地表樣貌快速進行獲取影像,為了城市更新規劃提供標準化的現狀信息,后期則會利用傾斜攝影,收集更加具象和細節完整的地物信息,以此形成海珠灣片區的三維立體模型(如圖2所示),為城市更新地形圖測繪、測算、處理工作提供詳盡化數據基底。無人機攝影技術切實提高了工作效率和數據精確性。

圖2 海珠灣無人機航拍正射影像圖和實景三維模型

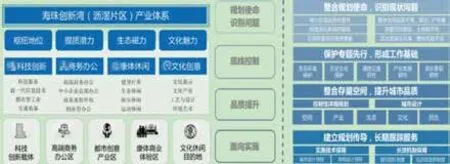

2.城市更新規劃

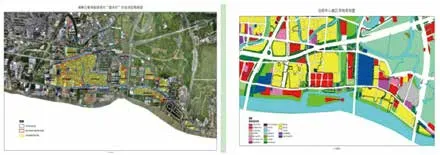

以底線控制、品質提升、面向實施三大工作思路為導向,圍繞“城市門廳、科創水岸”的目標愿景,將海珠灣劃定成四個功能片區:科技創新文化展示區、科創商務區、文化創意區和品質宜居區。重點突出集聚創新要素的產業“銳度”,以創新引領片區發展動力,打造濱水地區創新產業體系,形成科技創新、商務辦公、康體休閑、文化創意協同發展的創新產業體系。并且要嚴格落實“四邊”建設管控,即:(1)100m以內禁止建設;100-200以內高度控制在60m以內(除已批已建);臨江一線建筑(地塊主導功能建筑)高度控制在60米以下。(2)濕地邊:沿湖區、沿濕地界面按2個層級進行高度控制,一線建筑高度控制在15米以下。(3)軸線邊:兩側控制在30m以內。(4)文物邊:控制在18米以內。如圖3圖4所示。

圖3 海珠灣規劃工作思路圖和創新區產業體系圖

圖4 濱江建筑高度管控示意圖

3.基礎數據調查及核查

海珠灣區城市更新基礎數據調查工作內容有以下4方面:(1)社會經濟情況數據方面,主要包括村人口數據、村經濟數據及周邊地區經濟發展水平調查。(2)土地數據主要包括村域范圍內土地利用現狀數據、土地權屬及標圖建庫情況等調查,由相關部門提供產權資料。并通過實際現場勘查、調研等手段,以及現場負責人配合數據問詢獲得補充材料。(3)房屋建筑數據調查包括片區內部建筑總和,通過入戶實測獲得。實測范圍主要針對改造范圍內部建筑開始,中間包含國有用地和其他建筑用地也需要配合實測。其中包含建筑物的面積、結構、用途以及人口戶籍調查、人口情況等。(4)歷史文保數據,村歷史沿革簡介、村域范圍內各級登記在冊文物以及有價值的歷史建筑、祠堂、名貴植物。古井等。

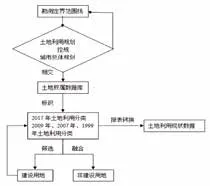

4.國土測繪和專題圖

國土測繪,通過對土地發展、改造范圍、集體權屬、征用情況等做出最新勘測報告,并移交相關部門。為了更加清晰明確,運用ArcGIS制作了土地勘測定界成果輸出系統和城市更新指界范圍圖、集體權屬分布圖、完善歷史用地手續分布圖、標圖建庫圖斑示意圖、土規利用總體規劃示意圖和違法用地圖斑示意圖等,為相關部門審核工作提供基礎數據(如圖5所示)。

圖5 基于ArcGIS土地勘定界成果輸出系統流程圖

四、項目技術特色

1.無人機航空攝影輔助城市更新測繪服務

根據自2016年起積累的大量的歷史影像數據,構建了專門的影像數據庫,符合城市更新規劃編制精細化、標準化的要求。并通過影像基礎,利用專業技術將非建筑類地形連線成圖,提升地形圖的繪制效率。在無人機傾斜測量生成的三維實景模型(如圖6所示),并借助相關技術將其導入到平臺中,以此完成了建筑物的繪制和高程信息采集,大大減弱了測繪的工作強度,提升了進度。

圖6 EPSS三維繪圖平臺繪制建筑物邊線

2.探索存量型的規劃編制方法,創新精細化管控體系

在原有傳統增量規劃基礎上升華規劃編制團隊,從空間設計形態、成本測算、綜合影響等多角度。多層級進行管控,不但保障規劃落地控規方案,還能多方征求意見,并和眾多利益方進行溝通協調,以此實現城市價值。

3.開發國土規劃空間資源系統

該系統屬于動態、多源、多維化的數據庫管理系統,作用于信息儲存、檢索、分析、輸出和交換功能。以下詳細分析:(1)相比傳統的GIS規劃空間系統,其底層數據由二維發展成多維數據,從靜態數據轉變為動態更新;(2)各類數據基于統一的坐標基準,具備矢量數據、柵格數據和航空影像數據的多源融合和交互能力,實現多比例尺無縫融合、交互功能;(3)具有一定的空間分析功能,將改造范圍線導入到廣州市國土規劃空間資源系統,可以導出查詢結果,方便快捷完成數據占壓分析。

4.ArcGIS的土地勘測定界成果和專題圖自動輸出

基于ArcGIS研發土地勘測定界成果和專題圖自動輸出系統,其不但可以強勢分析土地權屬、規劃、占壓等關系,還能針對各類型土地面積進行匯總設計,連續追蹤用地的變更情況。并且在ArcGIS應用中,定制圖廓、圖標和圖例實現了各類專題圖的自動輸出,大大提升了數據的精準性和操作的便捷性以及工作效率。如圖7所示。

圖7 基于ArcGIS輸出改造范圍和總規專題圖

五、結束語

通過上文的闡述,立足于測繪技術輔助廣州城市更新,可大大提升城市更新規劃的效率。伴隨社會的不斷發展和進步,測繪技術會愈加得到廣泛應用,信息化測繪可以克服大量傳統弊端,為城市更新規劃工作的開展帶來極大便利。相信未來的測繪行業會越來越向著智能化、數字化方向發展,為城市建設貢獻更大力量。