“一帶一路”倡議背景下復合型外語人才推動漁業“走出去”的探索與研究

常 琳,李 純

(湖南農業大學 東方科技學院,湖南 長沙 410128)

農業是我國國民經濟的根本,農業的高質量發展帶動了漁業的發展。在經濟全球化進程中,我國與“一帶一路”沿線各國之間的合作往來日益密切,漁業“走出去”已成為當前的重要發展趨勢[1]。在這一背景之下,復合型外語人才如何運用其自身優勢更好地推動漁業發展成為研究重點[2]。

1 我國漁業發展現狀

我國地域遼闊,寬廣的海域和富饒的生物資源為我國漁業的發展提供了得天獨厚的條件,使我國成為世界上漁業資源最豐富的國家之一,在世界水產品供給方面占有舉足輕重的地位。“一帶一路”沿線65個國家中,東盟10國是中國的主要貿易伙伴國,長期以來我國與其保持著良好的貿易合作關系[3]。

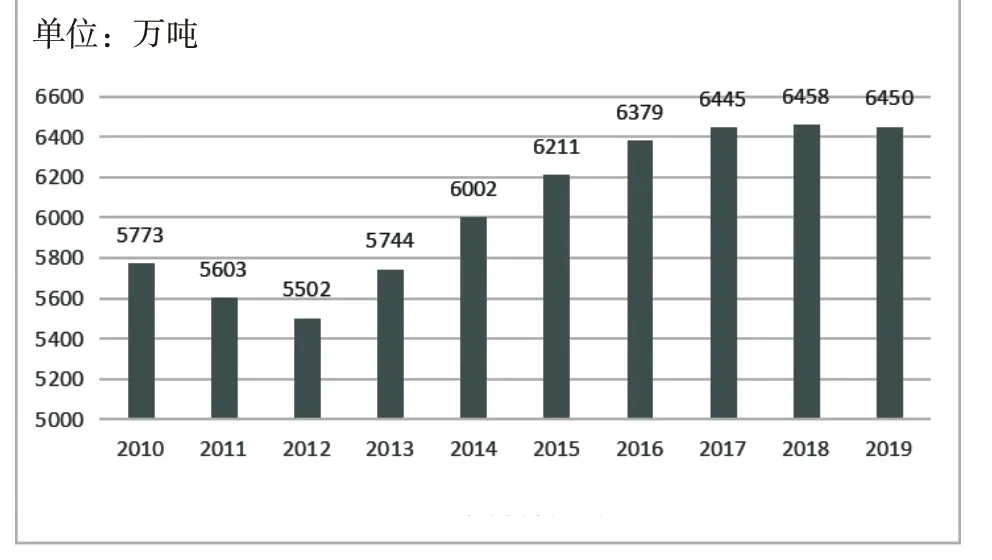

近年來,隨著養殖技術水平的不斷提升,我國漁業出口逐漸呈現穩步發展趨勢。如圖1所示,自2010年以來,我國水產品產量總體呈上升趨勢,2012年以后產量增加尤為明顯。2019年我國水產品產量為6 450萬t,與2018年相比基本持平。

圖1 2010—2019年我國水產品產量

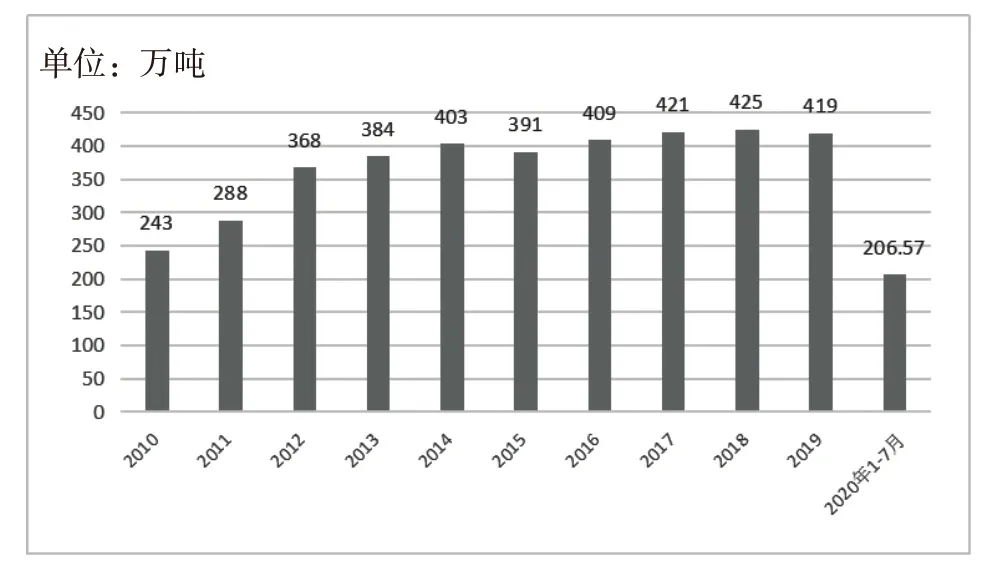

我國也是世界上重要的水產品出口國之一,從圖2可以看出,2010—2014年我國水產品出口量呈快速增長趨勢,2014—2019年穩定增長,2019年水產品出口量較2010年增長了近一倍,這是我國水產品出口所取得的重大成就,也進一步表明我國水產品養殖技術正往更好的方向發展。相關統計資料顯示,日本是我國2019年水產品第一出口大國,其后依次是東盟、歐盟、韓國、美國等地。東盟各國中漁業出口以泰國、印度尼西亞為主,均位于“一帶一路”沿線,充分證明“一帶一路”沿線國家的水產品發展迅速。

圖2 2010—2020年(1—7月)我國水產品出口數量

2 復合型外語人才推動我國漁業發展的優勢分析

“一帶一路”倡議對我國漁業“走出去”提出了新的要求,在與“一帶一路”沿線各國進行國際貿易合作時必然會涉及外語的使用。在這一背景之下,復合型外語人才的優勢尤為明顯,其具有較廣的知識面、“語言+專業”優勢、跨文化交際能力和職業化素質,可以更好地推動漁業發展,以拓寬漁業國際市場[4]。

2.1 具有跨文化交際能力

首先,復合型外語人才對跨文化知識有一定的了解,包括生活方式、思維方式、價值觀念等方面,尤其是語言在不同文化背景中的使用情況。其次,復合型外語人才具有正確的文化意識,不會誤把風俗習慣當作文化[5]。在對待不同文化時會秉持中立態度,而不是一味地贊揚本國文化、排斥外國文化;會以正確的態度對待異國文化,真正做到尊重差異,尊重與他人不同的文化習慣。在與各國之間進行貿易往來時會盡量選擇安全范圍內的話題,不會談論涉及政治、宗教等敏感類的話題;對其他國家的文化禁忌有一定了解,如手勢、姿勢禮儀等,在與他國交流時不會涉及其他文化的禁忌語言。最后,復合型外語人才具備杰出的跨文化交際能力,其在大學期間會針對性地進行跨文化交際能力的訓練,通過在課堂上進行角色扮演來體會說話者的文化背景對其語言使用的影響,進而提升跨文化交際能力[6]。

2.2 具有職業化素質

職業化素質包括敬業、創新、責任等職業化素養以及自我管理能力、團隊協作能力、創新能力、思辨能力、溝通能力等[7]。在與“一帶一路”沿線各國進行貿易合作遇到各種各樣的問題時,復合型外語人才可以充分利用團隊協作能力更高效地解決問題,更好地推動漁業發展。同時,可以充分利用創新能力及創新思維針對當前的漁業培養模式進行研究,在養殖技術上取得突破,尋求更好地培育魚苗的方法、配成更營養更節約的飼料,進而提升漁業的品質和效益,助力推動漁業“走出去”。

3 復合型外語人才服務漁業發展的方法與策略

目前,能熟練運用外語交流的外語人才不太了解漁業相關知識,而很多漁業專業人才并不能用外語進行流暢的溝通交流[8]。因此,應培養出一批既能熟練運用外語又具備專業漁業知識的人才,可以從以下4個方面展開。

3.1 優化“語言+專業”培養模式

“一帶一路”倡議背景下,傳統單一型外語人才已無法滿足社會需求,因此培養“語言+專業”復合型外語人才成為當務之急。該培養模式可以有效拓寬學生的知識面、增強學生的實際操作能力和適應性,且與社會培養多元化人才的目標一致[9]。然而在實際運行中,該人才培養模式存在諸多問題,從近幾年的培養狀況來看,“語言+專業”型人才的培養并沒有達到預期目標,所培養出的復合型外語人才較少,且存在水平不高、專業性不強的情況[10]。研究表明,“語言+專業”培養模式的主要問題集中在教材選擇、課程體系設置、教學模式構建和教師隊伍建設等方面,可以從以下4個方面改善。

第一,選擇更具針對性的教材。國內市場上專業課本和小語種教材遍布,而既具專業性又助于小語種學習的教材極其匱乏。為了改變這一現狀,可以從國外引入高質量的小語種教材,并將教材進行重新編寫,融入相關專業知識,使其兼具專業性和適用性。更具針對性的教材有利于學生融會貫通,在學習專業知識的同時兼顧語言運用能力的提升,從而培養出高質量的復合型外語人才。第二,設置科學課程體系[11]。科學的課程體系有利于高效培養“語言+專業”復合型外語人才,因此在設置課程時,要注意外語課程和專業課程的銜接。入學前兩年以外語基礎課程為主,重點在于提升聽說讀寫譯的能力,同時積累一定的詞匯量用于高年級閱讀小語種編寫的專業教材。與此同時,同步開設基礎專業課程,為高年級的學習奠定基礎。后兩年主要學習漁業專業知識及技能和漁業專業外語術語,以提高學生的實際應用能力。第三,構建創新型教學模式。復合型外語人才的優勢不是簡單的會語言、懂專業,而是能將語言和專業融合在一起,具有較強的溝通能力和扎實的專業技能[12]。為了培養“語言+專業”復合型人才,必須對傳統的教學模式進行改善,以構建創新型教學模式。創新型教學模式將不再是單一的學科教學,而是在傳授專業知識的同時附加語言溝通的訓練。此外,為了更好地培養復合型外語人才,學校可以利用中外合作辦學的機會,組織學生去國外實訓,使學生進一步提高實際操作能力,在強化專業技能的同時提高自身外語水平。第四,建設高質量教師隊伍。教師是人才培養的關鍵,高質量的師資有利于培養高質量的人才。在當前教學中,教師隊伍的建設還不夠完善,其現有師資水平沒有達到培養高質量復合型外語人才的要求。因此,注重教師隊伍建設,提升師資水平極為重要。學校可以通過高校教師交流研討會這一途徑,定期組織小語種教師到相關專業院校進行學習交流,系統地學習相關專業知識并接受專業培訓,以期建設一支高質量、高水平跨學科教師隊伍。

復合型外語人才既具備熟練的語言運用能力,又具有扎實的漁業專業知識,在面對復雜情況時,可以更好地處理相關事宜,以確保與“一帶一路”沿線各國漁業貿易合作的順利進行[13]。

3.2 開設漁業小語種專業術語培訓班

在與“一帶一路”沿線各國貿易往來時,如遇不能使用英語的情況,針對合作國開設漁業小語種專業術語培訓班尤為必要。調查數據顯示,近年來“一帶一路”沿線國家中,東盟是我國水產品主要出口國家,其中合作以泰國、印度尼西亞為主。可以試行開設泰語和印度尼西亞語漁業專業術語培訓班,實行小語種小班授課,授課內容以漁業高頻使用專業術語為主。這樣的授課模式可以使復合型外語人才在短時間內迅速掌握所需的高頻詞匯,與“一帶一路”沿線各國進行貿易往來時更好地實現技術互通。

3.3 學習商務外貿知識

商務外貿知識教學可以培養學生在商貿活動中的語言運用能力,更好地適應我國漁業對外經濟貿易的迅速發展,包括詞匯教學、寫作教學等。詞匯教學不只是記住詞匯,而是正確掌握商貿外語的特點及表達方法。應用文寫作教學則注重培養學生運用語言的能力。中國與“一帶一路”沿線各國的貿易合作具有巨大的貿易活力和貿易潛力,對商貿知識的了解可以使兩國之間的貿易合作更加緊密。

3.4 提升跨文化交際能力

應從提升語言表達能力、開闊視野和提升綜合素質著手,鼓勵外語人才在文化交流實踐活動中提升跨文化交際能力。研學旅行為跨文化交際能力提升提供了新途徑,可以讓學生進行真實的實踐活動,獲得“參與式體驗”。如夏令營、冬令營可以讓學生在學習、生活、活動中互助交流,以此來感受文化差異,將中外文化進行比較,從而提升跨文化交際意識和跨文化交際能力[14]。

4 結語

在“一帶一路”倡議背景下,市場具有巨大潛力,尤其是海上絲綢之路沿線各國有著豐富的海洋資源和水產品消費習慣,與我國存在較大的合作空間。應做好“一帶一路”沿線規劃,發展遠洋漁業,進一步提高我國漁業對外合作水平,充分發揮復合型外語人才的優勢,運用其熟練的語言應用能力和扎實的漁業專業知識,更好地推動我國漁業“走出去”。