一株豬源植物乳桿菌對大腸桿菌ATCC25922的抑制作用研究

曹海鵬,文小飛,徐興娜,辛健康

(貴州師范大學 生命科學學院,貴州 貴陽 550001)

養殖業中,大腸桿菌常引起仔豬發生腸道傳染性疾病,如仔豬黃痢、白痢和水腫病等,是造成豬腹瀉、死亡的重要細菌性因素[1]。目前,治療和預防豬細菌性疾病的常規措施依然是投喂抗生素,其作為飼料添加劑曾為規模化養殖業的快速發展作出了巨大貢獻。但由于抗生素的長期不合理使用,導致了一系列問題,如肉制品抗生素殘留超標,嚴重危害人類及其他動物健康;致腸道菌群失調及產生細菌耐藥性等,使動物機體免疫力下降,易引發內源性感染和一系列的公共安全問題[2]。因此,歐盟已于2006年全面禁止在飼料中添加抗生素,隨后日本和美國也在飼用抗生素種類及使用方面做了嚴格限制[3]。

乳酸菌是食品級益生菌,具有抑制病原菌生長、調節腸道菌群平衡、激活腸道黏膜免疫及佐劑效應等多種生理功能,在預防及治療細菌性疾病方面具有一定優勢,是養殖業中抗生素的理想替代品[4,5]。研究表明,乳酸菌可以有效增加母豬采食量,降低哺乳期母豬失重幅度及仔豬因感染細菌性疾病導致的腹瀉率與死亡率[6,7];可以改善動物健康水平,提高仔豬機體免疫力和飼料轉化率,促進仔豬生長,預防仔豬腹瀉[8];可以在仔豬腸道定植,促進仔豬生長發育,抵抗產腸毒素大腸桿菌的感染,降低仔豬的發病率和死亡率[9]。由于乳酸菌及其產生的抑菌物質的特殊性,不會造成大腸桿菌等致病菌對其產生耐藥性或抵抗力,在預防和治療多重耐藥病原菌感染方面具有重要的應用價值[10,11]。

實驗室前期從健康豬的腸道黏膜中分離出一株對大腸桿菌具有強抑制作用的植物乳桿菌R-21,具有一定的研究和應用價值[12]。為促進其在生產中的應用,本研究擬從菌株發酵液對大腸桿菌的抑制特性、乳酸菌與大腸桿菌的體外共培養及乳酸菌的抑菌穩定性等方面,繼續研究植物乳桿菌R-21對大腸桿菌的抑菌特性。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 菌種 植物乳桿菌R-21,本實驗室自行分離并保藏[12];大腸埃希氏菌ATCC25922,購于上海魯微科技有限公司。

1.1.2 培養基 MRS培養基:蛋白胨10.0 g,酵母膏10 g,牛肉膏10 g,吐溫80 1.0 ml,葡萄糖20.0 g,檸檬酸氫二銨2.0 g,乙酸鈉5.0 g,磷酸氫二鉀2.0 g,七水硫酸鎂0.58 g,硫酸錳0.25 g,蒸餾水 1 000 ml,pH 6.2~6.6,121℃高壓滅菌20 min。固體MRS在此基礎上添加1.5%瓊脂粉[9]。

LB培養基:蛋白胨10.0 g,酵母粉5.0 g,氯化鈉10.0 g,水1 000 ml,121℃高壓滅菌20 min。固體LB在此基礎上添加1.5%瓊脂粉[9]。

伊紅美蘭瓊脂培養基(EMB),購于廣東環凱微生物科技有限公司。

1.1.3 試劑 主要化學試劑均為國產分析純。

1.2 儀器與設備

JA1003 電子天平:力辰科技有限公司;DH6000B電熱恒溫培養箱:天津市泰斯特儀器有限公司;XMTA-7000智能恒溫干燥箱:上海景邁儀器設備有限公司;THZ-82A雙數顯旋轉氣浴振蕩器:金壇市城東新瑞儀器廠;SW-CJ-1G單人凈化工作臺:上海蘇凈凈化工作臺;FE20 pH計:深圳市科力易翔儀器設備有限公司;HVE-50高壓蒸汽滅菌鍋:日本HIRAYAMA公司。

1.3 方法

1.3.1 菌種活化 取冰箱冷藏的植物乳桿菌R-21和大腸埃希氏菌ATCC25922斜面種子,分別以平板劃線方式接種于固體MRS和LB培養基中,37℃活化培養36 h,取單菌落轉接于相應斜面培養基中,培養并保存備用。

1.3.2 不同培養時間的抑菌活性 取1.3.1活化的植物乳桿菌R-21和大腸埃希氏菌ATCC25922斜面種子,分別轉接于10 ml MRS和10 ml LB液體培養基中,37℃、150 rpm振蕩培養24 h。各取1%種子液接種于200 ml相應的液體培養基中振蕩培養,其中ATCC25922培養約12 h,置于4℃冰箱保存備用;植物乳桿菌R-21培養48 h,其間每隔4 h取樣5 ml,離心取上清液,檢測其pH,并各取200 μl進行抑菌試驗。抑菌試驗為牛津杯法,具體如下:取稀釋100倍大腸桿菌ATCC25922菌液,均勻涂布于LB平板中,每皿等距離放入兩只6 mm內徑的牛津杯,杯中加入200 μl的乳酸菌上清液,置于37℃恒溫培養箱過夜培養,并采用游標卡尺測量各時間點發酵上清液的抑菌圈直徑,每樣3個平行[13]。

1.3.3 發酵上清液對大腸桿菌的抑制效果 取培養48 h的乳酸菌發酵上清液,微孔濾膜過濾后加在等體積、離心處理的大腸桿菌沉淀樣品中,置于室溫,懸浮后取處理0 h、1 h、2 h、3 h、4 h、5 h、6 h、7 h、8 h、9 h、10 h的指示菌菌液各1 ml,梯度稀釋后取200 μl稀釋液涂布于LB平板中,37℃靜置培養24 h,統計殘留活菌數(colony-forming units,CFU),計算各處理時間點的存活率。

1.3.4 植物乳桿菌R-21與大腸桿菌的體外共培養試驗 將制備的植物乳桿菌R-21與大腸桿菌ATCC25922菌液分別用無菌水稀釋至約1.0×108CFU/ml,各取2%體積接種于MRS液體培養基中,37℃、150 rpm震蕩培養。取0 h、2 h、4 h、6 h、8 h、10 h、12 h、14 h、16 h的菌液各5 ml,檢測pH后再梯度稀釋取200 μl稀釋液均勻涂布于EMB平板中,37℃靜置培養24 h,統計殘留大腸桿菌活菌數,計算各處理時間點的存活率。

1.3.5 植物乳桿菌R-21的抑菌穩定性試驗 取植物乳桿菌R-21的種子液,以1%比例接種于MRS液體培養基中,37℃、150 rpm培養24 h;再取1%比例接種于MRS液體培養基中,重復培養10次,每次取5 ml菌液離心,取上清液并保存-20℃備用。連續培養結束后,取收獲的上清液進行抑菌試驗,每組3個平行,統計抑菌直徑,并評價其抑菌穩定性。

2 結果與分析

2.1 不同培養時間的抑菌活性

植物乳桿菌R-21培養48 h,其發酵過程發酵上清液中的pH及對大腸埃希氏菌ATCC25922的抑菌直徑變化如圖1所示。pH隨培養時間逐漸下降,由0 h的5.4降至40 h的3.0,并保持穩定;抑菌直徑從0 h的6.7 mm增至24 h的22 mm左右,并保持基本穩定。與繆璐歡等(2015)[14]、杜靜芳等(2017)[15]所分離的乳酸菌相比,總體變化規律一致,但產酸較緩慢,最終pH較低,說明其產酸持續時間長且數量多;抑菌活性同樣是緩而強勁,最終抑菌直徑大于乳酸菌LY-19和LY-21對大腸桿菌O157:H7的抑菌直徑。從圖中還可得知,抑菌直徑的增加與pH下降呈正相關,說明發酵上清液中主要抑菌物質可能為有機酸。0 h時的pH與培養基的初始pH不一致,且抑菌直徑不是牛津杯直徑(6 mm),這是種子液加入造成的,因為種子呈酸性,且含有少量的抑菌物質。

圖1 發酵液pH及抑菌直徑隨培養時間的變化

2.2 發酵上清液對大腸桿菌的抑制效果

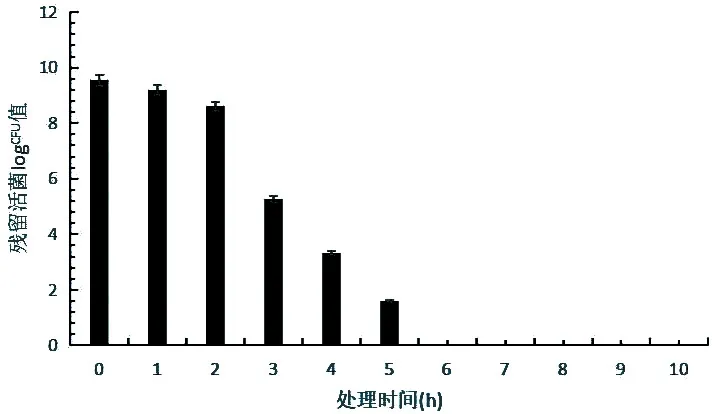

取乳酸菌發酵上清液室溫處理0 h、1 h、2 h、3 h、4 h、5 h、6 h、7 h、8 h、9 h、10 h的指示菌菌液,梯度稀釋后取200 μl稀釋液涂布于LB平板中,培養后統計殘留活菌數對數值,結果如圖2所示。上清液處理2 h,大腸埃希氏菌ATCC25922的殘留對數值下降0.93 log,3 h時迅速降至5.26,至6 h時上清液中檢測不到活菌,抑菌效果大大優于Koo等(2015)所分離菌株對大腸桿菌的抑制和殺滅效果[16]。表明乳酸菌R-21發酵上清液對大腸埃希氏菌ATCC25922具有極強的抑菌能力,能夠在短時間內殺死被處理的指示菌,在預防和治療大腸桿菌性疾病方面具有一定的研究和應用價值。

圖2 經乳酸菌發酵上清液處理的大腸桿菌殘留對數值

2.3 植物乳桿菌R-21與大腸桿菌的體外共培養試驗結果

將植物乳桿菌R-21與大腸桿菌ATCC25922菌液分別稀釋至1.0×108CFU/ml,各取2%體積接種于MRS液體培養基中震蕩培養。取0 h、2 h、4 h、6 h、8 h、10 h、12 h、14 h、16 h的菌液,檢測pH,梯度稀釋取200 μl均勻涂布于EMB平板中,靜置培養24 h,并統計殘留大腸桿菌活菌數(CFU/ml),結果如圖3所示。共培養菌液pH隨培養時間逐漸下降,至16 h下降至3.4左右,接近植物乳桿菌R-21單獨培養時的菌液pH,說明其R-21菌株產酸能力強,產酸雖緩慢,但總體基本不受共培養時大腸桿菌生長的影響;大腸桿菌殘留活菌數log值開始時隨培養時間逐漸增加,4~6 h達到平衡,而后開始迅速下降,至16 h時EMB培養基中檢測不到存活大腸桿菌。這一研究結果與Koo等(2015)研究結果差異極大,其所分離的菌株主要抑菌物質是有機酸,且抑菌直徑較小,對指示菌只起到抑制作用而非殺菌[16]。本研究中,殘留指示菌的數量迅速減少,說明R-21菌株所產抑菌物質能直接殺死被處理的指示菌。

圖3 植物乳桿菌R-21與指示菌的體外共培養試驗結果

2.4 植物乳桿菌R-21的抑菌穩定性試驗結果

取植物乳桿菌R-21的種子液,以1%比例接種于MRS液體培養基中,37℃、150 rpm培養條件下,連續傳代培養10次,取每次培養的上清液進行抑菌試驗,驗證傳代多次之后的抑菌穩定性,結果如圖4所示。連續傳代培養10次中,每次培養24 h,只有第5次乳酸菌上清液的抑菌直徑小于20 mm(約19.6 mm),其余9次抑菌直徑為20~24 mm,且沒有明顯的下降趨勢,說明R-21菌株具有相對的抑菌穩定性,有利于菌種的長期保存和工業生產。

圖4 植物乳桿菌R-21的傳代抑菌穩定性試驗結果

3 結論

通過研究分離菌株植物乳桿菌R-21對指示菌ATCC25922的抑菌特性,發現菌株R-21發酵上清液對指示菌有較強的抑制作用,且抑制作用與發酵過程中產生的酸性物質有關;乳酸菌上清液及與指示菌共培養時,對指示菌具有殺滅作用,抑菌活性強;菌株R-21產酸能力較強,培養48 h發酵液pH低至3.0左右;連續傳代培養中,上清液對指示菌的抑菌直徑基本維持在20~24 mm,具有一定的遺傳穩定性,說明R-21菌株適合于工業生產及保存。