5G NR地鐵專網綜合承載方案探討

丁元鋒,吳 卉,李高科

(1. 北京經緯信息技術有限公司, 北京 100081;2. 中國鐵道科學研究院集團有限公司 電子計算技術研究所, 北京 100081)

地鐵無線網絡中,WLAN、數字集群(TETRA,Trans European Trunked Radio)、LTE-M和增強型超高吞吐量(EUHT,Enhanced Ultra High Throughput)等無線專網多網并存、專網專用,滿足特定應用而分別獨立建設和運營[1],部分網絡傳輸質量并不高。文獻[2]提出了采用多網融合的方法提高傳輸質量的方案;文獻[3]提出了綜合承載乘客信息系統(PIS,Passenger Information System)、視頻監控(CCTV,Closed Circuit Television)和WiFi的方案,但無法承載基于通信的列車控制(CBTC,Communication Based Train Control)和調度等應用;文獻[4]和文獻[5]提出了LTE-M綜合承載方案,但存在帶寬不足的問題;文獻[6]~文獻[8]研究了EUHT綜合承載方案,但無法承載調度和物聯網(IoT, Internet of Things)應用。地鐵綜合承載一直沒有較為理想的可行方案,為此,本文研究基于5G 新空口(5G NR,5G New Radio)的地鐵專網綜合承載方案。

1 地鐵綜合承載需求

1.1 地鐵應用系統

地鐵運營依賴復雜而多樣化的應用系統支撐,地鐵無線專網負責承載地鐵應用系統,按照運營安全標準分為涉及安全應用(簡稱:涉安應用)系統和非涉及安全應用(簡稱:非涉安應用)系統,涉安應用系統主要包括:車—地CBTC(A+B冗余)、車—車CBTC、Tetra和寬帶集群(B-TrunC,Broadband Trunking Communication)等;非涉安應用系統較多,主要包括:PIS、CCTV、列車控制和管理系統(TCMS,Train Control and Management System)、公共廣播(PA,Public Address)、乘客WiFi及地鐵IoT應用等。

1.2 地鐵應用系統車地通信需求

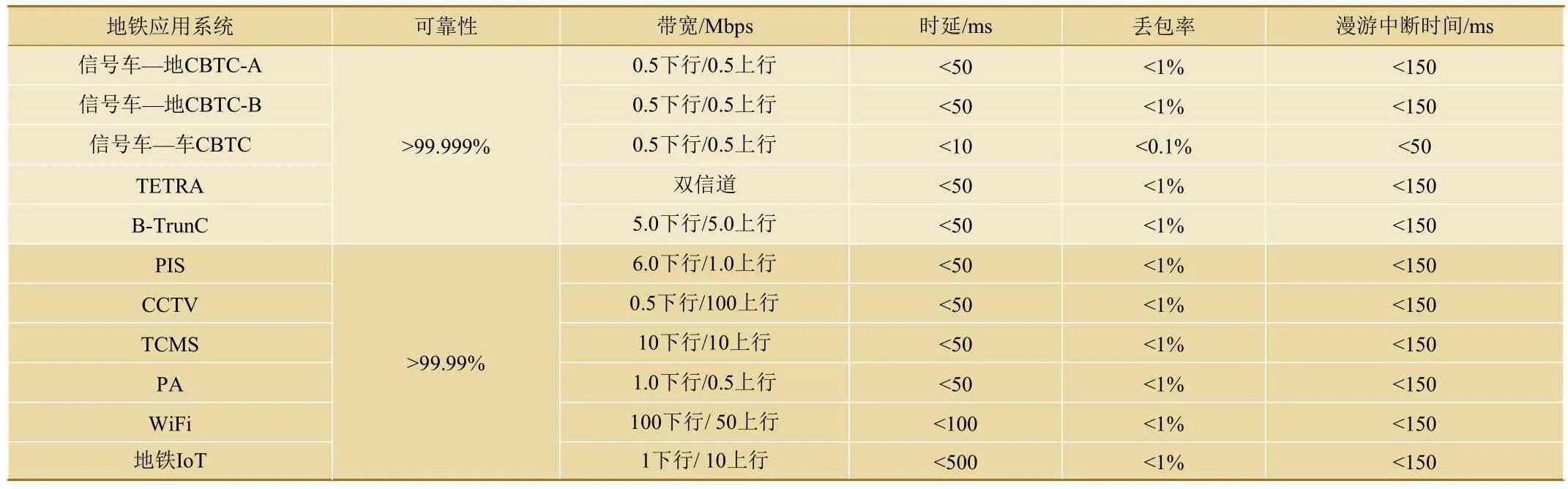

地鐵不同應用系統對車地通信的需求差別較大,主要差異體現在可靠性、帶寬、時延、丟包率及漫游中斷時間等指標上,如表1所示。

表1 地鐵應用系統車地通信需求

1.3 地鐵無線專網綜合承載現狀

地鐵環境下,WLAN、TETRA、LTE-M或EUHT等無線專網的綜合承載現狀如表2所示,專網之間既存在互補和協作、又存在競爭和替代的關系。針對當前地鐵綜合承載需求,1個專網無法滿足,2個專網可基本滿足;如果還考慮潛在需求,即使4個專網協作并存也無法滿足。

表2 地鐵無線專網綜合承載現狀

現存地鐵無線專網無法滿足的承載需求包括:

(1)車—車通信和高并發寬帶集群等低時延高可靠性應用;

(2)車載乘客信息、視頻監控、廣播、乘客上網等移動性大寬帶應用;

(3)列車控制管理系統、基礎設施檢測等物聯網應用。

因此地鐵需要新一代的移動通信技術提升綜合承載能力,實現網絡融合,滿足地鐵發展需求。

1.4 地鐵綜合承載需求

地鐵涉安應用系統需要提升地鐵專網綜合承載的通信性能。地鐵信號下一代CBTC系統的發展可能經歷列控和聯鎖一體化、基于車—車通信的去中心化CBTC系統及車載全自主CBTC系統3個發展階段[9],車—車通信成為基本需求,通信性能要滿足高可靠、低時延、快速漫游切換等要求。下一代的地鐵集群調度系統也有同樣的發展需求,從基于語音的調度向寬帶多媒體集群調度升級和演進,支持低時延、高并發的承載技術成為基本需求。

地鐵非涉安應用系統需要提升地鐵專網綜合承載的移動性大帶寬能力和海量物聯網接入能力。車載PIS和CCTV系統的帶寬需求一直只能得到部分滿足;TCMS、PA、WiFi等其它車載需求,一直被抑制;提升運營效率和安全的地鐵物聯網需求則一直被忽視。

LTE-M地鐵專網的綜合承載能力得到了廣泛驗證和認可,正迅速地升級、替代既有的WLAN和TETRA,具備綜合承載PIS、CCTV等的技術能力,但與WLAN和EUHT相比,大帶寬能力明顯不足。另外,LTE-M也無法滿足下一代CBTC系統的車—車通信需求和地鐵IoT應用需求。移動通信技術已發展到5G時代,研究5G NR綜合承載技術是滿足地鐵發展需求的必然選擇。

2 5G NR滿足地鐵綜合承載需求的技術

2.1 終端直連技術

5G NR R 15[10]標準在LTE的車聯網技術基礎之上引入終端直連技術,把應用場景從車聯網擴展到公共安全和關鍵應用等領域,實現車輛到車輛的直接通信,R 17標準還將進一步優化終端直連鏈路的功耗、頻譜效率、可靠性、時延等參數,R 17標準可滿足車聯網及地鐵下一代CBTC系統車—車通信需求。

2.2 低時延、高可靠性空口技術

4G單向時延通常≥20 ms,5G NR的增強型移動寬帶(eMBB,enhanced Mobile Broadband)業務要求單向時延為4 ms,5G NR的超可靠低時延通信(uRLLC,ultra-Reliability and Low Latency Communication)業務要求單向時延為0.5 ms。為此,5G NR采用了多子載波技術,子載波寬度可為15 kHz、30 kHz、60 kHz、120 kHz或240 kHz,以縮小符號長度,降低時延。引入微小時隙,其最小只有一個符號,采用馱背運輸方式,在常規的數據傳輸前傳輸微小時隙,獲得極低時延。在5 GHz載波偵聽空口環境中,微小時隙對保證超低時延效果明顯。另外,5G NR還引入了很多策略減少時延,包括:調度信息自包含在數據時隙中;采用異步混合自動重傳請求(HARQ,Hybrid Automatic Repeat reQuest);MAC和無線鏈路控制(RLC,Radio Link Control)的包頭結構能夠在不知道數據負荷大小的情況下完成數據處理;動態TDD及時長可變的數據傳輸等措施,降低了整體時延,可實現1 ms的超低時延,可為地鐵車—地、車—車通信等CBTC關鍵應用提供高于99.999%的可靠性,還支持工業級時間敏感網絡的數據承載。

2.3 5G NR網絡切片技術

5G NR核心網顛覆了2G、3G、4G的核心網設計,基于云原生和服務化架構(SBA,Service Based Architecture),可以敏捷、高效地創建網絡切片[11]。網絡切片是指在通用硬件基礎設施中切分出多個虛擬的端到端網絡,每個網絡切片在終端、無線接入網、傳輸網以及核心網方面實現邏輯隔離,更好地滿足地鐵涉安應用和非涉安應用之間的網絡隔離,涉安應用內部不同應用之間的網絡隔離,及非涉安應用內部不同應用之間的網絡隔離。

2.4 5G NR組播和廣播技術

LTE不支持組播功能,5G NR R17標準將支持該功能,主要針對公共安全組播場景和網絡視頻直播場景。以公共安全組播為例,如遇到突發事件可讓特定位置的大量用戶同時接收到警告或通知。地鐵PIS、PA及CCTV等系統均需要組播功能。

3 5G NR地鐵專網綜合承載方案探討

3.1 CBTC信號系統-DCS子系統

城市軌道交通CBTC信號系統采用冗余架構(CBTC-A系統和CBTC-B系統),數據通信子系統(DCS,Data Communication Subsystem)為CBTC信號系統的專用通信網絡,包括有線網絡和車—地無線網絡,要求采用獨立組網方式,不應與外界網絡發生直接關聯。DCS網絡結構采用雙網冗余設計[12],為CBTC數據信息提供兩條對等獨立的網絡傳輸通道,兩個網絡并行工作,完全隔離,同步傳遞數據信息。所有信息數據都通過兩個獨立的網絡傳送到終點,實現冗余通信,即DCS-A子系統和DCS-B子系統。目前,在線運營的DCS采用兩套物理隔離的WLAN子系統或兩套物理隔離的LTE-M子系統,分別完成CBTC-A和CBTC-B的承載,若采用5G NR承載,同樣需兩套物理獨立的5G NR子系統。

3.2 5G NR地鐵專網方案探討

第3代合作伙伴計劃(3GPP,3rd Generation Partnership Project)為5G NR定義了兩種組網模式,非獨立組網模式(NSA,Non-Standalone)和獨立組網模式(SA,Standalone)。NSA模式下5G NR無線接入網接入到既有的4G核心網(EPC, Evolved Packet Core),與4G無線接入網共用EPC;SA模式下5G NR無線接入網接入到5G核心網(5GC, 5G Core)。

NSA和SA是全球通用的兩種5G組網模式。從技術的發展來看,NSA技術更成熟,已在多個國家商用,而SA尚處于初期階段。從網絡覆蓋來說,NSA與LTE融合一體化組網,可快速覆蓋;SA與LTE并行組網,需獨立完成覆蓋。從技術標準來說,NSA和SA均是技術標準。從業務承載和應用來看,SA支持eMBB、uRLLC和海量物聯網應用(mMTC,massive Machine Type Communication);NSA僅支持eMBB應用。從5G網絡的發展趨勢來看,目前部署5G網絡的國家,幾乎都是NSA先行,并在此基礎上逐漸實現SA。

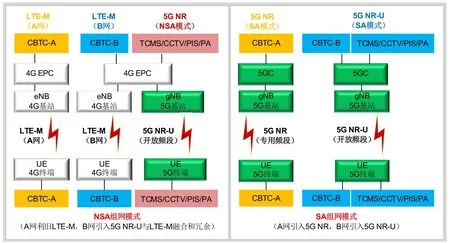

5G NR地鐵專網選用NSA還是SA模式進行組網,既需要參考運營商“從NSA起步、向SA演進”的基本發展規律,也需要結合地鐵網絡現狀及應用要求。從地鐵應用需求來看,無論采用NSA還是SA,均能滿足地鐵專用需求,特別是CBTC等關鍵應用,但不同的地鐵線路,無線專網現狀差異很大,因此在發展5G NR地鐵專網時,只能因地、因時、因頻、因需制宜,兩種組網模式如圖1所示。

圖1 5G NR地鐵專網組網模式

(1)已建設運營LTE-M的地鐵線路,建議采用NSA組網模式建設5G NR-U,既有的兩套LTEM子系統滿足信號系統CBTC的A網+B網的冗余需求。1.8 GHz頻率資源已被LTE-M完全使用,可用資源只有5.8 GHz開放頻段或高頻專用頻段。因此建設5G NR-U,滿足TCMS、CCTV、PIS、PA等非涉安、大帶寬應用需求,共用既有的EPC-B核心網絡(EPC-A核心網絡不共用,僅服務于涉安應用),4G網絡和5G網絡通過分擔模式滿足地鐵的應用需求。

(2)未建設LTE-M的地鐵線路,建議采用SA組網模式建設5G專網,可滿足當前需求,也可滿足未來的擴展需求。目前地鐵可用專用資源為1.8 GHz頻段的10 MHz頻率,資源極為短缺,可支撐信號系統和寬帶集群的需求,無法滿足地鐵其它大帶寬應用需求。因此,應將專用頻率用于支撐關鍵應用即涉安應用,開放頻率用于支撐非關鍵應用即非涉安應用。與3GPP的5G頻段標準吻合,即專用頻段的5G NR和開放頻段的5G NR-U,二者分別獨立組網。5G NR為CBTC-A信號系統構建一套物理獨立的DCS;5G NR-U為CBTC-B信號系統構建另外一套物理獨立的DCS。5G NR-U因為頻率資源相對充足,還可以同時滿足地鐵TCMS、CCTV、PIS、PA等其它大帶寬應用需求。通過一個5G技術平臺、兩個5G物理網絡,實現地鐵不同應用的綜合承載、業務適配和安全隔離。

3.3 5G NR綜合承載和雙層隔離方案探討

3.3.1 5G NR標準網絡切片

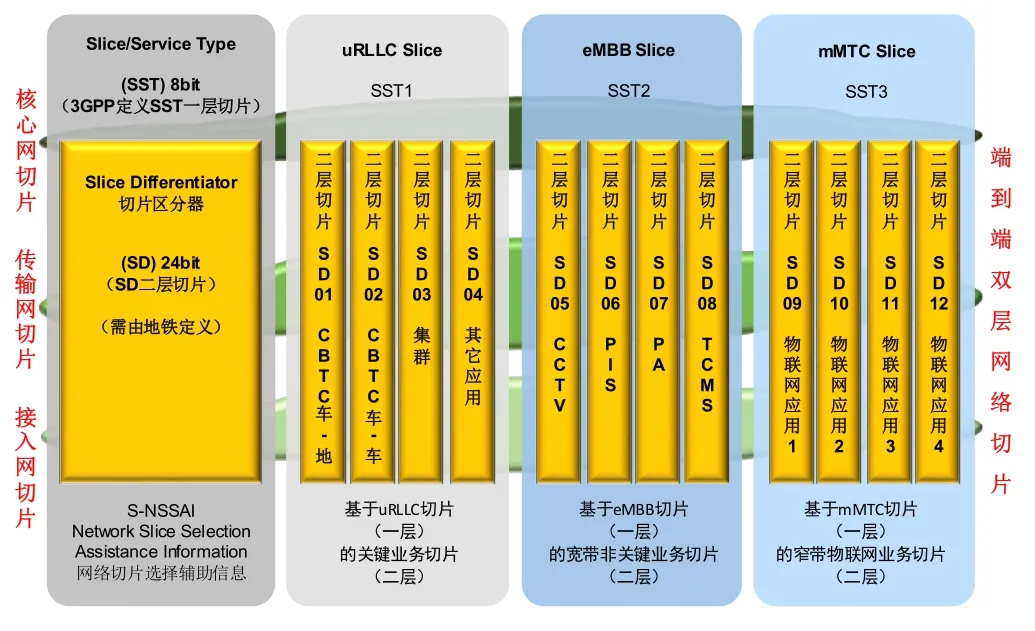

5G NR針對增強型移動寬帶、超可靠低時延通信和海量機器類通信3類應用場景定義了eMBB、uRLLC和mMTC 3種標準網絡切片。通信鏈路的技術指標包括:移動性指標、帶寬指標、時延指標、用戶群規模指標和可靠性指標等,可以滿足公網需求,但是對于專網來講,還無法完全滿足涉安應用和非涉安應用的多樣化需求。

uRLLC網絡切片最符合地鐵涉安應用的需求,但不同的涉安應用又存在差異,CBTC應用和寬帶集群對uRLLC網絡切片的安全性定義和通信傳輸性能的定義略有不同,需要通過技術手段進行隔離和進一步的差異化定義;eMBB網絡切片與地鐵非涉安應用需求較為吻合,但CCTV、PIS、TCMS、PA等對傳輸性能的要求差異較大,需要通過技術手段進行隔離和進一步的差異化定義;mMTC網絡切片吻合地鐵IoT應用,5G NR尚未完成標準定義;5G NR標準網絡切片是一層的,地鐵需要雙層網絡切片才能更好地吻合各種應用需求,5G NR網絡切片標準支持用戶化的擴展和開發。

3.3.2 5G NR網絡切片的擴展—雙層網絡切片

3GPP定義了切片/業務類型(SST,Slice/Service Type),位長8 bit,用于差異化定義網絡切片。3GPP允許用戶擴展網絡切片規范,定義了業務標識碼(SD,Service Differentiator),因此可對切片進行二次切片,二次劃分為不同的邏輯切片,不同的SD參數和配置匹配不同的差異化應用。

另外,網絡切片還可與物理的頻段資源相結合,uRLLC切片可以匹配1.8 GHz或其它專用頻段,針對地鐵不同的關鍵應用定義不同的SD;eMBB切片可以匹配5.8 GHz或其它高頻段資源,針對地鐵不同帶寬應用定義不同的SD,從而為地鐵關鍵業務和寬帶業務提供從底層物理信號到業務層的端到端的隔離。NR基于雙層網絡切片的業務適配和網絡隔離方案如圖2所示。

圖2 5G NR基于雙層網絡切片的業務適配和網絡隔離方案

3.4 5G NR地鐵專網綜合承載方案的實施困難

(1)5G NR目前商用的標準為R 15,R 16標準已經完成,正步入商用,但地鐵綜合承載至少需要R 17標準,該標準的完成多次推遲,目前計劃推遲到2021年底發布,產品化完成最快在2022年底,所以地鐵部署5G NR不應早于2023年。

(2)5G NR地鐵專網無論部署在1.8 GHz頻段或較高頻段,都存在不確定性。若采用1.8 GHz頻段,地鐵隧道環境下無法應用大規模多入多出技術(mMIMO,massive Multiple Input Multiple Output),5G NR相對于LTE-M的技術優勢并不明顯;若采用較高頻段,盡管 LTE-U實現了產業化,但一直沒有得到規模推廣,5G NR-U將面臨同樣問題。

(3)5G NR可完全滿足CBTC目前及將來的通信需求,但在替代TETRA和B-TrunC時需進行比較驗證。3GPP在R 14[13]和R 15標準中定義并完善了關鍵任務集群(MCPTT,Mission Critical Push to Talk),MCPTT可由LTE或5G NR承載,但尚未完成兼容性測試。因此,在地鐵部署5G NR,需進行MCPTT和B-TrunC、MCPTT和TETRA的比較研究。

(4)5G NR網絡切片實施并不容易。核心網、接入網及終端需完成跨廠商的切片兼容性測試;傳輸網需滿足5G NR傳輸指標要求、支持網絡切片功能、完成與5G NR的兼容性測試。

(5)LTE-M服務于CBTC應用,在地鐵已經廣泛部署,引入5G NR或5G NR-U需要實現與LTEM的融合組網,仍待技術驗證。

4 結束語

地鐵WLAN、TETRA、LTE-M或EUHT只能承載地鐵的部分應用,無法實現完全的綜合承載和網絡整合。建設5G NR地鐵專網,在技術和政策上是可行的,利用5G NR可實現地鐵應用的綜合承載和多個無線專網的整合,滿足地鐵應用不斷發展和長期演進的需求;利用5G NR雙層網絡切片技術可實現多種應用之間的安全隔離和傳輸性能的差異化定義。5G NR標準尚需發展和完善,亟需在地鐵環境進行5G NR的技術驗證研究及3GPP標準的跟進研究。