路易斯·康的古典與永恒

柳紅明 黃倩媛

吉林建筑大學建筑與規劃學院(130022)

1 路易斯·康建筑生涯探索期的思想斗爭

1.1 學院時期的思想演變

路易斯·康于1901年出生在愛沙尼亞島,1905年隨全家遷往美國的賓夕法尼亞州,1924年畢業于賓夕法尼亞大學。賓夕法尼亞大學的建筑學教育屬于巴黎美術學院的古典主義,身處布扎體系的教師將建筑設計看成是藝術創作的過程,建筑成為了藝術家創作的載體,古典的布扎體系是康的構成初期建筑思想的基石。

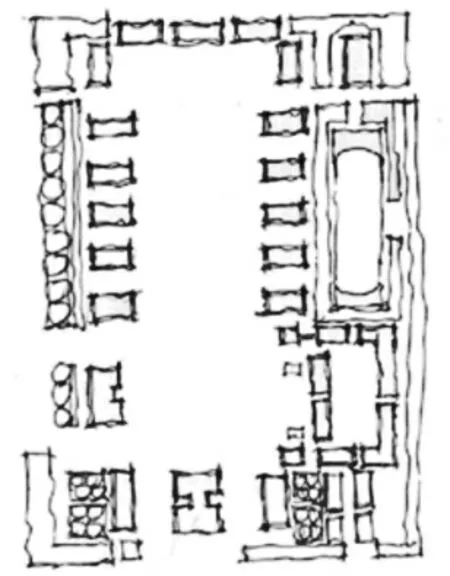

與形式主義的布扎體系不同的是,康的授課老師保羅·菲利普·克雷特是一位現代主義者,他將現代建筑的嚴肅性及其對建筑的重要性完整的闡述給了當時的學生,康就是其中之一。康本科期間的獲獎作品《軍用郵局》(如圖1所示)就顯現出“被剝離的古典主義”的平面語匯,不同于當時古典平面的中軸對稱美學,平面背離過去的傳統古典手法,體現出的是不對稱的空間秩序;在這次課程設計中,古典與現代的矛盾已然顯現,此時的康已經開始有意識的去形成一種動態的平衡而非集中式的對稱去平衡這兩者之間的沖突,這種有規律的打斷與掩飾軸線的設計方式為康建立了最初期的設計基礎。

圖1 軍用郵局平面

1.2 青年時期的現代建筑思考

1924年畢業之后,康開始從事建筑設計的工作。此時現代建筑的第一代大師已經陸續完成了他們的傳世之作,許多與康同時代同命運的人,竭盡所能地去迎合國際建筑新潮流。康并沒有簡單地皈依到現代運動的大旗之下。他被勒·柯布西耶與密·斯·凡德羅的作品所觸動,簡潔的工業材料、純粹的幾何形體、均質空間為他的早期設計思想提供了啟蒙的基石。但是,康深受布扎體系教育的影響,設計手法研究仍然帶有古典主義和浪漫主義的色彩。

這時期康一直在學習現代主義的設計手法,初入住宅設計的康由于條件限制并不能在其中彰顯自己的獨特想法,直到威斯住宅的設計中(如圖2所示),這是一個完全是路易斯康自己特色的,是他獨創的雙向懸掛的窗戶和百葉體系,它可以通過上下滑動來改變光線、私密性和不同景觀[1]。他在威斯住宅中使用了當地生產的原始木材并以此來說明“過去的空間與現在的空間的連續性,是每一位有思想的建筑師都必須考慮的問題”。

圖2 威斯住宅

康體會到蘊含在建筑中的“order”,這是他在建筑中最先尋找到的紀念性——在建筑中創造出使過去和現在連接在一起的永恒;康開始反思功能主義在藝術方面的欠缺,古典主義在感官方面的肅穆,他開始思考如何去改變失去人情味的國際盒子,如何去創造一個建立在古典與現代之間的臨界點,這首創性的方式無人探索,未知的領域需要康獨自探索。

2 沉淀期的自我突破階段

到了20世紀50年代,康的設計想法已經從均質空間中解放,進入對于建筑永恒的研究中;康很快就放棄了視覺上的效果,轉而追求一種新的形式;他說:“根本沒有像現代這樣的東西,因為屬于建筑的一切都存在與建筑本身,并且擁有他們自己的力量”,之后他便帶著對于永恒建筑的問題,進行了第二次歐洲旅行,康明白意大利建筑將會是他在這次設計中所追求的靈感來源,帶有歷史的紀念性建筑或許會是理解“永恒”的關鍵。

從羅馬回國之后,康設計的耶魯大學美術館被幾何學控制,對稱性變得更加明顯,康大量的應用了純粹簡單的幾何形去表現建筑內部形態和結構形式,樓梯間的幾何形嵌套類似于儀式符號的設計以及正四面體“金字塔元素”的使用以及對“密肋梁”的創新,都似乎在告訴人們這個建筑不是傳統的現代建筑[2],對于頂部的天花板的處理,康在這個建筑中暴露的結構和建構方式,但其中又隱藏了原本暴露的設備,他脫離了現代主義一成不變的思想——光滑而又無縫的純粹體量。這樣有秩序的網架設計且將梁藏在了板里的做法,使得空間上能清晰的看到梁和板的區分,康獲得了建筑的基本與永恒,就如他在羅馬看到的一樣。

美術館的設計雖然不用傳統的裝飾符號,空間組合則重現了某種歷史上已經有的等級空間序列手法,在主從關系、大小、形體、明暗等方面都展現了許多古典傳統的特征。康通過這種方式將歷史最基礎的部分帶進了他的建筑之中,西方古典建筑的設計手法往往強調向心性、對稱性,而現代建筑恰恰相反,常用的手法是瓦解建筑中的向心性[3];這種既是現代又是古老的對比設計,是康使用現代建筑設計手法進行古典設計的典型案例,不可否認的是,康在這座建筑上確實已經初步達到了“不可度量的品質”,即使我們今天站在耶魯大學美術館前,仍然能感受到“order”的力量,這種力量就是康想要表達的——建筑的永恒性。

3 康的思想體系成熟的體現

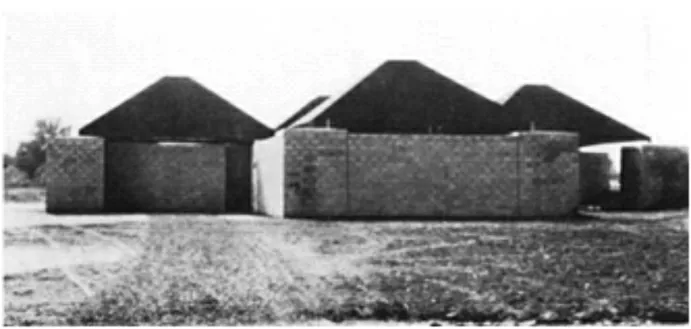

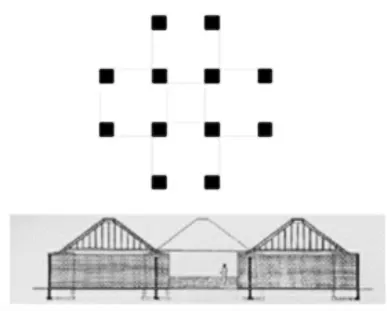

耶魯大學美術館之后,康成功地將古典建筑形式運用到現代建筑設計中,而康并沒有停下對永恒的思考,接下來設計的特倫頓浴室(如圖3所示)就是康最能體現古典與永恒的作品之一。康于1955年4月底完成了特倫頓浴室著名的全面集中式的“希臘十字式”方案,建成后的特倫頓浴室迅速得到建筑界的認可,同時提升了康在建筑界的地位。如果說耶魯大學美術館(1953年)是康的建筑走向古典的前奏曲,那么特倫頓浴室的完成則意味著康建筑設計高潮的來臨。正如他自己所說的,“(特倫頓浴室)完成之后,我不必再盯著別的建筑師以獲得啟發”[4]。

圖3 特倫頓浴室平面及透視圖

雖然人們無法確定康在設計特倫頓浴室的過程中是否借鑒了古典建筑,然而也從另一個側面證明了康曾表述的“現有的所有形式都是在原有形式的基礎上發展而來”,而對希臘十字的把握則體現出康在建筑形態的追求中踐行著“永恒”,也許人們能用另一種方式來理解,“道者,道也;設計,一道而錄形也。形處于構成;構成即生長”。人們常將“order”的意思翻譯成秩序,但是在康的觀念中,“order”與設計有關,是一種對于精神層面的感知,是存在與形式之中的,雖然人們無法用眼睛直接捕捉到他,但卻能設身處地的感受到建筑中帶來的無形的力量,人們能夠感受到“order”的存在,其在1961年的《Form And Design》中提到“order,是世間萬物的起源,事物本身并沒有存在意志,我之所以用order代替他,是因為人知識有限很難用高深的詞語表示”。

圖4 特倫頓浴室平面與剖面的關系

人們進一步去解釋“order”的具體含義,C·亞歷山大在《建筑的永恒之道》中所描述的“無名特質”與“order”有著異曲同工之處;傳統意義的建筑創作都是以人為主體,經由人的主觀意愿設計,摻雜著建筑師的個人主觀意象建造成建筑。但是這樣的建筑必然是無生氣的和自我的,很容易導致建筑變為某個人的建筑作品[5]。擁有了“order”建筑不再代表建筑師的個人喜好,而是忠于其內在作用力以及與使用者之間的關系自然的進行發展。康著力于建筑背后最基本的元素,認為建筑應當回歸根本,根本具有的永恒之感,本身就存在于建筑之中。

4 古典與永恒性

康早年接受傳統布扎體系的教育,古典秩序與現代思想都給予康重要的養分。康從永恒和古典的雙重角度對現代主義進行反思。雖然自現代主義出發,但還是經由一步步回溯,賦予了時下飽受攻擊的古典秩序以新的生命。

“每個人都留下記憶,即紀念的最簡單形式。”[6]上文在對永恒的分析中,提到了“order”和“無名特質”,具有紀念性的主體都是已經消逝的東西,然而消逝的東西能夠被人們紀念很關鍵的一個環節就是人們主動的去“記憶”和“回憶”,當這種主動的行為上升到社會性,那么消逝的東西則會以另一種形式存在在世上,進而達到“永恒”的效果。

二次世界大戰之后,國家面臨的最大的問題就是城市的建設、建筑的重建和修補。而由于問題的嚴峻和棘手,所建造出來的建筑都暴露出周期短,見效快的“快餐”性。康意識到了建筑和城市不僅僅是解決生活生產的道具,建筑究竟能取得多大的成就,是依托于建筑的使用者和建筑所存在的環境。康認為思想能夠使建筑具有永恒的價值,建筑應當是屬于環境的一部分,而自然是應當被永久保護的,因此建筑也應當有此特質,這便是他對于成功建筑的定義。在康后期的建筑設計中大放異彩,并始終貫穿于康后期的建筑設計生涯,成為了康自己的設計語言[7-8]。

5 總結

在這個世界中,秩序存在于環境之中,建筑是永恒的記錄者。一座建筑物在它形成之前就有存在的意志,這是一般語言和普通經驗不能描繪的世界。因而康感到要創造他自己的語言,這是出于康對永恒的追求,是在靜觀萬物時悠然神往于宇宙自然的熱情,其帶給了人們的世界以永恒的思索,不論現代主義還是后現代主義,永遠包含著的重要問題就是“為什么”。身處紛繁與彷徨的時代,保持冷靜,擺脫成規,深入思考,才是解決問題的關鍵。