地下建筑滅火救援戰術探討

朱賀平

(青島市消防救援支隊,山東青島 266071)

隨著建筑科技不斷提高,地下建筑的規模越來越大,功能越來越多,結構越來越復雜,使得滅火救援工作的難度和技能需求也越來越高。如何提高地下建筑的滅火救援能力,提升消防隊伍的戰斗力,是當前乃至今后消防救援人員需要研究的重點。

1 地下建筑的基本情況和發展前景

1.1 地下建筑的發展現狀

我國在城市地下空間的利用領域,從20世紀80年代末開始向著可持續的發展方向進發,20世紀90年代以后開始了“城市可持續發展”的地下空間開發利用發展戰略[1]。我國城市地下空間的主要功能類型包括地下人防工程、地下車庫和城市軌道交通以及多功能復合的綜合建筑等。以青島為例,現在青島市區主要的地下空間有城市地下人防工程,地下軌道交通,地下車庫和集交通樞紐、車庫、商業和辦公為一體的地下綜合體。

1.2 地下建筑的發展前景

(1)地下建筑空間布局形式多樣化。隨著社會的發展和社會經濟形態的不斷更新,布局多樣、功能各異的地下建筑不斷出現,成為城市現代化的標志之一[2]。另一方面,地下軌道交通工程與城市綜合體及機場、高鐵站互通組成了復雜而又便捷的地下空間綜合體。地上地下的功能互通,使建筑的使用性質更加人性化、更加實用化,贏得建筑開發者和使用者的青睞。

(2)地下空間發展規模巨型化。當前,地下空間的開發不僅僅是建造地下單體建筑,在一些經濟較發達的城市,地下空間的開發已經開始成組織化和規模化。如青島市李滄區東部院士港片區的建筑群的地下部分全部是地下六層,建筑規模較大。

(3)地下空間發展深度深層化。隨著城市土地越來越緊缺,以及人們對地下空間使用越來越習慣,建筑發展必然向更深層的地下空間發展。同時,地下空間開發技術越來越成熟, 為地下空間開發提供了技術條件,使深層的地下空間發展有了技術基礎。主觀意愿和客觀條件共同促使了地下空間開發的向深層化發展。

2 地下建筑的火災特點

(1)疏散難度大,容易造成人員傷亡。通常,地下建筑內部空間相對復雜,疏散路徑較曲折,人員對建筑內疏散通道相對地上通道生疏,導致疏散難度較大[3]。且火災時,建筑內部煙氣向室外擴散慢,能見度低,人員容易產生恐慌的心里而造成慌不擇路的情況,容易發生擁擠或踩踏事件,不利于火災時人員疏散。而在火災情況下,人員在高溫濃煙中4~5 min就有可能面臨窒息缺氧而死亡的危險。

(2)建筑升溫快,聚集煙氣迅速。地下建筑相對地上建筑封閉,與室外相通的門洞相對較少較小,一旦建筑內部起火,火勢就會迅速地在封閉空間內進行傳播,煙氣帶著大量熱量會迅速聚集,導致建筑內部溫度急劇上升。如果建筑內有可燃物時,極有可能被引燃,以此循環。當煙氣溫度超過43 ℃時或空氣中的氧氣含量低于18 %時,就無法保證人員的生命安全[4]。所以,地下建筑起火后,建筑內的大量的高溫煙氣聚集時,不利于內攻滅火救援行動展開。

(3)起火點隱蔽,不易發現初期火災。地下建筑空間分隔較多,空間多不通透,在火災初期或陰燃階段,人們很難及時發現火災。

3 地下建筑滅火救援的戰術討論

3.1 當前地下建筑滅火救援的難點

(1)隱蔽燃燒,火情偵查難。地下建筑外于地下,無法從外部開展火情偵察,地下建筑初期陰燃火情多,不易被發現。即使發現有火情,也難以準確定位起火部位,延遲了救援、滅火。

(2)相對封閉,排煙散熱難。地下建筑無外窗,與外界接通口較小,空間相對封閉,基本無自然排煙設施,火災時全靠機械防排煙設施,散熱和排煙慢,煙氣和高溫快速在建筑內部聚積。

(3)高溫聚集,內攻作戰難。地下建筑火災發生時,內部高溫濃煙集聚,救援人員難以進入建筑內部進行內攻,滅火展開慢,拉長了戰斗時間,增加了戰斗難度[5]。

(4)通信不暢,安全管控難。地下建筑深度越深,結構越復雜,滅火救援作戰時通信信號越差。尤其是內攻時,因通信不暢,導致地下建筑內部火災情況信息不能及時反饋給指揮人員,或作戰指揮安排不能及時告知一線作戰消防員。

3.2 地下建筑滅火救援的幾點思考建議

3.2.1 全面細致地組織火情偵察

在到達火災現場后,要組織人員第一時間開始火情偵察,偵察過程需要全面、細致,為滅火救援指揮提供可靠依據[6]。主要偵察內容有:

(1)查明安全出口、洞室、通道等位置、數量等地下建筑平面布局情況[7]。

(2)查明建筑內部被困人員的數量及位置等情況,便于制定滅火救援方案。

(3)查明建筑內部消火栓、防排煙設施等固定消防設施的位置、啟動及運行情況。

(4)觀察煙氣流動情況,判斷起火點的位置及火災的變化趨勢。

3.2.2 及時有效營救被困人員

滅火救援的指導思想是救人第一。火災時建筑內有人員被困時,營救被困人員是第一要務。根據不同情況制定營救方案,可采用同向搜索法或定向搜索法來進行人員搜索進行人員營救[8]。

3.2.3 及時快速組織排煙散熱。

地下建筑滅火救援時,一般同時展開排煙散熱,把建筑內部的高溫煙氣有效排出室外,為滅火救援行動創造條件。

(1)啟用建筑內部的機械防排煙設施進行排煙,但當火災溫度達到280 ℃時,排煙防火閥自動關閉,系統停止工作[9]。

(2)利用移動消防排煙裝備,如排煙消防車、移動排煙機,在上風方向或主要進攻口采用正壓送風方式送風,在下風方向或煙氣量比較大的出入口采負壓送風方式抽排,使煙氣形成定向的流動。

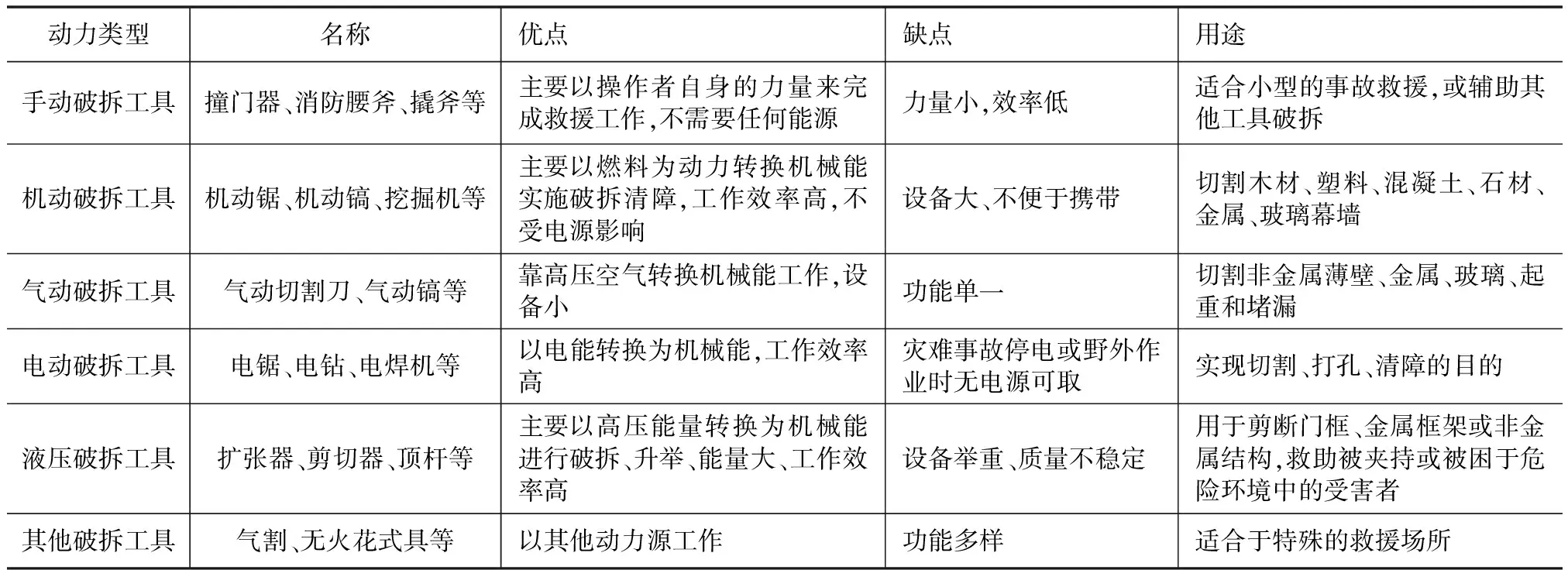

(3)設有通風口或采光口的建筑,還可選擇合適的破拆工具對這些洞口進行破拆(表1),擴大排煙口進行排煙[10]。

表1 破拆工具分類

3.2.4 科學合格制訂滅火方案

地下建筑滅火首選使用固定消防設施滅火,同時還可采用內攻滅火。內攻滅火時要事先了解地下建筑的平面布局、起火部位、燃燒物性質等,要攜帶好破拆、空氣呼吸器、安全繩等個人作戰裝備、通信工具并做好個人防護,選擇安全、快捷的進攻路線內攻滅火[11]。滅火方案要確保作戰安全,安全員和緊急救援小組前置,時刻觀察建筑情況,防止發生回燃、建筑倒塌等事故,時刻謹記安全第一的原則[12]。

3.2.5 做好通信和后勤保障工作

一般情況下,使用公網進行通信,當公網中斷后,必須要使用消防移動通信實現“云通信”或無線通信,確保滅火救援時通信暢通,現場指揮有序開展[13]。同時,現場要加強個人防護裝備、滅火作戰器材和偵察搜救器材等的裝備技術保障工作,確保“戰斗有槍可用”。同時,地下建筑一般戰斗時間較長,要做好飲食、飲水等生活保障。