雙源CT雙能模式下單能及雙能技術在支氣管動脈血管成像中的價值

路一川,武永紅,李媛媛

(鶴壁市人民醫院磁共振室,河南 鶴壁 458030)

支氣管動脈是肺血管系統的重要組成部分,主要為呼吸性支氣管以上各級支氣管供血;多種肺部疾病與支氣管動脈血管的形態改變及破裂等有關[1]。因此,全面了解支氣管動脈血管的形態、分布以及病變情況,將有助于肺部疾病的治療。數字減影血管造影,因具有較高的分辨率而成為檢查支氣管動脈血管的金標準,但由于屬于有創檢查,且操作較為復雜,限制其進一步推廣[2]。近年來,隨著非創傷性血管成像技術,即CT血管造影技術的廣泛應用與發展,雙源CT作為血管造影技術的延伸,具有極高的時間和空間分辨率,可通過采集兩組不同能量下的CT數據,獲得信息更為豐富的圖像,清晰地顯示血管的形態與結構。其中,雙源CT雙能技術能獲取1組增強圖像,而雙源CT單能技術可生成40~190 keV的多組圖像,并通過虛擬單能技術獲取最佳這組圖像。目前,雙源CT雙能模式下,單能及雙能技術在支氣管動脈血管成像中的應用價值研究較少。因此,筆者探討雙源CT雙能模式下,單能及雙能技術應用于支氣管動脈血管成像的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月至2019年12月筆者所在醫院收治的128例肺部疾病患者,男84例,女44例,年齡60~75歲,平均(67.9±3.4)歲;疾病類型:支氣管擴張40例,肺癌26例,肺部慢性炎癥17例,肺結核30例,肺癌合并支氣管擴張15例;支氣管動脈數量:左128條,右128條。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

1.2.1 掃描方法 采用第二代雙源CT(Siemens公司,型號:BRILIANCECT16)及其配套的自動合成系統。掃描層厚5 mm,重建層厚0.75 mm,迭代因3。單能掃描條件:電壓120 kV,轉速0.5 s,螺距0.6;采用CareDose 4D技術,圖像質量參考毫安秒為240 mAs。雙能掃描條件:電壓80 kV及140 kV,轉速0.5 s,螺距0.6;采用CareDose 4D技術, 圖像質量參考毫安秒為240 mAs。選用對比劑碘帕純(非離子型,370 mg/ml)的劑量為1.2 ml/kg,使用高壓注射器以4.0 ml/s的速度經前臂靜脈注入,注射完畢后,以同樣的流速注入40 ml生理鹽水。采用Test-bolus技術對支氣管分叉監測點進行檢測,并計算動脈期峰值時間。

1.2.2 數據處理 將雙能掃描數據傳入軟件,利用虛擬單能技術得到40~190 keV多組圖像;選取支氣管動脈最大層面,獲得感興趣區最佳單能圖像。圖像由兩名高年資影像學醫師進行評分,從定性和定量兩方面對兩組圖像進行分析、比較。各參數連續測量3次,取平均值。

1.2.3 觀察指標 ①圖像主觀評分[3]:管壁顯示清晰,血管連續,可診斷,評為5分;血管壁清晰且光滑,血管基本連續,可診斷,評為4分;血管顯示有中斷,稍模糊,但可診斷,評為3分;血管連續性較差,且顯示模糊,不可診斷,評為2分;無法辨認血管壁,不可診斷,評為1分。②定量參數:以腰大肌為背景對比支氣管動脈血管CT值、直徑、噪聲、信噪比(SNR)及對比度信噪比(CNR),其中噪聲定義為腰大肌的SD值;SNR=支氣管動脈血管CT值/SD值;CNR=(支氣管動脈血管CT值-腰大肌CT值)/SD值。③輻射劑量:CT 劑量指數(CTDI)及劑量長度乘積(DLP),為系統自動生成。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 圖像質量主觀評分

醫師甲對雙能技術的圖像質量主觀評分(4.2±0.2)分,單能技術的圖像質量主觀評分(4.1±0.3)分;醫師乙對雙能技術的圖像質量主觀評分(4.2±0.2)分,單能技術的圖像質量主觀評分(4.2±0.3)分。單、雙能兩種技術的圖像質量主觀評分無統計學差異(P>0.05)。

2.2 掃描技術定量參數

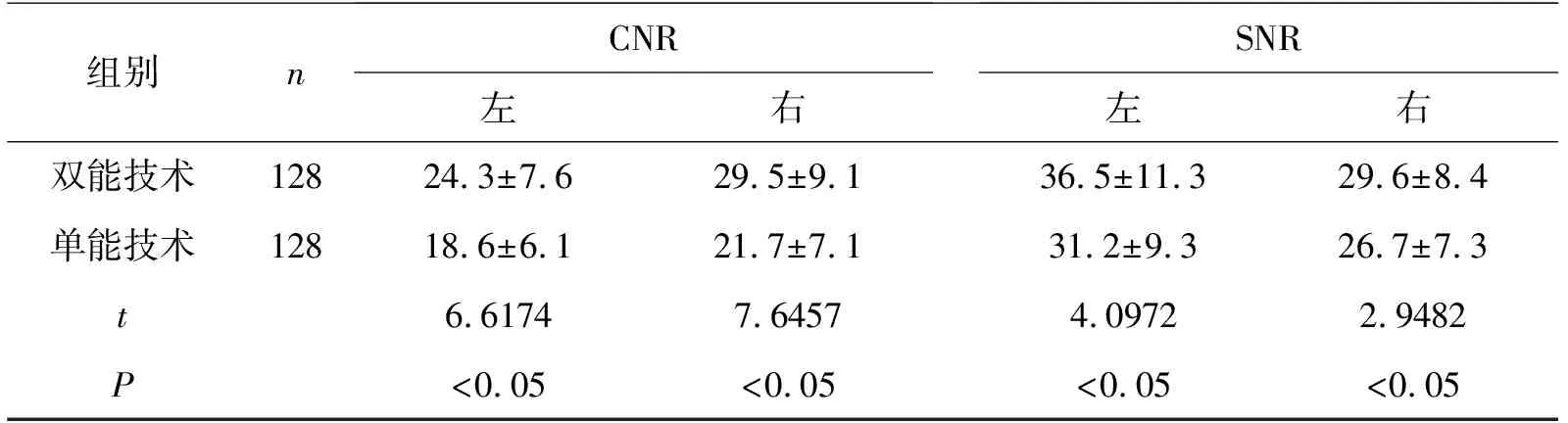

單、雙能兩種掃描技術檢測的支氣管動脈血管直徑無差異;雙能技術檢測的左、右支氣管動脈血管CT值、SD、CNR及SNR均較單能技術檢測高(P<0.05)。見表1。

表1 兩種掃描技術的支氣管動脈血管定量參數比較

(續表1)

2.3 掃描模式的輻射劑量

單、雙能兩種掃描模式的輻射劑量CTDI及DLP值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩種掃描模式的輻射劑量比較

3 討論

支氣管動脈血管是肺支架組織的營養血管,發自胸主動脈,隨著支氣管的分支而分布,是肺內支氣管壁、肺血管壁等營養血管。了解支氣管動脈血管的形態與走向,對診斷疾病具有重要意義[4-5]。數字減影血管造影具有實時血管影像追蹤的特點,被認定為支氣管動脈血管成像的金標準,但因其為有創性檢查,不能快速準確找到異常支氣管動脈血管,而使其應用受到局限。雙源CT能在極短時間內完成成像,并清晰顯示血管的解剖圖像,其獨特的評價組織血流灌注的優勢逐漸被重視。雙源CT單能技術掃描僅能獲取1組增強圖像,且在掃描過程中會受中線束硬化影響,進而導致動脈血管CT值升高,不利于觀察支氣管動脈血管的細微結構[6]。因此,探索合理的掃描方式具有重要意義。

雙源CT雙能模式下的雙能技術掃描能在極短的時間內成像,同時具有物質成分分析和線束硬化偽影矯正兩大優勢,能很好地評價組織血流灌注。雙能模式下的螺旋掃描可由高、低雙球管發出兩種不同能量的X射線,能清晰顯示支氣管動脈血管的解剖結構和走向,其線束硬化偽影矯正技術能有效避免低能量X射線的影響,減少線束硬化偽影在成像圖像上的影像,提高圖像分辨率,因而能更直觀、準確地顯示支氣管動脈血管的解剖學特征。

圖像質量的好壞直接影響支氣管動脈血管雙源CT掃描在臨床中的應用[7]。本研究分別從圖像質量的主觀評分及客觀數據上對雙源CT兩種模式的成像質量進行分析,其中在圖像質量主觀評分方面,兩種模式下所有的圖像均在3分以上,達到診斷標準,說明雙源CT雙能和單能技術可清楚顯示支氣管解剖結構,為醫師準確診斷提供參考依據。雙源CT為兩套球管及探測器系統,由于呈一定角度在同一平面安裝,并同步掃描,可能是其成像質量高的原因。另外,本研究將支氣管動脈血管的CT值、SD值、CNR及SNR作為客觀圖像質量指標,其中SD值為CT圖像質量的關鍵因素,CT圖像噪聲是由掃描均勻的水模中像素CT值與標準值之差決定的,在其他圖像參數相同情況下,圖像噪聲大小可反映CT圖像質量;CNR及SNR是與管電流、管電壓等因素有關的指標,當掃描時管電流設置越高,電壓越低,則SNR、CNR越高。本研究中,雙能技術下的左、右支氣管及支氣管動脈血管的CT值、SD值、CNR及SNR均較單能技術高。說明雙源CT雙能技術可獲取更好單能圖像,更好地顯示支氣管的解剖學特征。雙源CT在雙能模式下進行雙能技術的螺旋掃描,其線束硬化偽影矯正技術能有效避免低能量X射線的影響,在較高的keV下,減少線束硬化偽影在成像圖像上的影像,可有效去除偽影;同時,由于各組圖像的CNR差異,在某個噪聲下有較高的對比度,因而可獲取最佳的單能圖像。

近年來,隨著CT檢查的普及,X線輻射問題也成為臨床工作者關注的內容,支氣管動脈血管結構較為復雜,往往會因多次掃描而增加其輻射劑量。因此,在CT掃描時,盡量減少其輻射劑量也同樣重要。X線輻射劑量由機器自動生成,CTDI及DLP值是評價輻射劑量的指標。趙曉丹等[8]認為,雙源CT肝臟雙能量掃描輻射劑量較單能量高;駱泉湘等[9]則認為,雙源CT雙能量掃描輻射劑量較單能量低。本研究結果顯示,兩種掃描技術的CTDI及DLP值的差異,無統計學意義(P>0.05),與胡納等[10]研究相符。說明雙源CT雙能技術不會增加輻射劑量。

綜上所述,雙源CT雙能模式下的雙能技術能自動生成最佳單能圖像,顯示更細微的支氣管動脈血管形態與結構,且不會增加輻射劑量,值得臨床推廣。