幼兒園教育質量對兒童發展增值的影響

李琳 李孜佳 范潔瓊 任麗欣 劉昊

[摘 要] 兒童發展是衡量學前教育有效性的重要維度,基于多層線性技術的增值評估模型是探討學前教育有效性的重要方法。本研究采用追蹤研究設計,運用增值評估模型,以來自上海12所幼兒園的665名兒童為研究對象,重點探討在控制個體和家庭背景因素后,班級質量對兒童各領域從中班到大班發展增值的影響。結果發現,教師自我感知的教研支持度對兒童語言與早期閱讀領域的發展增值影響顯著,并對語言與閱讀起始水平低的兒童的語言與閱讀發展影響更大。“新手-成熟”的班級教師組合對兒童語言與早期閱讀、學習品質兩個領域的發展增值具有顯著影響。班級互動質量對兒童認知發展增值的影響非常顯著,并對學習品質起始水平高的兒童的學習品質發展影響更大。班級語言與早期閱讀質量對認知起始水平低的兒童的認知發展有更大影響。個人護理常規質量對兒童社會性情感發展增值的影響非常顯著,并對學習品質起始水平低的兒童的學習品質發展有更大影響。為促進兒童全面健康發展,不僅需要以家庭教育為基礎,充分發揮家庭教育資源和學習環境的重要作用,而且需要幼兒園以過程性質量為核心,營造溫暖、輕松、持續支持的互動與學習環境,注重在一日生活中培養兒童各方面的品質,同時應以結構性質量為保障,發揮師徒制教師組合的優勢,構建持續有效的教研制度,盡力提升教師質量。

[關鍵詞] 兒童發展增值;幼兒園教育質量;增值評估模型

一、問題提出

兒童的全面與可持續發展不僅是全民教育(Education for All, EFA)的首要目標,[1]也是聯合國教科文組織“教育2030行動框架”(Education 2030 Framework)的核心內容。[2]世界經合組織(OECD)在一項最新研究中將兒童全面發展界定為一系列認知(早期閱讀、數學等)與非認知(社會性情感、學習品質等)領域的均衡發展狀態,并將促進兒童全面發展視為學前教育的重要使命。[3]學前教育與兒童發展之間的關系歷來是一個受到政策制定者和研究者高度關注的問題,諸多高質量的實證研究在探索這一復雜關系上做出了重要貢獻,方法技術和關鍵因素上也有了新的探索。[4]以下將就此展開探討,進而提出本研究的核心問題。

(一)兒童發展是衡量學前教育有效性的重要維度

雖然作為結果質量的兒童發展能否作為評估學前教育質量的指標一直存在爭議,但以促進兒童發展為最終目的的學前教育,不應,也無法回避“學前教育是否能促進或在多大程度上促進兒童發展”這一根本命題。大量研究對此做出探索,形成如下觀點。第一,高質量的學前教育能對兒童日后發展帶來積極的影響,[5][6]且這一“積極效應范圍”存在門檻效應,質量越高的學前教育對兒童的發展增值也越大;[7][8]反之,低質量學前教育對兒童發展的效應值很小、不顯著,甚至消極。[9]第二,高質量學前教育對兒童不同發展領域的影響存在差異。相較而言,更多大型研究在認知領域發現了高質量學前教育帶來積極影響的更為一致的證據;[10][11]美國兒童健康和人類發展研究所(National Institute of Child Health and Human Development, NICHD)對1364名參與者從出生追蹤到九年級的研究發現,高質量學前教育對兒童4歲半時的語言發展有積極影響,并能有效預測個體15歲時的學業成績。[12][13]然而,也有研究發現高質量學前教育對兒童社會性情感及其他非認知領域的影響相對較小,[14]可能與此類項目沒有更廣泛地在學校推廣或更難將學校因素分離開來有關。[15]第三,大量追蹤研究顯示高質量學前教育的積極效應隨兒童入小學后逐漸減弱,但并不會消失,其“長期效應更多惠及社會”的觀點也已被經典項目如“高瞻-佩里學前教育項目”(High/Scope Perry Preschool Program)等追蹤研究所證實。[16]

值得注意的是,以上論斷更多基于發達國家的研究,總體來看發展中國家的此類研究仍顯不足,追蹤性實證研究尤為缺乏。[17]就我國而言,在當前質量提升成為學前教育事業發展主題的背景下,在以兒童發展為本思潮的引領下,在教育政策以循證研究為基的轉向下,通過追蹤性實證研究探討在我國文化場域中學前教育能否促進或在多大程度上促進兒童不同領域的發展,從而打破現實中“質量評估偏離兒童發展本位、為評估而評估”的怪圈,具有重要價值。

(二)基于多層線性技術的增值評估模型是探討學前教育有效性的重要方法

探討學前教育與兒童發展關系的最大難點,就是將學前教育的關鍵變量從個體和家庭等多種因素中分離出來進行考察。基于多層線性分析技術的增值評估模型是近年來分析學校教育效應值的技術路線之一。[18]為彌補傳統多元回歸中“樣本獨立性假設”無法解決現實中數據相互關聯的問題,①多層線性模型被開發出來并用于探討“個體嵌套于班級、班級嵌套于學校等”集群型的數據結構,通過分層分析將影響學生發展的個體和家庭因素與學校因素分離開來,從而得到學校教育質量對兒童發展的“凈效應”,這正是增值評估模型所致力解決的核心問題。[19]

基于增值評估理念的學校質量評估興起于20世紀70年代的美國,80年代末期以來隨著統計技術的完善,其在世界范圍內獲得了更大應用與發展。[20]這里的“增值”指的是一定時期內學校教育對學生成長發展所帶來的價值,可正可負,是一個廣義概念。[21]增值評估通常由相互聯系的多個模型實現(此處以兩層模型為例):一是建立個體和總體層面沒有任何自變量的“零模型”(null model),②旨在呈現因變量在兩個層面的原始發展差異,為后續模型的比較提供參照;二是在個體層面(第一水平)加入個體起始發展水平,建立“基礎增值模型”,旨在呈現沒有任何自變量影響的基礎增值情況;三是在第一水平引入個體層面的自變量,建立“隨機系數模型”(random coefficient model),以考察基礎增值在多大程度上受個體層面自變量的影響;最后,在以上模型的總體層面(第二水平)再加入總體層次的自變量,建立“完整模型”(full model),以考察在控制(剝離)了個體層面自變量后,總體層面變量對基礎增值的影響。[22]

國際上增值評估研究已進入精細化、類別化的應用階段,如探討不同學科對學生發展水平的增值差異、學校內與學校間效能的穩定性等。[23][24]我國最早介紹“增值”概念是在 20 世紀 90 年代中后期。辛濤等人分析某市2132名學生的中高考成績,發現60%以上高考成績的校際差異由學生變量和學校資源引起;[25]劉焱等人通過考察北京、山西33所幼兒園兒童數學、語言、社會性水平,發現中間區、邊緣區兒童增值更大。[26]李克建等人探討浙江1012名兒童發展與班級環境質量的關系,發現高質量園所對農村兒童具有顯著的補償效應。[27]總體來看,我國學前教育領域采用增值評估模型探討園所質量對兒童發展影響的實證追蹤研究仍處于起步階段。

(三)生態系統理論下影響兒童發展的多層變量是探討學前教育有效性的重要內容

布朗芬布倫納的生態系統理論是探討個體發展與不同層次環境關系的奠基性理論,認為個體發展是“過程性環境、個體、背景、時間”(process, person, context, time, PPCT)相互作用的結果。[28]其中,人口學信息和家庭背景特征被視為“個體和背景變量”(Person and Context variables),而作為“發展引擎”的學校環境質量因素被視為微系統變量(proximal processes variables),此外還有中系統、外系統和宏系統等不同行為系統。[29]在學前教育與兒童發展關系的研究中,研究者通常將前者列為第一水平變量,將后者作為第二水平變量。

第一水平變量通常包括人口學特征如性別、年齡、種族/民族,家庭背景變量如家庭社會經濟地位、家庭學習環境等。其中,接受高質量學前教育的兒童是否存在性別差異并未得出一致結論。初學者計劃(Abecedarian Project)和佩里學前教育項目發現女孩在高質量項目中獲益更大,[30]但也有研究得出了相反結論。[31]年齡在縱向研究中是一個重要變量,學前教育對兒童發展的短期效應明顯,[32]在認知和學業方面有消退趨勢。[33]以種族/民族作為調節變量的研究則更多證實了補償效應的存在,相較于白人同伴,學前教育能使非裔和西班牙裔美國兒童獲益更大。[34]家庭社會經濟地位相關研究顯示,高質量學前教育對那些社會經濟地位更低家庭的兒童有更大效應。[35][36]家庭學習環境質量如家庭學習資源及親子互動方式等也被多項研究證實與兒童認知和非認知水平顯著相關。[37][38]此外,應特別指出的是,縱向研究中兒童起始發展水平也通常被視為第一層變量,以考察其對發展變化的影響幅度。[39]

就第二水平變量而言,結構性質量(structural quality)和過程性質量(process quality)是公認的探討學前教育質量的維度。[40]結構性質量指園所基本架構和教師基本特征等,[41]通常包括師幼比(如在師幼比高的班級中,教師和兒童情緒更加穩定、積極互動增加)、[42]教師學歷水平(如教師學歷水平與兒童發展水平呈正相關)、[43]教師繼續教育的支持度(高質量的繼續教育與更頻繁的師幼互動、更少的懲罰行為相關)等。[44]過程性質量強調兒童在真實的教育情境和互動關系中所獲得的體驗,[45]已有研究更多聚焦于學習環境和材料的提供(解釋兒童進入小學一年后發展增值的17%)、[46]師幼關系(溫暖而又持續的師幼互動、清晰有目的的指導與兒童發展正相關),[47]以及課程與教學內容(系統課程、連貫內容、適宜期待、任務式的學習參與),等等。[48][49]測量過程性質量的國際通行工具主要有幼兒學習環境評量表(Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS)、[50]班級評估系統(Classroom Assessment Scoring System, CLASS)、[51]丹尼爾森教學評估系統(Danielson Framework)[52]等。

此外,研究也發現第一層和第二層變量對兒童發展的交互作用。有研究者據此提出了兩種假設:補償效應假設(compensatory hypothesis),即處境不利兒童更能從高質量學前教育中獲益;[53]累積優勢假設(leveraging hypothesis),即處于優勢地位的兒童更能獲益,這是由于其能力建立在先前的優勢基礎上。[54]但總體來看,高質量學前教育對哪類家庭狀況的兒童群體作用更大仍未得出一致結論。[55]

基于已有研究,本研究將通過分析兒童2年的發展數據,探討個體和班級兩個層面的因素對兒童認知(數學、語言和早期閱讀)和非認知(社會性情感、學習品質)領域發展增值的影響,重點考察控制個體水平變量后,班級質量對兒童發展影響的凈增值。研究采用增值評估的兩層建模,第一層選取了性別、年齡這2個基本人口學變量,③以及家庭社會經濟地位和家庭學習環境這2個家庭背景變量。第二層選取了教師學歷、教齡、培訓支持度、教研支持度這4個結構性變量,④以及“空間與設施、個人護理、語言與早期閱讀、學習活動、互動以及一日生活制度”這6個過程性變量。⑤研究聚焦兩個核心問題:一是個體和家庭層面因素對兒童各領域發展增值大小和增長幅度的影響;二是控制了個體和家庭層面因素后,班級質量對兒童各領域發展凈增值大小和增長幅度的影響。問題二基于問題一展開,是本研究的重點。

二、研究方法

(一)研究對象

本研究以上海市中心城區到半中心城區半郊區⑥為取樣范圍,[56]考慮到相較半中心城區半郊區來說,中心城區的行政區數量更多,為更好體現中心城區園所發展特點,同時也為取樣和實施方便,本研究又將中心城區按照距離城市核心的遠近分為“核心區和中間區”,⑦最終確立“核心區、中間區、邊緣區”3個取樣區域;同時根據2016年5月上海市教委發布的各區縣園所數量在本取樣范圍中從核心到邊緣遞減的特點,[57]并結合園所等級,本研究在以上3類地區分別選取5、4、3所共12所幼兒園為樣本園所。每個園所從小班、中班兩個年齡段隨機選取38個班級、共665名兒童作為參與對象。其中,男孩311名,占46.8%,女孩354名,占53.2%,平均年齡為49.72個月,標準差為6.52。

(二)研究工具

1. 亞太地區兒童早期發展量表(East Asia-Pacific Early Child Development Scales,EAP-ECDS)。

為測量兒童數學、語言與早期閱讀、社會性情感以及學習品質的發展水平,本研究選取了由亞太地區早期兒童研究聯盟(Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood, ARNEC)研發的專門評估該地區3~5歲兒童各領域發展的評量表EAP-ECDS。該量表共涵蓋7個子領域、85個項目,采用0、1計分以考察兒童在各指標上的表現。本研究根據目的選擇4個子量表:認知發展(Cognitive Development, CD)、⑧社會性情緒發展(Social-Emotional Development, SED)、語言與前閱讀(Language and Emergent Literacy, LEL)、學習品質(Approaches to Learning, ATL)。通過專家判斷該量表具有較好的內容效度,[58]選取的4個子量表的克隆巴赫系數分別為0.94、0.91、0.93、0.88。[59]

2. 兒童家庭背景調查問卷。

本研究通過自編問卷收集第一水平2個人口學變量“性別(Gender)、年齡(Age)”;2個家庭背景變量,“家庭社會經濟地位”(Socio-economic Status, SES)由“家庭經濟收入水平、父母受教育程度、父母職業”3項整合而成,區間為1~6分;“家庭學習環境”(Home Learning Environment, HLE)變量由“給孩子講故事、教孩子認字或認數、教孩子詩歌或童謠、和孩子進行藝術活動、和孩子玩數數游戲、和孩子一起玩玩具、和孩子一起運動或鍛煉”等7項按照頻數等級1~4分評分加總獲得,區間為7~28分。

3. 教師基本信息調查問卷。

本研究通過自編問卷收集第二層班級結構性變量的基本信息,主要包括教師學歷、教齡、培訓支持度、教研支持度。其中,教師學歷(Education,EDU)分為“初中及以下、中專及高中、大專、本科、碩士及以上”,記1~5分。教齡考察班級中2位教師的教齡組合類型(Teaching Age, TAGE)。根據麗蓮·凱茨(Lilian G. Katz)對幼兒園教師專業發展階段的劃分,教齡5年及以下稱為“新手”、6~10年稱為“熟手”、11~20年稱為“成熟”。[60]研究將其二次編碼為“熟手及其以下組合(新手-新手、新手-熟手)”“新手-成熟”“熟手及其以上組合(熟手-熟手、熟手-成熟)”和“成熟-成熟”四個類別,并以第一類組合為基礎參照形成3個虛擬變量D1、D2、D3納入模型計算。培訓支持度(Training, TRA)和教研支持度(Training and Research, TR)考察教師對園所培訓和教研支持度的感受,均由教師按照“完全沒幫助”到“非常有幫助”進行1~7分的自我報告。

4. 幼兒學習環境評量表(第3版)(以下簡稱ECERS-3)。

為探討學前教育中環境和材料提供、學習活動、互動等過程性變量,研究選取國際通行的ECERS-3進行測評。該評量表分6個子領域“空間與設施(Space and Furnishings, SF)、個人護理常規(Personal Care Routines, PCR)、語言與早期閱讀(Language and Literacy, LL)、學習活動(Learning Activities, LA)、互動(Interaction, I),以及一日活動結構(Program Structure, PS)”,各子領域的克隆巴赫系數處于0.87~0.96間,每條項目評分為1~7分,其中1、3、5、7分分別對應著“不合格、合格、良好、優秀”不同質量等級,各個子量表的得分為各項目得分的算術平均數。[61]

(三)研究過程

在研究準備方面,按照人體實驗倫理的基本要求,研究者進入班級向教師發放《教師知情同意書》并進行溝通,請教師代為發放《家長知情同意書》并通過電話或網絡解答家長疑問,未收到拒絕參與信息;兒童測評前,測評員通過言語交流等方式獲知兒童參與意愿,并允許兒童在測評中任何一個環節、因任何一種原因退出。

在研究進展方面,本研究于2016年9月由教師代為發放《兒童家庭背景調查問卷》,總回收周期為一個月,發放670份,回收有效問卷665份,有效回收率為99.3%;同期現場發放《教師基本信息調查問卷》76份,回收率為100%。班級學習環境測評由接受過ECERS-3工具培訓的專業人員進行現場測評,每次評估采取非參與式觀察方式,至少持續3個小時。

同時,為追蹤考察兒童在園期間的發展變化,研究于每年秋季學期對兩個年齡組的兒童進行測評,在時間安排上盡量保證同一批兒童前后受測時間段一致。研究招募高校心理學、學前教育學等相關專業研究生為測評員,經過集中培訓、現場演練、實地試測等環節考核合格后開展正式測評。園所通常提供相對獨立安靜的活動室,由測評員按照評量表要求,以游戲的形式一對一展開,主試不進行誘導性提問,即時記錄兒童回答與反應,時間為30~45分鐘。

(四)數據處理

本研究采用追蹤設計,小班兒童追蹤其2016、2017、2018三年發展,中班兒童追蹤其2016、2017兩年發展。考慮到幼兒園教育影響的穩定性并基于統計要求,本研究選取了小班組兒童發展到中、大班兩年(2017、2018年)得分,中班組兒童中、大班兩年(2016、2017年)得分,⑨將“后一年與前一年得分的差值”(可能為正、負或0)的增值視為因變量,并將前一年得分作為兒童起始水平,列入第一層自變量;同時根據增值建模思路逐步引入第一、二層自變量以建立4個模型,并采用HLM 7.0軟件分析。

模型1:以兒童4個領域發展增值為因變量,建立第一水平(個體層面)和第二水平(班級層面)不含任何自變量的零模型。該模型旨在將兒童發展增值的變異大小分為個體和班級兩個層面,作為與其后各個模型對比的基礎。

模型2:在模型1的第一水平上加入前一年兒童各領域得分,建立基礎增值模型。該模型主要考察兒童起始發展水平對各領域發展增值的影響幅度。這時并未加入任何層面的自變量,因此也被視為考量“基礎增值”。

模型3:在模型2的第一水平上加入個體和家庭層面自變量,建立隨機系數模型,旨在探討“性別(GENDER)、年齡(AGE)、家庭社會經濟地位(SES)、家庭學習環境(HLE)”對兒童各領域發展增值大小和增值幅度的影響。

模型4:在模型3的第二水平上加入班級質量自變量,建立完整模型,旨在探討控制了第一水平個體和家庭變量影響的前提下,班級質量對兒童各領域發展凈增值的大小與幅度。這里加入的班級層面變量包括4個結構性變量“教師學歷(EDU)、教師教齡組合(TAGE)、培訓支持度(TRA)、教研支持度(TR)”和6個過程性變量“空間與設施(SF)、個人護理常規(PCR)、語言與早期閱讀(LL)、學習活動(LA)、互動(I)、一日活動結構(PS)”。

三、研究結果與分析

(一)因變量與各層次自變量數據描述

就因變量而言,配對樣本t檢驗顯示兒童在4個領域的前后兩年得分存在極其顯著的差異,t值分別為-30.385、-14.829、-26.473和-9.462,雙側檢驗P值均為0.000,表明兒童前后兩年有顯著變化,因此將“各領域發展增值(某領域后一年與前一年得分的差值)”作為因變量有意義。就自變量而言,表2呈現了兩層自變量的基本情況,其中CD1、SED1、LEL1、ATL1是兩個年齡組中班時的發展水平,也是該增值模型的“起始水平”。

(二)模型1數據分析結果

模型1是第一、第二水平不含任何自變量的零模型,旨在將兒童各領域兩年發展增值的變異劃分為個體(r)和班級(u0)層面兩個部分。表3呈現了本研究所重點關注的班級層面所能解釋的增值變異情況。

從表3可見,在兒童各領域發展增值的變異中,班級層面所能解釋的變異量(u0)均達到極其顯著的水平,說明將班級層面變異值從總變異值中區分出來是有價值的。根據“班級層面變異占總變異的比例”(ICC,Intra-class Correlation)大小來看,學習品質發展增值的變異中班級層面解釋力最大,為34.9%,社會性情感增值的變異中班級層面解釋力最小,為14.7%。

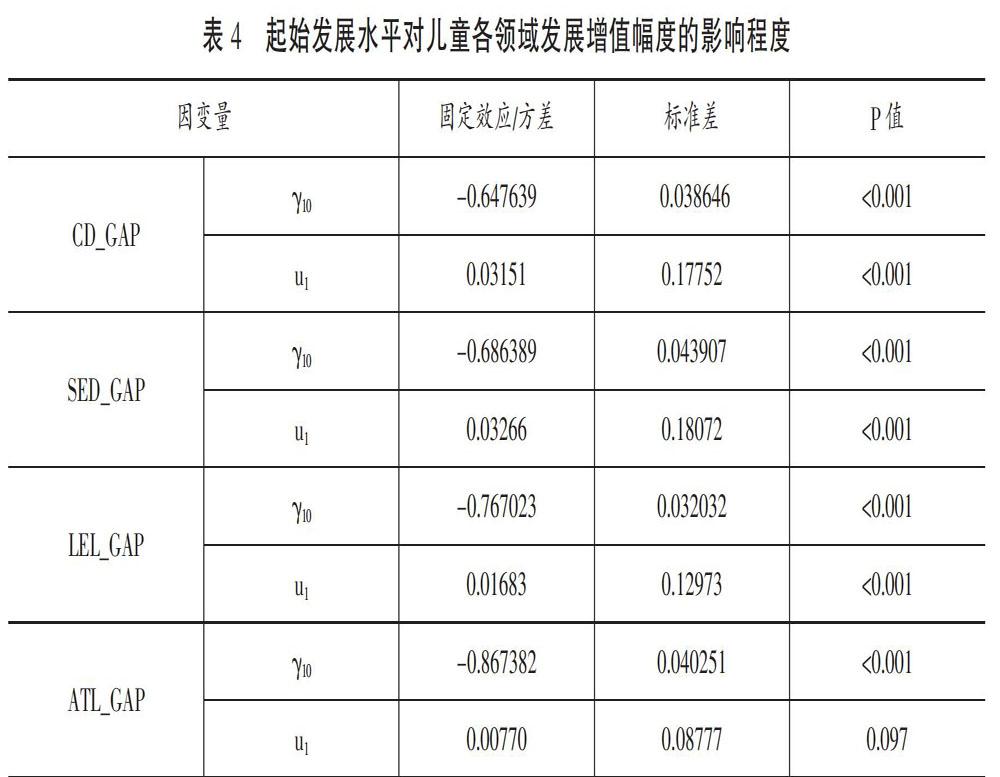

(三)模型2數據分析結果

模型2在模型1基礎上,將兒童第一年各領域得分加入模型第一層,旨在考察起始水平對增值幅度的影響程度,建立基礎增值模型。在這一模型中,本研究重點考察的是各領域起始水平(如CD1)對該領域發展增值的影響程度(如CD1的斜率β1)在班級層面的分解情況,其中γ10表示起始水平對發展增值幅度影響的大小,u1反映了這種影響是否存在班級間的差異。

從表4可見,兒童各領域的起始水平對發展增值的變異均存在極其顯著的負向影響(γ10),即起始水平高的增值幅度低,起始水平低的增值幅度高。具體而言,兒童起始水平每提升1分,其對認知、社會性情感、語言與早期閱讀以及學習品質發展增值幅度的影響就分別降低0.648、0.686、0.767和0.867個標準差,且這種影響在前三個領域均呈現出極其顯著的班級間差異(u1,P<0.001),學習品質領域未發現這種差異(u1,P=0.097>0.05)。基礎增值模型的貢獻在于表明了兒童起始發展水平對增值變異的變化幅度存在顯著影響,接下來模型3將重點考察第一個研究問題,即個體層面變量對這種影響的解釋力,并以此作為探討班級層面質量影響的基礎。

(四)模型3數據分析結果

模型3在第一水平上加入個體人口學變量“性別(GENDER)、年齡(AGE)”,以及家庭背景變量“家庭社會經濟水平(SES)、家庭學習環境(HLE)”,以考察個體水平的關鍵變量對兒童各領域增值影響幅度的大小(γ20,γ30,γ50,γ60),并判斷這種影響是否存在班級間差異。

研究發現,個體人口學變量對3個領域的增值幅度有顯著影響。其中,在社會性情感發展領域中,女孩的增值幅度顯著大于男孩,γ20=0.490769,P=0.020<0.05,還存在顯著的班級間差異,u2=0.32924,P=0.005<0.01;性別在增值幅度上的差異還體現在語言與早期閱讀領域,同樣,女孩的增值幅度極其顯著地大于男孩,γ20=0.625444,P<0.001。此外,學習品質的增值幅度體現出了年齡上的顯著差異,年齡每提升1個標準差,學習品質的增值幅度也將提升0.067分。

家庭背景變量對兩個領域的增值幅度有顯著影響。其中,家庭社會經濟地位對認知增值幅度有正向作用,每增加1個標準差,認知增值將提升0.448分,且存在顯著的班級間差異,u5=0.61805,P=0.005<0.01。家庭學習環境對認知和社會性情感兩個領域的增值幅度有顯著影響,每增加1個標準差,分別提升0.054分和0.052分,均未發現這一影響在班級間的顯著差異。

(五)模型4數據分析結果

模型3考察的是控制(剝離)了發展增值中個體層面變量所影響的部分;在此基礎上,模型4在第二層加入班級層面的6個過程性變量和4個結構性變量,考察其對控制了個體層面變量后兒童各領域發展增值的影響,這一“凈增值”是本研究的重點。第二層變量主要加在各領域發展增值的總平均值(截距項β0)上,以考察其對各領域發展增值影響的大小(γ02-γ012);第二層變量還將加在起始水平對發展增值影響幅度(斜率項β4)上,以考察“起始水平對發展增值的影響幅度”是否受到第二層變量的影響(γ41-γ49,γ410-γ412)。此外,本研究還將模型4中加入第二層班級變量后的發展增值平均值(γ00)與模型1和模型3進行比較,以進一步探討班級質量所能解釋的兒童發展增值變異。

1. 結構性質量變量對兒童各領域發展增值的顯著影響。

研究發現教研支持度(TR)和學歷組合(TAGE)這兩個結構性變量對兒童各領域發展的影響有顯著性。教研支持度對語言與早期閱讀領域的發展增值影響顯著,γ08=0.240358,P=0.036<0.05,即教研支持度增加1個標準差,兒童語言與早期閱讀的發展增值增加0.240分。同時,教研支持度還對“起始水平對兒童語言與早期閱讀發展增值的影響幅度”有顯著作用,γ48=-0.061001,P=0.003<0.01。簡單地說,當兒童語言與早期閱讀發展起始水平高時,教研支持度對其發展增值的影響小(LEL1取1個標準差,影響程度為0.179),反之影響程度則大(LEL1取-1個標準差,影響程度為0.301),說明教研支持度對語言與早期閱讀起始水平低的兒童影響更大。

相較于“熟手及其以下組合”(即新手-新手、新手-熟手搭配)而言,“新手-成熟”組合(即師徒制組合)對兒童語言與早期閱讀、學習品質兩個領域的發展增值具有顯著影響,影響程度γ010分別為0.597924(P=0.033<0.05)和1.562090(P=0.024<0.05)。而這一顯著影響在其他組合類型中未發現。

2. 過程性質量變量對兒童各領域發展增值的顯著影響。

在ECERS-3所測評的6項班級過程性變量中,研究發現三項“互動(I)、語言與早期閱讀環境質量(LL)、個人護理常規(PCR)”對本研究中的兒童有顯著影響。

互動質量對兒童認知發展增值的影響幅度非常顯著,γ06=0.362913,P=0.004<0.01,互動質量增加1個標準差,兒童認知發展增值將增加0.363分。同時,互動質量還會顯著影響“起始水平對兒童學習品質發展增值的影響幅度”,γ45=0.080686,P=0.013<0.05。換句話說,當兒童學習品質的起始水平高時,互動質量對其發展增值的影響大(ATL1取1個標準差時,影響程度為0.192),反之影響程度則小(ATL1取-1個標準差時,影響程度為0.034),說明互動質量對學習品質起始水平高的兒童影響更大。

語言與早期閱讀環境質量對“起始水平對兒童認知發展增值的影響幅度”有著極其顯著的影響,γ43=-0.127980,P<0.001,說明當兒童認知發展的起始水平高時,語言與環境質量對其發展增值的影響小(CD1取1個標準差時,影響程度為0.268),反之影響程度則大(CD1取-1個標準差時,影響程度為0.468),說明語言與早期閱讀質量對認知起始水平低的兒童有更大影響。

個人護理常規質量對兒童社會性情感發展增值的影響非常顯著,γ02=0.364607,P=0.006<0.01,即個人護理常規質量增加1個標準差,兒童社會性情感發展增值將增加0.365分。同時,個人護理常規質量還對“起始水平對兒童學習品質發展增值的影響幅度”有著顯著影響,γ42=-0.094936,P=0.016<0.05。換句話說,當兒童學習品質的起始水平高時,個人護理常規質量對其發展增值的影響小(ATL1取1個標準差時,影響程度為0.610),反之影響程度則大(ATL1取-1個標準差時,影響程度為0.736),說明個人護理常規質量對兒童學習品質起始水平低的兒童有更大影響。

綜上所述,增值模型通過分層、逐步添加自變量的方式,將個體層面和班級層面對兒童各領域發展增值的影響區分開來,具有重要意義。隨著加入自變量的增多,模型1增值的原始變異(u0)被解釋的部分也逐步增多、自身則逐步減小。兩層自變量對兒童四個領域增值變異的解釋率(模型4與模型1比較)為46.3%、71.5%、92.3%和75.4%,其中第二層面班級質量變量所解釋的凈變異量(模型4與模型3比較)分別為43.6%、37.9%、58.3%和11.4%。

四、討論

(一)家庭社會經濟地位和學習環境對兒童認知和社會性情感領域的增值幅度有顯著的積極影響

家庭社會經濟地位和家庭學習環境是“學前教育對兒童發展影響”的研究中被廣泛采用的家庭層面控制變量。[62]動態理論模型(Dynamic theoretical model)指出,父母在兒童早期的經濟和教育投入對其認知和非認知發展具有積極而又持久的影響。[63]父母較高的受教育程度、穩定的職業及收入來源(家庭社會經濟地位)使得這種投入成為可能,同時家庭教育資源和親子活動(家庭學習環境)使得這種投入能及時轉化為對兒童發展有益的影響。本研究發現這種影響對認知和社會性情感領域的增值幅度更為顯著,這一方面是因為在有效的親子互動中,父母所發起的具有挑戰性的活動、積極回應兒童的問題、和藹的態度等會對兒童認知發展產生積極影響,這一點與布拉德利等人的研究結果相一致;[64]同時這一交往又能激發兒童的學習動機,促進學習能力進一步提升,并讓父母獲得更多激勵,從而形成一個積極反饋循環,這一發現也印證了英國學前教育有效性項目(EPPE)的研究結果。[65]但家庭學習環境質量與兒童社會性情感發展的關系更復雜,有研究指出積極效應通常出現在8~9歲之后,[66]本研究所發現的顯著增值效應仍需進一步跟進。

(二)師徒制教師組合、有效的教研支持是對兒童語言和學習品質增值發展有顯著影響的結構性因素

高質量的教師隊伍是高質量學前教育的核心,本研究發現了教齡組合和教研支持這兩個結構性變量對兒童發展增值的影響。

兒童在班級中所接受的成人影響,絕不僅限于一位主班教師,而是所有與其互動的成人。基于教師隊伍建設和發展的考慮,園長通常會在一個班級搭配不同教齡長度、不同經驗水平的教師。已有研究發現水平越高的教師對兒童發展的短期和長期影響更大,[67]本研究呼應了這一觀點,并從教齡組合的類型對該影響進行了細分,發現“成熟-新手”搭配的“師徒組合”對兒童語言和學習品質的增值有顯著影響。結合ECERS-3的班級評估,研究發現教齡長的教師更善于在日常生活中有意識地拓展兒童的新詞匯、提出更具挑戰性的問題、做出更有支持性的回應,更能有效把握尋常時刻中培養兒童學習品質的契機;且由于搭班教師之間是師徒關系,因此有更多機會進行更充分的交流,這些很可能成為師徒制組合對兒童語言和學習品質增值有顯著影響的重要原因。當然,具體形成機制還需在此基礎上進行更加深入的質性研究。

此外,研究還發現教師對教研支持度的自我評價不僅對兒童語言增值的大小影響顯著,還對起始語言水平較低兒童的增值有更大的促進作用。這一發現從兒童發展的角度提供了具有中國特色園本教研制度有效性的證據,也與有效教學理論所指出的“教師在繼續教育中獲得的持續專業支持能有效預測學生的學習成就”相一致。[68]研究下一步仍需有目的地探索“園本教研的哪些方面、通過何種方式對語言發展水平較低兒童產生顯著影響”的機制,以進一步深化量化研究的結果。

(三)互動質量、語言與早期閱讀環境質量以及個人護理常規是對兒童不同領域增值有顯著影響的過程性因素

互動、語言與早期閱讀以及個人護理常規是本研究發現的有效過程性質量指標。其中,互動質量不僅包括師幼互動、幼幼互動,還包括教師所進行的個別化指導及班級紀律的養成。高質量的互動通常表現為師幼、幼幼在日常生活中經常、持續而又溫暖的對話與行為,以及教師有目的的觀察、善于發現和利用一切教育契機給予兒童清晰而有效的支持,這一結果與皮安塔(Pianta)等人的研究一致,其研究同樣發現了互動對兒童認知和非認知領域發展的積極影響。[69]本研究還發現了互動對兒童學習品質的累加效應,但其形成機制還有待進一步探討。

語言與早期閱讀環境質量主要考察教師“幫助兒童拓展詞匯、鼓勵兒童使用語言、與兒童一起讀書、鼓勵兒童使用書籍以及熟悉書面語”等主要方面。班級評估發現,有經驗的教師能非常有意識地做到以上方面,詞匯的拓展豐富了概念體系,具有認知挑戰性的問題促進了思維發展,而大量的閱讀和運用書籍解決問題在支持兒童深度學習與思考等方面發揮了重要作用,這一點與新澤西州阿博特學前教育有效性項目的發現一致,[70]這些很可能是本研究所發現的語言與早期閱讀環境質量對兒童認知增值產生顯著影響的重要原因。

此外,研究還發現個人護理常規對兒童社會性情感以及學習品質這兩項非認知領域的發展增值大小和幅度有顯著影響。個人護理常規重點考察了“餐點、如廁、健康習慣和安全行為”等主要方面,不僅包括環境創設和材料提供,也包括各環節中教師的觀察與指導。班級評估發現個人護理常規得分高的班級教師對兒童的非言語行為更敏感,能敏銳識別兒童情緒、行為變化并進行及時調整(如穿脫衣服、及時判斷情緒并預測行為等),這很可能成為該變量促進兒童社會性情感發展的原因之一。同時,班級評估還發現,個人護理常規質量較高的班級教師更注重在一日生活中養成并鞏固規則意識、自主性、自律性等學習品質,尤其是中、大班階段教師更會特別關注此方面表現稍弱的兒童,加以重點培養,這可能成為該變量對學習品質起始水平低的兒童影響更大的原因之一。但該影響產生的機制和原因仍有待進一步的質性研究共同推進。

綜上所述,本研究基于增值評估模型探討個體和班級層面變量對兒童各領域增值發展的影響,發現了一些有價值的結論,同時也存在一些局限。一是在樣本選擇上,研究選擇了上海不同區劃和等級的幼兒園,但該地區兒童發展總體處于較高水平,因此仍需開展更大范圍的研究。二是在班級質量上,本研究所發現的重要因素對兒童發展增值的影響揭示了本樣本的情況,但并不代表其他質量因素如“教師學歷、學習活動、一日活動結構”等不重要。更為重要的是,本研究采用的量化研究范式重在發現變量之間的因果關系,而各變量在具體情境中如何對兒童不同領域發展產生作用的機制和促進方案,則需要在改進科學的框架下,結合更多質性研究深化推進。[71]

五、建議

(一)以家庭教育為基礎,充分發揮家庭教育資源和學習環境的重要作用,有針對性地開展家園合作以促進兒童全面發展

研究發現家庭背景和家庭教育對兒童發展的基礎作用,一方面,它構筑了兒童發展的重要起點,另一方面,它是高質量學前教育作用于兒童發展的催化劑。基于本研究結果,從家庭方面看,建議家長加大對兒童的家庭教育投入,這種教育投入不僅應體現在豐富和充實教育資源上,更應體現在親子互動的時間、頻率和效果上,如“給孩子講故事、教孩子認字或認數、教孩子詩歌或童謠、和孩子進行藝術活動、和孩子玩數數游戲、和孩子一起玩玩具、和孩子一起運動或鍛煉”等,還可拓展更大范圍的親子活動,如去圖書館、在社區進行日常交往活動等。從園所方面來看,建議園所進一步發揮家長學校、家委會等多種制度的作用,引導家長確立正確的教育觀,注重兒童認知與非認知領域的全面發展而非有所偏頗;有針對性地提供基于兒童年齡特點與學習方式的親子溝通、親子游戲等方面的指導,協助家長將家庭教育的作用最大化。

(二)以過程性質量為核心,營造溫暖、輕松、持續支持的互動與學習環境,注重在一日生活中培養兒童各方面的品質

基于本研究發現,建議園所從以下方面進一步提升過程性質量。其一,真正確立以兒童發展為本的質量觀,構建以園所自評為內驅力、以園所他評為推動力的良性質量評估機制,將教師的時間、精力和心力真正投入一日生活的尋常時刻中以觀察兒童、捕捉教育契機、給予有效支持;將園所管理的重心真正聚焦到自我核查,發現問題并不斷改進,而不是在準備數節“表演課”或應付檢查中占據大量與兒童共處的時間、消耗與兒童共同成長的熱情。本研究發現日常生活環節的個人護理常規對兒童社會性情感發展及學習品質增值的影響顯著,這正是建議園所轉移評估重心的重要證據。

其二,在樹立正確評估價值觀的基礎上,建議園所著力于構建溫暖、輕松、持續支持的互動與學習環境。為此,一方面園所應著力構建民主和諧、相互尊重和理解的組織氛圍,通過改革班級制度和評價制度等適當縮減環節設置、增加環節時長,為教師“松綁”,使其能真正沉浸到日常教學中建立與兒童穩定而持久的關系;另一方面還應加強教師隊伍專業化建設,使其不僅能與兒童建立起良好的關系,還能了解何時互動、互動什么、如何互動,經常反思何時支持、如何支持、支持效果如何等關鍵問題,以促進兒童發展。

(三)以結構性質量為保障,發揮師徒制的教師組合優勢,構建持續有效的教研制度提升教師質量、促進兒童發展

本研究聚焦教師的資質與經驗,發現師徒制的教師組合對兒童增值作用顯著,這也是幼兒園經常采用的一種兼具帶教性質的師資配置方式。建議園所通過加強制度建設以充分發揮師徒制的雙向優勢,這既有利于成熟教師將實踐經驗及時而有效地轉化為新手教師成長的助力,也能充分發揮新手教師的獨特優勢,如對領域前沿知識的掌握、較高的職業熱情與投入等,互助共贏。同時,本研究還發現了教研支持度對兒童發展的促進作用。建議園所進一步重視園本教研制度建設,充分吸納并鼓勵多方人員參與,從園本、班本問題出發形成一個共同參與、相互學習、自由民主、互惠共存的學習共同體,可持續地促進兒童各領域有效發展。[72]

注釋:

①社會科學樣本的取樣很難做到完全簡單隨機抽樣,數據往往在某個程度上相關,如從多個學校中抽取部分學校、從所抽取的學校中抽取部分班級。這種抽樣方式包含了背景性變量,如同一所學校或班級在某些方面會有同樣影響,由此會違反傳統回歸模型要求樣本殘差獨立的特性,從而造成統計偏差。

②“個體層面”是與個體直接相關的層次,通常包括個體人口學特征和家庭背景等,被稱為“第一水平”;“總體層面”根據研究目的的不同可以分為第二、第三水平等,在教育學中通常分別對應班級、學校、學區等從微觀到中觀,再到宏觀的層次。

③人口學變量中未考察種族/民族,是由于研究所選樣本中不存在多種族/民族的情況。

④樣本班級中師幼比均符合國家規定,未對研究結果產生重要影響,因此未進入最終模型。

⑤過程性變量主要依據國際通行的ECERS評量表的主要維度選擇。

⑥上海城區覆蓋面廣大,且本研究不致力于探討城鄉差距,因此將時間和精力置于中心城區至半中心城區半郊區范圍內取樣,反映的是該部分地區兒童發展和園所發展情況。

⑦核心區和中間區的劃分是本研究的劃定,核心區是中心城區中更靠近城市核心的區域,中間區是中心城區中與“半中心城區半郊區”銜接的區域。

⑧該量表的“認知發展”包括“時間和空間、數量概念、數字知識、運算、分類、排序”等子項目,與本研究考察兒童數學發展水平的目標一致。

⑨由于兩個年齡段計入統計模型的數據批次不同,為避免因此產生的誤差,模型在第一層加入“年齡批次”(cohort)作為控制變量,小班組和中班組數據分別以0、1計分計入。

參考文獻:

[1]UNESCO.Education for all global monitoring report 2007: strong foundations:early childhood care and education[M]. Paris:UNESCO Publishing,2006:20-23.

[2]UNIESCO.Education 2030 Incheon declaration and framework for action[EB/OL].(2015-12-11) [2020-06-20]. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf.

[3]OECD. Early learning and child well-being: a study of five-year-olds in England, Estonia, and the United States[EB/OL].(2020-03-19) [2020-06-26]. http://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-study/early-learning-and-child-well-being-3990407f-en.htm.

[4]BELSKY J, VANDELL D, BURCHINAL M, et al. Are there long-term effects of early child care?[J]. Child Development,2007,78(2):681-701.

[5]BELFIELD C, NORES M, BARNETT W S, et al. Updating the benefit-cost analysis of the High/ Scope Perry Preschool Program through age 40[J]. Educational Evaluation and Policy Analysis,2005,27(3):245-262.

[6]CAMPBELL F A, PUNGELLO E P, MILLER-JOHNSON S, et al. The development of cognitive and academic abilities: growth curves from an early childhood educational experiment[J]. Developmental Psychology,2001,37(2):231-242.

[7]BURCHINAL M, VANDERGRIFT N, PIANTA R, et al. Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs[J]. Early Childhood Research Quarterly,2009,25(2):166-176.

[8]VANDELL D L, BELSKY J, BURCHINAL M, et al. Do effects of early child care extend to age 15 years?[J]. Child Development,2010,81(3):737-756.

[9][17][32][55]NORES M, BARNETT W S. Benefits of early childhood interventions across the world: (Under) investing in the very young[J]. Economics of Education Review,2010,29(2):271-282.

[10]PEISNER-FEINBERG E S, BURCHINAL M R. Relations between pre-school childrens child care experiences and concurrent development: the cost, quality and outcomes study[J]. Merrill-Palmer

Quarterly,1997,43(3):451-477.

[11]NICHD Early Child Care Research Network. Child care and child development: Results from the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development[M]. New York:The Guilford Press,2005:12.

[12]NICHD Early Child Care Research Network. The relation of child care to cognitive and language development[J]. Child Development,2005,71(4):960-980.

[13]NICHD Early Child Care Research Network. Child care effect sizes for the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development[J]. American Psychologist,2006,61(2):99-116.

[14]BURCHINAL M, KAINZ K, CAI Y. How well do our measures of quality predict child outcomes? A meta-analysis and coordinated analysis of data from large-scale studies of early childhood settings[C]// ZASLOW M. Quality measurement in early childhood settings. Baltimore, MD: Brooks,2011:11-31.

[15]BARNETT W S, JUNG K, YOUN M J, et al. Abbott Preschool Program Longitudinal Effects Study: fifth grade follow-up[EB/OL]. (2013-03-20) [2020-07-09]. National Institute for Early Education Research, http://nieer.org/wp-content/uploads/2013/11/APPLES205th20Grade.pdf.

[16]HECKMAN J J, MOON S H, PINTO R, et al. The rate of return to the High/Scope Perry Preschool Program[J]. Journal of Public Economics,2010,94(1-2):114-128.

[18]SAUNDERS L. A brief history of educational “value added”: How did we get to where we are?[J]. An International Journal of Research, Policy and Practice,1999,10(2):233-256.

[19]TEKWE C D, CARTER R L, MACX ALGINA J. An empirical comparison of statistical models for value-added assessment of school performance[J]. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 2004,29(1):11-36.

[20]任春榮.增值測量法:公平利用考試成績評價學校效能的科學途徑[J].中國考試,2007(04):12-16.

[21]辛濤,張文靜,李雪燕.增值性評價的回顧與前瞻[J].中國教育學刊,2009(04):40-43.

[22]溫福星.階層線性模型的原理與應用[M].北京:中國輕工業出版社,2009:50.

[23]THOMAS S, PENG W J, GRAY J. Modeling patterns of improvement over time: value-added trends in English secondary school performance across ten cohorts[J]. Oxford Review of Education,2007,33(3):261-295.

[24]KELLY S, MONCZUNSKI L. Overcoming the volatility in school-level gain scores: a new approach to identifying value added with cross-sectional data[J]. Educational Researcher,2007,36(5):279-287.

[25]辛濤,姜宇,劉文玲.中高考數據鏈接:對學校進行增值性評價:以某市40所高中2132名學生中高考數據的實證分析為例[J].中小學管理,2012(6):4-7.

[26]劉焱,趙軍海,張麗.學前一年教育效能的增值評價研究[J].教育學報,2013(06):56-65.

[27]LI K J, PAN Y, HU B Y, et al. Early childhood education quality and child outcomes in China: evidence from Zhejiang province[J]. Early Childhood Research Quarterly,2016,36(3):427-438.

[28][29]BRONFENBRENNER U, MORRIS P A. The ecology of developmental processes[C]//DAMON W, LERNER R M. Handbook of child psychology, Vol. 1: Theoretical models of human development. New York: John Wiley and Sons,1998:993-1023.

[30]ANDERSON M. Multiple inference and gender differences in the effects of early intervention: a reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool, and Early Training Projects[J]. Journal of the American Statistical Association,2008,103(484):1481-1495.

[31]VOTRUBA-DRZAL E, COLEY R L, CHASE-LANSDALE P L. Child care and low-income childrens development: direct and moderated effects[J]. Child Development,2004,75(1):296-312.

[33][34]MAGNUSON K A, RUHM C, WALDFOGEL J. Does prekindergarten improve school preparation and performance?[J]. Economics of Education Review,2007,26(1):33-51.

[35]PEISNER-FEINBERG E S, BURCHINAL M R, CLIFFORD R M, et al. The relation of preschool child-care quality to childrens cognitive and social developmental trajectories through second grade[J]. Child Development,2001,72(5):1534-1553.

[36]DEARING E, MCCARTNEY K, TAYLOR B. Does higher quality early child care promote low-income childrens math and reading achievement in middle childhood?[J]. Child Development,2009,80(5):1329-1349.

[37][63][66]CUNHA F, HECKMAN J J. Formulating, identifying and estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation[J]. Journal of Human Resources,2008,43(4):73-82.

[38][65]西爾瓦,梅爾休伊什,薩蒙茲,等.學前教育的價值:關于學前教育有效性的追蹤研究[M]. 余珍有,易進,譯.北京:教育科學出版社,2011:60-66.

[39]KEYS T D, FARKAS G, BURCHINAL M R, et al. Preschool center quality and school readiness: quality effects and variation by demographic and child characteristics[J]. Child Development,2013,84(4):1171-1190.

[40]PHILLIPS D, MEKOS D, SCARR S, et al. ABBOTT-SHIM M. Within and beyond the classroom door: assessing quality in child care centers[J]. Early Childhood Research Quarterly,2001,15(4):475-496.

[41][45]ESPINOSA L M. High-quality preschool: what we need it and what it looks like[EB/OL]. (2016-08-01)[2020-06-05]. http://nieer.org/wp-content/uploads/2016/08/1-1.pdf.

[42]FREDE E C. The role of program quality in producing early childhood program benefits[J]. The Future of Children,1995,5(3):115-131.

[43]PHILLIPS D A, HOWES C, WHITEBOOK M. The Social policy context of child care effect on quality[J]. American Journal of Community Psychology,1992,20(1):25-51.

[44]ARNETT J. Caregivers in daycare centers: Does training matter?[J]. Journal of Applied Developmental Psychology,1989,10(4):541-552.

[46]FREDE E C, JUNG K, BARNETT W S, et al. The Abbott Preschool Program Longitudinal Effects Study(APPLES) Interim Report[EB/OL].(2007-06-01)[2020-04-05]. http://nieer.org/policy-issue/the-abbott-preschool-program-longitudinal-effects-study-apples.

[47][69]PIANTA R C, BURCHINAL M, BARNETT E S, et al. Preschool in the United States: what we know, what we need to know, and implications for policy and research[J]. Psychological Science in the Public Interest,2009,10(2):49-88.

[48]BAUMERT J, KUNTER M, BLUM W, et al. Teachers mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress[J]. American Educational Research Journal,2010,47(1):133-180.

[49]REYES M R, BRACKETT M A, RIVERS S E, et al. Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement[J]. Journal of Educational Psychology,2012,104(3):700-712.

[50][61]HARMS T, CLIFFORD R M, CRYER D. Early childhood environment rating scale, third edition[M]. New York: Teachers College Press,2015:13-83,2-4.

[51]PIANTA R C, DOWNER J. Classroom assessment scorning system[EB/OL].(2014-12-14)[2020-08-22]. https://curry.virginia.edu/c lassroom-assessment-scoring-system.

[52]DANIELSON C. Enhancing professional practice: a framework for teaching(2nd edition)[M]. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development,2007:43-108.

[53]SAMEROFF A J, CHANDLER M J. Reproductive risk and the continuum of caretaker casualty [C]//HOROWITZ F D. Review of child development research(Vol. 4). Chicago:University of Chicago Press,1975:187-244.

[54]CUNHA F, HECKMAN J, LOCHNER L, et al. Interpreting the evidence of life cycle skill formation[C]//HANUSHEK F, WELCH F. Handbook of the economics of education. North Holland, Amsterdam:Elsevier,2006:697-812.

[56]上海市地方志辦公室.行政區劃[EB/OL].(2015-12-31)[2020-08-22]. http://www.shtong.gov.cn/dfz_web/DFZ/Info?idnode=196580&tableName=userobject1a&id=298022.

[57]上海市教育委員會.上海市教育事業統計資料匯編(2015年度)[EB/OL].(2016-05-27) [2020-08-23]. http://edu.sh.gov.cn/xxgk_ghjh_jysytj_13/20200514/0015-gw_303142016003.html.

[58][59]RAO N, SUN J, NG M, et al. Validation, finalization and adoption of the East Asia-Pacific Early Child Development Scales (EAP-ECDS)[M]. UNICEF, East and Pacific Regional Office,2014:23,79.

[60]凱茨.與幼兒園教師對話:邁向專業成長之路[M].廖鳳瑞,譯.南京:南京師范大學出版社,2004:206-212.

[62]BERLINSKI S, GALIANI S, MANACORDA M. Giving children a better start: preschool attendance and school-age profiles[J]. Journal of Public Economics,2008,92(5-6):1416-1440.

[64]BRADLEY R H, CORWYN R F. Socioeconomic status and child development[J]. Annual Review of Psychology,2002,53(1):371-399.

[67]DARLING-HAMMOND L, BERRY B, THORESON A. Does teacher certification matter? Evaluating the evidence[J]. Educational Evaluation and Policy Analysis,2001,23(1):57-77.

[68]GROSSMAN P, LOEB S, COHEN J, et al. Measure for measure: the relationship between measures of instructional practice in middle school English language arts and teachers value-added[J]. American Journal of Education,2013,119(5-6):445-470.

[70]FREDE E C, AUSTIN A B, LINDAUER S K. The relationship of specific developmentally appropriate teaching practices of childrens skill in first grade[J]. Advances in Early Education and Child Care,1993,5:95-111.

[71]LEWIS C.What is improvement science? Do we need it in education?[J]. Educational Researcher,2015,44(1):54-61.

[72]虞永平.幼兒園教研需要革命性轉身[N].中國教育報,2017-11-05 (3).