豬場污水微藻處理方法在華東地區的試驗

姜紅菊 李步社 韓雪峻 張和軍 宋團偉 陳志祥 張剛

摘? 要:本試驗旨在探索用微藻資源化模式進行豬場污水處理。試驗在華東地區一家種豬場進行,通過污水收集、藻種篩選及培養、微藻處理及收集、微藻脫水干燥及藻粉加工等工藝,驗證微藻處理豬場污水的效果。通過多次污水培養測試,室內微藻(小球藻BD09)能有效去除污水中的氨氮,對氨氮去除率保持在75%以上;在室外圓池體系實驗中,微藻對污水COD去除率為77.3%,氨氮的去除率為98.6%,總氮去除率為84.4%,同時,微藻細胞的生長最高達到6.03×107個,比起始增加了5.6倍。初步試驗結果表明,微藻資源化模式作為一種新型的處理模式,可以有效地處理豬場污水。

關鍵詞:豬場污水;微藻;資源化處理;氨氮;COD;藻粉

中圖分類號:S811.5 文獻標志碼:A 文章編號:1001-0769(2021)01-0020-06

隨著畜禽養殖業的規模化發展,高密度的畜禽養殖模式,集中、持續地產生了大量的糞污,如何科學有效地處理養殖業的糞污,成為業內面臨的焦點問題。針對畜禽糞污處理,國家高度重視并支持綠色、資源化的處理技術。2016年,國家發展和改革委員會、農業農村部、國家林業局在《關于加快發展農業循環經濟的指導意見》中指出,糞污資源化利用的重點領域和主要任務是:推進資源利用節約化,推進生產過程清潔化,推進產業鏈接循環化,推進農林廢棄物處理資源化。

對畜牧業而言,越來越嚴格的環境控制標準迫使養殖場摒棄成本高且效率低的傳統化工反應處理工藝,促使為畜牧業污染物資源化處理和綜合利用探索出一條新的技術途徑。其中,種養結合是一種較普遍的糞污資源化利用模式,尤其是對污水的利用,該模式有較大的優勢。種養結合目前常用的物質生態循環利用方式主要是種植業-養殖業-沼氣工程三結合模式。通過土地的消納,該模式解決了糞污的利用問題。但在部分經濟發達地區,如長江三角洲、珠江三角洲,因為缺乏可消納的農用土地,這種大面積、大規模的處理模式很難得到應用。另外,在這個三結合模式中,雖然能通過沼氣產生一定的能量,但需要排出二氧化碳,會影響環境;同時,該處理模式對污水中有機資源的利用并不高,很難高效解決畜牧業污水達標排放問題。

為此,探索新的處理模式,高效解決養殖業糞污,是當前一個緊迫的課題。近年來,用微藻處理養殖業糞污是一個新的發展方向。2018年,我們在華東地區一家種豬場進行了利用微藻資源化模式處理豬場污水的推廣試驗,現將前期試驗情況介紹如下。

1? 微藻處理模式的國內外研究現狀

傳統污水處理在有效降低氮和磷的含量上存在一定的局限性,微藻處理模式的發展為這一難題提供了解決思路。藻類植物種類繁多,分布廣泛,對環境的適應力較強,其利用光合作用可以把太陽能轉化為自身生物量,從而實現能源的高效利用。利用養殖污水培養藻類既可以高效去除污水中的氮和磷等污染物,還可以產生大量的藻類生物源,這些生物源可以作為飼料、肥料或燃料等用于農業生產,是污水資源化處理利用的有力手段。基于微藻的高價值產物合成改造及抗逆性能改造,也將突破藻種類型依賴馴化篩選的局限,實現按需設計的目標,大幅提升污水處理藻種的循環開發價值。

研究人員很早就注意到自然界中微藻類生物具有十分強大的吸收轉化氨氮的能力,并且開展了利用微藻處理污水的研究應用。1957年,美國的Oswald等利用微藻取代污水處理中的活性污泥,為藻類污水生物處理技術奠定了基礎。目前,多個國家開展了利用微藻凈化污水的研究與應用工作,雖然取得了不少進展,但距離大規模應用仍有較多的問題需要解決。近年來,我國相關研究人員在遼寧、山東、廣東和上海等地進行了這方面的試驗探索,目前已在藻種選育、COD去除、氨氮降解、功能性成分純化試驗等領域取得了部分進展。

2? 試驗目的

為探索建立畜牧業廢棄物微藻資源化處理體系,篩選出能夠處理高濃度畜牧業污水的微藻種類,試驗將畜禽糞污作為營養源培養微藻,通過離心分離獲得藻渣、藻液,將其加工為具有高附加值的飼料添加劑、功能性飼料蛋白源,同時,驗證該項技術在去除污水COD、氨氮等有機物方面的效果,檢驗處理后的水質能否達到相關的國家環保標準。

3? 微藻資源化處理試驗安排

3.1 試驗內容

篩選耐污微藻藻株并研究其生長特性,優化豬場污水處理工藝,建立基于沼氣-微藻為核心系統的豬場養殖污水凈化工藝和平臺;研究微藻生產提取工藝,對獲得的微藻進行多種途徑的資源化開發利用,實現豬場污水中氮、磷、銅和鋅等物質的資源循環利用,解決生豬養殖場的污水問題,達到減排、綠色及高效的目的。

試驗設定的環保相關技術指標有:處理后污水達到國家畜禽養殖業污染物排放標準;實現全年穩定運轉,日處理污水達到350 m?;每千噸有機污水回收0.6 t符合飼料原料衛生指標的干藻粉;根據污水養殖微藻的營養組 成,實現多途徑的資源化利用。

3.2 關鍵技術

用于處理畜牧業污水的馴化和優化的微藻菌種,未來或許可以解決畜牧業生產中的環保難題。與此同時,微藻可以以畜牧業污水為養料,滿足自身生長的營養需求,隨后通過生物鏈的循環利用系統回收微藻,并將其加工成具有高價值的飼料原料,回到畜牧業、水產業中繼續循環利用,提升產業的價值鏈。在試點項目中,以“微藻生態處理系統”為糞污綜合處理核心,保障畜牧糞污環境達標,使沼渣、沼液等能夠得到高附加值的應用,并通過試點不斷提高系統處理效率,以不斷提高項目的經濟效益。本試驗的關鍵技術包括:

3.2.1 藻種

構建微藻培養室和藻種保藏室,廣泛收集優勢藻種資源,利用高效的檢測技術,篩選出適合高效工業化生產、易于提取的藻種;馴化適合不同類型污染水體(規模化豬場)及當地氣候(華東地區)的藻種。

3.2.2 污水微藻處理技術

污水微藻處理技術通過研究試驗豬場豬的食物鏈,綜合環境氣候、飼養條件、飼料原料來源及營養配方、豬消化模式和效率等因素,充分了解規模化豬場污水的成分組成、影響因素,并采用有針對性、特異性的藻種,優化生產工藝。

3.2.3 微藻生產運行技術

利用微藻技術處理養殖污水,根據廢水中碳、氮和磷的含量變化等實驗室外大量生產微藻的環境影響因素,以及試驗豬場現有條件的限制(非永久性建筑的要求,需通過可拆卸移動的地上“槽膜”工藝),構建一個高效且適用于標準化管理的養藻系統(反應器),結合現有污水處理系統,研發合理的技術體系和工藝流程,構建出符合微藻污水處理的系統和生產運行技術管理方案。

3.3 微藻處理的工藝技術流程及說明

3.3.1 工藝技術

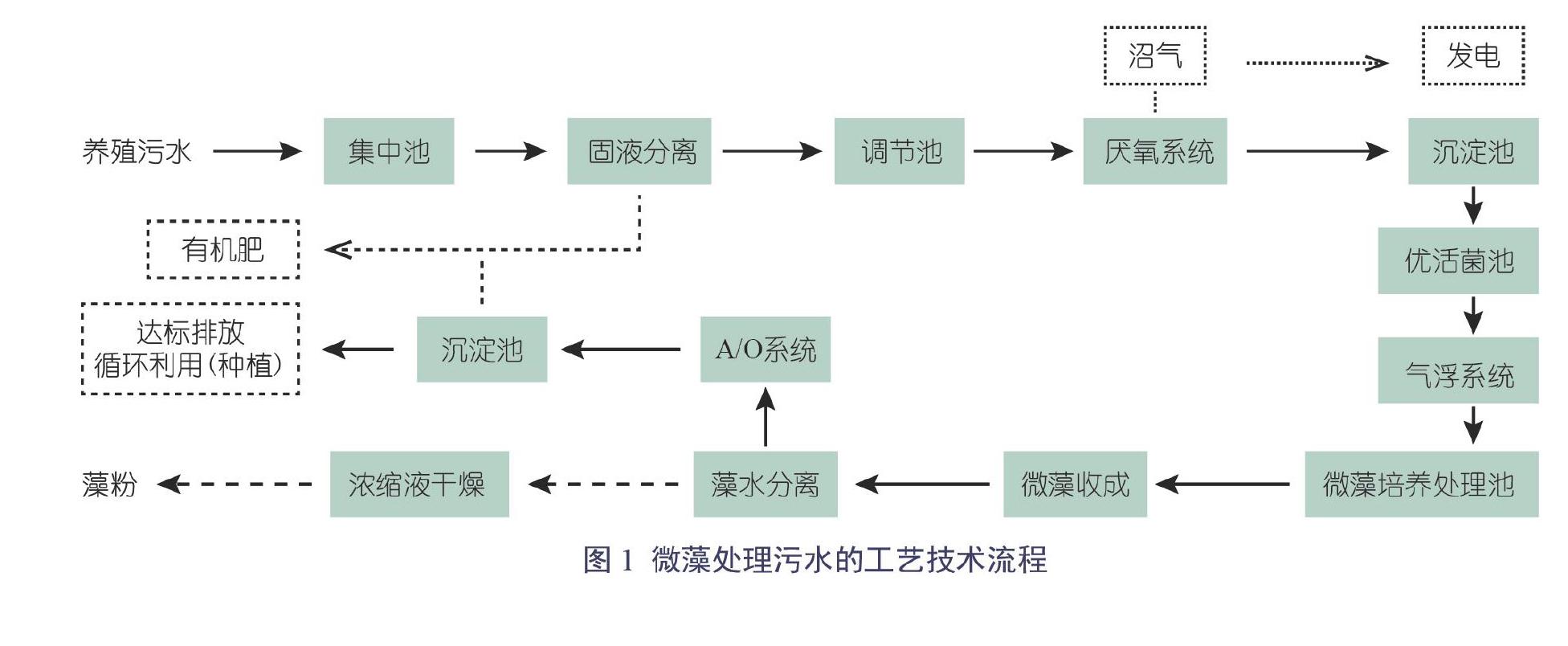

微藻處理的工藝技術流程見圖1。

3.3.2 技術流程說明

(1)微藻培養及處理

豬場養殖污水在集中池固液分離,分離出的固體用來制作有機肥,液體進行厭氧發酵。厭氧發酵產生的沼氣主要成分是甲烷(50%~65%)和二氧化碳(45%~30%),沼氣通過燃燒發電,可供養殖基地使用。厭氧發酵后的污水(沼液)經過沉淀、優活菌和高效氣浮系統前期處理后,進入微藻培養處理系統。

微藻細胞的生長繁殖可以以自營方式(光合作用)或異營方式(呼吸作用)進行,除需要一定的陽光、CO2和O2外,還離不開氮、磷等元素。污水經過前期處理(曝氣塘)后仍然富含各種營養成分,可為藻細胞的生長提供基本的養料。

按照微藻養殖系統建立的藻池,其頂棚、圍墻、地面形成一個封閉的溫室,保溫性能強,透光性高,輔以專業的攪拌和曝氣設備,可為微藻在污水環境中的生長提供良好的環境。

污水排入藻池后,微藻吸收污水中的營養物質得以生長,同時降低污水的有機負荷,從而達到處理污水和培養微藻的雙重效果。微藻利用沼液中的養料生長,可節省傳統處理方法所需的化學制劑,處理過程體現了環境友好型的特點。

(2)微藻收獲

微藻收獲包括一個或多個固液分離步驟,通過沉淀、離心或過濾獲得,隨后進行噴霧干燥或凍干干燥完成藻粉的回收。本試驗采用碟式離心機和管式分離機進行微藻脫水操作,隨后以回收干藻粉進行后續附加值產品開發。

在藻種培育環節,透過高效檢測方法廣泛收集并建立藻種資源庫,篩選出耐污水、耐寒且富含葉黃素的藻種。在收集過程中,開展避免產物氧化、增加萃取物有效成分、提高萃取速度、無毒性、不污染環境等相關方面的研究。

3.4 試驗項目

(1) 分析研究試驗豬場豬的食物鏈,綜合環境氣候、飼養條件、飼料原料來源及營養配方、豬消化模式和效率等因素。

(2) 持續采集豬場污水系統中各階段的污水,監測水質并進行不同處理,以了解規模化豬場污水的組成成分和影響因素。

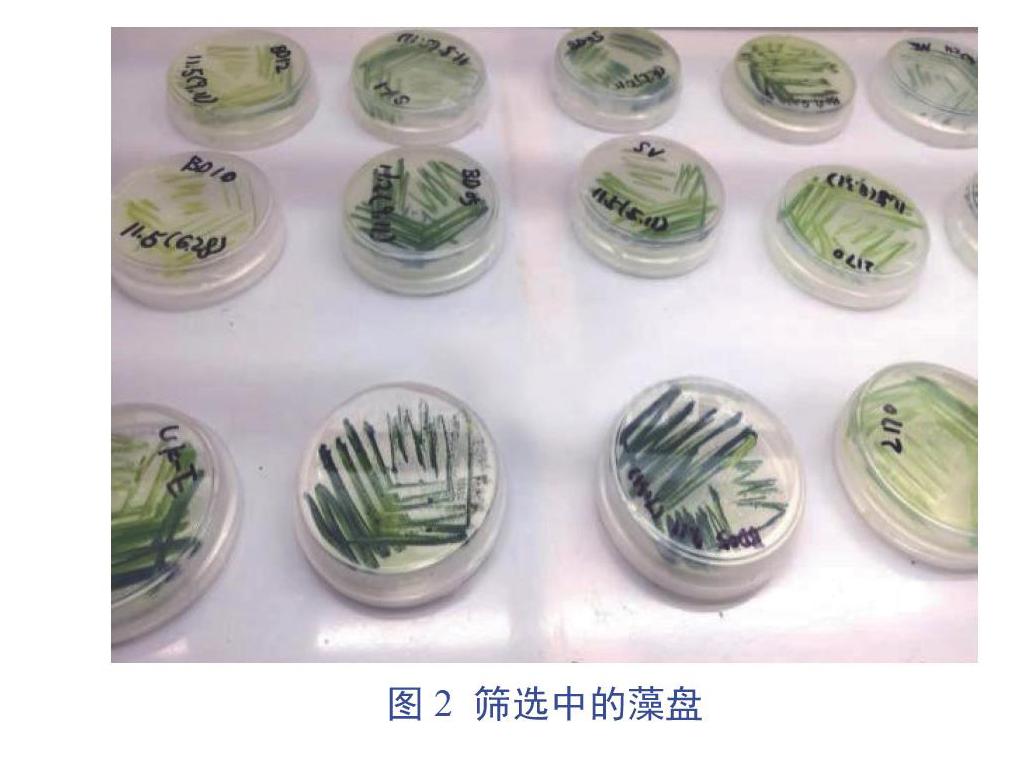

(3) 廣泛收集不同來源的優勢藻種資源,通過大量的測試和分析(圖2),從中篩選出耐污水能力更強、生命力更強、易于提取的藻種。

(4) 在實驗室內馴化適應規模化豬場污水水質及當地(華東地區)氣候的藻種(圖3)。

(5) 馴化后的藻種逐步擴大到室外光反應系統環境中進行培育測試(圖4)。

(6) 擴大到更大體積培養系統(圓池、跑道池)中進行測試。

(7) 分析不同水質、不同處理條件下微藻生長狀況和污水水質的降解狀況。

4? 結果與分析

4.1 試驗結果

(1) 試驗表明,室內藻盤-肖特瓶系統-光管-圓池的純藻培養系統能夠穩定提供藻源(圖5)。

(2) 室內多次污水培養試驗發現,微藻最適培養條件為:起養濃度0.3 g/L,起養氨氮濃度300 mg/L,CO2混和曝氣。多次污水培養測試發現,微藻(小球藻BD09)能有效去除污水中的氨氮,COD和總氮降幅相對較小。經過2~3次污水置換后,微藻對氨氮的去除率依然保持在75%以上,藻干重接近目標值。

(3) 在室外圓池體系試驗中,微藻對污水的COD去除率為77.3%(圖6),氨氮去除率為98.6%(圖7),總氮去除率為84.4%;同時,微藻細胞數最高達到6.03×107個,比起始增加了5.6倍。

4.2 分析與結論

(1) 與小球藻相比,滅毒后的微藻具有耐污、細胞易結成團塊上浮的特性,可能更利于室外深池培養及后續收成加工,但其在純培階段所需周期比小球藻略長,可能由于沒有細胞壁,其對污水中的消毒劑及抗生素更為敏感,在初期污水試驗中生長不良。

(2) 在室外圓池體系試驗中,微藻的生長和水質的降解都比跑道池體系好(圖8和圖9)。可能因為圓池池體淺(培養深度30 cm~40 cm)和光照充足,而跑道池在陽光大棚內,池體比較深,光照相對不足。

(3) 污水置換代數僅為2~3次(理論/測算目標),需要持續優化。

(4) 本試驗的時間在夏秋季,溫度較高,適合微藻生長;對冬春季低溫期微藻的生長繁殖及對豬場污水的處理效果,還需要進一步的試驗驗證。