水土保持法修訂實施十年來長江流域水土流失治理成效

萬彩兵,程冬兵,李 昊

(1.長江水利委員會 水土保持局,湖北 武漢 430010; 2.長江水利委員會 長江科學院,湖北 武漢 430010)

水土保持是我國一項基本國策,2021年3月1日是《中華人民共和國水土保持法》修訂施行10周年。水土保持法修訂實施是水利法制建設的重要里程碑,也是水土保持事業發展的重要里程碑。修訂后的水土保持法以科學發展觀為指導,堅持人與自然和諧,將促進水土流失重點治理向預防保護、綜合治理、生態修復相結合轉變,對于進一步依法保護水土資源,加快水土流失防治進程,改善生態環境,保障經濟社會可持續發展,具有巨大的推動作用和深遠的歷史影響。

長江是世界第三大河,是我國第一大河,其干流全長6 300余km,自西向東流經青海、西藏、四川、云南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海等11個省(自治區、直轄市),流域面積180萬km2,約占我國國土面積的18.8%。長江流域地質地貌條件復雜多變,豐沛的降雨和人類不合理的生產活動,使流域內水土流失量大面廣、類型多樣,是我國水土流失最嚴重的區域之一。自1989年國務院批準實施長江上游水土保持重點防治工程以來,長江流域水土保持工作得到了黨和國家的高度重視,水土流失治理速度不斷加快。

水土保持法修訂實施十年來,長江流域各地認真貫徹落實習近平總書記推動長江經濟帶發展戰略系列重要講話精神,牢固樹立綠水青山就是金山銀山的生態發展理念,緊緊圍繞鄉村振興和脫貧攻堅戰略,積極踐行“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路,穩步推進水土流失綜合治理,水土保持工作成效顯著。

1 水土流失綜合治理投入與規模

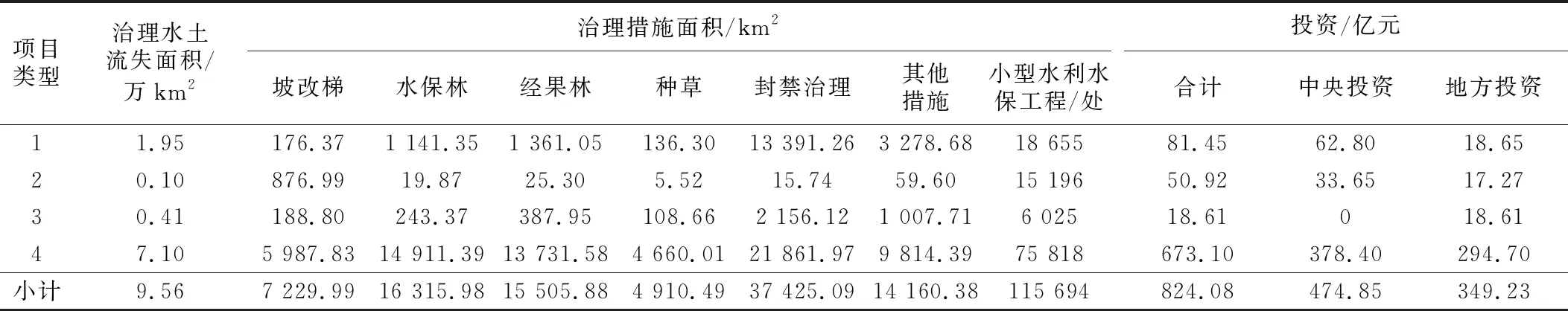

十年來,長江流域累計完成水土流失治理面積16.96萬km2,其中,國家水土保持重點工程完成水土流失治理面積4.65萬km2,完成投資200多億元。國家水土保持重點工程覆蓋了流域15個省(自治區、直轄市)300多個縣(市、區)。長江流域“十三五”水土流失治理情況見表1。

表1 長江流域“十三五”水土流失治理情況統計

2 水土流失綜合治理成效

2.1 水土流失面積持續減少,強度顯著降低

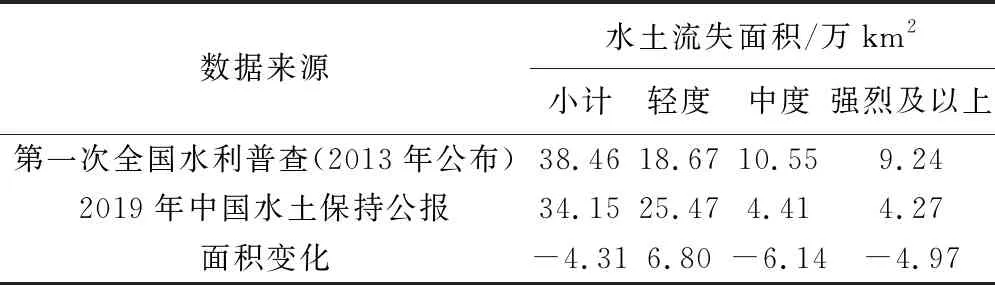

據全國水土流失動態監測成果,2019年長江流域水土流失面積34.15萬km2,與2011年第一次全國水利普查結果相比,減少了4.31萬km2,減幅為11.21%(表2)。其中,中度及以上水土流失面積為8.68萬km2,面積減少11.11萬km2,減幅達56.14%。其中大部分轉化為輕度水土流失,以致輕度水土流失面積增加6.80萬km2,增幅達36.42%。

表2 長江流域水土流失現狀

根據2018年遙感數據分析結果,對照2011 年,長江流域國家級水土流失重點治理區水土流失面積減少7 244 km2,占2011 年水土流失面積的6%,其中輕度面積增加19 320 km2,中度面積減少21 274 km2,強烈面積減少5 820 km2,極強烈面積增加989 km2,劇烈面積減少459 km2。長江流域國家級水土流失重點預防區水土流失面積減少11 443 km2,占2011年水土流失面積的8%,其中輕度面積增加16 642 km2,中度面積減少19 126 km2,強烈面積減少6 886 km2,極強烈面積減少999 km2,劇烈面積減少1 074 km2。據三峽開發總公司提供的數據,三峽庫區泥沙沉淀正以每年1%的速度遞減,長江的渾水期每年由300天減至150天。

2.2 水土保持效益與服務功能凸顯

(1)生態明顯改善,支撐生態文明建設。通過10年的治理,流域生態環境明顯改善,長江流域金沙江下游、嘉陵江中游、隴南陜南、三峽庫區等重點治理區林草植被覆蓋率提高了約30%,荒山荒坡面積減少70%,過去消失退化的動植物種類逐漸恢復,生態環境和人居環境明顯改善,環境承載能力得到加強。根據2019年水土保持監測結果顯示,嘉陵江中下游地區林草地面積占比達土地總面積的68.69%,高覆蓋度植被區域面積占植被總面積的76.16%。嘉陵江中游的四川南部和旺蒼縣林草植被覆蓋度分別達到60%和57%。旺蒼縣嘉川鎮五紅村水土流失綜合治理項目實施后,改變傳統耕種的玉米、水稻、油菜、小麥等農作物種植模式,通過小流域綜合綜合治理,種植梨樹、桃樹和李子樹等經濟果木,該村80 hm2治理過的區域全部被果樹覆蓋,坡地土層厚度普遍恢復到20 cm以上。

(2)改善了農業生產條件,促進產業結構調整,支撐脫貧攻堅。將水土流失治理與脫貧攻堅有機結合,以坡改梯、建設基本農田為突破口,配套坡面水系工程,改善了農業生產基礎條件。截至2019年底,四川省南部縣人均基本農田近0.11 hm2,高標準基本農田普遍實現了旱澇保收。水土流失綜合治理通過坡面水系的合理布設、土地利用結構的合理調整,減輕了水利工程的泥沙淤積,增強了抗御自然災害能力。四川省蒼溪縣大陽溝小流域經過綜合治理后,配套坡面水系,減緩地表徑流,增加土壤水分入滲,做到了日降雨小于30 mm一般不產流,大暴雨產生的徑流由截排水溝進入蓄水池,干旱時蓄水池的水又能增強抗旱能力。甘肅省武都區北峪河泥石流多發頻發,經過小流域綜合治理后,泥石流已經由黏性變成稀性,泥石流災害發生的頻率和強度都明顯降低。與此同時,流域各地立足自然資源和產品優勢,發展具有地域特色的水土保持主導產品和支撐產業,使治理區基本實現了“治一方水土、建一方產業、活一方經濟、富一方群眾”的目標。近兩年來,流域水土流失重點治理區超過50萬貧困人口受益,人均增收500元。據典型調查,重慶市“十三五”期間水土保持重點治理工程惠及貧困人口近20萬人,湖北省十堰市鄖陽區2019年度水土保持工程覆蓋了5個貧困村,通過土地流轉和務工收入,直接帶動910戶建檔立卡貧困戶脫貧致富,項目區人均純收入提高425元以上。四川省旺蒼縣木門鎮三合村將水土保持、國土整理、農業綜合開發、小型農田水利建設、以工代賑、連片扶貧等項目統籌整合到園區,大力發展黃茶產業,成了全國最大黃茶示范基地,2019年該村實現收入2.54億萬元,其中發展黃茶產業后帶動農民人均增收1.81萬元,農民人均可支配收入達2.26萬元。甘肅省隴南市武都區姚寨溝小流域通過坡耕地改造,大力發展花椒和油橄欖產業,既有效防治了水土流失,又發展了當地特色產業,增加了群眾收入,其中花椒可增加純收入5.4萬元/hm2,油橄欖可增加純收入1.5萬元/hm2。

(3)水保意識穩固,全民積極參與,支撐鄉村振興。以加強《中華人民共和國水土保持法》宣傳為契機,強化水土保持宣傳,提高社會公眾的水土保持意識。積極開展水土保持普法教育,建設水土保持科技示范園,搭建平臺、擴大水土保持社會影響。陜西省以“水保+特色農業” “水保+生態旅游” “水保+園區建設”等為亮點,建設了20多個包含安康市漢濱區龍須溝、白河縣天寶村、丹鳳縣桃花谷等全國知名的國家級水土保持科技示范園和省級水土保持科技示范園。同時多地以水土保持生態建設為契機,將生態清潔小流域建設與鄉村振興相結合,按照“生態治理、生態修復、生態保護、生態產業”的工作思路,統籌山水林田湖草系統治理,創建了具有當地特色的生態清潔小流域,在有效改善區域生態環境的同時,助力最美鄉村建設。四川省瀘州市納溪中國首個以白酒文化為領地的綠色“酒鎮·酒莊”,花期覆蓋春、夏、秋、冬的“花田酒地”以及“歡天酒地漂流”等項目的相繼完成,讓清溪河流域成為人們旅游、觀光、休閑、放松的理想之地;農民增收增強了百姓對水土保持生態治理的滿意度和支持度,企業增效提高了社會參與水土保持生態治理的積極性,實現了“最美生態環境小流域、最美生態旅游小流域、最美生態農業小流域”的建設目標。湖南省10年來共建設清潔小流域102條,促進了當地經濟結構向生態旅游、休閑觀光、綠色產業多元化發展,基本實現了人與自然和諧共生,成為群眾休閑旅游的好去處。甘肅省康縣按照“統籌城鄉一體發展、建設小康美麗康縣”的發展思路,編制了生態清潔小流域建設與美麗鄉村、鄉村流域和精準扶貧等工作相互滲透、深度融合的實施方案,全縣350個行政村1 642個自然村全部建成了美麗鄉村,長壩鎮、陽壩鎮和花橋、何家莊等16個村被評選為“中國最美村鎮”,實現了從改善人居環境、建設美麗鄉村、管理經營美麗鄉村到打造不要門票的全域生態旅游大景區“三部曲”的循序推進,取得了既讓村莊美麗更讓群眾幸福的良好成效,探索了貧困山區脫貧攻堅與鄉村振興統籌推進的高質量發展路徑。

3 展 望

自2011年3月1日修訂后的《中華人民共和國水土保持法》施行以來,長江流域各省份穩步推進水土流失綜合治理,實現了水土流失面積和強度等級雙下降,水土流失狀況得到明顯改善,水土保持服務功能凸顯,但水土保持發展不平衡不充分問題依然嚴峻,水土保持工作仍然任重而道遠,主要表現在:一是水土流失治理進展不平衡。金沙江下游及畢節地區、隴南地區、三峽庫區、丹江口水庫水源區、滇黔桂巖溶石漠化地區,以及中游崩崗分布集中的區域水土流失仍較嚴重,這些區域是水土流失治理的最大難點,按照目前的治理進度,到2035年難以實現生態環境根本好轉和美麗中國建設的目標。二是長江經濟帶坡耕地水土流失依然嚴重,坡耕地水土流失的廣泛存在,是制約鄉村振興的短板之一。據2019年全國水土保持公報,長江經濟帶水土流失面積39.52萬km2。據2020年長江經濟帶坡耕地調研數據,長江經濟帶6°以上坡耕地14.73萬km2,91%分布在上游5省(市),其中云貴川三省最為集中,占長江經濟帶坡耕地面積的75%。與林地、草地、荒地等土地利用方式相比,坡耕地上的水土流失最為嚴重,且坡度越大流失越嚴重。長江經濟帶坡耕地水土流失面積占區域水土流失面積的35%,土壤侵蝕量占區域土壤侵蝕總量的66%。三是長期堅持的“先易后難”的治理規劃原則,使現存的水土流失面積很多是“難啃的骨頭”,分布零碎,治理成本高,相應的技術攻關和投資標準急需跟進。四是綜合治理效果監測評價工作薄弱,水土保持監測體系不完善,監管和信息化技術手段相對滯后。

因此,全流域應繼續深入貫徹落實新修訂的水土保持法,認真貫徹落實習近平總書記關于生態文明建設和長江經濟帶建設的重要論述,共同抓好大保護、協同推進大治理。堅持生態優先、綠色發展等生態文明建設新理念,以鞏固脫貧攻堅戰成果、助推鄉村振興、建設青山綠水為目標,堅持系統治理、綜合治理、源頭治理、協同推進,科學推進流域水土流失、石漠化、崩崗綜合治理,服務于安瀾、綠色、和諧、美麗長江建設。一是堅持問題導向,精準發力,推進長江經濟帶水土流失重大工程建設。坡耕地仍然是長江流域水土流失的主要源地,要將坡耕地水土流失治理作為生態保護與修復的優先項目,爭取相關部門聚焦坡耕地集中區域,實行高質量高標準治理。二是加強統籌,協同推進流域水土流失綜合治理。堅持山、水、林、田、湖、草系統治理,治坡、治溝、治河措施立體布局,工程措施與非工程措施兼顧,把水土流失治理與發展生態農業、人居環境治理、實施鄉村振興有機結合,有效推動水土流失治理與農業高質量發展。同時,水土保持項目要與土地整理、退耕還林、中小河流治理等項目有效結合,按照水土保持規劃確定的任務在地方政府的主導下統籌實施。三是加強水土保持監測能力建設。加強水土保持監測新技術應用,強化綜合治理效果監測評價,提升水土流失應急事件監測處置能力,完善水土保持監測體系建設,為長江經濟帶水土保持工作提供科學依據。通過做好以上幾方面的工作,支撐流域“減量、降級、增效”新時代水土保持目標和高質量發展。