SCS模型在魯中南丘陵區典型林分中的優化及應用

曹文華,李亦然

(1.水利部水土保持監測中心,北京 100055; 2.北京林業大學 水土保持學院,北京 100083)

地表徑流作為水文循環過程中的重要環節,對其進行準確的量化、模擬和預測,是深入研究地球生物化學循環過程、明晰地球關鍵帶運行方式、提高水土資源可持續利用水平的基礎[1-2]。同時,降雨徑流也是造成我國水土流失的主要原因之一,定量研究區域內的地表徑流是開展水土流失監測和土壤侵蝕特征分析等相關研究的重要前提。目前,已有大量水文模型被開發出并用于不同產流模式下的地表徑流估算,如SWAT模型[3-4]、TOPMODEL模型[5-6]、THREW模型[7]和SCS模型[8-9]。其中,SCS模型由于其自身計算結構簡單,所需參數較少,且改進空間較大,被廣泛用于直接估算徑流或嵌入其他水文模型中作為子單元[10]。

SCS模型是由美國農業部(United States Department of Agriculture,USDA)構建,依據北美地區大量試驗資料完成率定參數工作的經驗模型,并針對模型中的徑流曲線數(CN)建立了完整的列表,以供模型運算時查詢使用。但其在世界范圍內推廣應用時,通常面臨著氣候和下墊面條件與北美地區相差較大的問題,造成模擬精度較差的情況。因此,需要根據應用地區的實際情況,對模型中的CN值進行進一步的率定,才能夠將其運用于實際生產和研究中。目前,我國已開展了大量的CN值率定工作,如:符素華等[11]利用北京密云石匣徑流小區實測降雨和徑流資料,比較了5種反推CN值以優化模型的方法,結果表明算術平均法更適合以反推的形式計算CN值;鄧景成等[12]在人工模擬降雨條件下,以1為步長,采用窮舉法分別率定了黃土區草地和裸地的CN值;LIAN et al.[13]收集了全國55個研究地點的降雨和徑流數據,據此修正了各個研究地點的CN值,結果表明,修正后的CN值與USDA給出的列表中的值有較大差異;李亦然等[14]利用實測資料和粒子群優化算法,優化了4種土地利用方式下的CN值,并對基于SCS模型原理的相關模型進行了綜合評價。然而,大多數學者專注于CN值在不同土地利用類型下的特異性,而當土地利用類型相同時(如均為林地等),如何結合具體下墊面特性率定CN值,從而提升SCS模型的模擬精度,仍是值得關注的問題。

因此,本研究以位于魯中南低山丘陵區的山東藥鄉小流域為研究區域,以小流域內2016—2018年降雨和徑流實際觀測資料為基礎,以研究區內赤松(Pinusdensiflora)和刺槐(Robiniapseudoacacia)徑流小區為研究對象,對比分析SCS模型模擬精度對林分類型變化的響應;引入雨前土壤含水量(MC)(0~20 cm)、林下植被蓋度(UC)和枯落物厚度(LD)因子,結合多元回歸線性模型,構建能夠反映具體下墊面特征的CN值估算方法,據此優化SCS模型并加以驗證,探究相同土地利用類型(林地)條件下,林分類型對模擬精度的影響,以期為魯中南低山丘陵區無歷史觀測資料區域的徑流模擬提供參考和方向。

1 研究區概況

泰安藥鄉小流域(117°05′39″~117°09′26″E,36°17′58″~36°20′30″N)位于山東省泰安市城市水源地黃前流域,地處北方土石山區魯中南山丘區西北部,所屬一級流域為黃河流域[14],行政上屬泰安市大津口鄉。該流域屬暖溫帶大陸性亞濕潤季風氣候,多年平均降水量758 mm,實測最大年降水量1 303 mm(1964年)、最小年降水量334.4 mm(1989年),75%的降水集中在6—9月,由于降雨集中,常出現冬干、春旱、初夏旱、盛夏暴雨等自然災害;土壤類型主要是棕壤[15-16]。

2 研究數據與方法

2.1 數據收集

本研究以2016—2018年藥鄉小流域降雨、徑流和林分結構等實測數據為基礎資料。其中,2016—2017年數據用以率定優化模型的參數,2018年數據用以驗證優化模型的應用效果,以2016—2018年數據用于標準SCS模型的驗證。于2019年7月以定水頭法依次測定各小區內的土壤最小下滲率,分別判定所屬SCS水文土壤組類型,結合產流前降雨量等,查詢SCS工作手冊,得到2個小區的標準CN值[14],見表1。

表1 供試模型基本概況

2.2 SCS模型原理

SCS模型是通過統計分析大量降雨和徑流的觀測數據所得出的經驗模型,基礎假設為

(1)

式中:Q為實際徑流深,mm;P為單次大氣降雨量,mm;S為土壤可能最大保持水量,mm;Ia為初損量,mm,且Ia=λS,λ為初損率;F為單次降雨實際截留量,mm,且F=P-Ia-Q。

由式(1)即可推導出SCS模型基本公式,即

(2)

當λ=0.2時,代入式(2)即可得經典SCS模型公式,即

(3)

S可由徑流曲線數CN表示,即

(4)

當降雨和徑流數據可同時獲得時,則可由式(3)和(4)反推出S和CN的表達式,即

(5)

(6)

2.3 模型優化與評價

2.3.1 模型優化

基于2016—2017年降雨和徑流實測資料,由式(5)推出S值,結合SPSS 22.0統計分析軟件,分別建立不同林分類型條件下由LD、UC和MC構建的參數S的函數表達式,據此推導出CN的表達式,代入標準SCS模型中,形成SCS-CNR模型,并以2018年各因子的實測數據,驗證SCS-CNR模型在不同林分類型條件下的應用效果。

2.3.2 模型評價

使用Nash-Sutcliffe效率系數(NSE)、均方根誤差(RMSE)、平均絕對誤差(MAE)和決定系數(R2)作為評價指標,對比分析模型優化前后的精度變化,以及模型在不同植被類型中的應用效果。

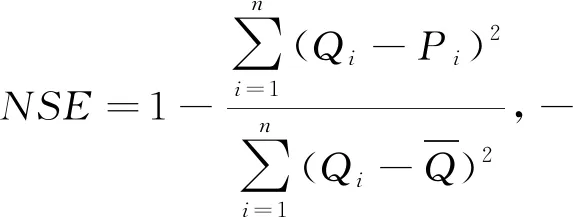

NSE變化范圍從-∞到1,其值越接近于1,表明模擬值與實測值越吻合[17]。計算公式為

(7)

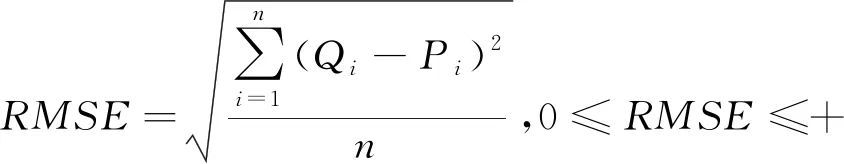

RMSE可以表示樣本的平均差值,是模型精度的最佳總體測度,其值越小說明預測值相對于實測值偏差越小[18]。計算公式為

(8)

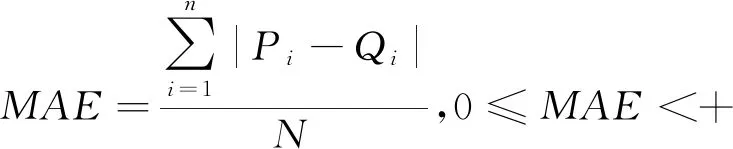

MAE常被用來描述較少或有限數據集的模型模擬性能,其計算公式[19]為

(9)

3 結果與分析

3.1 標準SCS模型估算徑流

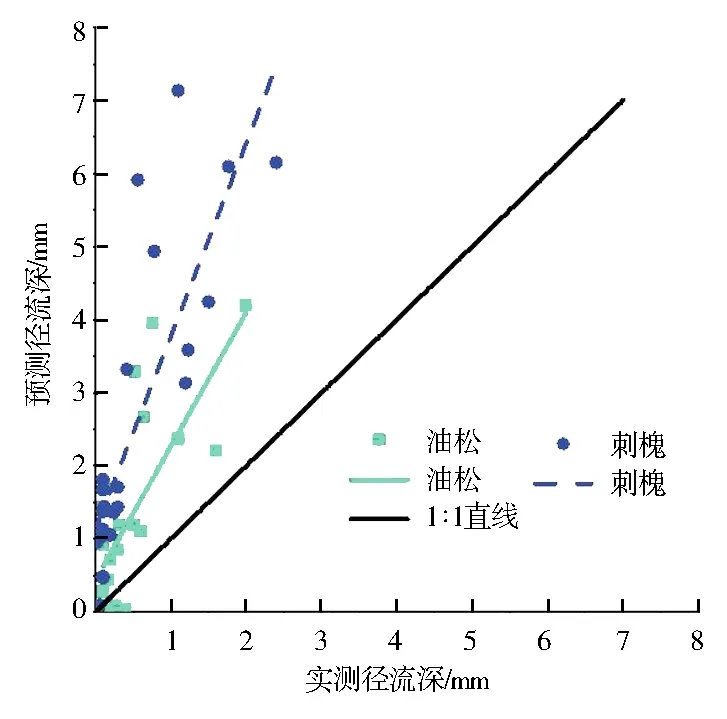

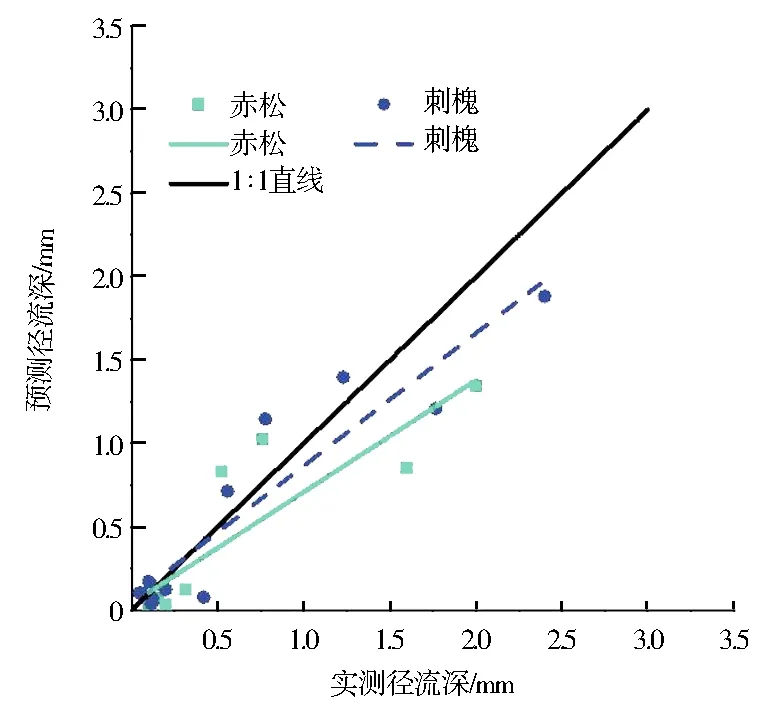

運算標準SCS模型以估算2016—2018年不同林分類型的徑流深,并將模擬結果與實測徑流深進行對比,結果見圖1。由圖1可看出,兩種林分類型的實測徑流深與模擬徑流深所對應的點多分布于1∶1直線之上,線性擬合線斜率均大于1(見表2),且刺槐林地線性擬合線斜率大于赤松林地。這說明,運用標準SCS模型估算兩種林分類型的徑流時,模擬值要大于實測值,且刺槐林地相較于赤松林地,模型模擬值與實測值之間的偏差更大。除模擬值與實測值之間的線性擬合線的R2以外,其余模型評價指標均表明,標準SCS模型在赤松林地的模擬效果優于刺槐林地(表2)。各項模型評價指標偏離理想值的程度均較大,說明標準SCS模型在兩種林分類型中均表現較差,不能滿足實際應用需求,必須對模型進行優化。

圖1 實測徑流深與標準SCS模型模擬徑流深對比

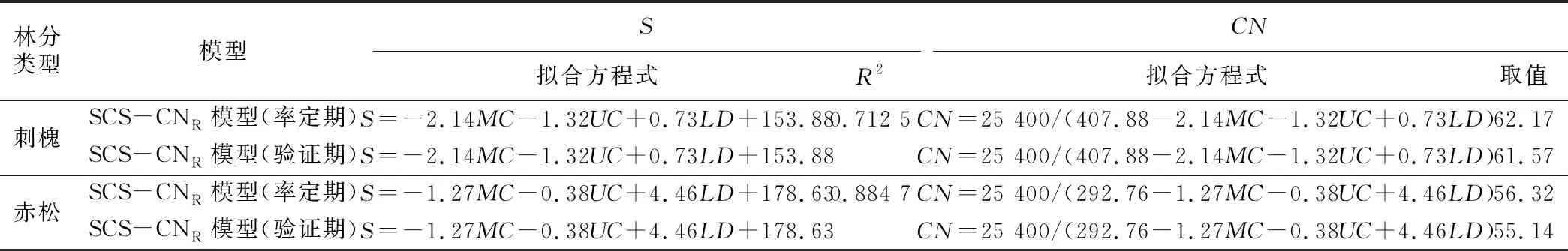

表2 率定期和驗證期2種模型的4種評價指標

3.2 率定期SCS-CNR模型估算徑流

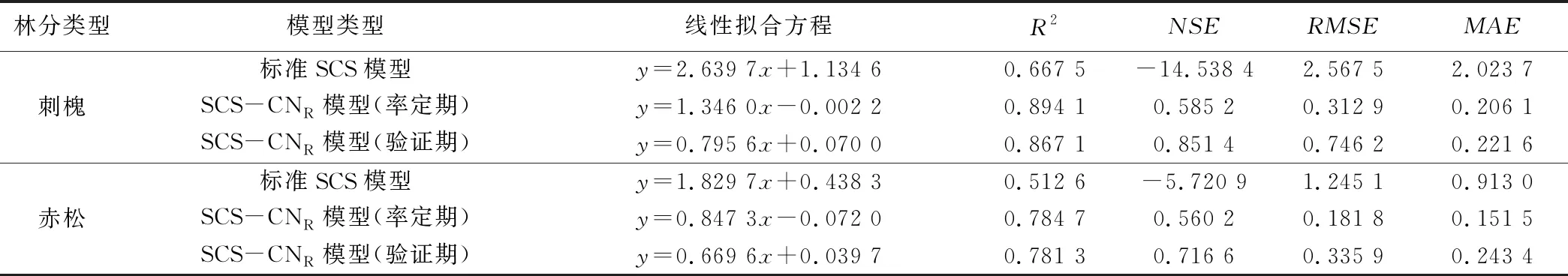

基于降雨和徑流實測資料(2016—2017年),通過式(5)推算出赤松和刺槐林地的S值,結合SPSS 22.0軟件,構建S值與LD、UC、MC之間的關系式,并根據式(6)推導出兩種林分小區的CN值計算公式(見表3),據此估算率定期(2016—2017年)不同林分類型小區的徑流深度,見圖2。

表3 2種林分樣地的S和CN擬合方程及取值

圖2 率定期實測徑流深與SCS-CNR模型模擬徑流深對比

經優化后,相對于標準SCS模型,SCS-CNR模型在兩種林分類型樣地中的CN值均變小。模型率定期間,赤松林地的徑流實測值與模擬值的對應點多分布于1∶1直線的下方,且線性擬合線斜率小于1,而刺槐林地的模擬結果則與之相反。這表明SCS-CNR模型在赤松林地中的模擬結果呈現小于實測值的趨勢,而在刺槐林地中的模擬結果則傾向于對徑流深度的高估。

刺槐林地中,SCS-CNR模型相較于標準SCS模型,線性擬合的R2提升0.226 6,NSE值由負值轉為正值且逼近于1,RMSE和MAE分別下降2.254 6和1.817 6;赤松林地中,SCS-CNR模型相較于標準SCS-CN模型,線性擬合的R2提升0.272 1,NSE值由負值轉為正值且逼近于1,RMSE和MAE分別下降1.063 3和0.761 5。以上表明,經過優化后,SCS-CNR模型相較于標準SCS模型,在刺槐和赤松林分中的模擬效果均有較大提升,更適合用于研究區內的徑流估算。

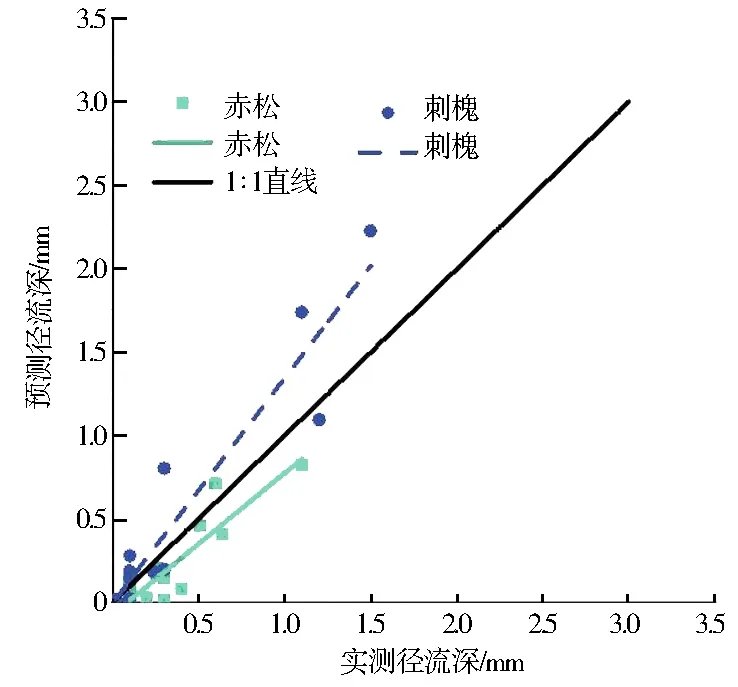

3.3 驗證期SCS-CNR模型估算徑流

將2018年基礎數據代入SCS-CNR模型,以進一步驗證其在不同林分類型中的適用性。驗證期的模型CN值與率定期相比,刺槐樣地下降0.60,赤松樣地下降1.18,波動不大,在一定程度上可以說明,本研究中對于標準SCS模型的優化是較為合理的。驗證期內,當實測徑流深相對較大或相對較小時,模擬值與實測值所對應的點較多分布于1∶1直線的下方(圖3),線性回歸擬合線均位于1∶1直線下方,其斜率均小于1。這說明,在兩種林分類型樣地中,SCS-CNR模型趨向于低估相對較大或相對較小的徑流事件。總體而言,驗證期內SCS-CNR模型趨向于低估赤松和刺槐樣地的徑流事件。驗證期間SCS-CNR模型各項評價指標如表2所示,除RMSE外,刺槐樣地的其余評價指標均優于赤松樣地,并且相較于赤松樣地,刺槐樣地的徑流深模擬值與實測值所對應的點的線性擬合線更貼近于1∶1直線,說明SCS-CNR模型更適用于刺槐樣地。

圖3 驗證期實測徑流深與SCS-CNR模型模擬徑流深對比

4 討 論

相較于USDA給出的CN值列表,優化后的赤松和刺槐林地的CN值均有不同程度的減小,與符素華等[20]在北京地區的研究結果相反,這可能是因為徑流小區所屬土壤水文組等方面的差異性所致。在使用同種方法(定水頭法)測定試驗小區水文土壤組的前提下,本研究中的徑流小區所屬水文土壤組均為D組(不透水),而北京地區徑流小區所屬水文土壤組為A組(透水)或B組(較透水)。優化后的赤松林地CN值大于刺槐林地,結合胡華浪等[21]和李亦然等[14]的研究結果,說明刺槐林地相對于赤松林地,更易產生地表徑流,這與實際情況相吻合。赤松林地相較于刺槐林地,林下草本層覆蓋度較高,枯落物層和土壤層持水能力更好[22],從而使赤松林地更不易產生地表徑流。

本研究中,SCS-CNR模型在刺槐林地中的應用效果優于赤松林地,這是因為赤松林地的下墊面條件相較于刺槐林地更為復雜。本研究是結合多個因子、實測資料及多元線性回歸方法構建的新的CN值估算方法,并據此形成SCS-CNR模型以實現優化模型的目的,當徑流小區下墊面條件足夠復雜,導致本研究所選因子不能較為準確和全面地反映下墊面條件時,可能會導致SCS-CNR模型仍不能與之較好契合的情況。因此,如何選擇或構建適宜的因子以闡述復雜的下墊面情況,是推進本研究成果進一步應用和發展的重要方向。同時,本研究只針對于CN值提出了優化的方法,而對于SCS模型中的λ值則仍使用USDA建議的數值(0.2)并代入模型中進行運算,這與郭曉軍等[23]的處理方法一致。從SCS-CNR模型模擬結果來看,本研究對于λ的取值是相對合適的。相關研究結果表明,λ的取值隨著坡度的增加而減小[24],隨著降雨強度的增加而增加[25]。因此,基于本研究的成果,優化相同土地利用類型下不同下墊面條件的λ值,可能是進一步提升SCS模型模擬精度的有益嘗試。

5 結 論

(1)標準SCS模型并不適用于魯中南丘陵區藥鄉小流域刺槐和赤松林地,模型模擬效果較差,NSE值遠小于0,RMSE和MAE值較大。

(2)率定期和驗證期內,SCS-CNR模型在兩種林分類型中應用效果均優于標準SCS模型,相對于標準SCS模型,兩種林分類型的SCS-CNR模型的CN值均減小。

(3)模型率定期和驗證期內,SCS-CNR模型在刺槐林地中的應用結果均優于赤松林地。