疫情影響下科研人員線上學術會議知識交流參與意愿影響因素研究

蔡思雨 李陽 施艷萍

關鍵詞:知識交流;線上學術會議:UTAUT;參與意愿;新冠肺炎疫情

對知識的渴求一直是人類進步的源泉和驅動力,尤其在后知識(服務)時代的當下,如何通過多樣化的方式獲取、分享、學習和利用知識,是一個核心議題。在學術界層面上,知識的運轉、傳播、流動等可以通過學術期刊、專題報告、虛擬社區、學術會議等方式推進。其中,學術會議是一種快捷的科學知識交流方式,在整個知識交流系統中占據了舉足輕重的地位。基于學術會議的知識交流對于傳播領域知識、跟蹤領域前沿、發掘學科熱點、啟發科研思考、培育跨界合作、創造社交機會、促進社會發展等具有重要意義。

學術會議一般包括線下模式、線上模式以及兩者之間的混合。在一段時間內,線下學術會議較為多見且是主流,也是學者們傳統認知中普遍認可和接受的學術知識交流方式,因為通過線下這種“直面”的方式,可以更好、更直觀地與專家學者或研究人員進行互動、溝通。由于信息網絡的普及化以及信息技術的發展,線上學術會議在過去一定時間范疇內也常可見。線上學術會議是一種基于網絡化平臺實現傳統學術會議功能的學術交流模式。在考慮空間限制、學術影響力擴大等因素的基礎上,一些大型學術會議也會采取線上線下相結合的方式,但這些并不是本文所要關注的重點。本文所要考察的問題源于2020年初至今的新冠疫情的影響(甚至包括未來疫情防控帶來的常態化元素),在疫情背景下,由于研究人員保持了絕對或相對的空間隔離,眾多線下學術會議(包括新舉辦的以及年度型學術會議等)受制于疫情因素無法正常開展,很多舉辦方選擇將學術會議改期、改地或最終將組織模式改為“云端”實現。實際上,學術會議轉為“線上”看似是一種特定時期無奈的舉措,但相較于線下學術會議,線上學術會議同樣具備了節約成本(經濟、時間、精力)、不受時空限制、可結合實時熱點迅速開展等特定的優勢和潛能。因而,線上學術會議的興起雖有疫情催發的因素,但是否也有可能成為未來智能化時代知識交流模式的一個發展趨向呢?顯然這是一個值得探討的問題。

基于以上的考量,本文將關注點聚焦到疫情影響下科研人員線上學術會議知識交流的參與意愿,這一問題的探討有助于更好地了解科研人員對待線上學術會議知識交流模式的態度,并進一步發現線上學術會議知識交流的優勢與不足,同時還有助于更好地思考未來知識交流模式的構建。

1相關理論回顧

1.1學術會議知識交流相關研究

知識交流是借助于某種符號系統,圍繞知識開展的知識加工、交往活動。學術交流(或科學交流)被認為是知識交流系統的一個重要子集,主要關注科研參與者所在知識交流系統中的交流行為、交流方式等。其研究對象(或載體)一般包括學術期刊、學術專著、學術會議、學術博客、學術虛擬社區等。從文獻檢索來看,過去相關領域主要將焦點放到了期刊型學術交流系統,近幾年則是信息網絡環境催發下的學術虛擬社區知識交流等方向,對學術會議這種相對特殊的知識交流關注不多。目前對基于學術會議的知識交流的相關研究有:李麗等認為學術會議是知識交流最快捷的方式.可以通過學科碰撞獲得新的知識,但會受到政策因素的影響。張曉芳認為,研究人員在學術會議上可以通過口頭的、即時的語言交流產生思想的碰撞,在知識交流的同一時刻進行知識創造。Revchav I等建議將學術會議視為一個學習型組織,學術會議中包含明確的群體、共享的專業知識和預先確定的學習互動。陳銘認為學術會議本是科研工作者進行交流的平臺.但近些年來“掠奪性會議”逐漸增多,如何保障學術會議的知識交流質量,建立健康的學術生態是一個關鍵議題。受信息網絡和信息技術發展的影響,一些學者也關注到了網絡學術會議問題,如張士成等認為在移動互聯網Web 3.0時代影響下,傳統基于現場面對面對話模式的學術會議科學交流體系逐漸向基于互聯網模式(現場與網絡共存互補)轉變,衍生出全新的學術會議科學交流框架。Koch M等考察了科研人員對同步在線會議、研討會和講座的接受程度.認為在線會議系統為該領域內的知識交流提供了新的機會。然而,實踐中網絡或在線學術會議的舉辦仍然不多。受2020年初的疫情影響,很多學術會議轉為線上舉辦,關于線上學術會議知識交流問題引起了人們的新關注。如曾建勛認為隨著疫情防控的常態化.應盡量減少線下會議,部署“云會議”平臺,開辦“云講壇”,探索疫情防控下的學術會議新模式。那么,在疫情影響下,科研人員對這種全新的線上學術會議知識交流的參與意愿如何呢?這一問題也成為本文的研究切人點和突破點。

1.2 UTAUT模型相關理論

整合型技術接受理論(Unified Theory of Ac.ceptance and Use of Technology,UTAUT),是Ven.katesh V等綜合先前已有的各種理論.針對影響用戶認知因素的問題,為了給用戶使用信息系統的意愿與行為做出較為統一的解釋而提出的理論。在UTAUT理論提出之前.研究人員主要使用的是以下理論模型:理性行為理論(TRA)、技術接受模型(TAM,TAM2)、動機模型(MM)、計劃行為理論(TPB)、復合TAM與TPB模型(C-TAM-TPB)、個人計算機使用模型(MPCU)、創新擴散理論(IDT)、社會認知理論(SCT)。與上述理論相比,UTAUT模型對用戶意愿與行為的解釋力度達到70%,受到了廣泛的認可與使用。該模型中包括4個核心變量:績效期望、努力期望、社會影響和促進因素,以及4個對以上核心變量有影響的控制變量:年齡、性別、經驗與自愿。本文擬基于UTAUT模型的研究基礎,分析線上學術會議用戶知識交流參與意愿與行為的影響因素。

2研究模型及假設

2.1研究模型

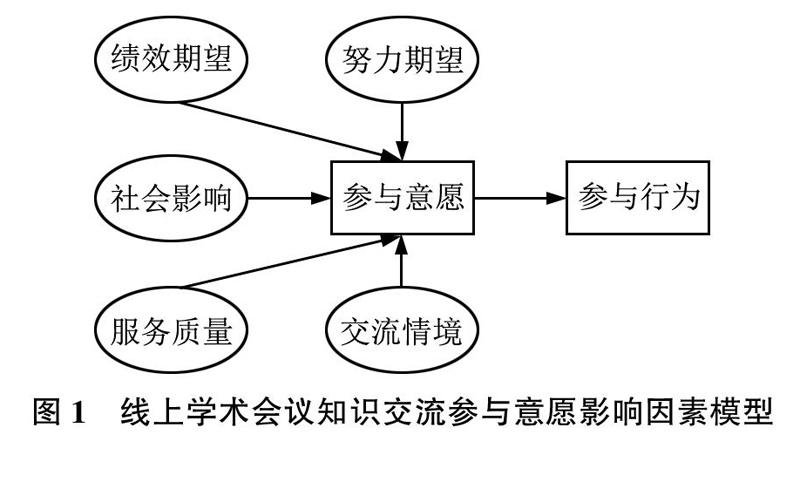

作為線下學術會議的一個補充,線上學術會議是科研工作者在當前疫情背景下知識交流的有效途徑。線上學術會議的開展是以網絡技術、通信技術為基礎的,其開展情況依賴于各類線上學術會議平臺的穩定性,以及其提供的服務質量是否滿足學術會議開展的需要等,因此線上學術會議過程中參與者對于會議平臺服務質量的滿意程度也應該得到研究。此外,線上學術會議是在網絡云端中開展,相對于傳統的線下學術會議它是一種新興的知識交流方式,其交流空間、交流情境都會發生改變。為此.參與者對于線上交流體驗的感知也需要進行特別探討。結合上述分析和實際情況,本研究基于UTAUT模型來分析影響科研人員線上學術會議知識交流參與意愿的因素.同時對模型進行了適當的調整:由于科研人員均具備一定的信息技術基礎,受組織支持也不明顯,故剔除便利條件這一維度;在保留績效期望、努力期望、社會影響這3個核心變量的基礎上,增加服務質量、交流情境兩個新變量,以契合本文研究對象的需要。

綜上.最終研究模型中包括7個變量:績效期望、努力期望、社會影響、服務質量、交流情境、參與意愿、參與行為,構建的研究模型如圖1所示。

2.2研究假設

2.2.1績效期望對線上學術會議知識交流參與意愿的影響

績效期望是指用戶認為使用新的技術或系統能夠提高其工作表現的程度。本研究中績效期望指的是參與者對于參加線上學術會議,能夠提升其工作績效的預期。戚媛媛等研究發現績效期望對用戶交互式問答服務的使用意愿有顯著正向影響。科研人員在參加線上學術會議時,可以了解各個領域的研究成果、動態,以幫助其開拓思路,支持相關科研工作的開展。同時,科研人員也可以在參會過程中與他人建立并維持人際關系,等等。如果參與者認為參加線上學術會議知識交流對于自己的科研工作有提高作用,則更愿意參與線上學術會議。因此.本研究提出假設:

H1:績效期望對線上學術會議知識交流參與意愿有正向影響。

2.2.2努力期望對線上學術會議知識交流參與意愿的影響

努力期望是指用戶對信息系統或技術使用的易用程度的感知。本研究中努力期望指的是參與者參加線上學術會議進行知識交流的容易程度。崔秀菊通過研究發現.努力期望對用戶使用移動學習的意愿有正向影響,個體認為進行移動學習所需付出的努力越少、越容易學會,就越愿意進行移動學習。在參與線上學術會議知識交流的準備階段或過程中.如果較之參加線下學術會議不需要耗費過多的精力與成本,科研人員會更傾向于參與線上學術會議。因此,本研究提出假設:

H2:努力期望對線上學術會議知識交流參與意愿有正向影響。

2.2.3社會影響對線上學術會議知識交流參與意愿的影響

社會影響是指用戶感知到的身邊的人、重要的人認為其應該使用技術或信息系統的程度。本研究中社會影響指的是,參與者感知到的身邊環境以及對自己有重要影響的人對其參與線上學術會議知識交流的影響程度。周濤等研究人員基于社會影響理論.發現團體規范對虛擬社區用戶知識共享的行為有顯著正向作用。科研人員也會受周圍的環境、對自己有重要意義的學者的影響.若與科研人員相關的學者都在積極宣傳、參與線上學術會議,則科研人員也會更愿意參加。因此,本研究提出假設:

H3:社會影響對線上學術會議知識交流參與意愿有正向影響。

2.2。4服務質量對線上學術會議知識交流參與意愿的影響

服務質量是指用戶認為系統、技術或服務可以滿足其需求的程度。本研究中服務質量指的是,參與者認為線上學術會議平臺提供的服務可以滿足其知識交流需求的程度。胡未央等研究發現,手機銀行的服務質量對客戶忠誠度有非常顯著的正向影響。線上學術會議開展一般會借助一定的網絡平臺,如果平臺提供的服務可以滿足參與者的知識交流需求,那么科研人員會更愿意參與線上學術會議。因此,本研究提出假設:

H4:服務質量對線上學術會議知識交流參與意愿有正向影響。

2.2.5交流情境對線上學術會議知識交流參與意愿的影響

情境指的是交流過程中某一話語結構表達某種特定意義時所依賴的各種主客觀因素,包括時間、地點、場合、話題、交際者的身份、心理背景、交際方式、交際內容所涉及的對象以及各種非語言符號(如姿勢、手勢)等。本研究中的交流情境指的是,線上學術會議過程中參與者進行知識交流所依賴的各種場景體驗因素。Kafetsios K等通過比較依賴計算機進行的線上交流(CMC)與面對面的交流(FtF)的情感體驗,發現線上交流互動中的情感體驗總體不如面對面交流互動令人滿意,線上交流互動中的負面情感相對更多、更強烈。幫助科研人員知識互動、人際交往、感知主辦方學科文化等,是學術會議的一個重要功能。但線上學術會議,參與者無法進行面對面的互動與交流,非語言展示、情緒感知、社交體驗、人文感知等相對缺失,交流互動效果受到一定影響,容易產生“距離感”,進而降低學術熱情。因此,本研究提出假設:

H5:交流情境對線上學術會議知識交流參與意愿有負向影響。

2.2.6線上學術會議知識交流參與意愿對參與行為的影響

本研究中參與意愿指的是參與者目前或未來可能會參與線上學術會議知識交流的個人意愿與傾向度,參與行為則是指參與者實際上的參與情況。如果參會者參與線上學術會議知識交流的意愿非常強烈,其實際參與行為就會比較積極。因此,本研究提出假設:

H6:線上學術會議知識交流參與意愿對參與行為有正向影響。

3實證研究

3.1問卷設計

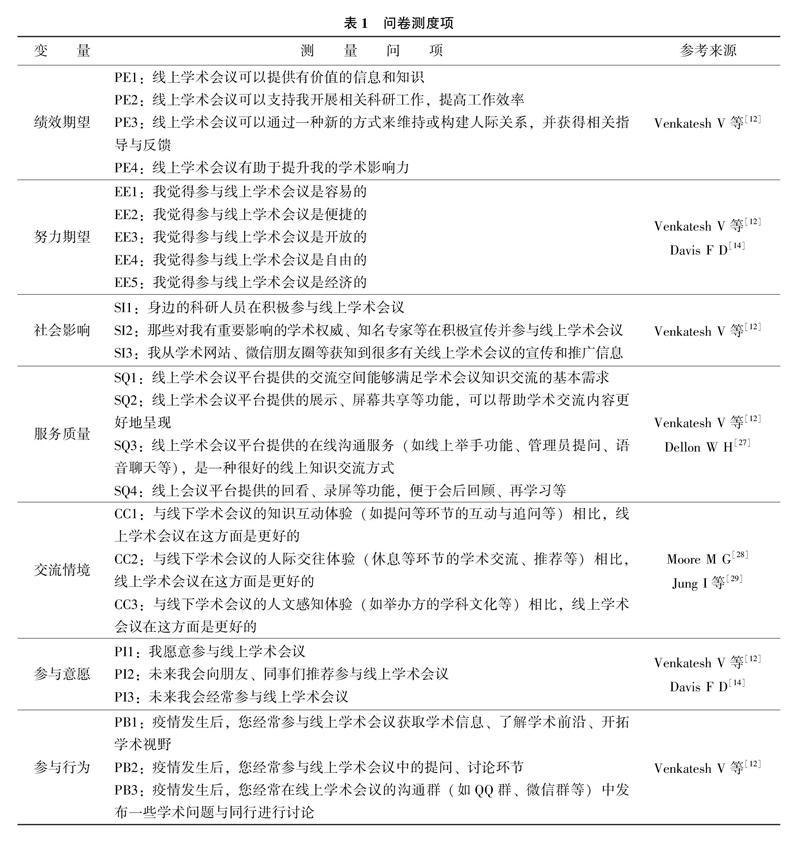

基于上述研究假設.本研究采用問卷調查的形式開展。問卷主要分為3個部分:第一部分調查線上學術會議參與者的基本信息;第二部分參考先有研究中的量表、問項,結合線上學術會議的特點,對線上學術會議參與者的參與意愿情況進行調查:第三部分是對線上學術會議參與者的實際參與情況進行調查。本研究采用李克特5級量表形式,問卷設計過程中先通過小范圍預調查對問卷內容改進,共設置了38個測量項,分數設置從1~5分別代表“非常不同意”“不同意”“一般”“同意”“非常同意”,各因素的問項詳情如表1所示。

3.2數據收集與描述性分析

由于受到疫情的影響,本文主要采用的是線上分發問卷的方式,本研究面向的對象是線上學術會議的參與者,主要面向科研人員進行調查。首先,在小范圍內進行問卷的分發.根據調查對象的反饋來調整、修改問卷的內容;其次,大范圍地進行推廣并開展數據收集。共回收452份問卷,篩選、剔除無效問卷,最終獲得有效問卷379份.問卷有效樣本回收率達84%。其中,有關調查對象的基本信息、線上學術會議參與經驗的描述性數據如下。

3.2.1調查對象的基本信息

在有效的379份樣本中,男性(48.28%),女性(51.72%),占比基本保持相當。調查對象中大多數處于40歲及以下,占95.5%,以博士生、青年學者等為主。大多數研究對象的科研工作年限為10年以內,占93.4%,科研工作年限10~19年、20-29年、30-39年、40年及以上的分別占2.90%、1.85%、1.32%和0.53%。樣本中大部分對象在高校從事科研工作,占比89.71%,企業、科研院所、其他機構占比較少,分別為5.28%、1.06%、3.96%。

3.2.2調查對象的線上學術會議知識交流參與情況

本研究中線上學術會議參與情況主要指的是科研人員參與線上學術會議知識交流的頻率、時長、平臺使用情況這3個方面。

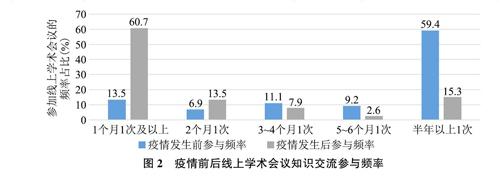

對調查對象疫情前、疫情后的參與頻率分別進行提問,可以更清晰直觀地了解疫情影響下科研人員參與頻率的變化情況。疫情發生前,大部分研究對象參與頻率為半年以上1次,占59.4%;疫情發生后數據有了較大的變化,大部分研究對象的參與頻率提高到1個月參加1次及以上的線上學術會議,占60.7%,其他具體如圖2所示。

在調查對象參與時長方面,大部分科研人員參與線上學術會議的時長一般為2~3小時,占全體的64.12%;1小時以內的占16.09%;4~8小時的占8.44%;9~24小時的占5.54%;最后是24小時以上的參與情況,占5.8%。根據調查結果,與傳統線下學術會議相比,線上學術會議的參與時長一般都較短.大部分參會者的參與情況集中在2~3小時。這也體現了線上知識交流模式的特殊性,由于出現了很多不需要注冊費的開放性線上學術會議.研究對象對知識獲取的針對性更加明顯,如專門看中了某位學者的報告而來“捧場”。因此,相對而言,線上學術會議的參與時長呈現出相對的短暫性特征。

在調查對象平臺使用情況方面.樣本中43.87%的科研人員都使用過騰訊會議:其次是使用過釘釘、ZOOM、Skype、Webex、飛書,分別占21.94%、17.4%、2.21%、1.23%、1.10%;也有12.25%的調查對象使用過一些其他線上學術會議平臺。

3.3數據分析

3.3.1信度、效度分析

本研究采用內部一致性系數(Cronbach'sa)、平均方差提取值AVE和收斂信度CR來檢驗研究的信度,即研究結果的一致性程度。采用SPSS24.0進行信度檢驗,一般情況下,Cronbach's a值高于0.7時,研究信度較好。本研究量表的總體Cronbach's a值為0.912,所有因子的a值均大于0.7。一般情況下,當AVE值大于0.5,CR值高于0.7時,變量具有較高的可信度。如表2所示,本研究所有變量的AVE值均高于0.5,CR值均高于0.75。因此本研究信度較好,各個變量內部具有較強的一致性。為了對研究的效度進行檢驗,即研究客觀、準確反映真實結果的程度,本研究采用KMO檢驗和巴特利特球體檢驗、收斂信度、區別效度來驗證研究效度。根據檢驗結果,KMO檢驗系數為0.855、巴特利特球體檢驗顯著性水平p=0.000。一般情況下,因子載荷值大于0.5,收斂信度較好,本研究中的因子載荷值均在0.6以上,收斂效度較好。區別效度是通過比較各個變量AVE的平方根是否大于該變量與其他變量的相關系數,檢驗結果如表3所示,研究中所有變量AVE值的平方根均大于其相關系數。因此,本研究具有較好的效度。

3.3.2結構方程模型分析

本研究使用AMOS 24.0建立初始模型并進行賦值、運算,模型情況如圖3所示。對模型進行擬合.模型的擬合指數情況如下:卡方/自由度的值為2.584,RMSEA值為0.065,CFI值為0.926,GFI值為0.903,AGFI值為0.876,NFI值為0.924,IFI值為0.927,PGFI值為0.690,PNFI值為0.757。將實際統計值與標準值進行比較,各指標都基本達到標準要求。因此,本結構模型的整體擬合情況較好,數據與假設模型的適配程度良好。

本研究采用最大似然法估計各路徑系數、顯著性情況,具體檢驗結果如表4所示。其中,當顯著性P值小于0.001時會以“***”呈現;當P值大于0.001時直接以數值呈現:當P值大于0.5時,則假設不成立。根據表4中各路徑系數與P值.可以發現努力期望對線上學術會議知識交流參與意愿有顯著正向影響.參與意愿對實際參與行為有顯著正向影響,在0.001的水平顯著,因此假設2、6成立;績效期望、交流情境的P值均小于0.05,在0.05的水平上顯著,可以發現績效期望對參與意愿有顯著正向影響、交流情境對參與意愿有顯著負向影響,因此假設1、5成立;社會影響、服務質量的P值均大于0.05,因此假設3、4不成立,社會影響、服務質量對線上學術會議參與意愿影響不顯著。

3.3.3結果分析

根據上述研究結果,績效期望、努力期望對線上學術會議知識交流參與意愿有顯著正向影響,參與意愿對實際參與行為有顯著正向影響。其中,努力期望的路徑系數為0.315,大于績效期望的路徑系數0.183,顯著性水平也更高,證明本研究中對線上學術會議知識交流參與意愿正向影響最大的因素是努力期望,其次是績效期望。努力期望之所以對參與意愿產生了最大的正向影響原因在于:參加線上學術會議最突出的優勢就在于節約各類成本,如經濟成本、精力成本等;個人電腦與智能手機的普及,使得個人參與線上學術會議所需的努力非常少、參會過程非常簡單快捷;線上學術會議的靈活性高,不受限于時間、地點,可以根據實際情況做出調整;可以借助網絡的優勢,同時容納相較于線下同一會議更多的人員來參加會議,因此線上學術會議準人度較低,等等。

同樣.績效期望對于線上學術會議參與意愿有顯著正向影響。在線下學術會議無法正常開展的情況下,線上學術會議的知識交流功能可以進行有效的補充與支持。與傳統線下學術會議相比,由于線上學術會議的參與成本低、組織效率快,因此可以結合當前熱點、時事,迅速、有針對性地組織相應的學術會議,其知識傳播的及時性更高,研討內容更豐富多樣,前沿性更強。同時,在特定時期,科研人員通過線上模式獲取學術知識,能在一定程度上保障其科研和工作的延續性,提高科研人員的學術水平。

根據研究結果,交流情境的路徑系數為-0.126且在0.05的水平上顯著,因此交流情境對參與意愿有顯著負向影響。線上學術會議的一大缺陷在于參與者無法像在線下學術會議中一樣與其他科研人員進行面對面的交流,并開展學術社交,由此導致線上學術會議的知識互動體驗、人際交往體驗、人文感知體驗等相對欠佳。對于很多科研人員而言,由于線上學術會議缺乏正式的會議氛圍,參會者往往需要有較強的自我約束能力才能保證其參會的知識交流效率與效果,因此,交流情境成為線下與線上接受差異的最典型變量。

社會影響、服務質量的P值分別為0.525、0.328,都大于0.05,其對參與意愿的影響不顯著。在社會影響方面,由于科研人員參會也有自己的衡量標準,比如重視會議等級、關注會議主題和報告人員等;同時還有一些“持續”因素,如習慣于每年參加某些年度性大型會議:加之很多學術會議秉承開放科學的理念,會議參與的選擇性和替代性更高。從這些方面考慮,“線上”和“線下”的差異性似乎也不大,因此.周圍的人和環境對科研人員參與意愿的影響不顯著可能與之相關。而在服務質量方面,國內的線上學術會議平臺還處于新興發展階段,還未形成特色鮮明的會議服務設計架構和模式,也缺少專屬的用戶群體,因此社會影響因素的作用并不明顯。此外,線上學術會議平臺作為知識交流的新方式,雖然可以滿足科研人員知識交流的基本需求,但無法提供與線下一樣完善的溝通服務,這個先天性的缺陷可能是造成其不顯著結果的重要原因。

4總結與展望

在疫情影響下,學術會議知識交流的新秩序亟待建立,以維系學術生態,支持科學研究與發展。線上學術會議的出現作為一種特殊時期的“替代”.它是否會成為全新的知識交流模式已成為關注重點,其第一要點就是科研人員本身對于這個“新事物”的態度。本文探究了疫情影響下科研人員參與線上學術會議知識交流的意愿,以UTAUT模型為基礎,結合線上學術會議知識交流的特點、功能,構建了以績效期望、努力期望、社會影響、服務質量、交流情境為變量的線上學術會議參與意愿和參與行為影響因素模型。研究結果顯示,績效期望、努力期望是正向影響科研人員參與線上學術會議的因素,交流情境是負向影響科研人員參與意愿的因素,社會影響、服務質量對科研工作者參與線上學術會議的意愿影響不顯著。基于這些結果以及現實實踐中的情況,提出如下建議:

1)交流情境方面:線上學術會議需要增強參會者的參與感,營造盡量貼近真實的參會體驗,豐富參會者的知識互動體驗、人際交往體驗、人文感知體驗等,形成線上學術會議的沉浸式參會體驗。例如,可以考慮在線上學術會議中增加虛擬現實技術(Virtual Reality,簡稱VR)的使用,提高參會者情境感知程度,激發其參與意愿。

2)社會影響、服務質量方面:在社會影響方面,可以通過多樣化的渠道宣傳和推廣線上學術會議,構建相關綜合信息平臺,吸引更多參與者加入“云端”交流;同時,盡可能邀請各領域內有影響力的學術權威、專家、新生代科研工作者等參與、宣傳會議,提高會議質量。線上學術會議平臺應該根據用戶反饋.有針對性地對平臺提供的服務進行拓展和完善,面向多領域打造針對線上學術會議的特色功能.提高平臺的競爭力以及該模式的發展潛能。在一些操作性、工程性強的學科領域(如醫學領域等),線上模式可以結合實地儀器、裝備等,更好地發揮知識交流的完整性、精細性,而不是過去那種“平平”的文字式報告,這樣提供了更多的啟發性思考。

3)績效期望、努力期望方面:線上學術會議應該發揮自身便捷、成本低、時效性強、知識交流轉化速度快等優勢,吸引更多的研究人員參與線上學術會議。如緊密結合實時知識交流、創新的需要,定位前沿的學術會議主題;提高會議的準入度與容納能力,增加多學科人才在線上學術會議中交流的機會,促進學科內、學科間的知識交流、碰撞與融合等。

當然,本研究仍然存在一些不足之處,由于線上學術會議知識交流的相關研究、參考依據較少,本文根據已有研究并結合線上學術會議特點提出的模型可能還不足以完全體現線上學術會議知識交流的特征。例如,本文還未考慮會議的類別(國內、國際會議)、會議的等級、參會者的時差、線上會議的環保性等因素。此外,對于混合式學術會議模式,本文并沒有加以關注.而是將重點放到了“云端”,以凸顯問題體系的解決。同時,研究樣本大部分是青年科研人員,其他不同年齡段的研究對象數量較少,不足以反映學術界科研人員參與線上學術會議的全部情況。在未來的研究中,將對此進行進一步完善、關注和跟蹤。