學術新媒體用戶社會化閱讀行為的生成機理研究

李宇佳 張向先 陳為東

關鍵詞:學術新媒體;社會化閱讀行為;社會學習理論;自我決定理論:知識社交行為

社會化網絡時代下閱讀的知識社交行為逐漸成為常態化趨勢,閱讀模式由傳統以書為中心的紙質閱讀演變成了注重媒介復合、行為復合、價值復合的紙質閱讀與數字化閱讀融合的復合閱讀模式,其中數字化閱讀為了提高知識獲取效率和滿足深閱讀需要,構建以讀者為核心并支持分享、互動、溝通、協作、傳播、社交等凸顯用戶社交關系的社會化閱讀(Social Reading,或稱社交性閱讀)模式。學術新媒體具備社會化閱讀功能,用戶閱讀平臺文章內容時可以進行分享轉發、交流評論、社交互動等行為,其中學術博客/微博、學術虛擬社區APP和學術微信公眾號作為學術新媒體重要的學術信息服務媒介均具有社交功能和社群化特征,社會化閱讀現象切實存在于學術新媒體環境下。目前社會化閱讀出現用戶分享形式化、交互活躍度低、評論參與度低等問題,經常評論用戶僅占14.8%。學術新媒體文章、主題、話題及其他用戶生成內容(User-generated Content,UGC)的擴散、流動和轉化離不開用戶的轉發、分享、交流、評論等社會化閱讀行為,如何優化用戶的社交性閱讀體驗和提高閱讀價值成為改善學術新媒體知識服務質量的突破點。學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理的探析有助于發現行為映射的心理動機,從而提升知識服務效果、用戶滿意度和社會化交互效率,實現用戶生成內容的信息流轉和價值增值。

1相關概念界定

1.1學術新媒體概念

學術新媒體是學者個人、學術機構、學術信息服務提供商借助新媒體技術和平臺為科研用戶提供學術信息服務的新型媒介,支持科研用戶分享、社交、傳播等行為,其中學術博客/微博、學術微信公眾號、學術虛擬社區APP是學術新媒體的重要形式。

1.2社會化閱讀概念

目前關于社會化閱讀還沒有形成統一的概念界定.李武等和畢秋敏等認為社會化閱讀是借助閱讀社區或平臺以讀者為核心和用戶社交關系為紐帶,允許分享、交流、互動、評論等社會化閱讀行為的一種全新閱讀模式:高雯雯認為社會關系網絡是社會化閱讀的依托.社會化閱讀可通過社交和用戶生成內容增強閱讀價值:Heikkilti H認為社會化閱讀與傳統紙質閱讀的區別在于閱讀過程中可同時與異地多位讀者保持溝通,實現知識共享和交流等多種網絡功能。Romero N等認為社會化閱讀在智能終端下得以普及,源自朋友的推薦、分享、注釋、評論等閱讀行為,有助于讀者的社會化交互行為特征提取及偏好挖掘.從而實現精準化推薦。冉華等認為現實或虛擬的社群成員(≥2個)的信息分享和生成是社會化閱讀的關鍵,強調閱讀分享等社會性行為。

綜上可知社會化閱讀具有幾點共性特征:以用戶為核心,用戶關系為紐帶,用戶生成內容為節點,注重閱讀的社會性行為(分享、交流、評論等),不限社群規模大小(≥2人即可),與是否在線無關。因此,將社會化閱讀界定為:社會化閱讀是一種注重閱讀過程中的內容分享、交流、評論等社會性行為的閱讀模式,通過知識社交行為增強閱讀價值和體驗,該模式以用戶為核心,用戶生成內容為節點.節點在用戶關系中流轉.與用戶是否在線和社群人數規模無關。學術新媒體與社會化閱讀行為的耦合分析為提高知識流轉效率和知識服務效果提供了優化路徑。

1.3學術新媒體用戶社會化閱讀行為內涵

學術新媒體社會化閱讀行為是在學術博客/微博、學術虛擬社區APP、學術微信公眾號等媒介下的用戶形成了學術共同體關系,構成社區、社群、粉絲和關注者,用戶之間存在學術信息的貢獻、分享、轉載、傳播、交流、回復、評論等社交性行為,促使學術信息的流轉、擴散、發酵和增值。

2相關研究現狀

壹學者、丁香園、社科學術圈、經管之家、科學網、小木蟲、募格學術等以學術信息服務為主的微信公眾號達到700多個為用戶了解學術資源、學界新聞、科學發現、熱點動態、論文寫作指南、學術直播課程等開拓了新路徑。關于學術新媒體的研究主要集中在知識流動規律、知識交流行為和效率、知識共享、知識貢獻、知識聚合、知識流轉、用戶滿意度和學術影響力等方面。目前社會化閱讀App(鮮果、微信讀書、豆瓣讀書、簡書、Zak.er、Flipboard等)具有分享、點贊、私信、對話、關注、評論等社交功能。關于社會化閱讀行為的研究:不持續使用和持續使用的影響因素、Flow(心流體驗)對社會化閱讀行為意愿的影響、退出、建言、忠誠或忽略行為,分享和共享行為,書籍協作編輯行為,動機與行為關系。關于動機與行為,Li等分析了微信用戶社會化閱讀的動機和行為關系.發現消磨時間和自我發展顯著影響閱讀行為和社交行為.信息獲取和興趣顯著影響閱讀行為,社會性交互和同伴認可顯著影響社交行為。綜上,當前還比較缺乏學術新媒體環境下用戶社會化閱讀行為的相關研究,可結合動機分析學術新媒體用戶社會化閱讀行為。

3學術新媒體用戶社會化閱讀行為要素與生成過程

3.1學術新媒體用戶社會化閱讀行為要素

學術新媒體用戶社會化閱讀行為要素包括:多元化學術新媒體、社群化科研共同體、碎片化生成內容、社會化用戶行為、增值化發酵知識,如圖1所示。5個要素共同作用實現學術新媒體用戶社會化閱讀價值增值和閱讀效率提升。

3.1.1多元化學術新媒體

學術博客/微博、學術微信公眾號、學術虛擬社區APP、學術社交網絡以學術信息服務為主,提供科研、社交、傳播等多種服務功能。一種學術新媒體可能存在微信公眾號、微博賬號、學術APP或獨立網站等多種形態,例如壹學者、科學網、經管之家、丁香園等,體現了學術新媒體形式的多元化、多樣性及信息獲取路徑的多源性。

3.1.2社群化科研共同體

學術新媒體改變了傳統環境下學術信息的生產和傳播方式,通過社會化閱讀行為使得學術信息得以生成、流轉,聚集了具有相同興趣、同一領域或研究主題的關注者、粉絲并形成科研(學術)共同體,科研共同體之間又會形成不同規模的科研團隊或小群體,表現出社群化特征。

3.1.3碎片化生成內容

學術新媒體信息資源具有海量性、生長性、學術性,提供文本、圖片、視頻、鏈接等多種內容形式,內容來源于用戶的知識貢獻、分享、轉發、回復、留言、評論等一系列社會化閱讀行為,具有易讀性、簡短性、多源性、碎片化等特性,有助于提高用戶閱讀量和瀏覽的簡約性,增強學術信息的傳播效果和交流效率。

3.1.4社會化用戶行為

用戶在學術新媒體平臺上瀏覽、檢索和閱讀信息時會伴隨分享、轉發、互粉、交流、回復、評論、留言、回帖等一系列知識社交行為,這些行為表現出了利他性、協作性、依賴性和歸屬感等社會性,減少了用戶的孤獨感、無助感,提高用戶粘性行為。學術新媒體用戶的社會化行為突顯了用戶的社交關系,區別于傳統學術信息的傳播方式。

3.1.5增值化發酵知識

根據知識發酵理論或融知發酵理論得知:知識觀點的學術價值是知識增長的關鍵影響因素,而知識觀點的積累、發酵、完善和增值起源于用戶群體之間的知識貢獻、共享、協作等。學術新媒體信息資源在用戶社會化交互過程中不斷地發酵出新觀點、新思想、新角度,知識發酵助推了知識的流轉、演變,甚至變異,促進用戶深學習,實現閱讀價值增值。

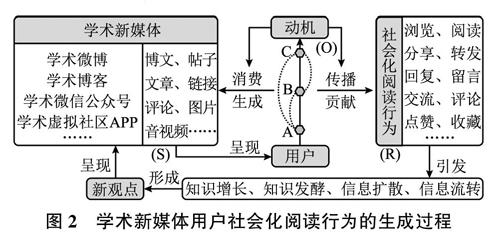

3.2學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成過程

學術新媒體用戶在社會化閱讀過程中模糊了內容生產者、傳播者、消費者之間的角色界限,用戶既可以是生產者,又可以扮演傳播者和消費者。學術博客/微博、學術微信公眾號、學術虛擬社區APP等學術新媒體用戶在動機驅動下參與社會性行為,學術信息在用戶群體之間不斷流動轉化。根據行為心理學人類一般行為的S-O-R(Stimulus-Organism-Response)模式得知用戶在刺激或刺激物下會伴隨生理或心理反應,從而產生相應行為。學術新媒體用戶社會化閱讀行為的生成過程如圖2所示。

學術新媒體用戶如A、B、C可以在生產者、傳播者、消費者、貢獻者之間轉換,博文、帖子、鏈接、文章、圖片等學術信息生成內容在用戶扮演的多重角色下實現知識流動。學術新媒體信息資源作為刺激物(S)會引發用戶心理動機(0),用戶在動機驅使下做出一系列信息行為(R):閱讀、分享、轉發、評論、交流等,其中用戶轉發行為允許分享到微博、微信好友、QQ空間、朋友圈、郵箱、私信等,擴大了社會影響力,評論和交流行為引發用戶的深閱讀。社會化閱讀下的知識交流行為將促使信息流轉、擴散、發酵和增值等結果,衍生裂變出新的學術觀點.新的學術知識又會再次引起學術新媒體用戶的關注和討論.使社會化閱讀得以再次循環,助力科研社交活動,維系用戶社交關系。

學術新媒體用戶社會化閱讀行為實現了自我表露和關系維系,閱讀中的知識社交行為與動機存在關聯,行為動機與社會學習理論(Social LearningTheory,簡稱SLT)和自我決定理論(Self-deter.mination Theory,簡稱SDT)均密切相關。

4 SLT和SDT雙視角下學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理及機理關系

4.1基于SLT的學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理分析

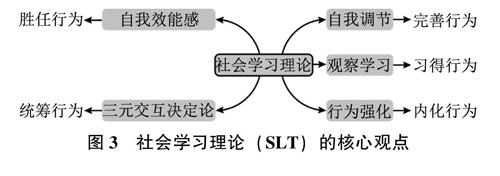

4.1.1社會學習理論(SLT)

美國心理學家阿爾伯特·班杜拉(Albert Ban.dura)批駁傳統行為主義,認為人的行為僅由環境塑造,他認為個體內在認知、自主性、能動性、內驅力對行為的影響也不可忽視,提出了社會學習理論(Social Learning Theory,簡稱SLT)和社會認知理論(Social Cognitive Theory,簡稱SCT),社會認知理論源自社會學習理論.兩者主要觀點相同,包括三元交互決定論、自我效能感、觀察學習、自我調節、行為強化,如圖3所示。

1)三元交互決定論

三元交互決定論認為人的認知、行為和環境三者相互滲透,互為因果,彼此緊密關聯。三元交互決定論融合了行為僅受環境控制的環境決定論和行為僅受本能、期望、內在驅力等驅使的個人決定論,由環境決定論或個人決定論的單向性轉移到彼此影響的雙向性。人的信念、情緒、思維、非理l生等認知因素支配個體行為,行為結果改變著人的認知和環境狀態,環境因素又反作用于個體的認知與行為。三元交互決定論統籌了個體認知、行為和環境,使個體表現出了協調統一性。

2)自我效能感

自我效能感是個體判斷和推測行為能否勝任某一任務或活動的主觀感受,包括行為的效能預期和結果預期。效能預期是指個體對自己行為能力的推測;結果預期是個體預測到某種行為對應的結果,可能會激活和選擇該行為。自我效能感與效能負載力(認知負載力和運動負載力)的感知有關,效能負載力本質為最小阻力原則,行為執行的阻力越小用戶感知易用性和滿意度越高,成功的可能性越大。

3)觀察學習

觀察學習(又稱替代學習、無嘗試學習)是指個體通過觀察、模仿榜樣行為及行為結果并觸發自我調節來習得行為,包括注意、保持、再現和動機4個過程,是個體適應社會化的有效途徑.榜樣或意見領袖是個體做出行為決定的刺激源之一,是行為再現的驅動力。

4)自我調節

Lin H認為個體存在的觀察學習現象否定了行為主義的刺激一反應模式.在觀察學習過程中個體會判斷、評價行為預期和行為結果,用于調節行為過程,該調節過程包括對自我的觀察、判斷和反應3個階段,實現內在因素對行為的調節及強化。

5)行為強化

強化理論認為個體產生某種行為是為了獲取愉悅的、滿足需求的結果,而避免某種行為是為了防止出現不愉悅的結果,包括直接強化、替代強化和自我強化。直接強化是個體受到自身行為結果的影響,替代強化是通過觀察他人行為及結果而影響或決定自身行為,自我強化是個體對自身行為結果的認知反思和評價從而延展到后續行為表現。

4.1.2 SLT下學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理構建

人具有社會性傾向,依據社會學習理論得知個體會習得合理化行為使自己適應社會化過程。學術新媒體用戶為了表達自我和維系關系,博主與關注者、粉絲與粉絲等群體用戶會在自我表達和關系維系驅動力或動機下產生社會化閱讀行為。借助系統動力學軟件iThink9.0.2繪制學術新媒體用戶在社會學習理論下的社會化閱讀行為生成機理,如圖4所示。

學術新媒體環境給學術用戶提供了資源情境、技術情境、服務情境和用戶情境,用戶的行為與自身對這4種情境的認知相匹配。認知和行為會隨著學術新媒體環境的變化而改變,學術新媒體環境下的資源數量、技術更新、服務質量、用戶留存及活躍度、參與度等也隨著行為變化,體現三元交互決定論的統籌行為功效,表明社會化閱讀與環境、個體認知和行為的融合交互驅動有關。學術新媒體的榜樣或意見領袖如學術博客專家、學術微博大V的粉絲數量眾多,粉絲通過注意榜樣和意見領袖的社會化行為,在保持、再現和動機下習得行為。用戶習得行為是為了喚醒和增強自我效能感。在自我效能感的效能預期和結果預期下.用戶感知到的效能負載力越小,勝任分享、回復、交流和評論等任務的成功可能性越大,越有可能參與轉發、評論、互動等知識社交行為,滿足表達自我和維系關系的動機需要,實現控制感和價值感。自我效能感還受到先驗經驗的成敗(成功的經驗會提高個體的自我效能感、失敗的經驗會引起習得性無助感)、替代性經驗(通過觀察個體行為從而間接地對自我效能的判斷)、個體的暗示、建議和勸說、情緒的喚醒、情境條件的限制等影響。用戶觀察習得的行為在社會化閱讀行為結果下得以直接強化.如回帖、評論的點贊和被轉發有助于行為強化。其他用戶社會化閱讀行為被點贊、正面評論等行為結果會遷移到自身得以替代強化。用戶對社會化閱讀行為的認知和評價會影響后續行為而實現自我強化。學術新媒體用戶在閱讀了優秀的貢獻者、分享者、評論者的信息后會激活、喚醒自己的觀察、判斷和反應,在自我調節下可能參與知識貢獻、分享、點贊、轉發、評論等社會性行為。根據社會學習理論的5個核心觀點得知學術新媒體用戶在內驅力或動機下產生社會化閱讀行為,使用戶生成內容得到流轉、擴散、發酵和增值,產生完整的信息流。

4.2基于SDT的學術新媒體社會化閱讀行為生成機理分析

4.2.1自我決定理論(SDT)

自我決定理論認為社會交往是人類基本需求之一,社會化閱讀行為依托于社交關系和社會性交互,用戶群體在貢獻、分享、評論等社交過程中通過同化、順應實現社會性知識建構。自我決定理論認為人類基本的心理需求有3種:勝任需要(能力需要)、關系需要(歸屬需要)、自主需要,這3種需要的滿足程度控制著個體內在動機.從而產生自我決定行為,表明動機和行為的執行強度相關。自主需要是個體在多大程度上可以根據自我意識進行自由選擇和執行行為:勝任需要與自我效能感密切相關,是個體希望自己能夠完成任務活動;關系需要又稱歸屬需要.是指人類作為社會群體的獨立個體.渴望人際關注和情感親密關系,獲得歸屬感,如圖5所示。

4.2.2 SDT下學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理構建

根據自我決定理論.學術新媒體用戶的自主需要、關系需要和勝任需要激發了心理動機,驅動了社會化閱讀行為,從而生成一系列知識社交行為,如圖6所示。

學術微博、學術微信公眾號、學術虛擬社區APP等多元化、便捷性的學術新媒體為科研共同體用戶承載著學術會議、前沿資訊、熱門文章、論文寫作、項目基金等碎片化生成內容,滿足科研群體的多目標需求,同時資源情境、技術情境、用戶情境、服務情境分別為科研群體提供學術信息、技術支持、用戶群體組建及知識服務等功能情境。根據自我決定理論得知社群化科研共同體具有社會交往需要,其自主需要是為了自我表達和自身能夠隨時隨地閱讀、分享、轉發、評論等行為,關系需要是為了維持相同興趣愛好者或同行的社交關系以及勝任需要是為了勝任任務。科研共同體為了滿足這3種需要在心理動機驅動下產生分享、轉發、評論、交流等社會化閱讀行為。社會化閱讀行為使知識得以流轉、發酵,從而實現增值,增值化的學術信息有助于用戶遇到有用或有趣的信息資源,使用戶體驗到歸屬感。

4.3 SLT和SDT雙視角下學術新媒體用戶社會化閱讀行為機理關系分析

學術新媒體用戶社會化閱讀行為的生成離不開心理動機,而社會學習理論(SLT)和自我決定理論(SDT)都與動機相關,SLT和SDT雙視角下學術新媒體用戶社會化閱讀行為生成機理的關系如圖7所示。

學術博客/微博、學術微信公眾號、學術虛擬社區APP等多元化學術新媒體承載著海量、多源、動態生長和碎片化的學術信息資源以及復雜的用戶社會網絡關系。學術新媒體滿足用戶多目標需求的學術信息資源來自科研群體社會化行為過程中生成的內容,在用戶隨遇隨機組成的社群和構建的學術共同體下,使用戶生成內容(UGC)得以在社會網絡關系下流轉、演進。根據人類一般行為S-O-R模式,學術信息和用戶關系作為刺激物(S)會激發科研用戶的需要:自我表達和關系維系。用戶在自我表達中進行知識的貢獻、分享、交流和抒發情感等,并從眾多他人自我表達中獲得學術知識、意義建構和情感支持,使學術觀點不斷涌現;在關系維系中實現社會關系的建立和維持。學術新媒體用戶的自我表達和關系維系受到個體認知、行為、環境和行為動機等因素支配,其中行為動機(O)是心理現象中由心理過程和心理特征相互作用形成的心理狀態,具有穩定性和暫時性。在動機心理下,用戶為了習得行為和滿足心理需要,通過社會學習理論(SLT)的三元交互決定論協調統籌認知、行為和環境的關系以獲得和諧感、統一感。自我效能感和自我決定理論(SDT)的勝任需要(能力需要)預測勝任感、控制感。用戶通過觀察學術新媒體用戶行為模仿、習得行為,并調整、修正自身行為,通過點贊、評論、回復等行為加以強化、鞏固和內化,從而勝任任務。學術新媒體用戶在自主需要的自我選擇、勝任需要的勝任感與控制感以及關系需要的歸屬感的共同驅使下產生分享、轉發、留言、回復、評論等社會化閱讀行為來表達自我和維系關系.實現自我價值感和完成社會化過程。用戶在社會化行為過程中伴隨信息流轉、擴散、發酵和增值,從而實現學術信息資源的動態生長和價值形成。

5結束語

學術新媒體具有社交功能,支持用戶的知識交流,因此,有必要探析學術新媒體用戶的社會化閱讀行為。學術新媒體用戶的社會化閱讀行為受到動機的激勵,而行為動機與社會學習理論和自我決定理論都密切相關。分別從社會學習理論的三元交互決定論、自我效能感、觀察學習、自我調節、行為強化5個核心觀點以及自我決定理論的自主、勝任和關系3種人類基本需要的視角構建了學術新媒體用戶社會化閱讀行為的兩個機理,并剖析了兩個機理間的關聯關系,有助于明確社會化閱讀行為的心理動機和心理需要,便于知識服務提供者根據用戶的心理和需要優化學術新媒體的知識服務、閱讀推廣和用戶體驗滿意度。學術新媒體用戶群體在社會化閱讀行為過程中碰撞出新的學術觀點,并從多個視角解讀用戶生成內容以深度完善信息.為用戶發現、偶遇有用或有趣信息提供了可能性。由于用戶行為與認知、心理、情緒、潛意識等多種因素關聯,具有復雜性,后續將從認知心理學視角完善學術新媒體社會化閱讀行為機理并在實踐中檢驗機理的可靠性和普適性。