風險鏈視角下公共衛生應急情報體系的優化路徑

連婉廷 趙吉

關鍵詞:公共衛生;應急情報體系;公共衛生風險;風險鏈

公共衛生應急體系是否完善對于整個社會經濟發展和人類文明進步具有重要的影響,也對情報體系的風險抵御能力提出了嚴峻的考驗。現代社會發生的幾次重大疫情——無論是SARS、埃博拉還是依然肆虐的COVID-19,無一不昭示著公共衛生風險對人類社會的威脅。如何監控、預防、回應公共衛生風險是確保人類社會可持續發展的重要前提。沒有信息支撐的公共衛生研究等于沒有實驗室的病理學研究。尤其在當下社交媒體時代和大數據時代,如何利用公共衛生情報實現循證決策和抵御潛在風險,決定著風險阻擊戰的成敗。近年來,在應對各類疫情的實戰中,公共衛生應急情報體系成為有效抵御和應對公共衛生風險的軟科學,然而在風險抵御的實踐中也凸顯了目前公共衛生風險抵御能力的不足,推進公共衛生情報風險應急治理現代化已成為公共衛生領域研究的熱點和焦點。為了提升公共衛生應急情報體系的效能.本文基于風險鏈的視角剖析公共衛生應急情報體系的各個要素,并從這些不同要素人手,系統地探討公共衛生應急情報體系的優化路徑,為公共衛生情報研究以及應急治理理論提供可借鑒的思路。

1文獻回顧

情報與公共衛生是一種寄生和共生的關系,沒有情報體系的支撐,公共衛生難以發展,沒有公共衛生的實踐,情報理論體系難以豐富和完善。就情報學與公共衛生研究的交叉而言,公共衛生情報(Public Health Intelligence)和公共衛生情報學(Public Health Informatics)都是重要的概念。每當人類社會出現一次重大疫情,學界和業界就會高度重視公共衛生情報的研究.為防控疫情風險提供信息基礎。

1.1公共衛生應急情報

公共衛生應急情報是公共衛生情報的概念子集。公共衛生情報不僅僅指代一種信息,也指代一個過程(Process),即利用統計學與流行病學的相關專業手段,搜集、整理、分析公共衛生的相關信息,并用以提升公共衛生水平。之所以稱其為公共衛生“情報”(Intelligence)而不是“信息”(In.formation),在于公共衛生情報是對大量公共衛生信息的分析與提煉,強調了信息中的知識(Knowl.edge)及其能夠提升決策質量的功能。公共衛生應急情報則將公共衛生情報集中于“應急”的場域。應急情報就是使情報具備危機預警能力和平時預警能力。因此,從公共衛生情報轉化為公共衛生應急情報,就需要一套以系統化的情報采集、處理、分析和決策為核心的情報體系。應急情報既關注頂層的應急響應情報體系架構,也關注微觀的應急情報資源、應急情報技術、應急情報平臺等能力內容。就目前應急情報存在的問題而言,情報儲備、情報準備、情報分析、情報共享以及利用情報決策的能力都有待提高。

1.2公共衛生應急情報體系

公共衛生應急情報體系構建于公共衛生信息系統(Public Health Information System)。公共衛生信息系統是公共衛生相關信息的管理體系.這一系統能夠使國家與地方公共衛生官員之間,以及國家同其他國家的公共衛生組織迅速有效地交換信息。目前的公共衛生數據與信息管理已經同公共衛生實踐的科學基礎同步發展,公共衛生實踐現在也將生物醫學領域的研究發現和流行病學與生物統計學相結合,實現公共衛生的有效治理。換言之,公共衛生信息系統是整合與分享公共衛生情報的基礎平臺。目前,世界上多個國家都建立了相關的體系,例如加拿大的全球公共衛生情報網絡(Global Pub.1ic Health InteHigence Network,GPHIN)。然而,流行病等公共衛生風險往往突如其來,對于公共衛生情報體系的構建開始被置于應急管理的情境中加以討論。自埃博拉疫情出現之后,公共衛生應急情報體系的有關研究走進了學術界的視野。一些研究較具針對性,例如探討公共衛生應急治理中的信息共享、信息技術的應用。除了具體的領域之外,一些研究也從過程的角度關注公共衛生突發事件的情報體系。尤其在新冠疫情暴發之后,有關公共衛生應急情報體系的研究迅速增長,例如聚焦于應急決策、大數據背景下的信息管理框架、應急響應的情報體系等。

總的來看,目前關于公共衛生應急情報及其體系的研究兼顧了理論導向與現實導向,整合情報學、信息管理、公共管理等理論資源,分別從不同領域與不同視角提出相應的概念框架與理論模型。不過就公共衛生應急情報體系而言,公共衛生風險具有相當的特殊性,無論從風險的演化角度還是情報的構成角度.情報體系的建設和優化都要遵循風險的演化邏輯,根據應對風險的不同階段調整與優化應急情報工作.將是提升公共衛生應急情報體系的有效路徑。在這個意義上,公共衛生應急情報體系的研究不僅僅要關注系統化的整體流程,還要結合風險演化的邏輯來調整公共衛生應急情報體系的不同要素,以實現公共衛生應急情報體系效能的最大化。而這也是目前學術界忽視的一項議題。有鑒于此,本文將融合公共衛生風險的演化邏輯,提供一個公共衛生應急情報體系的優化路徑。

2公共衛生風險應急情報的內容及界定

2.1公共衛生應急情報的內容與標準

公共衛生應急情報體系是對信息進行搜集、處理、分析與共享的活動,其過程的不同環節的有效性決定了情報對公共衛生風險的抵御能力。因此,非常有必要明確公共衛生情報的基本內容與信息性質。

第一,公共衛生情報指的是與衛生相關的一切信息的總和。公共衛生情報與其他情報相比更加強調了知識的轉化,即從原始數據或者一般信息(Information)轉化為情報(Intelligence)的過程。國家與地方層面的公共衛生數據、醫學報告、研究論文以及其他開放獲取的公共衛生信息等,這些只能夠被認為是公共衛生“信息”而不是情報。將這些信息轉化為情報還需要系統地分析。另外,公共衛生情報的數據源十分廣泛多元。從過去的流行病調查結果看,60%的傳染病源頭均由人畜共患引起.因此,公共衛生情報中的原始數據整合了有關于生態氣候環境、生物多樣性等方面的自然信息,以及人口特征與易感性數據,等等。所以,公共衛生情報強調“分析”的過程。在風險當中,公共衛生情報也需要利用信息繁殖信息,即通過流行病學調查的結果,基于數學模型等工具預測風險的“時一空”影響。

第二,情報的核心目的是決策,不同性質的信息會對決策產生不同的影響。現有理論研究和實踐應用表明,客觀性與中立性是公共衛生情報的標準,即通過技術手段獲取的原始數據、經過了同行評審的科學文獻等。但是公共衛生專家同樣指出,公共衛生情報需要整合特殊性與普遍性,因為純粹的客觀數據可能難以解釋個案,或者難以適用于一些特殊情況。因此,醫學專家Sackett D L等提出醫學中的信息必須要整合“個人的臨床專業知識”(Individual Clinical Expertise)和“通過系統研究的外在臨床證據”(External Clinical Evidence from Sys.tematic Research)。因此,公共衛生情報的性質也是客觀數據與主觀認知的結合.通過客觀數據為風險提供科學的解釋預測,主觀認知則用于處理個人遇到的特殊案例或者特殊情境。

2.2公共衛生風險鏈界定情報的過程

公共衛生應急情報體系的目標是通過情報學與現代信息技術相結合,以防范、處理突發公共衛生風險,防止人類的健康受到威脅,并能夠幫助人從風險中盡快恢復.其構建需要遵循公共衛生風險的演化過程。公共衛生風險是一個環環相扣的鏈式結構,具有復雜性和動態性。公共衛生風險的情報過程指出,公共衛生應急情報的搜集、分析與應用需要遵循風險生成到風險結束的全過程.即風險鏈(Risk Chain)的框架。基于風險不同的表現形式、強度等要素搜集、分析、整合與分享應急情報。

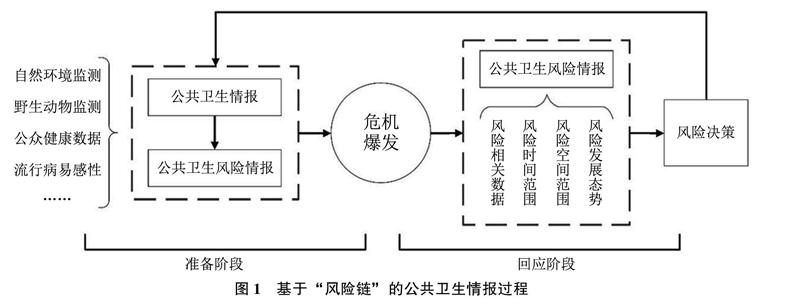

對于先前有關情報體系的研究,風險鏈規避了情報體系中事前、事中和事后3個階段,以“準備”(Preparedness)與“回應”(Response)兩個環節取而代之。對于風險治理的實際來說,很難去按照“前”“中”“后”明確地劃分風險過程。有鑒于此,風險鏈提供了一個簡化卻科學的治理過程。其中,準備階段聚焦于風險的事前防范、回應則關注風險過程中的治理以及風險結束后的總結與反饋,由此凸出了風險演化各要素的系統性,模糊了不同階段之間的界限。從完整的結構角度看,貫穿于公共衛生風險的情報過程分為3個基本要素:基礎設施、風險監測、溝通與決策。

“風險監測”聚焦于公共衛生應急的“準備”階段,即關注各類公共衛生風險的源頭。通過基礎設施建設、技術與資源調用等方面監控潛在的風險,即對可能流行疾病傳染源的監測,例如自然環境、野生動物、人畜交互行為,并且包含社會公眾健康數據的動態獲取、公眾的流行病易感性以及人口特征對可能流行病傳播的影響,世界范圍內流行疾病信息以及研究進展的動態更新等。簡言之,準備階段通過數據的分析來厘清風險源頭,進而采取必要的手段遏制風險源.故而強調公共衛生風險的預防。溝通與決策是“回應”階段的要素,即通過對公共衛生應急情報進行決策。回應階段的情報過程包括危機爆發后有關危機的各類數據的搜集研判,例如危機的特征、時間與空間上影響的范圍以及可能發展態勢、危機烈度以及應對危機的動態研究成果等。圖1呈現了公共衛生風險鏈結構下的情報過程。

根據風險鏈中“準備”與“回應”的具體任務,公共衛生應急情報體系可以分為4個方面:公共衛生情報基礎設施、公共衛生監測系統、公共衛生情報溝通系統、風險循證決策系統。根據圖1提供的框架,下文將分別從事前和事中兩個維度分別論述公共衛生應急情報體系的優化路徑。

3公共衛生應急情報準備

公共衛生應急情報準備包括了公共衛生情報基礎設施建設和公共衛生風險動態監測。公共衛生情報基礎設施建設包括了數據收集和處理等一系列活動,而風險監測則是對存在的潛在風險進行動態監測。公共衛生監測是事前階段的基本功能,通過監測人群的健康狀況以公共衛生風險環境來識別、預防、控制公共衛生風險。不過,監測并不僅僅意味著信息的獲取,而是通過系統的搜集、整合與評估公共衛生風險的各類數據.研判公共衛生風險可能的發生概率、分布以及動態趨勢,以及定期向公眾傳播公共衛生的相關信息,并預警風險。從監測的對象中看,一方面要關注人口的健康數據;另一方面要關注生態環境數據,掌握公共衛生風險的自然溫床。

3.1公共衛生情報基礎設施建設

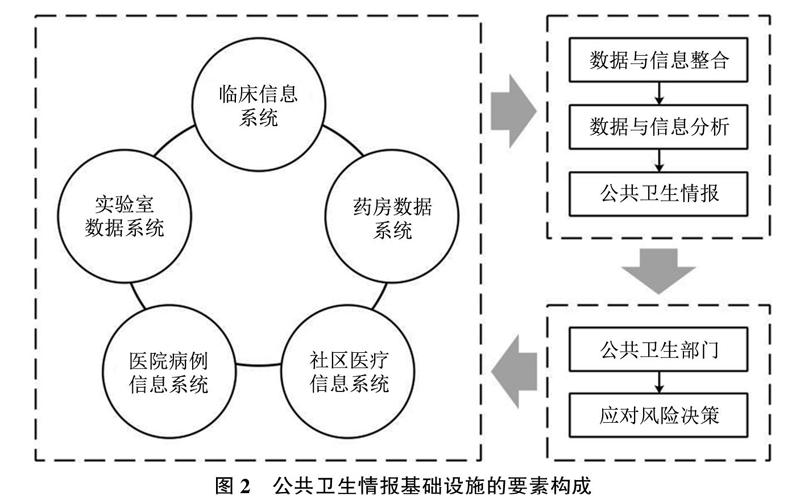

有效的公共衛生情報基礎設施是保障社群衛生安全的物質基礎,核心功能是提供及時精準的衛生情報服務.從而在日常中幫助社會各群體塑造正常的風險認知,讓公眾、社區、地方以及國家及時根據應急情報采取預防與應對措施。公共衛生情報基礎設施由3個基本要素構成:組織(Organization)、信息與通訊技術(Information and CommunicationsTechnologies)以及工作人員(People)。根據目前公共衛生情報體系的建設經驗,情報基礎設施的基本架構基于面向服務的體系結構(Service-OrientedArchitecture),即在公共衛生情報流程中明確由誰服務、對誰服務,并由5個相互獨立又彼此協同的信息源構成,如圖2所示。這些信息源通過信息的動態更新與共享,時時掌握社群內部的公眾健康情況,甄別可疑的病源信息。公共衛生部門針對公共衛生應急情報制定應對風險的決策,進而將決策之后產生的各類信息分門別類地反饋到不同的信息系統中,實現信息的動態更新與循環。

其中,①臨床信息系統包括醫院臨床治療中所采集的各類信息,主要用于識別新發現或者未知的病例,以及采集集中患病的信息;②實驗室數據系統旨在搜集有關公共衛生相關研究的實驗數據與實驗結果,跟蹤有關公共衛生研究的學術前沿與科技動態;③醫院病例信息系統旨在通過患者的診斷歷史等信息幫助公共衛生部門了解人口健康的基本情況;④社區醫療信息系統致力于從社區的層面搜集公眾的健康信息,根據社區公眾的健康狀況識別可能的風險,進而做好社區的風險防控;⑤藥房數據系統根據藥物的銷售大數據來分析社會群體的健康狀況,由此可以從地理的角度分析風險的地理分布。

不過.以上要素構成的公共衛生情報基礎設施的結構是彈性的,因為公共衛生情報的信息源并不局限于上述幾個方面,例如加拿大公共衛生情報網本質上是一套新聞信息檢索與處理系統。GPHIN通過特定的檢索方式來鑒別多源頭的信息,根據相關性原則將信息進行分類,并進行風險評估。因此,公共衛生情報基礎設施需要根據信息源而搜集新的數據類型與構建新的信息系統,并使用多種類型的儲存庫來存儲各種遺留。另外,由于公共衛生風險存在著不同的表現形式,包括流行病、慢性病甚至生物恐怖襲擊,這些信息的偵測與傳遞的難度和速度并不相同,因此在跟進公共衛生風險的過程中難以保障效率。根據發達國家公共衛生情報體系的建設經驗,公共衛生情報體系對慢性病的監測往往需要通過搜集患者的醫療保險信息以及健康抽樣調查的方式,削弱了數據更新與情報供給的及時性。有鑒于此,公共衛生情報基礎設施建設轉向“綜合癥狀”(Syndromic)監測系統,這一系統主要依靠搜集醫院的急診數據,從而迅速地報告可疑病例。此外,美國的電子健康檔案系統(Electron.ic Health Records)也可以為完善公共衛生情報基礎設施建設提供借鑒。電子健康檔案是患者健康數據的記錄載體,是將病例信息電子化儲存的方式。這種方式有利于信息的挖掘與捕捉,通過大數據的方式提供人口的整體健康狀況,從而迅速地做出指導公眾健康以及應對公共衛生風險的決策。

3.2公共衛生生態的動態監測

一如前文指出,公共衛生監測系統不僅要時時監測公眾的健康情況,同時還要監測生態環境的變動.分析生態環境是否能夠形成公共衛生的風險要素,例如病毒宿主、流行病毒的生長環境等。環境和氣候在傳染病生成和傳播中的作用很早就被認識到.這種影響尤其在分析瘧疾等病媒傳播疾病中尤其明顯。在這些疾病中,溫度、降水與濕度等環境的變化會影響生物宿主和病原體的數量,當環境條件對病媒和病原體的生長有利時,就會有疾病暴發的風險。因此,氣候和生態系統的變化,無論是人為造成還是由于自然變異,都將改變疾病的傳播方式甚至產生新的疾病。例如,萊姆病(Lvme Dis.ease)在美國的流行就與人類侵占野生動物棲息地和重新造林農田有關。同時,全球變暖可能擴大病媒和病原體的地理范圍.從而將新出現的疾病帶到新的地區。

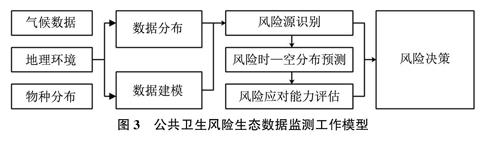

多種技術和方法已被用于監測公共衛生生態以及搜集分析環境數據,例如:衛星監測、地理信息系統、高速機器輔助分析系統、復雜情景問題解決(Complex Situational Problem Solving)、交互式建模框架等。在搜集與分析這些環境數據的基礎上,結合人口數據以及地理環境,可以被用來構建流行病學模型,預測疾病在特定時間和空間內的傳播率。與此同時,評估特定轄區范圍內的公共衛生風險負擔能力信息也十分重要,例如醫院的分布、醫療人員數量、醫療物資儲備等,進而評估地方資源對風險的承受度。圖3提供了一個公共衛生風險生態數據監測工作模型。

4公共衛生應急情報回應

公共衛生應急情報回應是指在準備階段的基礎上,進行情報的應急溝通和風險循證決策。其中,情報應急溝通包括情報的交互與共享,而情報的循證決策則是基于決策理論采用科學方法從若干個可行的備選方案中選擇最優方案的過程。公共衛生應急情報回應主要表現為對特定風險的應對,基于應急情報,如何使風險中的各個主體及時地采取應對行為以及做出科學有效的風險決策是該環節著重解決的問題。在情報周期的模型中,情報的傳遞是一項重要環節,決定了情報利用程度以及是否能夠轉化為決策。因此,這一環節就直接反映出公共衛生應急情報體系在事中階段的兩大功能——情報溝通與循證決策。

4.1公共衛生應急情報溝通

所謂情報溝通,就是指如何將情報通過特定的方式與方法傳遞給“情報消費者”.從而幫助“情報消費者”做出決策。不過在情報學中,情報溝通并不僅僅是信息的發出與接收的過程,而是涉及了一系列復雜的技術與方法。因為就情報本身的特質而言,情報代表著一種專業知識,尤其是公共衛生應急情報,里面包含了大量的醫學知識與專業術語.對于非專業人士而言,理解應急情報是一個較為復雜的過程。故而,在公共衛生應急情報的溝通中.需要解碼與轉譯情報內容,實現情報接收者對情報的正確理解。總的來看,情報溝通必須要立足于兩大原則:其一是及時性;其二是可理解性。根據學術界對COVID-19應急情報的溝通研究,公共衛生應急情報的溝通可以遵循原則如表1所示。

4.2公共衛生風險的循證決策

著名管理學家赫伯特·西蒙認為管理就是決策,情報是管理的根據、基礎和起點。在公共衛生領域,決策的基本要求是循證,即遵循情報所提供的科學證據來做出有針對性、科學的決策。因此,循證醫學是公共衛生研究的重要概念。風險治理中,將循證方法整合到決策過程是保證風險治理有效性的前提之一,即通過充分、系統地分析可獲得的情報,做出精準的回應決策。公共衛生情報研究也明確提出情報的作用就是循證決策。

循證決策的關鍵在于界定“證據”。對于公共衛生應急情報來說,相關領域的研究數據、人口學特征、公共衛生監測數據、通過治療與調查所獲得的定量定性數據都可以當作證據來使用。但是在前文已經指出,公共衛生情報的信息性質也是客觀數據與主觀認知的結合,所以專家的實踐經驗也是循證決策的情報來源。循證醫學研究將循證決策的各類證據沿著從主觀到客觀的順序排列,依次為:①個人經歷;②口頭語言;③媒體與市場數據;④定性數據(例如對社區成員以及其他利益相關者的調查與訪談);⑤方案評估的結果;⑥公共衛生監測數據;⑦學術期刊上的科學文獻;⑧科學研究文獻的系統性文獻綜述。除了證據本身之外,循證決策也要考慮決策的外部環境.即科學的決策模型在追求實現自然科學證據完備性的同時,還必須將制度、經濟、文化及社會習俗等因素考慮在內,對決策模型發揮必不可少的修正作用。借鑒學者的研究,圖4呈現了循證決策的構成要素。

5總結與討論

本文基于現有公共衛生應急情報體系在理論和實踐方面的不足,以SARS和COVID-19對為例從風險鏈的視角探討了公共衛生應急情報體系的優化路徑,旨在說明在公共衛生風險治理中應該如何準備公共衛生情報以及利用公共衛生情報的過程。從公共衛生應急情報體系結構角度看,公共衛生應急情報體系需要遵循公共衛生風險的演化路徑,在風險的動態過程中調整情報工作的重點。具體而言,主要將應急情報體系分為準備和回應兩個階段,分別闡述了不同階段中公共衛生情報工作的不同方面。在準備階段,主要突出情報的準備,即何種數據與信息能夠轉化為公共衛生應急情報。在此提出,公共衛生應急情報不僅要搜集公共衛生領域的數據,還要廣泛地收集環境數據。在回應階段,主要關注情報的利用問題.即情報如何進行溝通與共享,又應該如何利用情報進行決策。

本文在如下兩個方面具有理論貢獻。其一,應急情報體系的優化更加符合公共衛生風險的實際,整合了情報學理論、應急管理理論以及公共衛生等相關研究.使公共衛生應急情報體系更加契合公共衛生情報學(Public Health Informatics)的特征。其二,從微觀的角度聚焦于公共衛生應急情報體系中的功能.而不是遵從學術界現有研究.僅僅從宏觀的角度提出一個理論框架。誠然,本文雖然針對實際問題進行了解決性地嘗試,但總體上仍然屬于理論層面的建構,未來的研究還是要與中國情況相結合,勾連理論與現實.為公共衛生風險治理提供新的思路。