分岔隧道火災(zāi)煙氣流動特性研究*

李智勝,蔣浩鍇,高云驥,靳開顏,張玉春,李 濤

(西南交通大學(xué) 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,四川 成都 610031)

0 引言

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及社會需求的不斷增加,我國城市基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模逐年增大。截止到2019年底,我國公路隧道19 067處,全長1 896.66萬m[1]。然而,由于隧道結(jié)構(gòu)的狹長性及密閉性限制滅火和救援的機(jī)動性,且隧道火災(zāi)可能產(chǎn)生高溫和有毒有害氣體,嚴(yán)重威脅著隧道結(jié)構(gòu)及人員生命安全。因此,近年來隧道火災(zāi)煙氣流動特性備受國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注。

研究隧道頂棚溫度分布規(guī)律作為研究煙氣流動特性的重要手段已被廣泛應(yīng)用。頂棚最大溫度是隧道火災(zāi)研究中的重要內(nèi)容之一,有關(guān)研究表明大規(guī)模隧道火災(zāi)可能導(dǎo)致頂棚溫度超過1 350 ℃[2]。Alpert[3]基于大尺寸非受限室內(nèi)火災(zāi)實驗,提出頂棚射流最大煙氣溫升預(yù)測模型,然而該模型僅適用于火源與側(cè)壁間距大于1.8倍頂棚高度的火災(zāi)場景;Kurioka等[4]建立縱向通風(fēng)條件下最大煙氣溫升經(jīng)驗?zāi)P停欢撃P筒贿m用于風(fēng)速趨近于0的條件;Li等[5]根據(jù)能量守恒及火羽流理論,提出頂棚下最大煙氣溫升預(yù)測模型,該模型準(zhǔn)確性已被眾多學(xué)者所證實。縱向溫度分布是隧道火災(zāi)中另一重要研究內(nèi)容,其可反映頂棚下方煙氣的流動特性。Delichatsios[6]以豎直頂梁結(jié)構(gòu)火災(zāi)為研究對象,提出頂棚下煙氣溫度縱向衰減經(jīng)驗?zāi)P汀=陙恚琀u等[7]基于全尺寸實驗及理論分析,建立隧道火災(zāi)煙氣單指數(shù)溫度縱向衰減預(yù)測模型;Gong等[8]通過考慮熱平衡方程,提出雙指數(shù)溫度縱向衰減預(yù)測模型。上述文獻(xiàn)針對隧道火災(zāi)頂棚溫度進(jìn)行大量研究,然而大多假設(shè)的火災(zāi)場景發(fā)生在單洞隧道內(nèi)。因此針對單洞隧道火災(zāi)煙氣流動特性研究較多,然而關(guān)于分岔隧道火災(zāi)的報道較少[9-14],Huang等[9]基于1∶20縮尺模型,通過考慮岔道角度對頂棚溫度的影響,提出1個頂棚下最大煙氣溫升預(yù)測模型;Chen等[10]分析縱向通風(fēng)對有無岔道工況下煙氣流動特性的分布規(guī)律,結(jié)果表明岔道的存在對縱向溫度的分布具有一定的影響。但上述研究大多假設(shè)火源發(fā)生在隧道中心位置。事實上,隧道火災(zāi)具有較大的隨機(jī)性,可能發(fā)生在隧道內(nèi)的任何位置[12]。

鑒于此,本文通過設(shè)置不同火災(zāi)場景,模擬火源位置及熱釋放速率對分岔隧道內(nèi)煙氣流動特性的影響規(guī)律,以期為隧道火災(zāi)研究提供數(shù)據(jù)支撐及指導(dǎo)建議。

1 數(shù)值模擬方法

1.1 比尺模型

比尺模型仿真實驗在隧道火災(zāi)研究中已成為1種重要的研究方法,該方法優(yōu)勢在于可降低實驗經(jīng)濟(jì)成本,同時可針對模型進(jìn)行有效預(yù)測。其中弗魯?shù)鲁叽鐪?zhǔn)則能夠?qū)煔獾牧鲃犹匦赃M(jìn)行較好的預(yù)測,且文獻(xiàn)[8-9]的研究也證實弗魯?shù)碌臏?zhǔn)確性。因此本次仿真實驗在1∶10縮尺分岔矩形頂棚隧道模型中進(jìn)行。比尺模型與實際模型的關(guān)系可用式(1)~(4)表示:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中:Tm為模型中的溫度,K;Qm為模型中的熱釋放速率,kW;tm為模型中的燃燒時間,s;Tf為全尺寸中的溫度,K;Qf為全尺寸中的熱釋放速率,kW;tf為全尺寸中的燃燒時間,s;Fr為弗魯?shù)聰?shù);V為縱向風(fēng)速,m/s;g為重力加速度,m/s2,取值9.8 m/s2;H為隧道有效高度,m。

1.2 模型設(shè)置

以分岔隧道火災(zāi)為研究對象建立物理模型,其中主隧道長10 m,寬1 m,高0.6 m,岔道長度為5 m,岔道與主隧道水平夾角為45°,模型設(shè)置及熱電偶布置如圖1所示。

圖1 分岔隧道結(jié)構(gòu)示意

采用FDS軟件進(jìn)行仿真實驗,網(wǎng)格大小為0.025 m,網(wǎng)格數(shù)量共計777 600個,其設(shè)置依據(jù)如式(5)~(6)所示[15]:

(5)

(6)

式中:Q為熱釋放速率,kW;D*為火源當(dāng)量直徑,m;ρ∞為空氣密度,kg/m3;cp為比熱容,J /(kg·℃);T0為溫度,℃;δx為網(wǎng)格尺寸大小;g為重力加速度。

為研究分岔隧道火源位置對煙氣流動特性的影響,本文仿真實驗在自然通風(fēng)條件下進(jìn)行,選取3個火源位置,分別布置在主隧道、分岔口及岔道內(nèi)(如圖1所示)。火源表面設(shè)置為burner,燃燒表面大小為0.2 m×0.2 m,熱釋放速率分別設(shè)置為7.9,15.9,23.9,31.9,39.9 kW。

2 結(jié)果與討論

2.1 最大頂棚溫度

為驗證FDS在分岔隧道模擬煙氣流動的有效性,選取2組實驗工況進(jìn)行對比,如圖2所示。由圖2可知,模擬值略高于實驗值,但最大誤差低于10%,因此此次仿真獲取的煙氣溫度數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確。不同火源位置下熱釋放速率對隧道頂棚最大溫度的分布規(guī)律如圖3所示。由圖3可知,自然通風(fēng)條件下3個火源位置對隧道頂棚最大溫度影響較小,最大溫差約為34 ℃。

圖2 實驗測試與模擬對比

圖3 最大頂棚溫度

2.2 岔道縱向溫度分布規(guī)律

不同火源功率下火源位置對岔道內(nèi)溫度分布的影響規(guī)律如圖4所示。由圖4可知,火源上游一側(cè)的溫度明顯低于下游一側(cè)的溫度,表明煙氣傾向于岔道出口方向運移,同時也說明沿岔道縱向溫度衰減速率存在一定的差異。此外,溫度越高其衰減速率越快,且隨著距離火源距離的增加,二者之間的差異逐漸減小,在距火源遠(yuǎn)處的區(qū)域內(nèi),溫度分布差異較低,表明煙氣流進(jìn)入一維擴(kuò)散階段。

圖4 岔道頂棚溫度分布

選取火源下游側(cè)0.5 m遠(yuǎn)處為參考點,對比不同火源位置下岔道頂棚溫度分布規(guī)律,如圖5所示。由圖5可知,隨著燃燒器遠(yuǎn)離岔道,其頂棚下最大溫度明顯降低,最大差值約為110 ℃。由此可見火源位置對分岔隧道縱向溫度分布具有重要的影響,因此,有必要對岔道內(nèi)溫度縱向衰減系數(shù)進(jìn)行修正。

圖5 不同火源位置岔道頂棚溫度對比

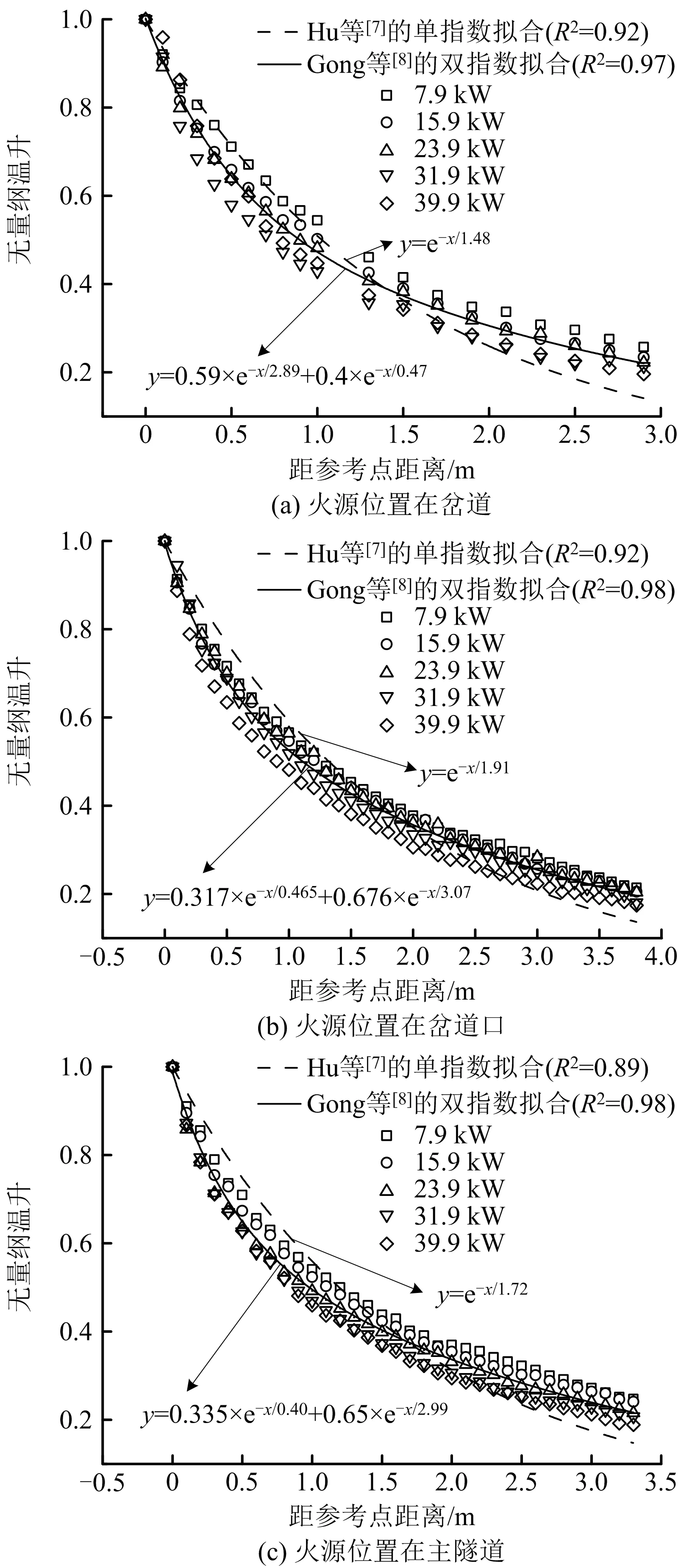

分別采用Hu等[7]和Gong等[8]提出的溫度縱向衰減預(yù)測模型對岔道內(nèi)頂棚下無量綱溫升與縱向距離的關(guān)系進(jìn)行擬合,如圖6所示。可以發(fā)現(xiàn)Gong等[8]的雙指數(shù)預(yù)測模型顯然更適合此次的模擬效果,且其相應(yīng)的R2值分別為0.98,0.98和0.97,高于采用Hu等[7]的單指數(shù)模型擬合結(jié)果(R2值為0.89,0.92和0.92)。原因在于Hu等[7]忽略了空氣橫向卷吸對溫度的影響。因此,后面的擬合公式將采用Gong提出的預(yù)測關(guān)系式。

圖6 無量綱岔道頂棚溫升

2.3 主隧道縱向溫度分布規(guī)律

不同火源位置下主隧道上下游溫度的對比情況如圖7所示。由圖7可知,火源位置位于主隧道及分岔口,距參考點距離D<1 m時,沿著隧道頂棚縱向的上游溫度均大于下游溫度,而D>1 m時,下游溫度逐漸反超;隨著煙氣轉(zhuǎn)變?yōu)橐痪S蔓延模式時,這種差距逐漸降低。而當(dāng)火源位置位于岔道時,D為3.75 m時,下游溫度才逐漸反超上游溫度,原因在于不同位置下分岔隧道結(jié)構(gòu)對煙氣的流動影響。由此可以看出,火源位置對縱向溫度的衰減具有一定的影響。因此,需要對岔道內(nèi)頂棚下溫度衰減系數(shù)進(jìn)行修正。

圖7 主隧道頂棚溫度縱向分布

為進(jìn)一步了解分岔隧道上下游的煙氣流動特性,需要對頂棚溫度進(jìn)行無量綱分析。Gong等[8]通過分析煙氣的縱向蔓延流動特性,提出單洞隧道下雙指數(shù)溫升理論預(yù)測模型,其表達(dá)式如(7)所示:

(7)

式中:T0是環(huán)境溫度,℃;ΔTx是距參考點x米處的溫升,℃;w是隧道寬度,m;A,B,c,d是經(jīng)驗系數(shù)。

由于岔道的存在造成主隧道內(nèi)上下游空氣卷吸不對稱,故導(dǎo)致其衰減速率有所不同。主隧道上下游無量綱溫升與縱向距離的擬合關(guān)系如圖8所示。以圖8(c)為例,火源在岔道時,距離參考點0.5 m時,部分下游頂棚溫度開始“反超”,隨著煙氣蔓延至3.25 m(距火源3.75 m)以上時,下游溫度基本完全“反超”。這種情況與圖7中變化規(guī)律較為一致。

圖8 主隧道無量綱頂棚溫升

3 結(jié)論

1)通過實驗對比驗證FDS模擬分岔隧道火災(zāi)煙氣流動的準(zhǔn)確性,其最大誤差低于10%。

2)火源位置對火源上方最大溫度影響較小,最大溫差為34 ℃,然而火源位置對火源附近溫度影響較大,其中距火源0.5 m處最大溫差約為110 ℃。通過對比Gong等和Hu等提出的頂棚下溫度縱向衰減預(yù)測模型擬合效果,發(fā)現(xiàn)Gong等提出的雙指數(shù)模型準(zhǔn)確性更高。

3)火源位置對煙氣在主隧道流動過程具有一定的影響。通過對比主隧道內(nèi)上下游溫度的分布規(guī)律,發(fā)現(xiàn)不同程度的“反超現(xiàn)象”。火源位置在主隧道及岔道口時,距離火源1 m后基本全部出現(xiàn)“反超現(xiàn)象”,而對于火源位置在岔道時,“反超現(xiàn)象”出現(xiàn)在距火源約3.75 m處。