學術著作的整本書閱讀:從概念到理解

宦振宇

摘? 要: 學術著作中運用的諸多概念,在保持其學術性、專業性的同時,也為整本書閱讀的教學實踐提供了突破口。概念的梳理、整合可以提供概念性視角。結合概念性視角,以《鄉土中國》為例,學術著作的整本書閱讀從概念走向理解可以采取以下實施路徑:以單元為整體的“逆向化”設計,以概念為本的梳理和整合,以任務為驅動的閱讀活動,以理解為目標的結構化遷移,從而讓閱讀真實地發生,發展學生的閱讀素養。

關鍵詞: 學術著作;整本書閱讀;概念;理解;《鄉土中國》

閱讀是獲取信息、積累知識的重要途徑之一。自《普通高中語文課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課程標準》)頒布和實施以來,整本書閱讀作為一個新的學習任務正式出現在語文課程中,這也是2017版《課程標準》的一大亮點。“整本書閱讀與研討”在普通高中語文課程中安排了1個必修學分,貫穿在三個不同階段的課程中,在必修課程、選擇性必修課程和選修課程中的學習任務群中均有涉及。

在以往的教材中,整本書閱讀通常是和“名著導讀”板塊結合在一起的,閱讀的書目以文學名著為主,很少設置學術著作的閱讀。根據統編高中語文教材的編制安排,整本書閱讀作為一個獨立的單元出現在教材中,《鄉土中國》成為第一本納入整本書閱讀單元的學術著作,其閱讀方法和策略的選擇必然有別于文學著作的閱讀。本文以《鄉土中國》為例,對學術著作的整本書閱讀進行探索。

一、學術著作整本書閱讀的定位和要求

學術著作是作者對自己學術思考、發現和觀點的表述,“大多追求的是在相關領域或者某一專題上的探索與創造,強調科學性、系統性和邏輯性,重在理論發現或解決實際問題”。1 它和文學著作有很大的區別。就內容而言,學術著作呈現的是作者的學術發現和觀點,具有一定的學術價值;而文學名著書寫的多是作者對生命、生活和社會的思考和認識。就行文思路而言,學術著作具有較強的邏輯性,大體遵循“提出問題—分析問題—解決問題”的思路,從作者的分析中可以明確地看到作者的觀點和思路;而文學著作則多采用文學的筆法,以記敘、描寫和抒情為主,行文思路較為自由。就語言而言,學術著作是作者學理性的思考,其語言講求嚴謹,表述和分析不能含糊其辭,要盡可能準確明白;而文學著作的語言則可以根據作者的需要,或平實,或生動,不要求做到絕對的準確、嚴謹。就寫作立場來看,學術著作重在表達觀點,其受眾具有一定專業基礎和專業背景;而文學著作重在欣賞和審美,讀者不需要具有高深的文學批評理論。

基于學術著作和文學著作諸多方面的不同,整本書閱讀的定位、要求、方法和策略需要根據不同的著作類型進行選擇。

《課程標準》要求在閱讀學術著作時,做到“通讀全書,勾畫圈點,爭取讀懂;梳理全書大綱小目及其關聯,做出全書內容的提要;把握書中的重要觀點和作品的價值取向。閱讀與本書相關的資料,了解本書的學術思想及學術價值。通過反復閱讀和思考,探究本書的語言特點和論述邏輯”。1 同時在“學術論述專題研討”這一學習任務中,也提出了“體驗學者發現問題、探索解決問題的路徑,以及陳述學術見解的思維過程和表述方式”的要求。2 可見,學術著作的整本書閱讀不僅要滿足基本的知識和信息的獲得,它更加注重論證邏輯和思辨性表達,分析和架構出論述的思路,進而發展和提升思維品質。

在教材的“閱讀指導”中,也提到閱讀學術著作“除了關注作者運用的材料、提出的概念,以及作者的理論解釋,還要看它在前人研究的基礎上有什么創造,這種創造經歷過怎樣的探索,具有怎樣的價值”。3可見,教材在落實《課程標準》的同時,也注重對學生的學術思維進行指導和訓練。

《鄉土中國》為社會學論著,對于高一年級的學生來說,理解起來還是存在一定的難度。需要注意的是,閱讀這本書最重要的目的不是讓學生積累社會學知識和研究方法,而是讓學生掌握閱讀學術論著的方法,產生對生活和社會的思考。

基于學術著作的特點,一線教師和語文教育研究者對《鄉土中國》整本書閱讀進行了嘗試。通過教學實踐積累了學術著作整本書閱讀的經驗,從不同層面定位學術著作的閱讀價值。

在閱讀方法和策略層面,通過“瀏覽—略讀—精讀—研讀—重讀”五步閱讀法4,在閱讀過程中落實教材“閱讀提示”中先“粗”后“細”、逐步推進的要求。“整體通讀—局部研讀—總結歸納”將“五步閱讀法”重新演繹為三個閱讀階段。5 這些教學實踐是宏觀角度的閱讀方法和閱讀策略的取向。

在具體內容層面,“注重概念理解,把握作者運用這些概念研究鄉土社會的方法”6,是大部分教學實踐都會關注的問題,整理、理解概念是理解《鄉土中國》的關鍵環節。

在語文學科核心素養的落實層面,“《鄉土中國》這本書的閱讀價值應體現在語言、思維、審美、文化等四個方面”7,通過閱讀使學生獲得語言的滋養、思維品質的提升、審美的熏陶和文化的積淀。

根據《課程標準》的要求和教材“閱讀指導”的建議,結合具體的整本書閱讀教學實踐案例,學術論著的整本書閱讀應當由淺入深、由表及里、由粗到細地進行,其定位和要求應當集中在以下幾個方面:(1)閱讀學術論著,了解大意,不求逐字逐句理解;(2)找出核心概念,能概括出作者的基本觀點;(3)整理、分析概念,細部探究,發掘內在的聯系;(4)梳理脈絡,關注研究思路;(5)深入思考,觀照現實。

納入課程內容和課程體系中的整本書閱讀,其目的和要求有別于普通狀態下的閱讀。《課程標準》指出:“通過閱讀整本書,拓展閱讀視野,建構閱讀整本書的經驗,形成適合自己的讀書方法,提升閱讀鑒賞能力,養成良好的閱讀習慣”。8 可見,整本書閱讀是指向發展學生閱讀力、理解力和審美鑒賞力的一項學習任務。《如何閱讀一本書》中描述閱讀是“一個憑借著頭腦運作,除了玩味讀物中的一些字句外,不假任何外助,以一己之力來提升自我的過程”。1 從這個角度來說,整本書閱讀是一項需要獨立思考的復雜的具有創造性的,最終指向自我發展和完善的學習活動。

因此,從《課程標準》的指導性和整本書閱讀的要求來看,學術著作的整本書閱讀的重心不是讓學生獲取某一學科專業領域具體的知識,而是要讓學生以一本書為例,積累閱讀的方法和策略,發展和提升閱讀素養。

二、以概念為核心的整本書閱讀

在學術論著中,概念的使用保證了論述邏輯和思路的嚴謹性,并保持了其學術性、專業性。但是,概念的使用有時會給學生帶來一些閱讀障礙。究其原因:一是學生本身的知識結構不夠完善,知識積累也相對有限;二是因為社會現象是復雜多變的,社會科學中的一些概念、術語,其使用范圍并不是特別普遍,且缺乏普遍的用語說明,有時即使是字面上相同的概念出現在具體的語境中,其意義也會存在差異。

雖然《鄉土中國》中的一些社會現象、概念與學生的生活經驗距離較近,學生在閱讀時具備一定的經驗基礎。但理解這本書,非常關鍵的步驟是透過核心概念,與作者達成共識。因而,對核心概念的理解是閱讀這本書的一把金鑰匙。

《鄉土中國》中的概念很多。如“禮俗社會”“鄉土社會”等表示社會特征和形態的概念,“差序格局”“男女有別”等表示社會秩序的概念,“家族”“團體”“氏族”等表示社會構成單位的概念,“人治”“法治”“無為而治”等表示社會治理模式的概念,“血緣”“地緣”等表示社會關系紐帶的概念,“橫暴權力”“同意權力”“教化權力”等表示社會權力結構的概念。這些概念緊緊圍繞中國鄉土社會的“鄉土性”這一核心,從各個不同的角度呈現中國社會的樣貌。整理概念并梳理其關系,能夠以最快的方式了解作者想要呈現的內容和表達的思想,進而通過了解核心概念,梳理出全書的結構,為后續理清作者的論述思路和邏輯做好準備。

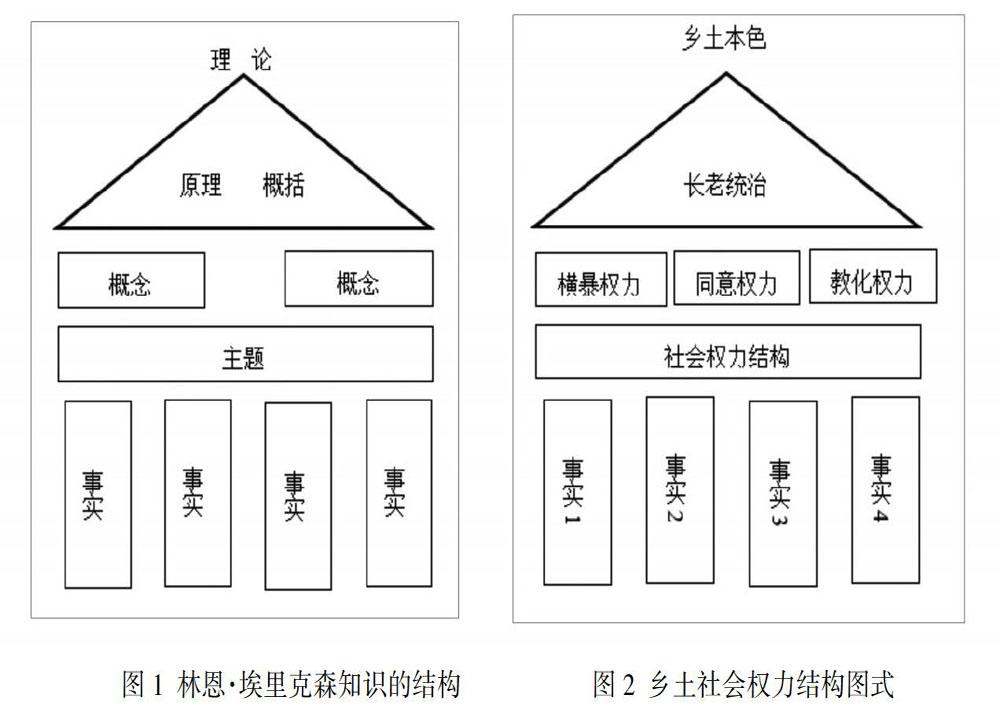

高中生閱讀學術論著的經驗有限,整理概念的方法和角度需要教師的指導。在以概念為本的課程與學習領域,林恩·埃里克森等人進行了積極的嘗試和探索,并以概念為核心,梳理出“知識的結構”這一認知圖式,如圖1所示。2 這一認知圖式通過概念的角度對知識進行概括和整理,能夠為學術著作整本書的閱讀提供一些方法和策略。

這一認知圖式與《鄉土中國》整本書閱讀的過程存在對應關系。“理論”是作者觀點的高度概括,可以對應書中最核心的概念:鄉土本色。“原理”在書中幾乎很少出現,“概括”是具體概念下中國“鄉土性”的具體表現,是對處于其下位的“概念”和“事實”的總結。“概念”則對應書中使用的社會學概念。“主題”是這些“概念”所觸及的范圍、領域等。“事實”則為這些概念的具體描述和表現。將這一對應關系具體化到書中的概念和閱讀認知過程中,可以將書中的概念進行“主題式”梳理和整合。如“橫暴權力、同意權力和教化權力”這三個概念都是圍繞“社會權力形式”這一主題展開的。對這三個概念進行梳理、對比,可以看到中國鄉土社會中,既有不夠民主的橫暴權力,也有民主性很強的同意權力,但是除此之外,還有具有中國文化禮俗烙印的教化權力,這樣的社會權力結構用“長老統治”這一概念是非常適切的。用“知識的結構”將其圖式化,如圖2所示。

概念的梳理、對比和分析等步驟,最終指向的是整本書的主題和作者所持觀點的概括,這也是梳理作者論述思路和邏輯架構的關鍵所在。基于書中概念的內涵和外延,可以從以下幾個角度對概念進行分類梳理:

(1)根據概念所屬的具體領域梳理。這一梳理角度是在領域和主題的層面對書中概念進行的聚合。作者在討論某一主題時,出現了在這一領域中與其相關的概念,如經濟、文化、語言、法律道德、社會秩序、權力結構、社會構成單位、社會關系紐帶等。

(2)根據概念所屬的時代梳理。這是從時間的維度對書中概念進行的劃分,適用于相同領域中概念的縱向對比。《鄉土中國》中提到的某個具體領域中的概念,有屬于古代傳統社會的,也有屬于現代社會的。隨著時間的推移和社會的發展,有的概念在這一過程中被繼承和保留下來,有的概念發生了演變,有的概念則被其他新的概念所替代。這些概念都對中國鄉土社會有過或多或少的影響,并且在古代社會概念和現代社會概念的對比中,中國鄉土社會發展、變遷的軌跡也被展現出來。

(3)根據概念所屬的地域梳理。這是從空間的維度對書中概念進行的整理,適用于相同領域中概念的橫向對比。《鄉土中國》中為了更好地突出鄉土社會的特點,作者引入了一些西方社會的概念。面對同樣的社會狀況,鄉土社會和西方社會因文化背景和社會現實的不同,所持有的觀念和采取的方法也不盡相同,最終呈現出了不同的社會樣貌。

需要說明的是,以上知識的結構圖式以及概念分類梳理的方法,適用于分析探討概念之間的關系,厘清概念之間的區別。不適用于對某個具體概念的內涵與外延、成因與條件等要素進行挖掘。

三、從概念到理解的整本書閱讀實施路徑

對學術著作中的概念進行梳理,能夠有效引導學生了解作者的觀點、論述邏輯以及整本書的結構。而整本書閱讀這一任務群學習的深度不能止步于此,更關鍵的步驟在于發展學生的閱讀力和理解力。基于學術著作的特點,整本書閱讀的開展可以從以下路徑實施:

1.以單元為整體的“逆向化”設計

整本書閱讀作為學習任務群,在教材中是以單元的形式出現的。和其他常規單元不同的是,整本書閱讀單元沒有傳統意義上的課文,其閱讀的內容就是一本書。整本書閱讀在教材中作為獨立的單元,決定了教師在實施學習任務時要將其作為一個整體進行單元教學設計,而且是以單元為整體的“逆向化”設計。

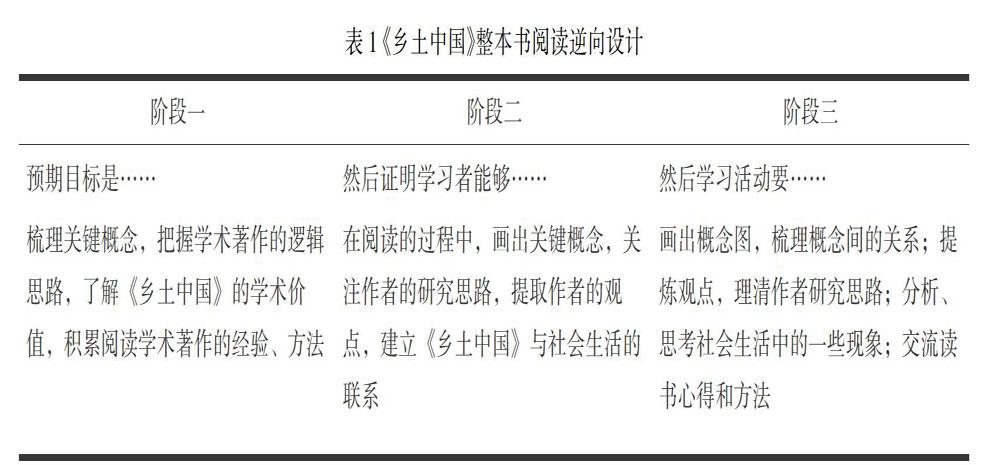

威金斯等人提出的“逆向化設計邏輯圖”1 是一種從結果出發的“執果索因”式的設計思路,將其借鑒到《鄉土中國》整本書閱讀的教學實踐中,其設計邏輯如表 1所示。

就學術著作的整本書閱讀而言,在實施教學時,首先需要明確預期實現的目標,指向閱讀內容的理解,閱讀方法、策略的發展和落實。然后結合現實狀況和學情,設計相應的具體的學習任務,將學習目標進行“拆解”。按照逆向設計的邏輯思路,學生在完成學習任務的過程中,不斷掌握閱讀學術著作的方法。

2.以概念為本的梳理和整合

在學術著作整本書閱讀中,概念的梳理、整合對學生理解作者觀點、論證思路和表達邏輯具有關鍵作用。將書中的概念條分縷析地進行整理,一方面,有助于學生把握書中的核心概念,并在概念的對比、分析中理解作者的論證邏輯,提綱挈領地透視出整本書的結構;另一方面,整理、分析概念的過程是生成閱讀方法、策略的過程,更是學生思維品質發展的過程。

學術著作中的詞句是語言的單位,由這些詞句產生的概念則是思維和邏輯的單位。充分利用語言單位和思維、邏輯單位之間的關系,激發和喚醒學生已有的知識積累和生活體驗,實現學生的經驗、理解與作者的經驗、意圖之間的對接,是將學術著作整本書閱讀深入開展下去的有效途徑。

在教學實踐方面,前文對《鄉土中國》的概念梳理進行了討論,可以根據概念所屬的領域、時代和地域等角度進行整理,借助思維導圖、魚骨圖、簇形圖等為概念的梳理、整合提供支持。在此基礎上,確定概念的主題,提取作者的觀點,理清《鄉土中國》的思路,建立閱讀與社會生活的關聯。可以說,以概念為本的梳理和整合將原本抽象無形的閱讀過程、思維過程和學習過程具象化、可視化,有利于對閱讀過程進行監控,對閱讀活動進行過程化指導。

3.以任務為驅動的閱讀活動

整本書閱讀需要一定的時間保障。就閱讀的時間安排上,采用課內、課外兼顧的做法更加切實可行,且大量的閱讀時間還是要安排在課外,課堂教學中則側重主題的歸納、讀書方法和策略的指導等。在具體的教學實踐中,學習任務對于整本書閱讀的內容而言具有高度的整合價值,以任務進行驅動是開展整本書閱讀活動的有效方法。

教材對《鄉土中國》的整本書閱讀設計了4個學習任務:抓住核心概念,理解作者觀點;分析整體框架,把握知識體系;關注“文體”,學以致用;拓展閱讀,知人論世。這些寓內容梳理、能力創生和思維塑造于學習活動中的做法,有效建立了學生“做中學”和“學中做”的有機關聯。

在教學實施時,還應該注重對學習任務的拆解的轉化,具體直觀的學習任務更有利于學生參與到學習中來。如“分析整體框架,把握知識體系”這個任務,可以從每篇文章入手,拆解為“畫出文中的材料和觀點,歸納主旨”。在此基礎上討論觀點之間有什么樣的聯系,以及這些觀點和“鄉土本色”的主題有怎樣的關聯等。學習任務的串聯將整本書閱讀的方法和策略流程化、程序化,同時也實現了學生閱讀思維模式的結構化。

教師設計學習任務時,要關注著作內容、文體特征、作者的行文方式、觀點的表達以及其現實意義等,以此為學習任務的開掘點。同時,也不能忽視學生閱讀的起點,這是設計學習任務的起點,也是閱讀學術著作從概念走向理解的重要基石。

4.以理解為目標的結構化遷移

掌握閱讀的方法和策略是整本書閱讀最核心的部分,跨情境的遷移才是閱讀走向理解的必由之路。在《鄉土中國》整本書閱讀的教學實施中,可以采取以下策略促成遷移的實現:

(1)文本內部的遷移。《鄉土中國》的14篇文章有內在的邏輯聯系。如“差序格局”是“長老統治”“男女有別”等社會秩序的底層邏輯,而理解了“長老統治”“男女有別”等概念又能豐富對“差序格局”的認知。教學時,要注重對概念的分類整理以及分析它們的內在邏輯,分類角度的豐富性決定了概念間內在邏輯理解的深度。

(2)文本之間的遷移。費孝通所著的《鄉土重建》《鄉村生育制度》《鄉土中國》,以不同的角度為切口,互為補充,全面地呈現出中國鄉土社會的面貌。同時,教學中可以用《鄉土中國》中的一些概念、觀點,分析理解《白鹿原》《平凡的世界》等著作中反映中國鄉土生活的民俗事項,從文本之間內容和意義上的“互文性”上遷移,深化對《鄉土中國》的理解。

(3)文本與生活的遷移。閱讀《鄉土中國》可以從學術的視角解釋鄉土社會中特有的生活現象,理解鄉土生活與城市生活,乃至東西方社會之間的差異,并為它們存在的合理性以及現實意義找到依據。在學習活動的設計上,可以讓學生從生活、閱讀經驗中去尋找與《鄉土中國》中的觀點相關聯的材料并進行分析,也可以從反思現代社會發展與鄉村變遷的角度進行田野調查。

這樣的遷移,向上延伸、向下兼容,把觀點和理據融合在一起,在跨文本、跨時空的情境中“學以致用”,在遷移中實現對學術著作的理解,強化了整本書閱讀的成果。

以上四條實施路徑從不同的角度推進學術著作整本書閱讀實踐的開展,以單元為整體的“逆向化”設計,從宏觀角度制定了閱讀框架;以概念為本的梳理和整合,對學術著作的內容進行梳理,并提供概念性視角,開掘理解學術著作的突破口;以任務為驅動的閱讀活動,通過學習任務將閱讀學術著作的方法、策略流程化、結構化,生成學生的閱讀能力;以理解為目標的結構化遷移,在跨情境的遷移中做好調控,并鞏固閱讀成果,發展閱讀理解力。