公用多功能棋桌

我和朋友去公園里玩,每次看到象棋石桌時都想下棋,可是我們又沒有隨身攜帶棋子,只好作罷。之后我就思考,要是沒有帶棋子也能利用公用棋盤下棋,那該多好。于是,我產生了發明一種公用的、不用帶棋子的多功能棋桌的想法。

一、作品結構

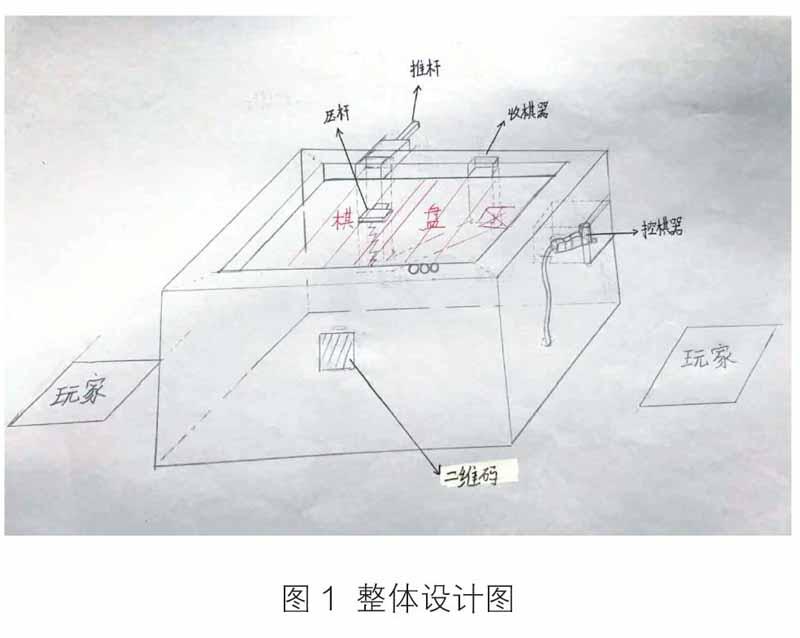

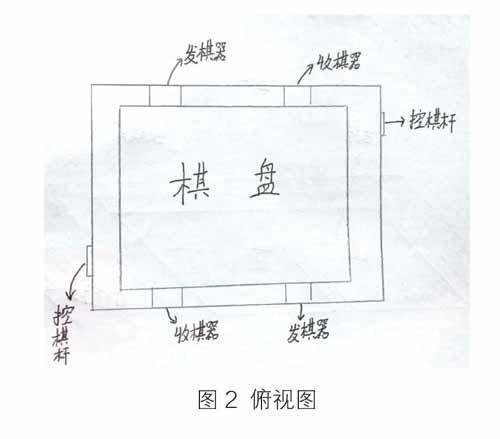

公用多功能棋桌由棋桌、控棋桿、發棋器、收棋器、棋類切換旋鈕等構成。結構如圖1、圖2所示。

1. 控棋桿

主要包括控棋器與桿體、連接鏈。連接鏈由鐵制活動軟管組成,可伸縮,可拆卸安裝,其連接部位是由兩個相反螺紋組成(也可以焊接)。

桿體用來連接連接鏈與控棋器,可用硬塑料制成三棱柱狀,方便手握。

控棋器的核心是強磁鐵, 釹磁鐵可提供足夠強的磁性且不會影響其他棋子運動。磁性試驗結果表明,該磁鐵隔一層標準厚度的瓦楞紙板時可提供較強磁性,最多可以隔四層瓦楞紙板。為了靈敏地控制棋子,在中間添加三層瓦楞紙板時,阻隔效果最佳。

2. 發棋器

發棋器與收棋器連通, 安裝在棋盤兩側,一種棋子對應一種發棋器與收棋器。

棋盤中線(即象棋棋盤的楚河漢界)為分界,左、右各有一套發棋器和收棋器,另一端亦同,共四套發棋、收棋裝置。如圖4,桌上若沒有棋子則按下壓桿(旋鈕更方便),下端的彈簧自動將棋子推到棋面,再用推桿推出棋子,通過控棋器擺棋局、走棋。還可設計將棋子直接發到對應點,自成棋局開局狀態。

3. 收棋器

收棋器在棋盤與發棋器對應的另一端,當棋子被吃掉時,控棋器控制棋子移到收棋器中,棋子落入并通過滑道滑向對面的發棋器。為解決棋子被卡在滑道的問題,我設計了一根拉桿,推動棋子滑入發棋器。

發棋器和收棋器口都設有開啟裝置(以下稱為門):門上裝有彈簧夾,假設現有1 類棋和2 類棋,切換到1 類棋時,2 類棋發棋器的齒輪松開,彈簧夾將門放下,收棋器齒輪隨轉動旋鈕轉動,關閉2 類棋的收棋器。1 類棋的發棋器齒輪轉動拉起彈簧夾,收棋器齒輪松開,彈簧夾將門打開,從而完成一次切換。

壓桿彈簧控制側面推棋、進棋(補充棋子),按下推桿發棋,棋子通過滑道回到發棋器,再壓下壓桿補充棋子,從而循環使用。

4. 棋盤

一般情況下, 象棋棋盤縱向有10根線條(包括楚河漢界)、橫向有9 根線條,圍棋棋盤由縱、橫各19 根線條組成。我改進的棋盤在象棋棋盤的基礎上,橫向添加9 條黑線(每2 條線間添加1條),縱向添加10 條線(在每2 條線中加1 條可添加8 條,再將多余的線對稱加在兩側)。這樣象棋棋盤就套在了圍棋棋盤中,再將象棋棋盤用紅色線條加粗,就變成了組合棋盤。桌側附有二維碼,掃碼即可觀看下棋規則等內容。

5. 棋子

將象棋棋子設計為外表被木質材料包裹的磁鐵,保證兩個棋子之間不會相互吸引或相斥。

二、進一步設想

今后,我還想在棋桌上設計更多功能,如加裝太陽能燈便于晚上使用,增設分數記錄功能等。

專家點評

這項作品的選題是陳重坤同學出于自己美好愿望而產生的。這種獲得發明選題的方法屬于希望點列舉法,青少年稱之為“提希望”。實踐表明,要運用“提希望”的方法獲得發明課題,發明人一定要有積極的心態,時常保持對美好事物的向往與追求。

同時,陳重坤同學利用舊紙盒做了模型,這種因陋就簡、積極進取的態度值得肯定,但也讓我替他感到惋惜。雖然我們不提倡過于看重結果,但不能錯失提升自己創新素質的良機。

常言說得好,實踐出真知。由于多種原因,陳重坤同學設計的收棋器、發棋器及連接滑道等,統統停留在假設或理論階段。而青少年的發明創造活動就是要多實踐,以縮小理論與實踐之間的差距,獲得真實的創新體驗,促使自己的創新能力得到實質性提高。

建議同學們如果只是條件欠缺,就要勇敢地創造條件去實踐;如果條件實在不具備,可以選擇其他能實施的項目。