學校結構減震方案研究

宋美珍

(中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013)

1 工程概況

本建筑為學校建筑,位于雄安新區(qū),框剪結構,地上3層,高度為12.2 m。按照雄安新區(qū)相關要求,學校、醫(yī)院、生命線等關鍵設施按基本烈度為8度(0.3g)抗震設防。場地類別為Ⅲ類,設計地震分組為二組,場地特征周期為0.55 s。根據規(guī)范和當地規(guī)定,本工程為乙類建筑,為重點設防類。本文從理論研究的角度對此項目進行了減震方案設計分析。

2 抗震設計思路

依據GB 50011—2010《建筑抗震設計規(guī)范》(2016年版)[1](以下簡稱《抗規(guī)》)中3.4條,本項目屬于結構平面不規(guī)則,抗震等級為剪力墻一級、框架二級。按規(guī)范要求采取相應的抗震構造措施,樓梯通道部分配筋和連接均做相應加強。采用減隔震設計,為了達到消耗地震能量的作用并提升建筑的抗震性能,將消能構件布置于建筑物中,結構體系的附加阻尼和附加剛度由消能構件的相對速度和相對變形提供,可以降低結構體系的地震響應。結合建筑使用功能,在填充墻部位設置消能減震構件,對連接的結構框架柱、梁進行加強設計。

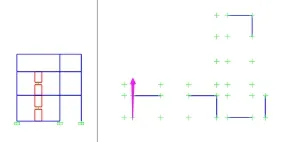

在本項目減震設計中使用的消能減震構件是懸臂墻型剪切阻尼器,布置如圖1所示。由于設置了懸臂墻型剪切阻尼器后,在多遇地震時阻尼器會產生附加阻尼和附加剛度,通過計算調節(jié)阻尼器的參數,可以使結構的剛度和總阻尼比達到預計值[2]。經過計算分析可知,減震設計后可以完美解決傳統(tǒng)普通抗震作用計算的相應問題,設置了懸臂墻型剪切阻尼器,也減少了結構體系的混凝土和鋼筋含量,節(jié)約了主材,降低了造價,提高了結構抗震性能和安全性,意義重大。

圖1 剪切阻尼器平面及立面布置

3 減震方案

3.1 基本原則

1)減震方案的抗震目標:多遇地震下結構體系處于彈性狀態(tài),未發(fā)現非承重構件有明顯破壞;罕遇地震下懸臂墻型剪切阻尼器可以正常發(fā)揮其耗能作用。

2)附加阻尼器的減震結構分析主要包括地震作用下的彈性時程分析和彈塑性時程分析。通過在樓層相對速度或相對變形較大的地方設置阻尼器,為了提升消能構件的減震效率,可通過對連接形式的合理利用來提高消能構件的相對速度或相對變形來達到[3]。

3)減震設計時要選擇適合的阻尼器型號,主要是根據預計的地震作用、位移限值、減震參數等,計算出需要的結構體系附加阻尼比和附加剛度來初步選定。極限位移下,消能構件的阻尼力對消能子結構主要構件(墻、柱、梁)的截面有影響。此外,需要在罕遇地震作用下保證抗側力結構體系與懸臂墻型剪切阻尼器的連接處于彈性狀態(tài)[4]。

3.2 設計思路

為了達到抗震設防的預期目標,在附加結構上的懸臂墻型剪切阻尼器可以控制不同抗震設防下的變形。

懸臂墻型剪切阻尼器是消能減震結構提升抗震性能的最重要因素,那么在減震結構方案設計時,首先要解決的就是怎樣能模擬出阻尼器的減震作用,而且這種模擬要能滿足工程精度。在原有結構體系中用附加剛度和附加阻尼比作為傳統(tǒng)抗震設計和減震設計的媒介,可以將復雜的減震設計轉化為成熟的傳統(tǒng)抗震設計方法。承載力設計時,阻尼器附加的剛度和阻尼比影響結構的地震作用,導致減震前和減震后的樓層剪力、結構位移不同,提高了結構體系的抗震能力[5]。

其具體設計內容主要包括:

1)確定YJK軟件中反應譜分析的等代柱剛度、附加阻尼比,初步選定阻尼器平面布置,選定阻尼器型號、參數、規(guī)格和數量;

2)在多遇地震作用時,計算分析在阻尼器的附加阻尼情況下,減震結構的地震響應:

3)配筋設計按符合規(guī)范統(tǒng)計意義上的時程平均值來確定,并考慮YJK軟件的計算配筋結果進行設計;

4)通過罕遇地震的彈塑性分析,對位移指標、結構出鉸順序進行驗算,滿足構件的抗震性能目標,重點設計與阻尼器連接的部分結構構件。

3.3 剪切阻尼器

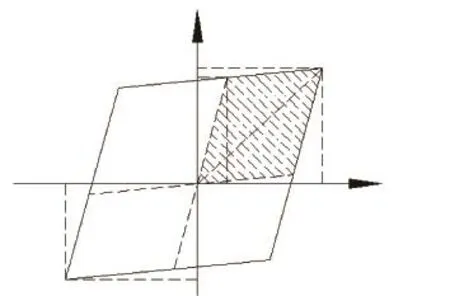

如圖2所示,阻尼器內力-位移關系,K0、K1、K為力與位移的斜率,Nmin、Q0和Qy為恢復力,Dmin為位移極值,陰影面積為結構吸收能量的大小。軟鋼(Mild Steel)阻尼器通常采用低屈服應力鋼材制成,是一種較為常用的耗能減震裝置。為了達到結構減震目標,耗散結構中被輸入的能量,軟鋼在風荷載工況或地震作用工況下,會產生塑性屈服滯回變形。軟鋼具有較好的低周疲勞性能和滯回性能。包括扭轉梁、彎曲梁和U形鋼等形式。軟鋼可以耗散部分輸入地震能量的原因,是通過給結構施加附加阻尼和剛度,其具有良好的滯回性能。運用軟鋼阻尼器來為結構耗能,比傳統(tǒng)的以抗為主的抗震體系會更加有效,具有良好的應用前景和價值。

圖2 阻尼器內力-位移關系

3.4 附加剛度和阻尼比

首先要確定目標,即消能減震結構的需要實現的減震位移目標,根據這個目標再反算需要提供的附加剛度和附加阻尼比。

根據《抗規(guī)》相關規(guī)定,結構的阻尼比+結構的消能構件附加有效阻尼比=減震結構的總阻尼比,結構剛度+消能構件附加的有效剛度=減震結構的總剛度。本項目通過軟件的反復計算對比,計算出在實現位移目標值時,減震結構需要提供的附加阻尼比=結構總阻尼比-結構阻尼比。

3.5 阻尼器的參數和數量及安裝位置和型式

為了確定采用的阻尼器數量,屈服位移和噸位是阻尼器的重要考量參數,可以通過計算得到的附加阻尼比及附加剛度結果來選擇。

確定了阻尼器選型,就需要確定阻尼器安裝位置,在平面布置上一般遵循“周邊、分散、均勻、對稱”的原則。為了發(fā)揮阻尼器的最大功效,在結構豎向布置時,先計算分析非減震結構,得到樓層最大間位移角。

布置阻尼器時,不能太集中布置在某個樓層區(qū)域中,當設計布置的阻尼器過多集中在某一樓層時,可以在下面相臨近的層間位移較大的樓層布置。分析表明,把阻尼器放在下部減震效果相對較好,最好按樓層連續(xù)布置,這樣布置安裝的阻尼器能夠提高減震實際效率和效果。

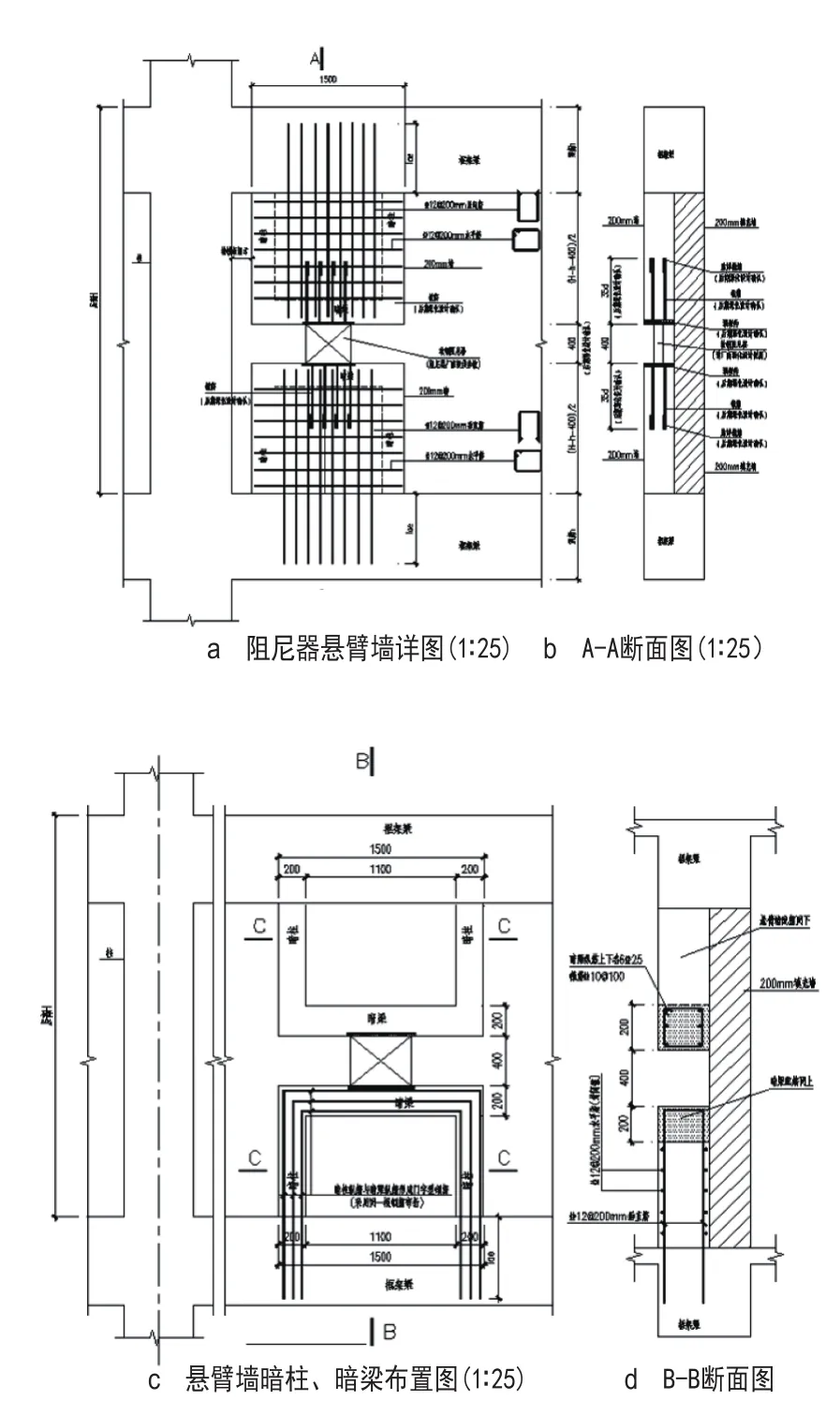

一般采用較多的為墻式連接安裝形式,以不影響建筑功能為阻尼器安裝的主要原則,如圖3所示。

圖3 典型阻尼器連接示意圖

4 結論

1)高烈度區(qū)結構為降低結構體系的地震響應,傳統(tǒng)以抗為主的抗震設計很難達到規(guī)范要求,而且工程造價太大,從指標和經濟性出發(fā),一般均應采用減震方案設計才能達到規(guī)范指標限值。

2)從抗震設計思路、減震設計原則、減震設計內容、減震設計方法和步驟出發(fā),詳細敘述了與傳統(tǒng)抗震設計方法的區(qū)別和聯系,通過附加剛度和附加阻尼比參數作為與傳統(tǒng)抗震設計的橋梁,將減震設計轉化為傳統(tǒng)抗震設計的計算方式。

3)根據阻尼器的主要特點和特性,提出了阻尼器的選型方法、阻尼器的參數和數量估算、阻尼器的安裝位置和連接型式。還要注意阻尼器的安裝要結合建筑功能,不能影響建筑功能的使用。