淺談綠色建筑發展概況及建議

徐 敏

(安徽省工程建設標準設計辦公室,安徽 合肥 230091)

0 引 言

《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378-2019)重新定義了“綠色建筑”,即:“在全壽命期內,節約資源、保護環境、減少污染,為人們提供健康、適用、高效的使用空間,最大限度地實現人與自然和諧共生的高質量建筑。”發展推廣綠色建筑,是降低資源消耗和污染排放、提升建筑品質的需要;是落實中共中央決策部署,踐行綠色發展理念的需要;更是滿足廣大人民群眾美好生活的需要。

1 國內外綠色建筑的發展概況

綠色建筑的概念最早可追溯于20世紀60年代,美籍意大利建筑師保羅·索勒瑞將“Ecology”(生態學)和“Architecture”(建筑學)結合,衍生出“Arcology”(生態建筑學),目前,被人們認可的最早的綠色生態建筑位于美國明尼蘇達州,主要采用太陽能熱水系統,風力發電,廢棄物及廢水再利用等系統技術手段,從設計上最大限度的滿足建筑能源消耗的自給自足。

較發達國家而言,我國的綠色建筑發展時間相對較晚。近年來,國家為推動綠色建筑發展方面主要采取了以下措施:一是通過頒布法規、制定激勵機制、發布建筑節能與綠色建筑規劃等方式進一步強化綠色建筑頂層設計,引導綠色建筑健康發展;二是制定綠色生態城區、綠色建筑工程驗收、既有建筑綠色化改造等相關標準進一步完善綠色建筑標準體系,為綠色建筑高質量發展提供技術支撐;三是積極推動超低能耗建筑、建筑工業化、健康建筑研究及成果應用。

綠色建筑評價標識制度是我國綠色建筑發展初期的主要抓手。為規范我國綠色建筑評價標識工作,自2007年起,35個省市陸續批準開展本地區一、二星級綠色建筑評價標識工作。國標《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378)分別在2014年、2019年兩次修訂,最新的2019版《綠色建筑評價標準》重新定義了五大指標體系。目前,全國已有25個省市出臺了地方綠色建筑評價標準。“十二五”時期,我國城鎮新建建筑執行節能強制性標準比例基本達到百分之百,累計增加節能建筑面積70億m3,節能建筑占城鎮民用建筑面積比重已超過40%。

2 安徽省綠色建筑的發展和評價工作

安徽省自2006年起全面執行50%的建筑節能強制標準。2007年,安徽省會合肥市的綠地新里海頓公館成為安徽省首個國家綠色建筑示范工程。自2018年起,安徽省城鎮新建民用建筑全面按綠色建筑標準設計建造。2019年,安徽省住建廳在發布的《建筑節能與科技工作要點》中明確:將全面推進綠色建筑,引導綠色建筑向高星級方向發展。據悉,安徽省地綠色建筑相關立法基礎調研工作已完成,并形成了《安徽省綠色建筑發展條例(審議稿)》。

2.1 安徽省綠色建筑評價標識現狀

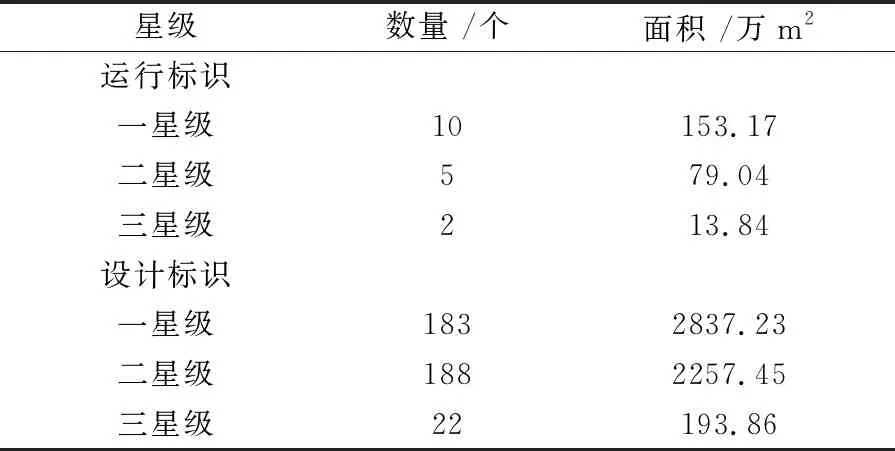

截至2019年9月,安徽省累計獲得綠色建筑標識的項目總數為410個,建筑面積5534.60萬m2。其中,綠色建筑設計標識的項目總數量為393個,占比95.8%,建筑面積5288.54萬m2;綠色建筑運行標識的項目總數量17個,占比4.2%,建筑面積246.05萬m2。具體項目類型構成和星級構成詳見表1和表2。

表1 安徽省綠色建筑評價標識項目類型構成

表2 安徽省綠色建筑評價標識項目星級構成

2.2 安徽省綠色建筑評價標識現狀分析

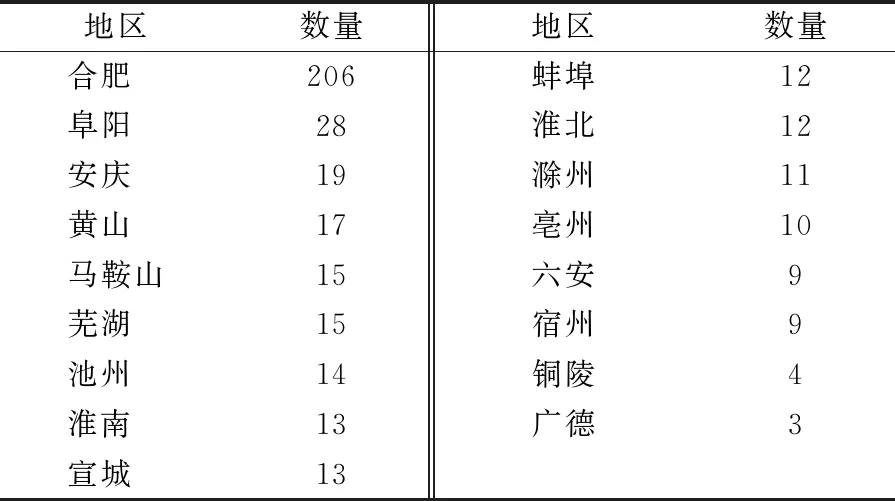

安徽省已獲得綠色建筑評價標識認證的項目,呈現出區域不均衡發展的態勢,省會城市合肥因為發展定位、規劃、方向的因素,綠色建筑標識項目數量、面積遠遠超出了省內其他區域,項目數量約占全省總量50.24%。合肥、阜陽、安慶、黃山、馬鞍山、蕪湖區域分布數量分列全省前六,占比超過全省總量的70%,詳見表3。

表3 全省綠色建筑標識項目區域數量表

3 綠色建筑發展存在的短板

3.1 技術標準體系尚存空白 提供技術支持不全

科技的進步和綠色建筑市場的快速發展,對綠色建筑在品質、安全等方面提出了越來越高的要求,綠色建筑標準體系的構建要分層次,要以綠色性能為導向,以評價標準為參照,以產品標準為路徑,以技術參數為支撐,針對不同階段實現不同目標。目前的綠色建筑標準體系在綠色建筑設計、評價、運營等方面尚存空白,涵蓋面不完善,配套的省標不健全,已有標準的部分內容不能適應當下對綠色建筑質量安全越來越高的要求,也有待修訂和更新。可提供的技術支持差異也是導致綠色建筑在發展上區域間嚴重不平衡的重要原因。

3.2 綠色建筑品質有待提升 消費者的獲得感不足

根據已有數據表明,一方面,已取得綠色建筑標識的項目多由大型房產企業開發建設,而這些房企申評綠色建筑標識的動力通常是為了獲得地方政府的財政獎補、作為銷售宣傳的噱頭,并非真正以提升建筑品質為初衷。另一方面,由于技術創新不足、施工監管不到位、實際運營的綠色建筑案例較少,導致綠色建筑的綜合效益還不明顯,綠色建筑在品質上給予消費者的獲得感不足,僅通過強調節能環保的責任是不能真正調動起消費者購買綠色建筑意愿的。只有讓消費者切身感受到綠色建筑較傳統建筑“質”的提升,才能促進綠色建筑市場的內生動力。

3.3 綠色理念宣貫力度不強 公眾的自覺意識不夠

綠色建筑倡導“節地、節能、節水、節材、保護環境和減少污染”的理念只針對相關工作從業人員,沒有向社會大眾宣傳到位,群眾對建筑節能的必要性、緊迫性及其社會、經濟和環境效益認識不足。建設各方主體缺乏積極性,仍須依靠建設主管部門采取行政強制措施推動。企業缺乏自覺執行動力、公眾缺乏積極參與的氛圍,不能有效引導綠色建筑消費需求。

隨著綠色建筑工作的深入開展,綠色建筑的新內容、新課題不斷涌現,管理、設計、施工、監理等從業人員業務水平急需提高,但是面向設計、施工、建設單位及相關政府職能單位綠色建筑相關培訓工作目前尚未形成常態機制。

4 相關思考和建議

4.1 完善技術標準體系 為綠色建筑發展提供有效支撐

推進綠色建筑建設應從綠色建筑的全生命期角度考慮,對應不同階段制定設計、施工、驗收、運營等標準,形成覆蓋綠色建筑的設計圖審、施工監理、測評驗收等全過程的標準規范體系。既要堅持科學性和前瞻性,也要堅持方向性和原則性。建筑的綠色屬性不能只靠“評”出來,而在規劃設計階段就要予以定性。因此,綠色建筑設計標準的編制是完善標準體系的重要一環。對于一個建筑項目,設計建設期可能為三至五年,而項目運營期則長達是數十年上百年。相對來說,運營階段才是綠色建筑的“綠”發揮效用的、更讓消費者有感知度的階段。編制綠色建筑運營標準,促進以綠色建筑運營為導向發展綠色建筑,有利于真正實現建筑綠色化。

4.2 提升綠色建筑品質 讓消費者親身體驗獲得感

目前,綠色建筑的推動主體是政府,推動力主要靠強制執行,消費者自身的消費意愿不強,不能真正調動起市場的積極性。推進綠色建筑的發展,不能只依靠單純政府強制執行,寄希望于增強消費者的環保意識,更多的是需要實實在在提升綠色建筑的品質,讓消費者切身感受到綠色建筑較之傳統建筑在能耗、溫度、濕度等指標數據上的差異對比。只有讓消費者對綠色建筑認可,才能產生需求,綠色建筑才會有市場;只有讓消費者對綠色建筑滿意,形成口碑效應,綠色建筑的社會認可度才會隨之上升。從而按照市場供需原則,激發開發商建設綠色建筑的積極性,開拓綠色建筑的市場空間,最終形成綠色建筑市場的良性發展。

4.3 加強宣傳創新培養 形成積極氛圍

創新綠色建筑人才培養。加強學校與綠色建筑產學研創新平臺及其他科研單位合作交流,編制培訓教材,開展綠色建筑相關培訓;開設綠色建筑相關專業和課程,培養專業人才。面向設計、咨詢、施工、建設單位及相關政府職能單位,定期舉辦綠色建筑教育宣貫培訓,加強行業從業人員能力建設。

加強綠色建筑專題宣傳。通過公益廣告、公眾號等多種形式向全社會宣傳普及綠色節能建筑的基本知識,開展政策法規、典型案例的宣傳教育,引導全社會樹立環境保護意識,提倡低碳綠色生活方式,增強自覺節能的責任。營造政府有效引導、企業自覺執行、公眾積極參與的氛圍,拉動綠色建筑消費需求,形成有力的市場終端推動力。