腰4椎體前滑脫時小關(guān)節(jié)面傾斜角度CT測量的臨床特征分析

陳月明,李 猛,李 菁

(上海市楊浦區(qū)控江醫(yī)院放射科 上海 200093)

假性椎間盤膨出、雙邊征、帶征通常認(rèn)為是CT常規(guī)椎間盤掃描時診斷腰椎滑脫的間接診斷征象,而小關(guān)節(jié)面傾斜角度CT測量標(biāo)準(zhǔn)的研究可作為腰椎滑脫的直接診斷依據(jù)[1];即在CT常規(guī)腰椎體掃描模式下并矢狀位、冠狀位3D重建,暨可診斷椎間盤病變、又可通過觀察間接征象與直接征象診斷不典型腰椎滑脫,增加了該疾病診斷的可信度。因為臨床中很多患者都是出現(xiàn)腰4椎體前滑脫,因此本次實驗也只選擇出現(xiàn)這種情況的患者作為研究對象,對小關(guān)節(jié)面傾斜角度對其進(jìn)行研究。

1.資料與方法

1.1 一般資料

收集2019年1月—2020年6月50例L4滑脫患者(滑脫組)以及50例因腰部疼痛就診,但沒有出現(xiàn)L4滑脫的患者(對照組)資料,滑脫組50例,男24例,女26例,年齡20~80歲,平均(56±4.74)歲;對照組50例,男26例,女24例,年齡21~79歲,平均(54±5.01)歲,兩組患者的一般資料無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 儀器與方法

采用德國SIEMENS SOMATOM Definition AS 40層CT掃描機(jī)(電壓120~140 kV,電流210~240 mA,螺距1.0~1.5),行圖像處理。使用相同掃描參數(shù),軟組織算法對其進(jìn)行處理。使用上述參數(shù)對L1~5軸面進(jìn)行平掃,層厚達(dá)到0.625 mm,層距調(diào)節(jié)為0.5 mm。應(yīng)用CT常規(guī)腰椎體掃描圖像并特別選擇骨窗圖像,選取雙側(cè)關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面緣背側(cè)點之連線作為傾斜角的一邊,再選取一側(cè)關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面緣兩端之間的連線作為傾斜角的另一邊,其夾角為小關(guān)節(jié)面傾斜角度;將腰椎滑脫及非滑脫的傾斜角做統(tǒng)計學(xué)處理,探索建立腰椎滑脫時小關(guān)節(jié)面傾斜角度CT測量標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合CT常規(guī)椎間盤掃描所表現(xiàn)的假性椎間盤膨出、雙邊征、帶征等間接征象。

1.3 測量方法

(1)L4椎體前滑脫的距離(將其解剖位置的前下緣向L5椎體前緣之間的連線畫出垂直線),依照如下標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行分度:L5椎體的上緣分為4等份:Ⅰ度<1/4,Ⅱ度1/4≤且≤2/4且≤3/4,Ⅲ度>2/4,Ⅳ度>3/4。(2)L3~4、L4~5椎小關(guān)節(jié)角度、間隙。①角度。均按照頭側(cè)(最上方)傾角當(dāng)作檢測角度:向外側(cè)方向形成的角度作為正角,向內(nèi)側(cè)方向形成的角度作為負(fù)角。在MPR圖像上將L4椎體上緣軸面圖像作為基準(zhǔn)線,將小關(guān)節(jié)內(nèi)緣按照基準(zhǔn)線的平行線,將右、左側(cè)的矢狀面與冠狀面圖像表現(xiàn)出來。冠狀位:將L3~4棘突連線作為基準(zhǔn),按照小關(guān)節(jié)內(nèi)緣作其平行,和右、左側(cè)L3~4椎小關(guān)節(jié)縫隙連線所形成的角度被叫做冠狀角。矢狀位:該椎體前后緣中點位置和右、左側(cè)L3~4椎小關(guān)節(jié)縫隙連線所形成的角度被叫做矢狀角。橫斷位:該椎體上緣軸面正中縱軸線的平行線和其椎小關(guān)節(jié)縫隙連線所形成的角度。②間隙。將L4椎體上緣軸面圖像的正中線作為基準(zhǔn)線,分別表示出右、左側(cè)的矢狀面圖像以及冠狀面圖像,在上述是三個圖像上檢測L3~4右、左側(cè)椎小關(guān)節(jié)的縫隙。L4~5夾角大小和對縫隙的觀測、測定,同上(按照L5椎體作為基準(zhǔn)線,進(jìn)行上述的操作)。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

使用SPSS 23.0進(jìn)行處理,組間使用方差分析,正態(tài)分布且方差齊的計量資料采用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數(shù)資料用頻數(shù)和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2.結(jié)果

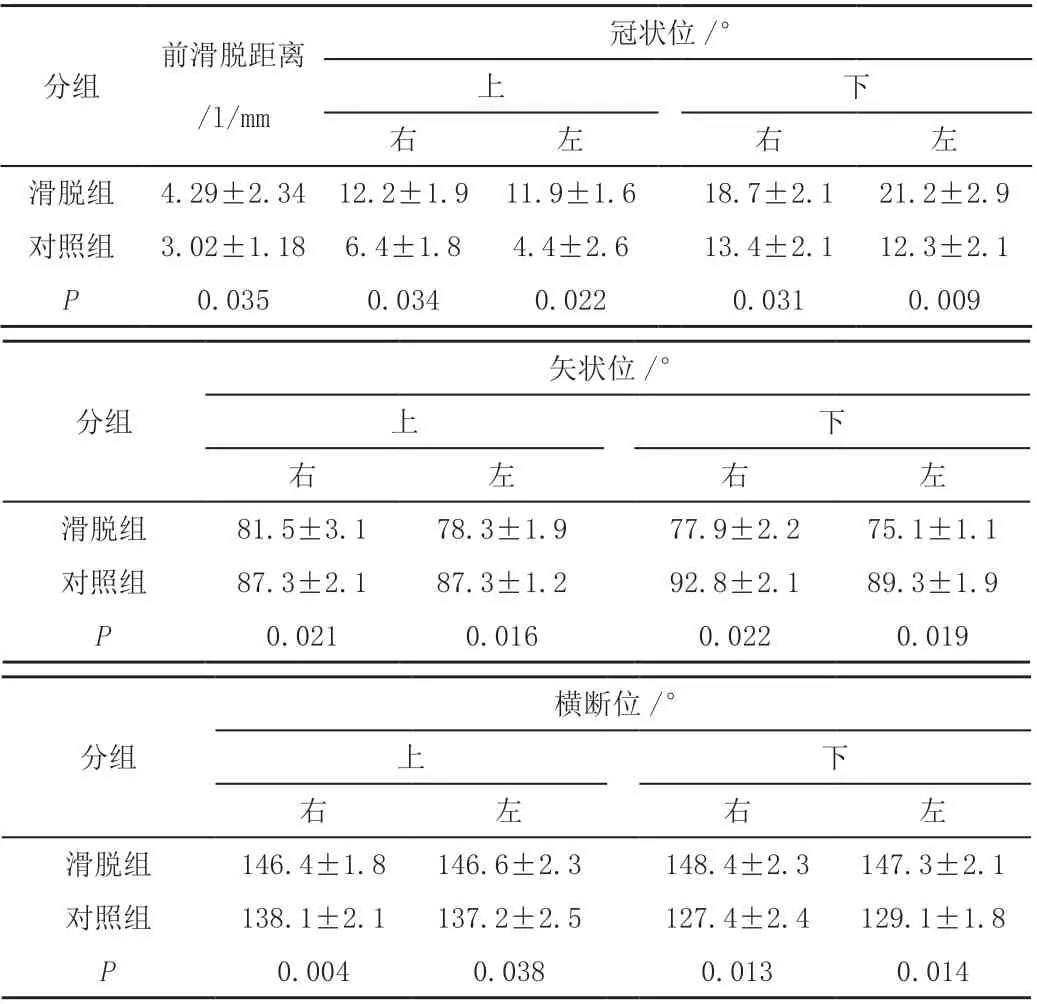

2.1 以L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的角度分析

本研究結(jié)果顯示,滑脫組和對照組進(jìn)行比較,冠狀位、橫斷位椎小關(guān)節(jié)之間的夾角比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的角度(±s)

表1 L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的角度(±s)

前滑脫距離/l/mm冠狀位/°上分組下右左右左滑脫組 4.29±2.34 12.2±1.9 11.9±1.6 18.7±2.1 21.2±2.9對照組 3.02±1.18 6.4±1.8 4.4±2.6 13.4±2.1 12.3±2.1 P 0.035 0.034 0.022 0.031 0.009矢狀位/°上分組下右左右左滑脫組 81.5±3.1 78.3±1.9 77.9±2.2 75.1±1.1對照組 87.3±2.1 87.3±1.2 92.8±2.1 89.3±1.9 P 0.021 0.016 0.022 0.019分組橫斷位/°上下右 左 右 左滑脫組 146.4±1.8 146.6±2.3 148.4±2.3 147.3±2.1對照組 138.1±2.1 137.2±2.5 127.4±2.4 129.1±1.8 P 0.004 0.038 0.013 0.014

2.2 以L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的間隙分析

本研究結(jié)果顯示,兩組進(jìn)行比較冠狀位、矢狀位、橫斷位間隙3個指標(biāo)比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05);并且上述3個指標(biāo)滑脫組少于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

表2 L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的間隙(±s)

表2 L4為中心上下椎小關(guān)節(jié)的間隙(±s)

冠狀位/mm上前滑脫距離/l/mm分組下右 左 右 左滑脫組 4.29±2.34 2.2±0.4 1.9±0.3 2.2±0.3 2.1±0.6對照組 3.02±1.18 2.4±0.8 2.1±0.8 2.8±0.8 2.7±0.4 P 0.035 0.004 0.012 0.028 0.021分組矢狀位/mm上下右 左 右 左滑脫組 2.5±0.5 2.6±0.5 2.2±0.4 2.1±0.8對照組 2.8±0.6 2.7±0.7 2.7±0.6 2.6±0.7 P 0.007 0.003 0.017 0.013分組橫斷位/mm上下右 左 右 左滑脫組 1.7±0.3 1.8±0.5 1.7±0.5 1.5±0.6對照組 2.0±0.4 2.0±0.3 2.1±0.5 2.1±0.4 P 0.027 0.006 0.017 0.012

3.討論

腰椎滑脫現(xiàn)象在臨床中是指以退變作為原因,出現(xiàn)腰椎不穩(wěn)定的情況,椎體之間解剖結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了異常變化。該種現(xiàn)象通常出現(xiàn)在椎弓完整的情況下,常常與椎間盤和椎小關(guān)節(jié)的病理變化共同出現(xiàn),目前,臨床中主要將該種現(xiàn)象定義為退變性脊椎滑脫,其中,最常見的滑脫類型是腰椎前滑脫。臨床上主要以L4水平的前滑脫最常發(fā)生,并且主要是單個水平的滑脫,數(shù)量超過2個的通常發(fā)生較少。椎體處于正常狀態(tài)下時,會與周圍的椎弓、椎小關(guān)節(jié)和椎弓根、以及椎間盤等組織結(jié)合在一起,形成一個完成的系統(tǒng),彼此相互作用,不會產(chǎn)生滑脫情況,但當(dāng)機(jī)體受到某種刺激,椎弓受到壓迫,會促使其發(fā)生脫落。

CT常規(guī)椎間盤可以用于掃描對不典型腰椎滑脫,在臨床治療中,能夠發(fā)現(xiàn)該種滑脫病人通常主要癥狀為腰腿出現(xiàn)疼痛,需要與椎間盤病變進(jìn)行鑒別,所以,使用CT進(jìn)行檢查的掃描范圍主要是對椎間盤進(jìn)行掃描,并充分掃描到椎間盤和其上下側(cè)的椎體終版[2]。(1)腰椎出現(xiàn)脫落狀況的時候,椎間盤處會被牽扯發(fā)生移位,使其前后緣呈現(xiàn)為傾斜狀態(tài),CT掃描該處會發(fā)現(xiàn)其表現(xiàn)為膨隆樣,方向為向前或向后,稱之為“假性椎間盤膨出”。(2)當(dāng)腰椎滑脫情況嚴(yán)重時,椎體和滑椎的下緣終版彼此不再平行,用CT掃描該處能夠發(fā)現(xiàn)在同一個平面存在兩個椎體緣,并且分別處于前后兩個位置,稱之為“雙邊征”。(3)在掃描時發(fā)現(xiàn)椎體后緣有帶狀的組織陰影,在臨床中將這種現(xiàn)象定義為“帶征”[3]。然而,常規(guī)椎間盤掃描模式只能得到椎間盤層面的圖像,無法直接顯示椎體滑脫(特別是不典型椎體滑脫)及峽部裂隙之全貌,由此較難全面顯示退變或椎弓峽部裂所致的腰椎滑脫。

腰椎小關(guān)節(jié)是一種微動關(guān)節(jié),在正常狀態(tài)下,其關(guān)節(jié)間隙的寬度是2~3 mm,而發(fā)生滑脫以后,關(guān)節(jié)間隙變至1.6~2.5 mm。從角度層面來看,與對照組進(jìn)行比較,發(fā)生椎體滑脫以后,冠狀位以及橫斷位角度均變大,而矢狀位角度則明顯變小。本研究結(jié)果表明,與對照組比較,滑脫組的冠狀位和橫斷位椎小關(guān)節(jié)的角度存在統(tǒng)計學(xué)差異(P<0.05),且冠狀位椎小關(guān)節(jié)的角度明顯大于橫斷位椎小關(guān)節(jié)的角度;矢狀位角度:冠狀位椎小關(guān)節(jié)的角度明顯小于橫斷位椎小關(guān)節(jié)的角度[4-5]。本研究結(jié)果顯示,與對照組比較,滑脫患者的冠狀位、矢狀位以及橫斷位間隙均存在統(tǒng)計學(xué)差異(P<0.05);且滑脫患者的冠狀位、矢狀位以及橫斷位椎小關(guān)節(jié)間隙均比對照組小,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

綜上所述,鄰近椎小關(guān)節(jié)中間的縫隙縮短,冠狀位、橫斷位角度開始慢慢增加,矢狀位角度在慢慢減少,腰4椎體前滑脫距離變大,導(dǎo)致容易發(fā)生前滑脫的情況。實驗證實該距離≥4.29 mm,對周圍的椎小關(guān)節(jié)有著顯著的影響。