青藏高原及其毗鄰地區川貝母類藥材的資源調查△

宋奕辰,車朋,趙鑫磊,齊耀東*,魏雪蘋,唐中華,張本剛

1.中國醫學科學院 北京協和醫學院 藥用植物研究所 中草藥物質基礎與資源利用教育部重點實驗室,北京 100193;2.東北林業大學 化學化工與資源利用學院,黑龍江 哈爾濱 150040

貝母屬(Fritillaria)是百合科(Liliaceae)的一個大屬,種類豐富。據記載,該屬在全世界約有140個物種,廣泛分布于北半球的溫帶地區[1-3]。中國貝母屬植物有20種及2個變種[4]。《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)2015年版中共收錄5類貝母屬藥材[5]。該屬藥材多具有清熱化痰的功效。在我國,大多數貝母屬植物具有一定藥用價值[6]。

《中國藥典》2020年版中收載川貝母藥材項下的基原植物有5種和1變種,分別為川貝母FritillariacirrhosaD.Don、甘肅貝母F.przewalskiiMaxim.、梭砂貝母F.delavayiFranch.、太白貝母F.taipaiensisP.Y.Li、暗紫貝母F.unibracteataHsiao et K.C.Hsia和瓦布貝母F.unibracteatavar.wabuensisS.Y.Tang et S.C.Yueh。川貝母野生資源主要分布在重慶市、陜西省、四川省、青海省、西藏自治區、甘肅省和云南省等地區的高海拔山區或高原草地,區域內貝母屬植物形態式樣復雜、物種分類界限難以確定[7-9]。近年來,由于環境等外部因素影響,青藏高原及其毗鄰地區貝母屬植物的生境遭到破壞,野生資源銳減。此外,由于川貝母藥材需求量較大,人為過度采挖,影響種群健康,且目前川貝母的人工栽培技術還存在一定問題,導致川貝母類藥材資源瀕臨滅絕。除栽培品太白貝母、瓦布貝母外,其余4種川貝母類藥材基原植物均已列入《國家重點保護野生藥材物種名錄》[10]。筆者調查了青藏高原及其毗鄰地區的貝母屬植物資源,以期了解川貝母類藥材野生和栽培資源現狀,保證藥用品種的準確,為合理保護和利用川貝母藥材資源提供參考。

1 方法

1.1 文獻調查

查閱有關植物分類學、植物生態和地理相關的文獻,查閱中國科學院植物研究所標本館(PE)、華西亞高山植物園標本室(WCSBG)、昆明植物研究所標本館(KUN)、中國科學院西北高原生物研究所植物標本館(HNWP)、中國科學院成都生物研究所植物標本室(CDBI)、中國科學院西雙版納熱帶植物園標本館(HITBC)、四川大學生物系植物標本室(SZ)、北京師范大學生命科學學院植物標本室(BNU)、廣西植物研究所標本館(IBK)、中國醫學科學院藥用植物研究所云南分所標本館(IMDY)、云南香格里拉高山植物園標本館(SABG)、江蘇省·中國科學院植物研究所標本館(NAS)、重慶市藥物種植研究所標本館(IMC)、中國科學院西雙版納熱帶植物園植物標本館(HITBC)的館藏標本與采集記錄,統計國家植物標本資源庫的相關信息,了解青藏高原及其毗鄰地區貝母屬植物的物種、分布、植被和生態狀況等,為路線調查、重點調查區域的選擇和地理分布提供依據。

1.2 走訪調查和市場調查

于文獻調查確定的調查區域內,廣泛走訪了當地藥農與產地藥商。在成都荷花池中藥材市場和亳州中藥材市場訪問了集散地的藥商,充分調查了解區域內貝母屬植物的分布、資源,貝母屬植物藥材歷史情況及現狀、收購量等。

1.3 路線調查

在文獻調查和走訪調查的基礎上,確立了調查時間、區域、路線等。路線1為四川省茂縣→松潘縣→黑水縣→紅原縣→若爾蓋縣→九寨溝縣→甘肅省碌曲縣→四川省馬爾康市→小金縣→色達縣→新龍縣→雅江縣→康定市;路線2為重慶市→重慶市城口縣→巫溪縣→陜西省太白縣。于2017—2019年進行調查。在路線調查中,除采集憑證標本和樣品材料外,還調查了《中國藥典》2015年版收載的川貝母藥材“松貝”“青貝”基原植物的3個野生種(暗紫貝母、甘肅貝母、川貝母)居群的伴生植物。

2 結果

2.1 種類及其地理分布

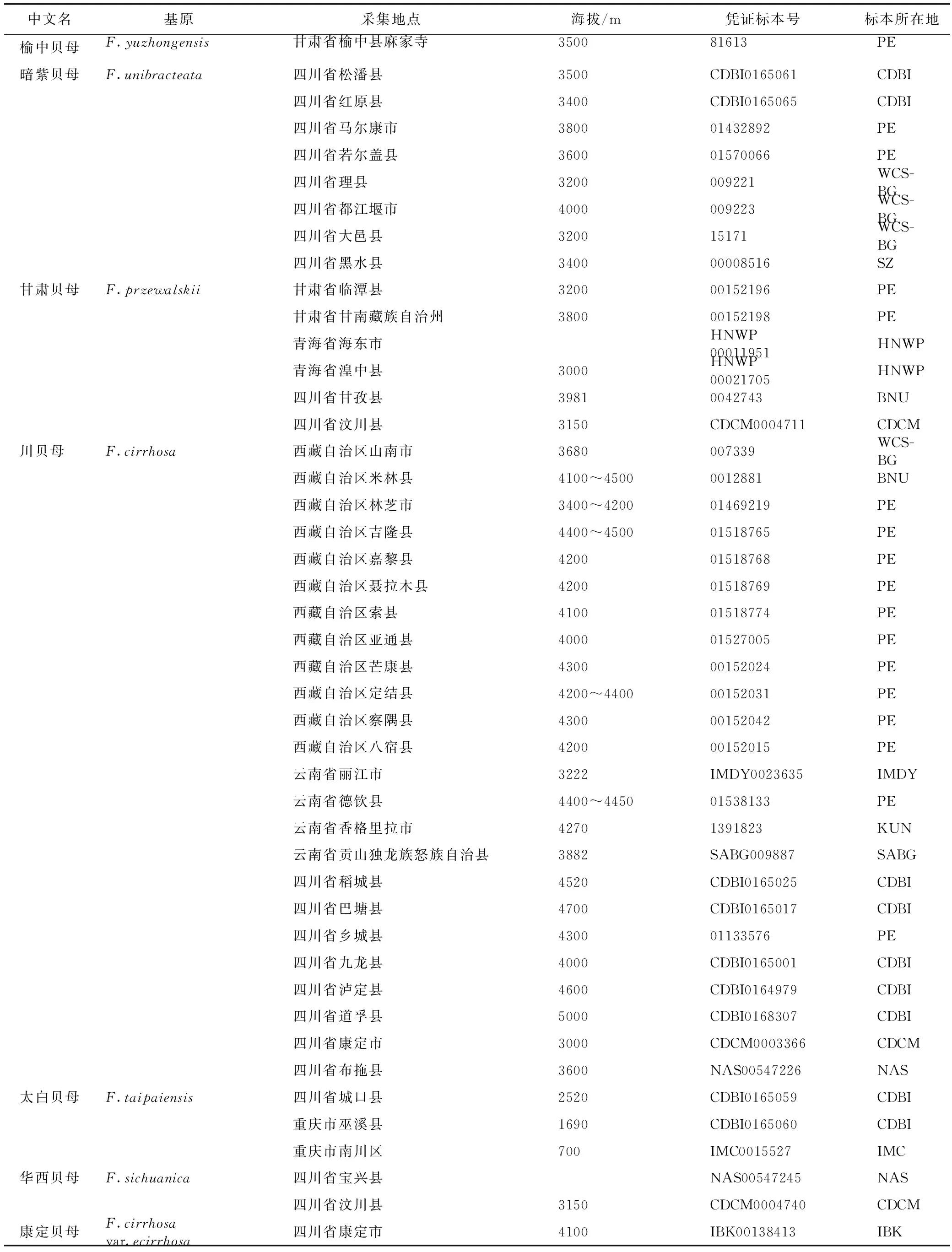

通過3年的野外調查,共調查到8種1變種貝母類植物,經本課題組齊耀東副研究員鑒定分別為梭砂貝母FritillariadelavayiFranch.、高山貝母F.fuscaTurrill、暗紫貝母F.unibracteataHsiao et K.C.Hsia、甘肅貝母F.przewalskiiMaxim.ex Batalin.、華西貝母F.sichuanicaS.C.Chen、康定貝母F.cirrhosavar.ecirrhosaFranch.、川貝母F.cirrhosaD.Don、榆中貝母F.yuzhongensisG.D.Yu et Y.S.Zhou、太白貝母F.taipaiensisP.Y.Li。通過所采憑證標本的全球定位系統(GPS)坐標及中國數字植物標本館(http://www.cvh.org.cn/)的標本采樣點地理信息,總結出青藏高原及其毗鄰地區分布的貝母屬植物分布區域(表1~2)。

表1 青藏高原及其毗鄰地區貝母屬植物采樣地點與坐標

表2 貝母屬植物網絡館藏標本地理信息

續表2

川貝母分布于四川省西南部至云南省西北部一線,向西可至西藏自治區南部并延伸經尼泊爾至克什米爾地區,北界在四川省西部的道孚縣至新龍縣一線;梭砂貝母分布區域與川貝母近似,區別在于其分布區內海拔明顯高于川貝母,且其分布南界僅到云南省麗江市,未見麗江市以南分布記錄;甘肅貝母主要分布于四川省西北部至青海省東南部、甘肅省西南部,以3省交界處分布較多;暗紫貝母分布區與甘肅貝母相似,以四川省道孚縣至小金縣一線以北分布較多;榆中貝母的標本記錄與野外采集記錄較少,根據各地區植物志記載,其在甘肅省、寧夏回族自治區、陜西省、山西省、河南省一帶皆有分布。太白貝母、華西貝母、高山貝母、康定貝母均為狹域分布,太白貝母分布于陜西省秦嶺中段及大巴山區;華西貝母分布于四川省寶興縣、小金縣交界處的夾金山至汶川縣一帶;據筆者調查,高山貝母僅在西藏自治區南木林縣及墨竹工卡縣有少量分布,均在約5000 m以上的高海拔地區;康定貝母僅分布于康定市周邊地區。

2.2 適生環境

除梭砂貝母和高山貝母外,青藏高原及其毗鄰地區多數貝母屬植物最適宜于生長在海拔為3400~4500 m、坡度為15°~40°的陽光充足的寬闊谷地,尤常見于具有多數緩慢溪流切割或浸潤的草地灌叢中,也見于高山草地灌叢,土壤多為肥沃且疏松的黑色腐殖土(圖1A)。梭砂貝母(圖2A)和高山貝母的生長環境極為特殊,均生長在海拔3800~5000 m的高寒地帶流石灘的巖石縫隙中,太陽輻射強,土層較薄[7](圖1B)。

注:A.寬闊谷地;B.高山流石灘。圖1 青藏高原及其毗鄰地區野生貝母屬植物適生環境

注:A.梭砂貝母;B.暗紫貝母;C.甘肅貝母。圖2 青藏高原及其毗鄰地區野生貝母屬植物

2.3 種群特征

貝母屬大多數物種成年植株常需較強光照,幼年植株多生長在郁閉度較大的生境內,以維持貝母生長所需求的濕度。調查區域內,大多數的貝母屬植物的生長對生態環境有較強的依賴,大多數分布地均以小的居群,偶見生于草地灌叢中或形成相對獨立的島狀種群。暗紫貝母可在寬闊谷底形成條帶狀的種群。川貝母和華西貝母在所調查的不同種群中,表現出極其豐富的形態性狀多態性,不同種群在遺傳上也是相對隔離的,需要進一步研究。梭砂貝母由于生境的特殊性,均呈現獨立的島狀種群分布格局,在所調查的青海省、四川省、云南省的種群均表現出差異較明顯的形態性狀和數量性狀,同一地區的種群間的相似性高于不同地區間的種群。

2.4 群落類型

《中國藥典》2015年版收載的川貝母藥材“松貝”“青貝”基原植物的3個野生種暗紫貝母(圖2B)、甘肅貝母(圖2C)、川貝母主要生于濕潤的草地灌叢中,伴生植物較豐富。灌叢的灌木類物種成為這3種貝母屬植物群落的主要建群種。暗紫貝母、甘肅貝母、川貝母生境群落狀況見表3。

表3 暗紫貝母、甘肅貝母、川貝母分布區域群落狀況

2.5 野生資源現狀

王惠民[11]提出了川貝母中藥材的野生資源不斷減少,李西文[12]也通過調查發現了川貝母物種種群數量下降、生境嚴重破碎化、野生川貝母分布區面積持續減少等問題。通過野外實地調查發現,貝母屬植物的資源受到多種因素威脅。

2.5.1內因 通過參考李西文[12]的研究結果并結合野外考察表明,貝母屬植物生長所需自然環境的苛刻,導致其種子萌發率比較低且生長緩慢,從種子萌發到開花結實約需3~4年的周期,因此,貝母屬植物的居群內個體通常分散分布。梭砂貝母的島嶼式分布格局造成適生環境有限。

2.5.2外因 牧區擴大和牧業發展對環境容納壓力的增大導致青藏高原及其毗鄰地區多數貝母屬植物的適生環境縮小和破壞。傳統意義上,川貝母商品“以小為貴”,過度采挖造成種群結構的破壞,對種群的健康發展影響深遠。

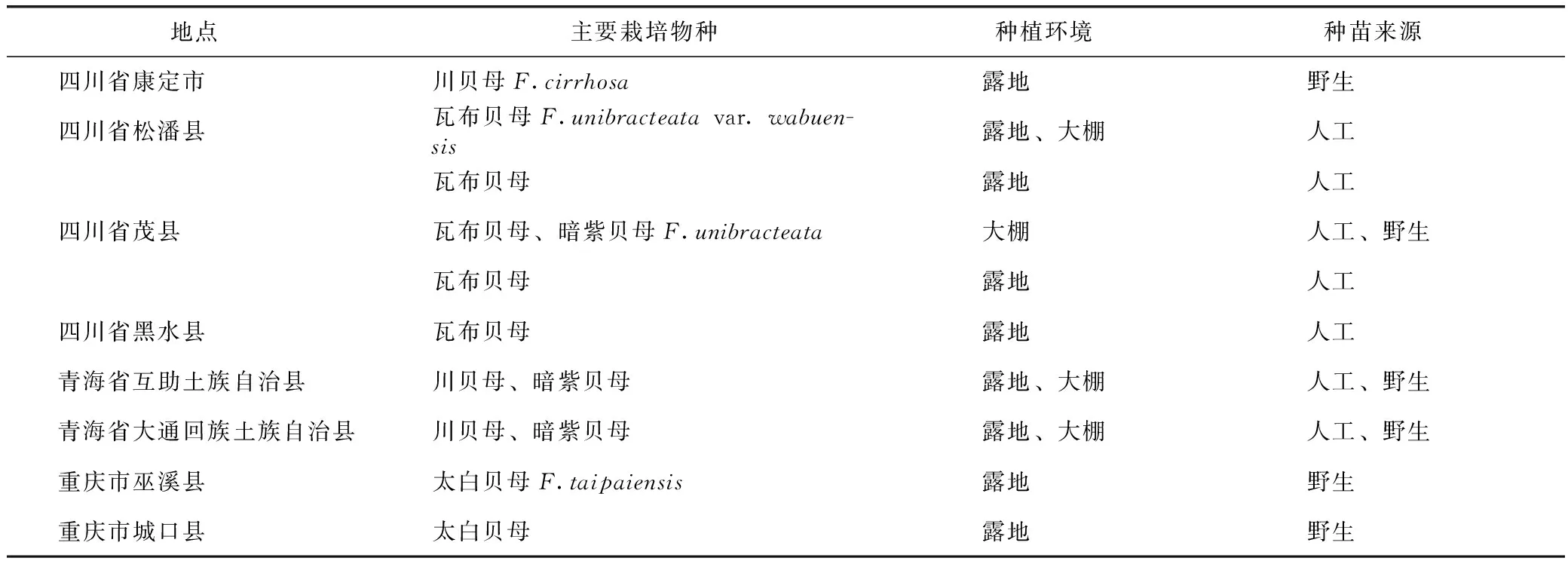

2.6 栽培資源現狀

青藏高原及其毗鄰地區為川貝母中藥材的集中產區,也是發展川貝母中藥材栽培的集中地點。目前,栽培技術和方法的研究主要有種植方法、田間管理、野生撫育、種子篩選、種子發育、種苗分級、組培擴繁等[13-17]。通過對青海省、四川省、重慶市等10個具有一定規模的栽培基地調查發現,川貝母中藥材栽培的物種主要為暗紫貝母、川貝母、太白貝母和瓦布貝母,實驗性的種植有甘肅貝母和梭砂貝母。其人工種植情況不盡相同(表4)。暗紫貝母、川貝母和瓦布貝母均為海拔較高的牧區生長,通過栽培,總體呈現出鱗莖增大、花期提前、花的數量增多等形態變化,大棚栽培更有鱗莖縱橫比和花色的改變,種植模式為公司或公司加農戶為主。太白貝母于1983年野生變家種技術成功,適宜低海拔農區發展生產,重慶市已經成為太白貝母的栽培和生產基地[18]。調查結果表明,目前種植區域集中分布在重慶市巫溪縣和城口縣,陜西太白縣和湖北恩施市也有少量種植,種植模式多為農戶小規模種植。在國家大力發展中醫藥事業的政策支持和川貝母中藥材的供求關系等多種因素影響下,四川省阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州全境、云南省麗江市、迪慶藏族自治州等地已陸續試種,但由于無法有效解決種源問題和栽培藥材性狀變化等原因而得不到長足發展。

表4 川貝母中藥材的栽培情況

2.7 藥材收購現狀與市場需求

通過對產地藥商和種子種苗收購商調查發現,太白貝母產量和存量有限,目前未形成藥材商品流通,產區以收購成熟果實供應種子種苗為主。瓦布貝母現以公司運營操作為經營主體,所生產的藥材商品目前均供應固定的制藥企業,產地藥商和中藥材專業市場均無可靠的藥材商品供應。川貝母藥材傳統商品規格中的“松貝”“青貝”多來自野生品,自采藥人和產地藥商處得知,采收川貝母藥材主要是“紫花”和“麻花”,即暗紫貝母和其變種長腺貝母以及川貝母等數種,且僅從藥材性狀分檔,不以物種區分,以“松貝”為貴。據中藥材市場川貝母專營商戶反映,“松貝”常因西貝母堿含量未達到《中國藥典》標準而被退貨或處罰,商戶寧可存而不銷。川貝母藥材傳統商品規格中的“爐貝”目前均為野生品,未見人工種植成功,其西貝母堿含量符合《中國藥典》2015年版標準。近年來,制藥企業需求擴張,產量有限,價格迅速上漲,產地收購量也逐年減少,供求關系日益緊張。

3 結論與討論

3.1 川貝母類中藥材的基原的分類學問題

青藏高原及其毗鄰地區貝母屬植物的變異式樣豐富,存在的分類學問題懸而未決,處理起來相當棘手[4,8-9,19-20]。通過野外調查和研究表明,川貝母F.cirrhosaD.Don復合體及瓦布貝母、華西貝母的名實問題等對川貝母中藥材的基原影響頗大,而藥材采收依據藥材性狀區分,多數物種并不能通過藥材性狀而區分,就此肖培根等[21]從化學角度曾提出將川貝母復合群所有種類均作為川貝母來處理的提議。物種概念的混亂,勢必造成傳統中藥材應用的混亂,澄清物種概念需要系統而扎實的野外觀察和實驗,通過植物形態、地理分布、細胞學、孢粉學、化學、分子生物學等方法和技術,劃分出合理的分類學實體,解決川貝母類中藥材的基原的分類學問題。

3.2 川貝母類中藥材的野生資源問題

青藏高原及其毗鄰地區多數貝母屬植物的個體發育基本一致,通過訪談發現,該地區在采藥人口口相傳的經驗中基本總結生長發育規律。即“一根針”(1年生植株,具1片細而小的葉)、“雞舌頭”或“一匹葉”(2年生植株,具1片大而寬的葉)、“雙飄帶”或“樹兒子”(3年生以上未開花植株,具有獨立的莖,莖上具2至多枚葉片)、“燈籠花”或“八卦錘”(4年生以上開花植株,花型如燈籠或果實形態如錘形)。一般而言,暗紫貝母及其近緣物種在“一匹葉”時期所采集的藥材,其藥材形態常具“懷中抱月”的特征,稱之為“松貝”。通過調查了解到,川貝母中藥材目前還是以野生品為主,其中,暗紫貝母及其變種長腺貝母F.unibracteatavar.longinectareaS.Y.Tang et C.H.Yueh為“松貝”商品主流;甘肅貝母基本已無產地收購;采藥人為保證商品美觀,常采用高度白酒對“松貝”鱗莖進行“殺青”處理。余世春等[22]報道,川貝母商品資源缺乏,“松貝”已從四川省松潘縣、紅原縣地域緊縮至若爾蓋草地,這與野外調查所反映的現狀基本一致。現在“松貝”“青貝”的產地基本已經從四川省紅原縣尕里臺草地遷移至若爾蓋草原、阿壩縣和青海省果洛藏族自治州,“爐貝”在四川省境內傳統產地甘孜藏族自治州早已轉向青海省玉樹市和西藏自治區昌都市。

3.3 川貝母類中藥材的潛在適生區的預測

深入的進行野外工作后,可利用所記錄的位點信息,查找位點的生物氣候變量,基于生態位模型[23]或最大熵模型[24]等構建模型,模擬判斷物種的生態位,預測物種的潛在分布區域,對其生長適應性、品質適應性及其生產適宜性區劃進行分析[25],為人工栽培繁育提供可操作的研究基礎。

3.4 川貝母類中藥材的人工栽培繁育

應深入研究川貝母類中藥材基原植物的生物學特性,摸清生長繁殖規律,制定具有前瞻性的政策,從經濟、環保2個層面研討技術方案,劃定人工栽培繁育的關鍵指標,掌握科學的加工方法,建立全程溯源的生產質量管控體系,使川貝母類中藥材的人工栽培繁育成為現實。

3.5 資源保護策略與應用

區域保護層面上,青藏高原及其毗鄰地區的多數貝母屬植物散在分布于區域內的各級自然保護區,此區域也是就地保護的熱點地區[26]。從生物與生態學、經濟學和社會學[27]3個層面而言,區域保護卓有成效;對貝母屬而言,個體和生境均得到了有效保護。對于廣大未在保護區內的貝母屬植物居群,畜牧業擴大和人為過度采挖是造成資源減少的重要原因,牧場擴大造成草地灌叢的退化,放牧對成體植株特別是花果期植株的啃食,人為采挖“一匹葉”的幼苗期植株,造成種群青黃不接,合理分區輪牧是重要的解決途徑。物種層面上,野生的川貝母中藥材基原植物無疑是亟須保護的物種[28],與傳統藥用需求的矛盾日益尖銳,嘗試從恢復生境、持證采挖、野生撫育、采種結合4點保護野生種群,形成保護和應用的動態平衡。

3.6 建議

綜上所述,青藏高原及其毗鄰地區的野生貝母屬植物種類繁多、分布廣泛,但資源量日趨減少,當前保護和利用的矛盾日益顯著。從政府層面,堅持自然保護區內的有效保護適生環境,結合合理的采挖管控措施,科學輪牧等方式方法,保護野生貝母屬植物種群,為滿足中醫藥防病治病的需求。從產業健康發展角度,應開展種植技術成熟的物種,如瓦布貝母的種植,緩解川貝母藥材的市場資源稀缺問題。從科學研究層面,應用葉綠體基因組學和成分分析等方法闡述川貝母類藥材的物種問題和定性、定量分析方法,解決多基原中藥材普遍存在的化學成分種類和含量差異[17]的藥材質量問題,保證臨床用藥的安全、有效。

致謝:唐心曜先生在野外工作中給予指導和幫助。