海南東部外海海域魚類群落結構季節變動及其影響因素

陸麗儀,曾嘉維,2,林 坤,張 靜,2,王學鋒,2

(1.廣東海洋大學水產學院,廣東 湛江 524088; 2.南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江),廣東 湛江 524025)

魚類是漁業資源數量最大的類群[1],其群落結構的時空分布與海洋環境密切相關,不同環境條件下魚類群落組成和結構變化可作為評估海洋生態健康狀況的指標,也是漁業資源的可持續利用與現代化管理的基礎[2]。

南海近海漁業資源衰退嚴重,而外海海域漁業資源仍有一定的開發潛力[3]。目前,南海95%以上的捕撈強度集中于北部近海,較大的捕撈壓力使漁獲量不斷下降,優質魚類減少[4]。南海魚類群落結構分析主要集中于珠江口[5]、北部灣[2]、大亞灣[6]等近海海域,而外海魚類資源量、群落結構時空變化及其與環境因子關系等有待深入研究。海南島東部外海海域位于南海西北部,屬粵西和海南東部漁場,其魚類資源豐富,是短尾大眼鯛(Priacanthus macracanthus)[7]、藍圓鲹 (Decapterus maruadsi)[8]、深水金線魚(Nemipterus bathybius)[9]等重要經濟魚類的產卵場。迄今,在南海西北部海域開展的空間大尺度魚類群落研究較多[10-12],而海南外海海域等局部尺度上魚類群落的調查尚未見報道。筆者研究該海域主要魚類組成、資源量及共有優勢種特征,運用冗余分析 (Redundancy analysis,RDA) 量化主要環境因子對群落結構的影響程度,為該海域的漁業資源變動及可持續利用研究提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

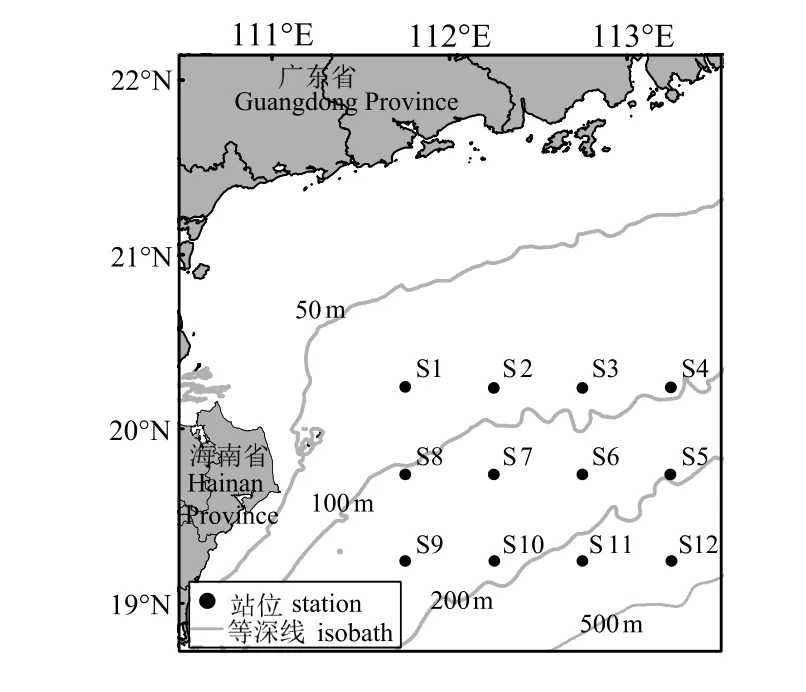

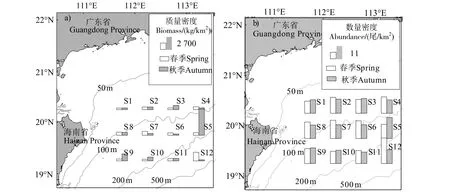

于2019 年4 月 (春季) 和9 月 (秋季) 對水深86~ 380 m 的海南東部外海海域進行漁業資源底拖網調查,共設置12 個站位 (圖1)。調查船長29.6 m,寬6.4 m,主機功率368 kW。底拖網網囊網目為2.5 cm,上綱長度44 m。因每個站位的海況不同,實際拖速與時間可能有所偏差,數據處理時統一標準化為拖速3 kn,拖網時間1 h。漁獲物的采集和分析按照《海洋漁業資源調查規范》[13]進行,利用YSI 水質檢測儀測定溶解氧、pH、鹽度和水溫。

圖1 2019 年海南東部外海海域采樣站位Fig.1 Sampling stations of fishery resources in the off-sea of eastern Hainan in 2019

1.2 數據處理

1.2.1魚類資源密度的估算 采用底拖網掃海面積法估算魚類質量密度(D,kg/km2)和數量密度[2]。

式中,C為平均每小時拖網漁獲量 (kg/h);a為每小時網具掃海面積 (km2/h);q為逃逸率,取值范圍為0~ 1,本研究取0.5。

1.2.2優勢度 使用相對重要性指數(IRI)[14-15]衡量各漁獲物群落的生態優勢度。

式中,N為某一種類的數量占總漁獲數量的百分比(%);W為該種類的質量占總漁獲質量的百分比(%);F為該種類出現的站位數占總站位數的百分比(%)。將IRI ≥1 000 的種類稱為優勢種,將1 000 >IRI ≥100 的種類稱為重要種。

1.2.3體長頻率分析 對共有優勢種進行體長頻率分析,利用Sturges 法和Snedecor 法分別計算分組組距,并求平均值作為分組參考[16],按照《海洋漁業資源調查規范》[13]及常用劃分習慣確定組距。本研究暫定出現頻率為10%以上的體長組定義為優勢體長組。

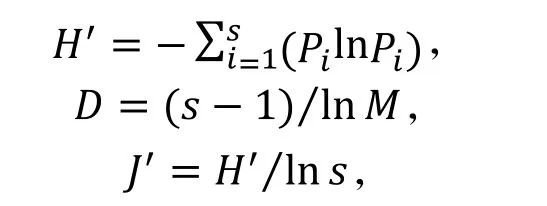

1.2.4多樣性指數計算 采用Margalef物種豐富度指數 (D)、Shannon-Wiener 多樣性指數 (H′) 和Pielou 均勻度指數 (J′) 分析群落的物種多樣性,并與近海海域各站位多樣性指數H′ 進行單因素方差分析。由于魚類個體大小差異較大,Wilhm[17]提出用質量代替數量計算H′ 值更為合理,故本研究根據質量密度計算群落物種多樣性[18]。

式中,s為物種數;M為漁獲魚類總質量密度;Pi為第i種魚類占總質量密度的比例,即

1.2.5多元統計分析 統計分析前,先對原始數據進行預處理。將出現頻率小于10%的種類剔除,以減少稀有種對群落結構分析的影響[14]。同時,對各站位魚類質量密度進行4 次方根轉換,對除pH 外的環境因子進行lg (x+1) 轉換[19]。基于魚類群落的去趨勢分析 (DCA) 結果,判斷是用單峰模型(CCA) 還是用線性模型 (RDA) 以分析魚類群落與環境因子的關系。若4 個軸中最大值 > 4,選用CCA 分析;若最大值< 3,則選用RDA 分析;若最大值在3~ 4 之間,則用RDA 和CCA 分析均可[20]。運用蒙特卡洛置換檢驗 (Monte Carlo permutation test) 分析魚類群落分布與環境因子間的顯著性[21]。以上數據分析用R 語言統計軟件中vegan 包完成[22],站位圖用Arcgis10.2 繪制。

2 結果與分析

2.1 種類組成

海南東部外海海域兩個季度共捕獲魚類312 種,其中306 種鑒定到種,6 種鑒定到屬,隸屬于26 目96 科195 屬。全部漁獲中以鱸形目最多,共87 種(占種類總數的27.9%),其次為鲉形目和鰈形目,分別為50 種 (16.0%) 和35 種 (11.2%)。春季225種,秋季207 種,兩個季度共有種數量為120 種,其中鱸形目45 種,鲉形目14 種,鰈形目和鰻鱺目10 種,其余目種類數均少于7 種。

2.2 優勢種

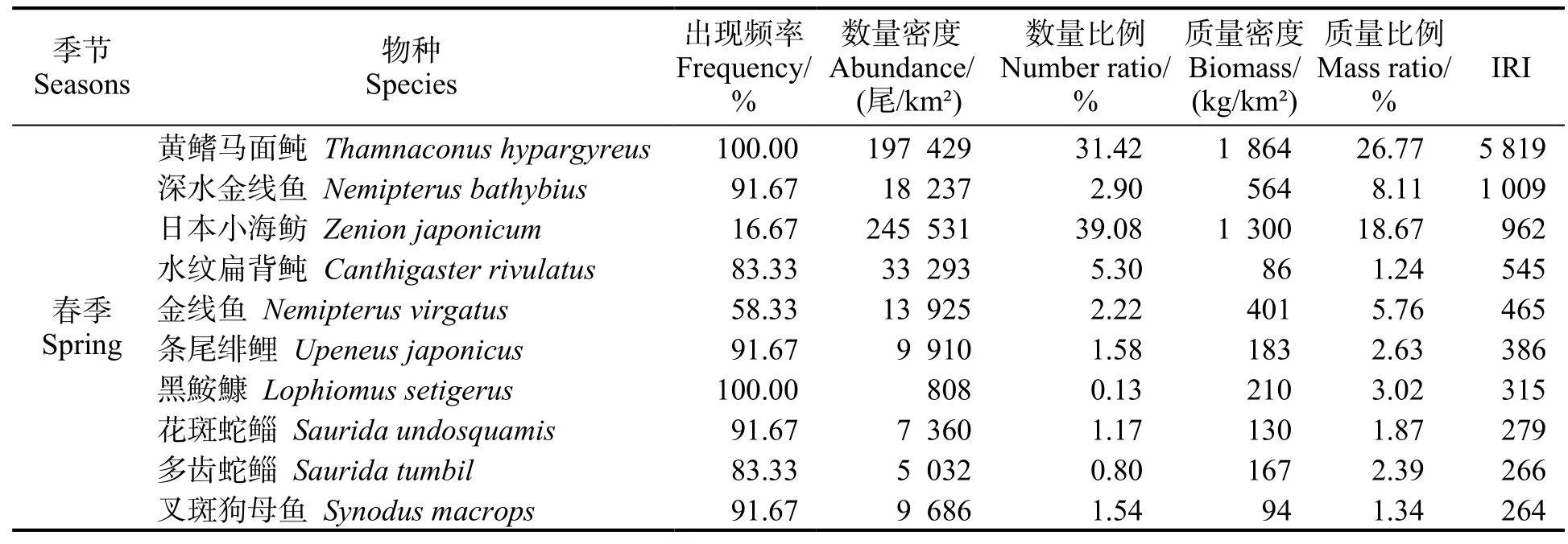

春、秋季相對重要性指數分析結果見表1,主要物種均為底棲和中上層小型魚類,兩季共有優勢種為黃鰭馬面鲀 (Thamnaconus hypargyreus) 和深水金線魚。春季優勢種為黃鰭馬面鲀和深水金線魚,共占春季漁獲數量的34.32%、漁獲質量的34.88%,重要種15 種。秋季優勢種則為藍圓鲹、黃鰭馬面鲀、深水金線魚和短尾大眼鯛,共占秋季漁獲數量的52.31%、漁獲質量的58.09%,重要種13 種。

表1 海南東部外海海域魚類群落主要物種相對重要性指數Table 1 Indices of relative importance (IRI) of fish species in the off-sea of eastern Hainan

續表1(Continued)

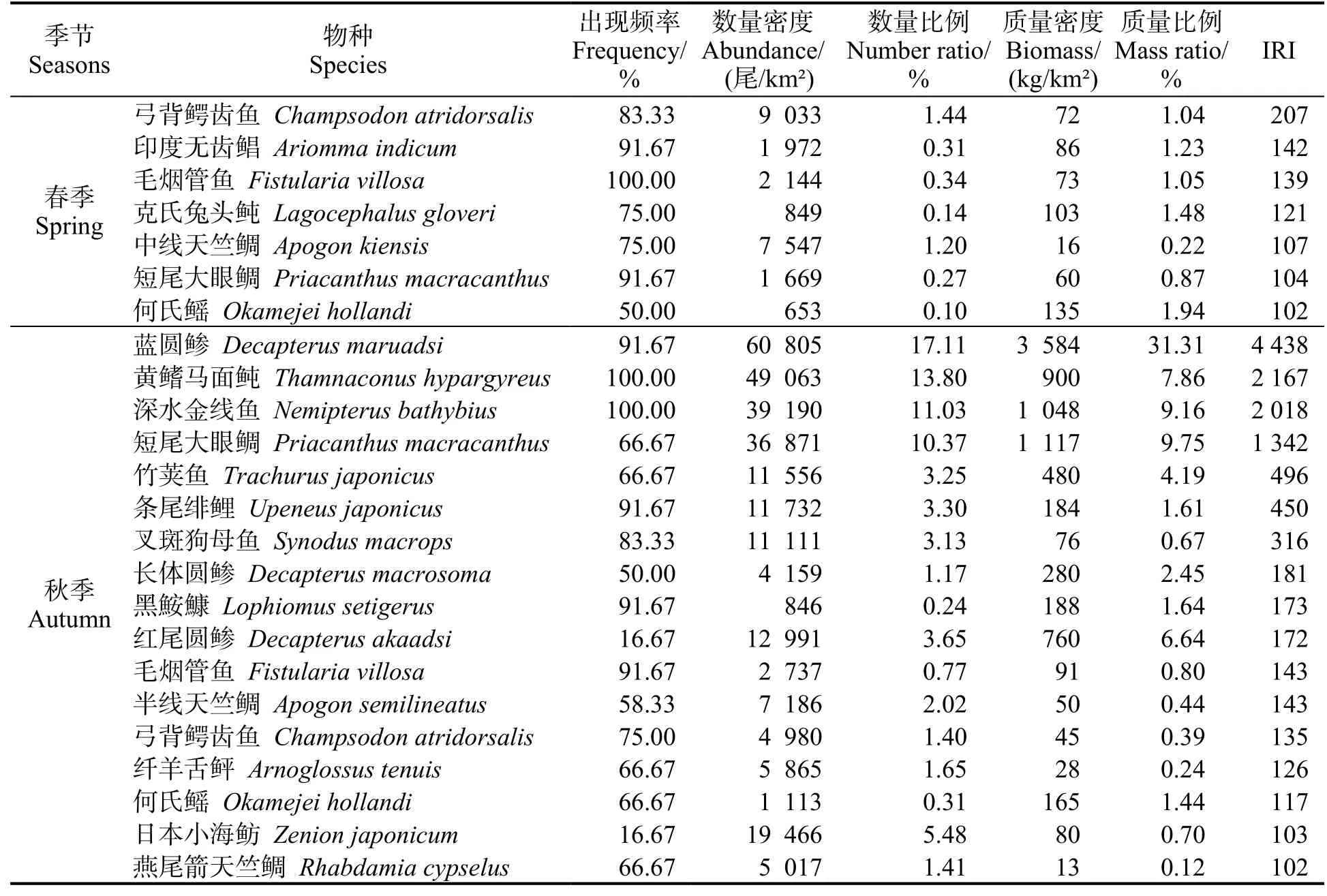

共有優勢種中,黃鰭馬面鲀秋季優勢體長組比春季大,深水金線魚秋季優勢體長組比春季小,但體長范圍比春季大 (圖2)。黃鰭馬面鲀春季體長范圍為27~ 110 mm,優勢體長組為60~ 85 mm (占總測定數62.3%);秋季體長范圍為54~ 128 mm,優勢體長組為80~ 105 mm (占70.1%)。深水金線魚春季體長范圍為48~ 155 mm,優勢體長組為80~130mm (占88.0%);秋季體長范圍為42~ 255 mm,優勢體長組為90~ 120 mm (占57.8%)。秋季深水金線魚20~ 70 mm 出現小高峰,漁獲組成變化可能受伏季休漁和季節變化等方面的共同影響。

圖2 春、秋季共有優勢種體長頻率分布Fig.2 Length-frequency analysis of common dominant species in spring and autumn

2.3 漁獲量分布

個體平均質量 (平均質量密度/數量密度) 為秋季大于春季,表明秋季個體經伏季休漁和春夏生長,總體上體長增加,漁獲物質量有所提升。平均質量密度秋季 (942.99 kg/km2) > 春季 (580.29 kg/km2),數量密度呈相反趨勢,秋季 (29 283 尾/km2)< 春季 (52 362 尾/km2)。

主要物種漁獲量的季節變動是導致各站位季節間漁獲量變動幅度大的主要原因。春、秋質量密度和數量密度變化最大的是S5和S12站位 (圖3)。S12 站位在春季中質量密度 (1 739.92 kg/km2) 及數量密度 (261 537 尾/km2) 最大,秋季質量密度和數量密度分別減少至210.33 kg/km2和22 598 尾/km2。S5 站位春季質量密度和數量密度分別僅為485.87 kg/km2和24 468 尾/km2,秋季質量密度 (5 311.45 kg/km2) 及數量密度 (116 237 尾/km2) 最大。

圖3 海南東部外海海域質量密度和數量密度的空間分布Fig.3 Spatial distribution of fish biomass and abundance in the off-sea of eastern Hainan

2.4 物種多樣性

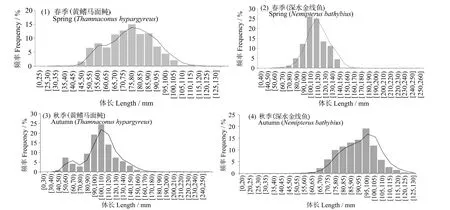

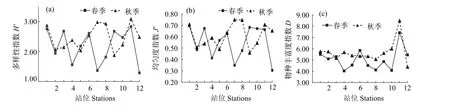

秋季群落多樣性水平 [Shannon-Wiener 多樣性指數 (H′)、Pielou 均勻度指數 (J′) 和Margalef物種豐富度指數 (D)] 平均值均比春季略高,兩個季節H′ 和J′ 值站位間變動均較大 (圖4)。春季和秋季H′值分別為1.29~ 2.84 和1.88~ 3.09,平均值分別為2.18 和2.47。J′、H′ 值變化趨勢大致相同,春、秋季變化范圍分別為0.30~ 0.69 和0.46~0.75,平均值分別為0.55 和0.61。D值除S11 站位數值較大外,其余站位間波動不大,其春、秋季變化范圍分別為4.03~ 7.42 和4.39~ 8.50,平均值分別為5.06 和5.67。

圖4 海南東部海域魚類群落各站位的多樣性變化Fig.4 Diversity variations of fish communities at stations in the off-sea of eastern Hainan

2.5 魚類群落時空分布與環境因子的關系

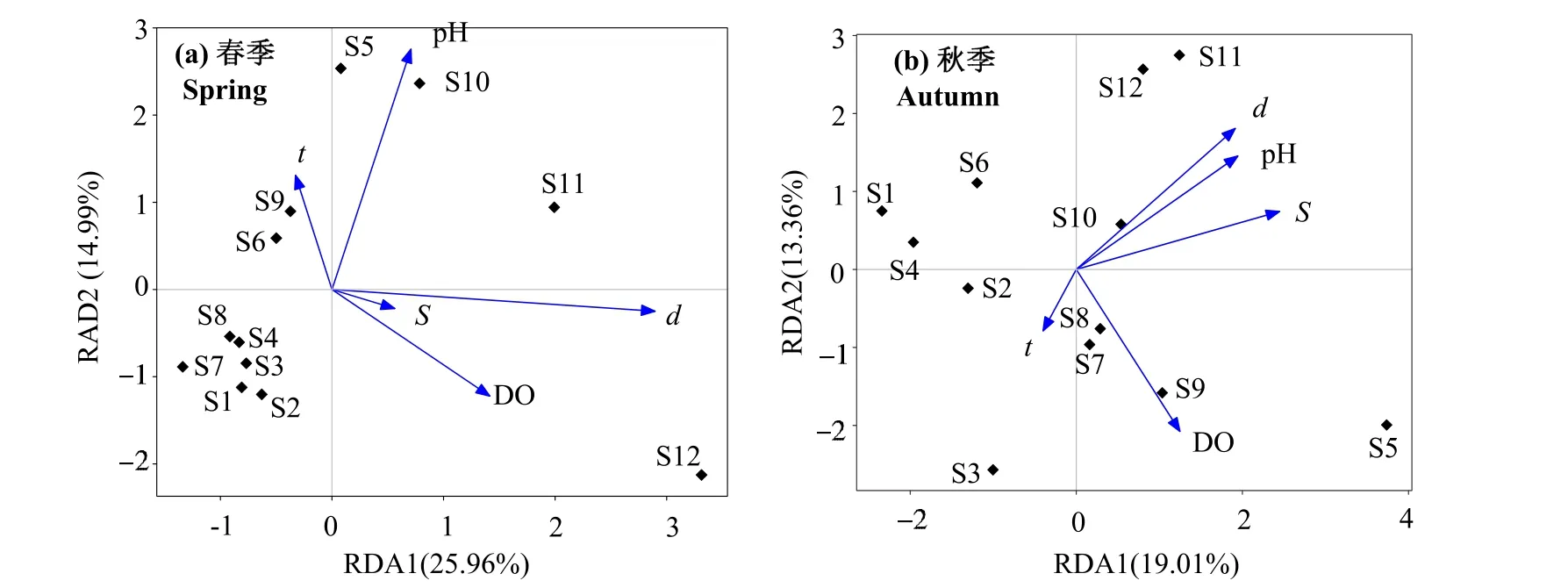

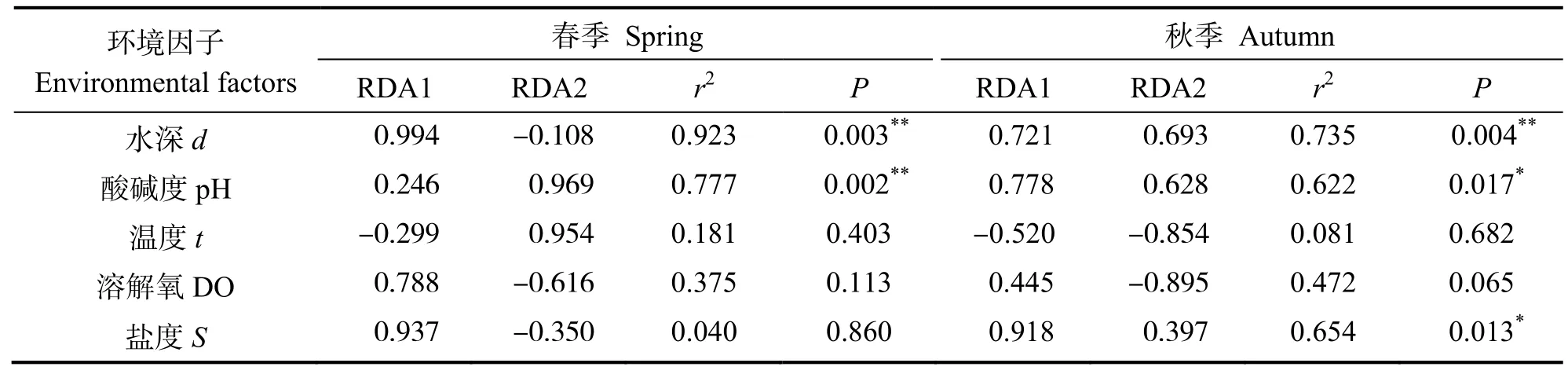

水深和pH 是影響春、秋兩季魚類群落結構的主要環境因子,鹽度在秋季亦顯著影響魚類分布(圖5)。春季水深 (P=0.003) 和pH (P=0.002) 對魚類群落結構影響有高度統計意義 (表2)。5 個環境因子共解釋物種數據 (種類組成和質量密度) 累計方差的58.34%,第1 排序軸與第2 排序軸分別解釋29.73%和13.86%的物種分布變化。秋季水深 (P=0.004)、pH (P=0.017) 和鹽度 (P=0.013) 對魚類群落空間分布具統計意義,其中水深的影響最顯著。環境因子共解釋物種數據分布總變化的53.94%。第1排序軸與第2排序軸分別解釋18.76%和13.06%的物種分布變化。

圖5 海南東部外海海域魚群落結構與環境因子的RDA 排序Fig.5 RDA triplots of fish community and environmental factors in the offshore waters of eastern Hainan

表2 海南東部外海海域環境因子相關顯著性檢驗Table 2 Significance test of environmental factors in the eastern waters of Hainan

3 討論

3.1 魚類群落結構特征

3.1.1魚類資源量狀況 海南東部外海海域魚類物種較豐富,春、秋兩季總種類數 (312 種) 比同緯度北部灣近海海域 (68 種)[2]多78.2%,這可能是由該海域復雜的水文環境及地形造成的。海南東部外海海域受南海暖流、東南沿岸流等海流相互作用,海底地形及魚類棲息環境比北部灣復雜,因此生物種類更多[10]。

受魚類季節洄游的影響,本研究海域魚類優勢種和漁獲量季節更替明顯。如藍圓鲹、長體圓鲹和紅尾圓鲹等鲹科魚類,春季從外海向近海海域作產卵洄游,在夏季航次中僅為常見種或稀有種;秋季由淺到深向外海洄游,成為秋季調查中主要物種[23]。整體上,秋季質量密度較春季高,數量密度較春季低。從兩季主要物種漁獲量和共有優勢種體長分布頻率推測,經過3 個多月的伏季休漁,魚類幼體繁殖生長,使物種資源量增加。然而隨著休漁期結束,漁民開始高強度捕撈,導致秋季數量密度短時間內迅速下降[24-25]。與南海部分近海海域比較:海南近海海域[26]及大亞灣海域[27]均主要以鲾科(Leiognathidae)、天竺鯛科(Apogonidae)等淺水魚類為主要優勢種,海南東部外海海域主要以黃鰭馬面鲀、深水金線魚和藍圓鲹等為優勢種;海南東部外海海域魚類資源密度遠高于大亞灣[28]和北部灣海域[28]。

3.1.2魚類群落物種多樣性 多樣性指數是評價群落結構和功能的重要指標[29]。Shannon-Wiener 多樣性指數 (H′) 與種類數和物種間個體分配是否均勻有關,而Margalrf 豐富度指數 (D) 則受種類數和質量密度影響[30]。本研究海域春季種類數雖比秋季多,但秋季多樣性指數 (H′)、豐富度指數 (D) 和均勻度指數 (J′)平均值均高于春季,主要原因是秋季質量密度較春季高,且秋季物種間分配較均勻。站位間多樣性指數存在明顯變化,表明海南東部外海海域魚類群落存在一定的空間異質性[30]。

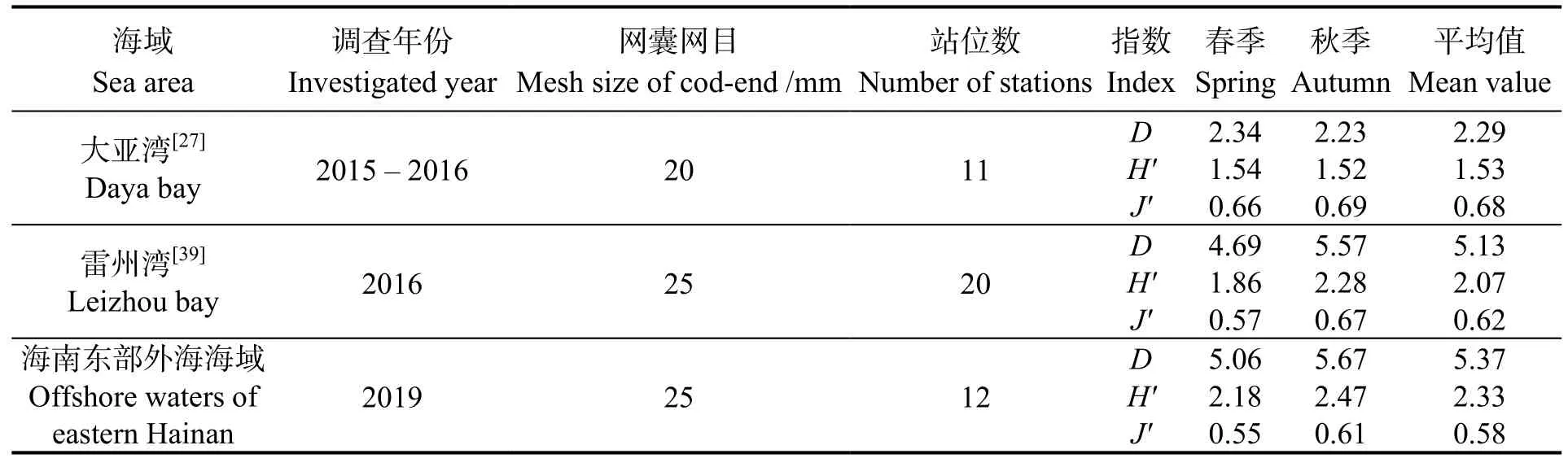

比較本研究海域與雷州灣、大亞灣海域春秋兩季多樣性結果 (表3),均勻度指數 (J′)在三個海域中相差不大,表明均勻度受魚類生境變化的影響較小,與前人的研究結果相符[31]。而對于豐富度指數(D) 和多樣性指數 (H′),即使雷州灣和大亞灣海域調查調查站位數更多或使用的網目更小,均呈現出海南東部外海海域、雷州灣、大亞灣依次增加的趨勢,符合大陸架海域多樣性指數隨水深增加而增加的規律[32]。已有研究表明,群落多樣性與人類活動的干擾也有較大聯系[33-34]。近岸海域由于過度捕撈、工廠廢水和生活污水排放、海岸工程建設等影響,魚類生活環境遭到破壞[34];而外海海域受人類活動的影響較小,魚類資源量較豐富,多樣性相對較高。

表3 海南東部外海海域魚類群落與南海近岸海域比較Table 3 Comparison of fish community of offshore waters of eastern Hainan to the coastal waters of South China Sea

3.2 魚類群落空間分布與環境因子的關系

RDA 分析不是針對某一變量進行分析,而是整體上獲取能最大程度代表所有指標解釋能力的最小變量組合[14]。其中,鹽度僅在秋季對魚類群落分布有重要影響,但實測數據中春季 (鹽度33.69~34.64) 和秋季 (33.86~ 34.49) 的鹽度變化均不明顯,可能是因為春季中其他環境因子對群落分布更為顯著而削弱了鹽度對魚類群落分布的影響[35]。pH作為綜合性化學指標,是其他因素共同作用的結果,在一定空間范圍內會受到鹽度的影響[36]。本研究RDA 結果亦顯示,pH 和鹽度在春、秋兩季中均呈正相關關系。另一方面,以上兩種環境因素也會隨著水深變化而發生相應的變化。南海北部大陸架研究表明,引起魚類物種分布發生改變的不是水深本身,而是與水深有伴隨關系的pH、鹽度及光照等環境因素[37]。新西蘭南部海域的魚類群落在不同深度有不同的聚集模式[38]。本研究魚類群落分布受水深影響顯著的結論,與更大尺度范圍的南海大陸架魚類群落結構調查結果一致[37]。水深也是影響雷州灣[39]、大亞灣[27]等南海近岸海域魚類群落分布的關鍵因子,即無論在近岸還是外海海域,水深均對魚類群落結構有重要影響。

綜上,本研究認為在海南東部外海海域的漁業資源量化管理中,除應關注主要經濟種類種群水平上的捕撈產量外,更應注重群落水平的多樣性變化、優勢種的生物量及其變化因素。