非布司他、苯溴馬隆以及別嘌醇治療高尿酸血癥的安全性和有效性對比分析

吳宏

高尿酸血癥是一種因嘌呤物質代謝紊亂而導致血液尿酸增高的代謝性疾病,痛風是高尿酸血癥患者最常見的臨床并發癥之一,表現為急性痛風性關節炎、慢性痛風性關節炎、關節畸形,并常累及腎臟引起腎炎等[1,2]。隨著人們生活水平的提高,日常高熱量、高嘌呤食物攝入的增加,高尿酸血癥的發病率呈爆發式增長,大量的高尿酸血癥也組成了痛風患者龐大的后備軍,嚴重威脅人們的身體健康。藥物治療是高尿酸血癥主要的治療方法,降低血尿酸水平是預防痛風及其合并癥的關鍵[3,4]。目前,降尿酸藥物可以分為兩類,一類是以苯溴馬隆為代表的促進尿酸排泄的藥物,一類是以別嘌醇、非布司他為代表的抑制尿酸生成的藥物,盡管兩類藥物均能通過不同作用機制降低尿酸水平,但是其有效性和安全性具有一定的差異[5]。本研究旨在對比分析非布司他、苯溴馬隆、別嘌醇治療高尿酸血癥的有效性和安全性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年10 月~2020 年12 月本院收治的高尿酸血癥患者123 例作為研究對象,按照藥物治療方法的不同分為非布司他組、苯溴馬隆組、別嘌醇組,每組41 例。非布司他組中男21 例,女20 例,平均年齡(49.34±10.14) 歲,平均血尿酸(568.38± 38.69)μmol/L,平均體質量指數(25.17±2.25)kg/m2;苯溴馬隆組中男19 例,女22 例,平均年齡(47.91±9.56)歲,平均血尿酸(571.28±40.05)μmol/L,平均體質量指數(26.17±2.44)kg/m2;別嘌醇組中男23 例,女18 例,平均年齡(48.46±9.76) 歲,平均血尿酸(577.49± 39.55)μmol/L,平均體質量指數(25.82±2.29)kg/m2。三組患者的性別、年齡、血尿酸、體質量指數等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合2019 版《高尿酸血癥與痛風診療指南》中高尿酸血癥的診斷標準;②此次調查研究均獲得患者同意,并獲得倫理委員會批準。排除標準:①合并腎臟或血液系統疾病;②對試驗的藥物過敏或者高敏體質。

1.2 方法 三組患者在治療期間內均給予常規降尿酸方法,如以低鹽、低脂飲食為主,限制食用高嘌呤食物,戒煙戒酒,多喝水等。非布司他組給予非布司他片(江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司,國藥準字H20130058,規格:40 mg×16 片)治療,初始劑量為 1 片/次,1 次/d,如果2 周后血尿酸水平≥360 μmol/L,劑量增至2 片/次,1 次/d;苯溴馬隆組給予苯溴馬隆片(Excella GmbH&Co.KG,國藥準字J20180056,規格:50 mg×10 片)治療,1 片/次,1 次/d;別嘌醇組給予別嘌醇片[世貿天階制藥(江蘇)有限責任公司,國藥準字H20033683,規格:100 mg×36 片]治療,1 片/次,1 次/d。三組患者均連續服藥2 個月。

1.3 觀察指標及判定標準 比較三組患者血尿酸水平、臨床療效、藥物不良反應發生情況。①采用尿酸酶法檢測三組患者治療后的血尿酸水平。②根據尿酸水平評估臨床治療效果,療效判定標準:顯效:治療后,女性患者血尿酸水平<300 μmol/L、男性患者血尿酸水平<350 μmol/L;有效:治療后,女性患者血尿酸水平降至300~350 μmol/L、男性患者血尿酸水平降至350~410 μmol/L;無效:治療后,女性患者血尿酸水平>350 μmol/L、男性患者血尿酸水平>410 μmol/L。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。③記錄三組患者治療期間藥物不良反應發生情況,如肝功能異常、腎功能異常、胃腸道反應等。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,兩組比較采用t 檢驗,多組比較采用方差分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

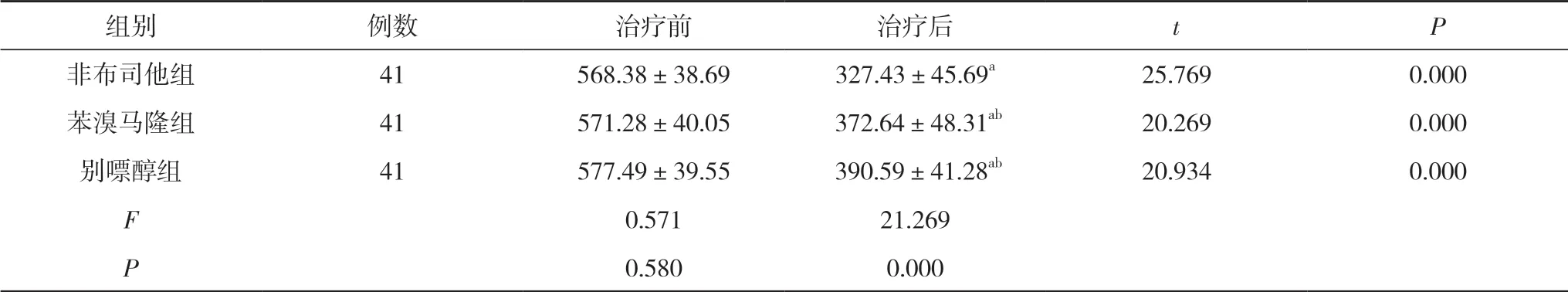

2.1 三組患者血尿酸水平比較 治療前,三組患者的血尿酸水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,三組患者的血尿酸水平均較治療前明顯下降,且差異具有統計學意義(P<0.05);非布司他組患者血尿酸水平明顯低于苯溴馬隆組和別嘌醇組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 三組患者血尿酸水平比較(,μmol/L)

表1 三組患者血尿酸水平比較(,μmol/L)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與非布司他組治療后比較,bP<0.05

2.2 三組患者臨床療效比較 非布司他組治療總有效率100.00%明顯高于苯溴馬隆組的75.61%和別嘌醇組的70.73%,差異具有統計學意義(P<0.05);苯溴馬隆組治療總有效率略高于別嘌醇組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 三組患者臨床療效比較[n(%)]

2.3 三組患者藥物不良反應發生情況比較 非布司他組藥物不良反應發生率為2.44%,明顯低于苯溴馬隆組的14.63%和別嘌醇組的21.95%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 三組患者藥物不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

尿酸是人體嘌呤核苷酸的分解代謝產物,主要通過腎臟排出體外,人體內有20%嘌呤核苷酸來源于飲食,故高嘌呤的食物攝入過多會導致嘌呤代謝紊亂,最終導致高尿酸血癥,而長期尿酸升高會促使尿酸鹽在關節、腎臟等部位沉積,進而引發急、慢性炎癥以及代謝性疾病等[6]。研究表明[7,8],降尿酸是防治高尿酸血癥的關鍵,與傳統降尿酸藥物相比,非布司他是一種選擇性黃嘌呤氧化酶抑制劑,既能避免別嘌醇因非選擇嘌呤氧化酶抑制作用而產生患者不耐受的現象,又不會給腎臟增加負擔,對于輕、中度腎臟功能不全的患者無需調增非布司他的劑量,在洪巖等[9]的研究中證實,與苯溴馬隆、別嘌醇相比,非布司他能顯著降低血尿酸水平,差異具有統計學意義(t=15.158,P<0.05);并且非布司他的藥物不良反應發生率明顯低于苯溴馬隆和別嘌醇(P<0.05)。此外,非布司他可以通過多種渠道排泄,對于老年高尿酸血癥患者,非布司他更加具有臨床使用優勢,在大量的研究中得以證實[10-12],可見非布司他具有較高的應用價值。

本研究采用非布司他、苯溴馬隆、別嘌醇治療高尿酸血癥,結果顯示,治療前,三組患者的血尿酸水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,三組患者的血尿酸水平均較治療前明顯下降,且差異具有統計學意義(P<0.05);非布司他組患者血尿酸水平明顯低于苯溴馬隆組和別嘌醇組,差異具有統計學意義(P<0.05)。非布司他組治療總有效率100.00%明顯高于苯溴馬隆組的75.61%和別嘌醇組的70.73%,差異具有統計學意義(P<0.05);苯溴馬隆組治療總有效率略高于別嘌醇組,但差異無統計學意義(P>0.05)。非布司他組藥物不良反應發生率為2.44%,明顯低于苯溴馬隆組的14.63%和別嘌醇組的21.95%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,非布司他治療高尿酸血癥的臨床有效性和安全性顯著高于苯溴馬隆和別嘌醇,臨床應用價值較高,值得廣泛推廣。