大型DJ塔板弓形區的結構優化及流場研究

徐 磊,齊 亮,沈紹傳,姚克儉

(浙江工業大學 化學工程學院 綠色化學合成技術國家重點實驗室培育基地,浙江 杭州 310032)

DJ塔板繼承了MD塔板降液管的結構特色,并在提高塔板效率、減少霧沫夾帶和降低塔板費用等方面形成了具有特色的DJ塔板系列[1-3]。不同于一般多溢流塔板的弓形區,DJ塔板的弓形區上可設置2~7個受液區,這導致了弓形區液相流動十分復雜。流場分布會影響氣液接觸情況,進一步影響氣液傳質效率[4-6],因此針對流場分布及優化成為DJ塔板的一個非常重要的研究方向。王維德等[7]在裝有兩根降液管的DJ塔板上測定了液相等平均停留時間,并把塔板分成四個帶有流動特性的區域進行研究;姬登祥等[8]通過熱水示蹤技術揭示了導流板位置對板上液流初始分布的影響。目前關于大型DJ塔板的結構設計,大多數是基于小型塔板的實驗研究成果[9]。由于大型塔板的獨特結構和不同的受液區排布設置,將小尺寸塔板的實驗結果應用于大型塔板的結構設計會產生一定的偏差[10]。對于DJ塔板特有的弓形區來說,由于流場分布不均勻等特性,結構優化設計缺乏足夠的依據。因此,測定大型DJ塔板弓形區液相流場對于進一步優化DJ塔板的設計具有重要意義。

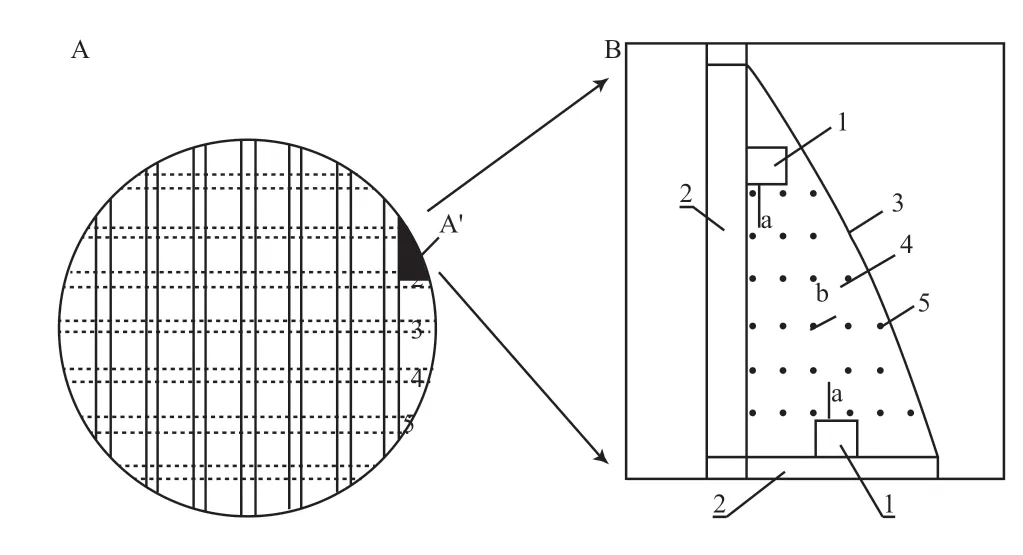

圖1 9 m DJ塔板(A)和實驗塔板(B)結構示意圖Fig.1 Schematic diagram of 9 m DJ tray(A) and testing tray(B).

本工作采用熱水示蹤技術得到了不同溢流強度下典型弓形區的液相流場分布特性,并通過設置導流板和改變受液區結構參數對DJ塔板的結構進行優化設計。將計算流體力學軟件(CFD)的模擬結果與塔板流場實驗結果進行對比,驗證了通過CFD模擬大型DJ塔板流場的可行性,并且進一步探討了局部塔板流場組合成完整塔板流場的方法。

1 實驗部分

1.1 大型DJ塔板部分弓形區結構

圖1 為9 m DJ塔板和實驗塔板的結構示意圖。由圖1可知,DJ塔板采取懸掛式降液管結構,虛線為上層塔板降液管,實線為本層塔板降液管,相互十字交錯排布。弓形區構造與一般多溢流塔板不同,弓形區內一般設置2~7個受液區。實驗塔板是9 m DJ塔板弓形區的一部分,即為圖1A中區域A′。塔板長1 600 mm、寬1 400 mm、溢流堰高50 mm,采用圓固閥作為鼓泡元件,閥蓋直徑16 mm、高9 mm,實驗塔板區域利用擋板和降液管圍成,如圖1B所示。

1.2 實驗裝置與測定方法

圖2 為實驗裝置示意圖。由圖2可知,實驗裝置由離心泵、離心風機、轉子流量計、溫度記錄儀和實驗塔板等組成。兩塊DJ塔板自上而下安裝在塔內,第一層塔板用于液體分布,第二層為測試板。測試板與液體分布板之間排布著26根與溫度記錄儀相連的熱電阻鉑探頭。實驗條件為常溫常壓,實驗物系為水。水通過離心泵從蓄水罐輸送至塔頂,經過兩層塔板后進入塔釜,最后循環返回至蓄水罐。第一層塔板的降液管上方安裝著2個熱水分布器,恒溫95 ℃熱水自熱水器通過熱水緩沖罐和熱水分布器進入第一層降液管,與冷水按照1∶4的體積比混合進入實驗塔板。鉑電阻探頭檢測到的水溫變化由溫度記錄儀記錄,并使用溫度陣列-熱水示蹤技術獲得液相平均停留時間,最終獲得流場數據。然后通過調節流量調節閥,獲取和記錄不同流量下的流場數據。

檢測原理和傳統脈沖技術相似,通過上下游兩個檢測點對示蹤劑響應曲線的變化求取平均停留時間[11-12]。檢測點處的液相平均停留時間由式(1)計算。

式中,t為液相平均停留時間,s;T(t)為監測點處隨時間變化的溫度,℃;t為檢測時間,s。

實驗采用的探針為鉑電阻Pt100,探頭部分長度為300 mm,直徑3 mm,響應時間為2.3~4.5 s之間,研究區域內探針排布在板上25 mm的平面內,排布方式如圖1B所示。探針上下間隔155 mm,左右間隔110 mm和120 mm,共計26根。

圖2 實驗裝置示意圖Fig.2 Schematic diagram of experimental setup.

基于式(1)中溫度與時間的關系,利用MATLAB軟件編程積分計算,得到相應溫度變化情況下液相平均停留時間,再編制三維插值MATLAB程序得到更多細化坐標后點的液相平均停留時間,用光滑曲線連接相同平均停留時間的點,最終得到塔板上的液相等平均停留時間分布,對其分析可以描述塔板上的液相流動特性。

1.3 物理模型及其網格劃分

本工作有兩個目的,一是探討實驗塔板模型與整體9 m DJ塔板模型對應區域板上液相流場的吻合程度;二是探索在保留端部受液區的情況下,端部與其他受液區分配液量的適宜比例。

圖3 為塔板三維模型。由圖3可知,實驗塔板模型和9 m DJ塔板模型用ICEM軟件生成。實驗塔板模型高600 mm,出口溢流堰長1 440 mm,降液管開口為150 mm×140 mm,堰高50 mm,邊界處擋板高50 mm;9 m DJ塔板模型總共7根降液管,溢流堰間距855 mm,高50 mm,整個流動空間高150 mm。考慮到塔壁、塔內件對流體流動的影響,把模型分成上下兩個部分,在通過網格獨立性實驗后,進行12 mm四面體非結構性網格劃分,并對堰以下的部分進行5 mm加密處理,兩個模型分別擁有318 548個和2 548 796個網格,在計算機運行能力范圍內,保證足夠的計算精度。

1.4 物性參數與邊界條件

液相采用水為介質,液相入口處的邊界條件設置為速度入口,入口速度為0.095 m/s即溢流強度10 m3/(m·h);出口處的邊界條件設置為壓力出口,操作壓力為大氣壓,忽略能量方程,不考慮熱量傳遞。在傳質模型內部,液流強烈湍動,并且部分液體沿圓弧壁面呈曲線流動,因此采用Realizablek-ε兩方程湍流模型[13-14],并用SIMPLE算法對模型進行求解。

2 結果與討論

2.1 溢流強度對液相流場分布的影響

圖4 為在未設置導流板的條件下,弓形區部分區域板上25 mm平面內不同溢流強度(L)工況下的液相等平均停留時間分布。由圖4可知,弓形區液相流場分布不均,流道上窄下寬,端部受液區的液體呈擴張流動狀態,對整體流場產生較大的影響,兩股液流順著塔壁接觸碰撞,流動方向發生偏轉,流向溢流堰且產生漩渦,使一部分液體長時間停留 在塔板上,極大影響了塔板的分離效率。

圖4 L對液體等平均停留時間分布的影響Fig.4 Effects of overflow intensity(L) on the liquid equal mean residence time distributions.

為了定量評估實驗結果,引入相對標準差(CV)[12]對液相等平均停留時間分布的均勻性進行評估,見式(2)。

2.2 導流板對液體流動的影響

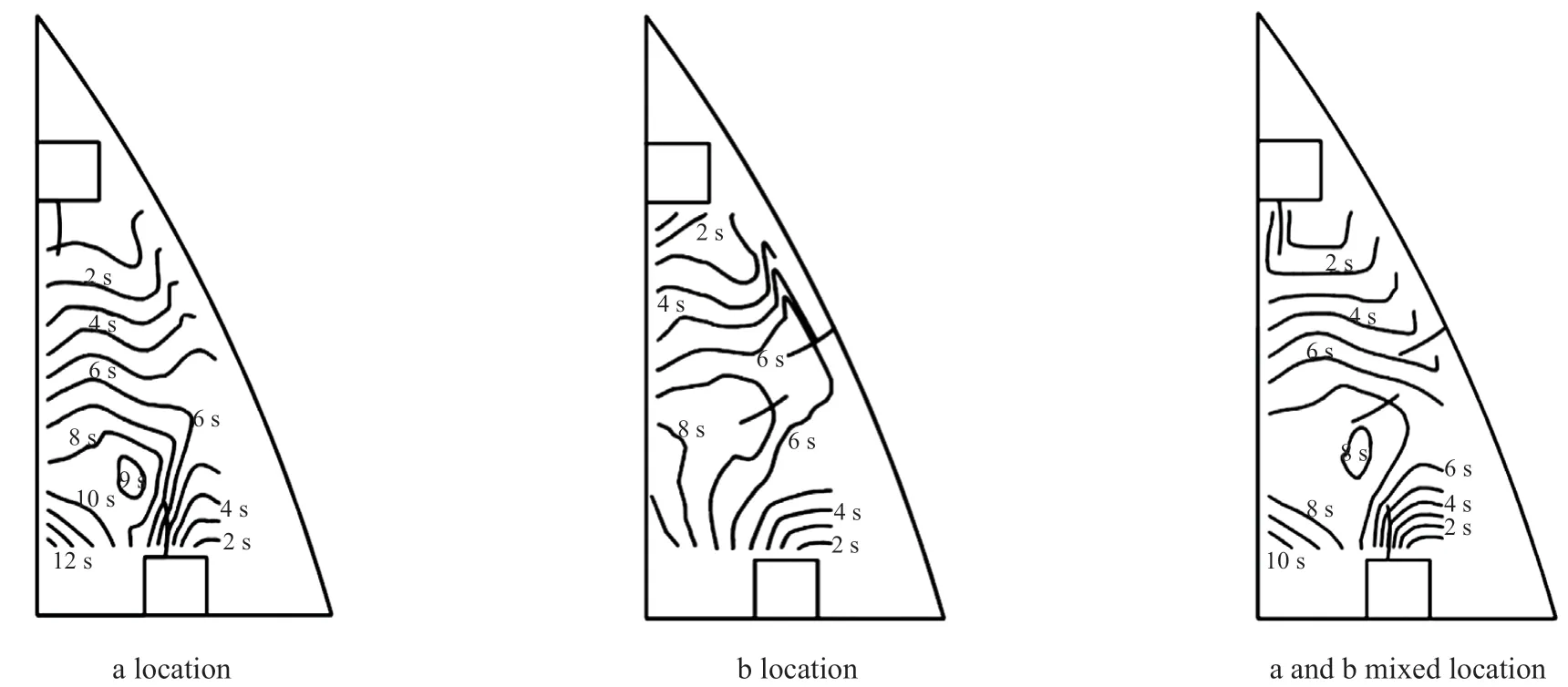

大型DJ塔板部分弓形區存在2個受液區,液體流動情況復雜,考慮通過放置導流板來改善塔板液相流場。一處為部分弓形區受液區的1/3位置處(即a方位),姬登祥等[8]研究發現導流板放置于此處可有效改善液體初始分布,但并未在2個受液區的情況下驗證過;另一處導流板放置于2股液流沿著塔壁交匯的位置(即b方位),將液體導向出口溢流堰,減少2股流體的碰撞,降低漩渦區的影響。在L=20 m3/(m·h)的條件下,將導流板分別設置在如圖1B所示的a,b兩個方位,考察了導流板對液體流動的影響,并與不設置導流板的情況進行對比。圖5為導流板對液相等平均停留時間分布的影響。由圖5可知,導流板排布在a位置改善了液體初始分布,導流板排布在b位置阻隔了沿塔壁交匯的兩股液流,削弱了液流自上而下的擴散流動,破壞了交匯處的漩渦,使塔板液體分布的均勻性得到提升。而a,b兩種排列方式混合時,未能破壞漩渦,導致該處出現嚴重返混現象,液相流場分布均勻性不如b位置的排布方式。這是由于排布在a位置的導流板雖然改善了液體初始分布,但是也將導流板右側的液體更多地導向塔壁,兩股液流相互碰撞產生漩渦區。

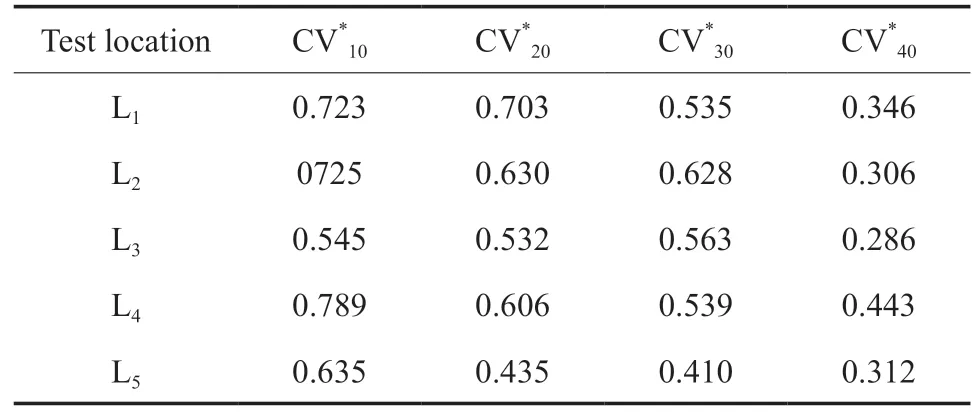

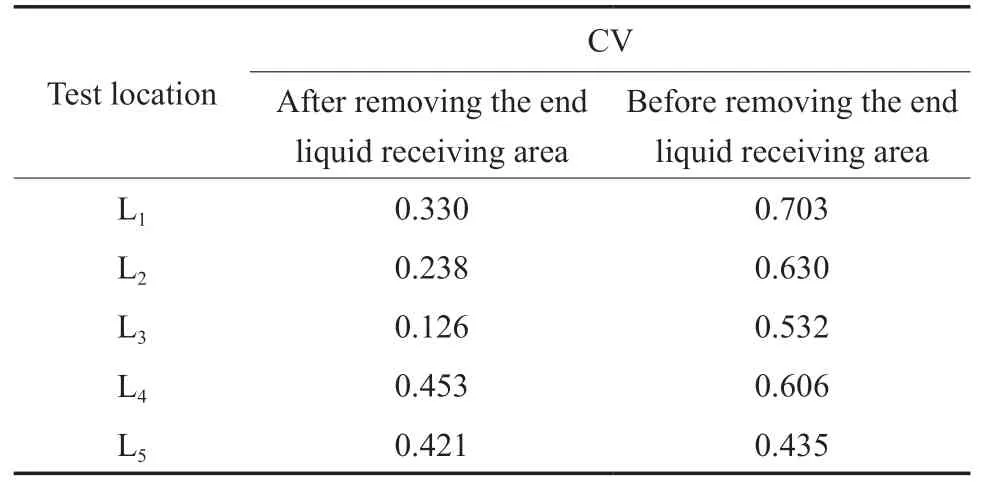

表1 未加導流板不同溢流強度下液相流場均勻性計算結果Table 1 Calculation results of uniformity of liquid flow field under different L without guide plate

圖5 導流板對液相等平均停留時間分布的影響Fig.5 Effects of guide plate on the liquid equal mean residence time distributions.

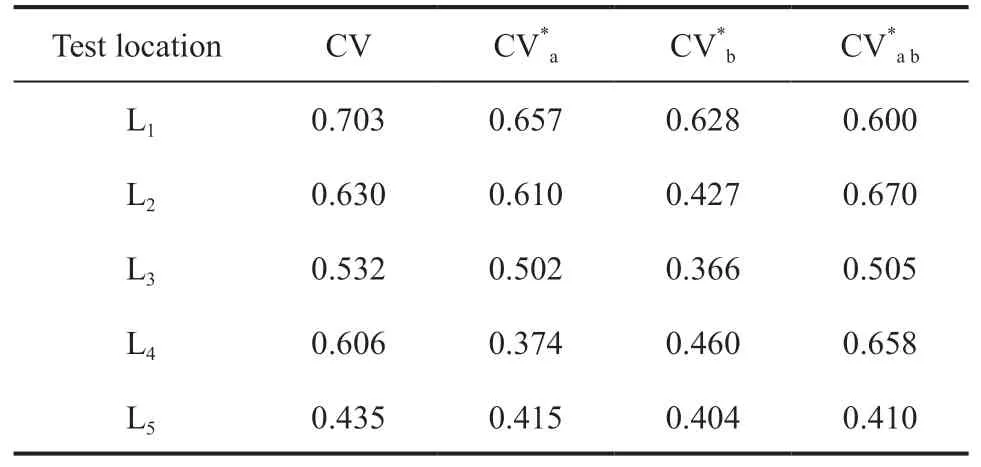

表2 為不同導流板排布下液相流場均勻性計算結果。由表2可知,對比無導流板的情況,其他3種導流板排布方式的CV都較小,即液相流場分布更加均勻,但b位置排列方式效果最好。

表2 不同導流板排布下液相流場均勻性計算結果Table 2 Calculation result of uniformity of liquid phase flow field with different guide plate

2.3 受液區數目對流場的影響

如圖1A所示的大型9 m DJ塔板弓形區處設置有5個受液區。結合圖4可知,在實驗區域處2股流體交匯,液體流動十分復雜,液相流場分布不均勻。因此考察了去除端部1號和5號兩個受液區,即實驗塔板上僅設置有1個受液區的情況。圖6為去除端部受液區液相等平均停留時間分布。對比之前,沒有了端部流股的影響,板上漩渦區消失,塔壁處液體順著壁面呈收縮流進入降液管。

表3 為不同受液區數目下液相流場均勻性計算結果。結合表3可知,在去除端部受液區后,不同測試位置上流場的相對標準差(CV1)均低于去除之前(CV2),即液相等平均停留時間分布更加均勻。

圖6 去除端部受液區液相等平均停留時間分布Fig.6 Equal mean residence time distribution of liquid phase at remove the end liquid receiving area.Condition:L=20 m3/(m·h).

表3 不同受液區數目下液相流場均勻性計算結果Table 3 Calculation results of uniformity of the liquid flow field under the different number of liquid receiving areas

2.4 CFD流場計算模型驗證

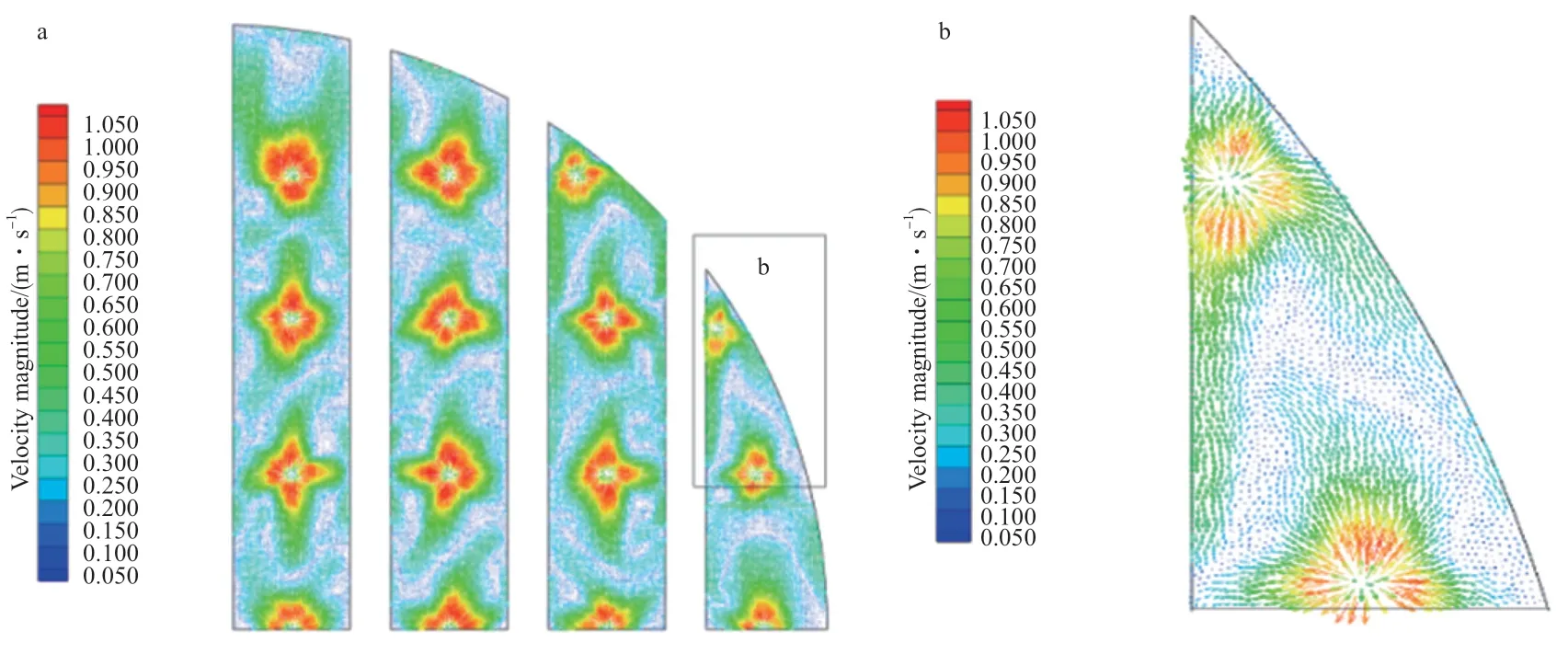

圖7 為實驗塔板X-Y剖面(板上Z=25 mm)上的液相流場分布模擬。

圖7 實驗塔板X-Y剖面(Z=25 mm)上的液相流場分布模擬Fig.7 Liquid flow field distributions of the X-Y sections(Z=25 mm)of the testing tray.

由圖7可知,2個受液區的部分流股沿塔壁流動,接觸碰撞后損失了一部分動能,改變了流動方向,向出口溢流堰方向流動,并與沿溢流堰流動的2股液流交匯在第二受液區附近形成漩渦,漩渦處液體流動緩慢,板上液相流動情況十分復雜,整體情況與實驗結果相符,證明此模型可以較好地對實驗塔板上的液相流場進行描述。

2.4.1 9 m DJ塔板與實驗塔板液相流場的比較

圖8 為9 m DJ塔板X-Y剖面(板上Z=25 mm)上的液相流場分布。對比圖8和圖7可知,實驗塔板由于擋板的阻礙,邊界處的液體更多地向兩側流動,導致與9 m DJ塔板相應區域邊界處的流場略有差異,但兩者整體液相流場大致相符,漩渦區位置大體相同。為了考察實驗塔板和9 m DJ塔板對應區域的流場相似程度,引入參數a、b和皮爾遜相關系數(r)[15-16],當a趨近1且b趨近0時,兩者流場相似程度高;r越趨向1,則兩者相關性越好,見式(3)和式(4)。

式中,Xi為9 m DJ塔板某點的模擬速度,m/s;為9 m DJ塔板各點的平均模擬速度,m/s;Yi為實驗塔板某點的模擬速度,為實驗塔板各點的平均模擬速度,m/s;N為監測點數。

圖8 9 m DJ塔板X-Y剖面(Z=25 mm)上的液相流場分布Fig.8 Liquid flow field distributions of the X-Y sections(Z=25 mm) of the 9 m DJ tray.

在9 m DJ塔板模型(圖8b)和實驗塔板模型(圖7)對應區域內各設置32個監測點,位置如圖9所示,上下間隔155 mm,左右間隔120 mm,模擬計算得到對應區域上檢測點的速度值,分別記為X1~X32與Y1~Y32。對兩組數據按式(3)和(4)進行擬合計算,計算結果為a=0.947,b=0.034,r32=0.873,而兩組中前26個數據的r26=0.924。結合流場模擬圖和模擬計算結果可知對應區域液體流動情況十分相似,兩者流場模擬吻合度較好。由于實驗塔板模型中邊界處存在擋板的阻礙,附近6個監測點的速度偏離較大,r偏小。模擬結果表明,大型DJ塔板流場可通過分區實驗塔板組合獲得,但需要結合流體仿真軟件等手段消弱邊界對塔板組合的影響。

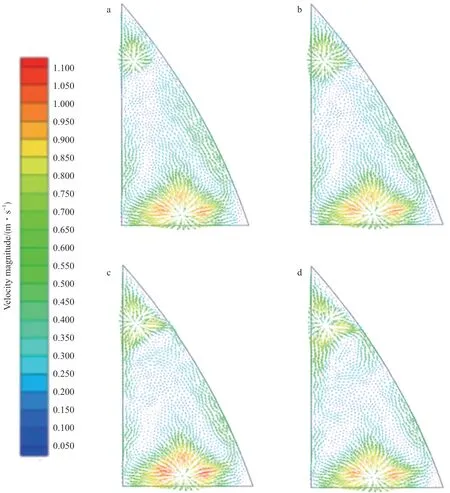

2.4.2 受液區液量配比對弓形區流場的影響

由于大型DJ塔板弓形區的弧形結構,致使端部受液區液量對塔板流場均勻性有較大的影響。圖10 為不同液量配比下實驗塔板X-Y剖面(Z=25 mm)上的液相流場分布模擬。由圖10可知,液量配比為1∶4時端部流股對流場控制區域最小,未見明顯漩渦區,但液量配比較小,影響總體通量,造成產能過低。在液量配比為1∶2和2∶3的工況下,可明顯發現漩渦區的產生,且端部受液區的流股控制區域過大,不利于整體流場的均勻分布。在液量配比為1∶3的工況下,端部受液區處的流股控制了模擬區域的近1/4,漩渦區范圍較小并且靠近出口溢流堰,比其他3種工況好,利于工業應用。

圖9 弓型區內監測點位置Fig.9 Location of monitoring points in the arch zone.

圖10 不同液量配比下實驗塔板X-Y剖面(Z=25 mm)上的液相流場分布模擬Fig.10 Liquid flow field distributions of the X-Y sections(Z=25 mm) of the testing tray under different ratio of liquid flow.

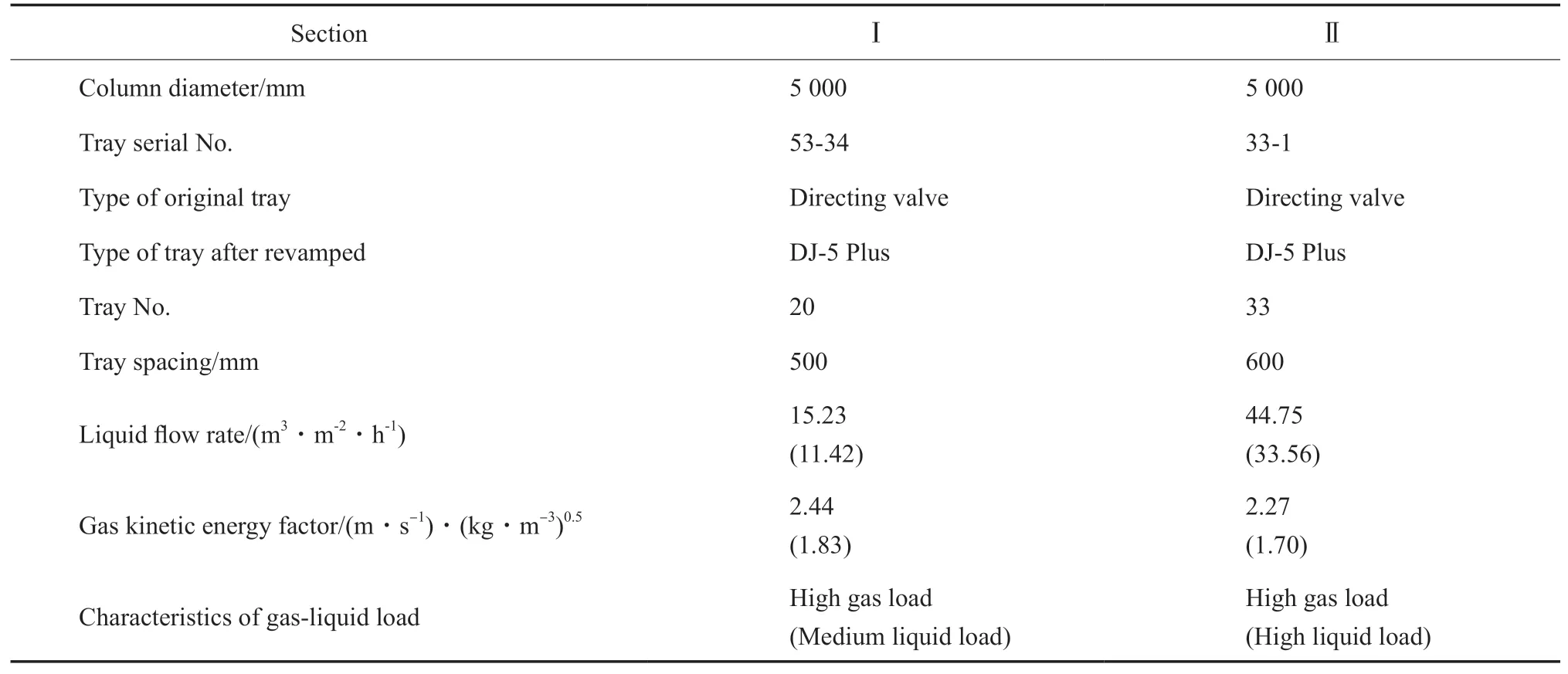

3 工業應用

中國石油某分公司對二甲苯芳烴聯合裝置的抽出液塔實施擴能改造,根據裝置的現場數據,對抽出液塔進行了模擬計算,提出了該塔擴能改造的要求;抽出液塔的原塔塔板情況和擴能改造要求工況見表4。該塔分為二段,擴能后的汽液負荷(尤其是汽相負荷)很高,需更換能滿足相應工況要求的塔板型號;浙江工業大學化學工程設計研究所使用三降液管的DJ-5 Plus型塔板,采用了前面研究工作的成果,對塔板受液區的數量和結構進行了優化,改造取得了成功。

表4 抽出液塔原塔塔板情況和改造要求工況Table 4 The original tray of extract column and revamped requirements

裝置改造后產能預計從650 kt/a擴到1 000 kt/a,其中第一期擴能到750 kt/a,已經完成。第一期改造后抽出液塔的效果見表5。由表5可知,裝置產能、全塔壓降、塔頂和塔底分離效率等主要指標和關鍵操作參數均達到并優于設計值,達到了預期的改造目的。

4 結論

1)未安裝導流板的情況下,增大溢流強度,塔板上液體停留時間縮短,液體流動加快且趨于均勻,液流交匯產生的漩渦也向出口溢流堰方向移動。

2)加裝導流板后,發現加裝在a位置的導流板使液流初始分布更加均勻;加裝在b位置的導流板將沿塔壁流動的液體導向出口溢流堰,破壞了漩渦區,兩者都增加了液相流場的均勻性。同時在a,b兩個位置放置導流板則效果較差。

3)在直徑8~10 m左右的DJ塔板中,弓形區內設置3個受液區比設置5個受液區的液相流場分布更均勻,并在工業生產中得到實際應用,值得進一步推廣。

4)通過Fluent軟件模擬表明大型DJ塔板流場可通過分區實驗塔板組合獲得,且發現端部與其他部分受液區分配的流量適宜比例為1∶3。

符 號 說 明

a,b參數

CV 相對標準差

L溢流強度,m3/(m·h)

N監測點數

n計算節點數

r皮爾遜相關系數

T(t) 監測點處隨時間變化的溫度,℃

t檢測時間,s

Xi9mDJ塔板某點的模擬速度,m/s

Yi實驗塔板某點的模擬速度,m/s