城市元素在字體設計中的應用分析

溫欣欣 姜金灼 繆玲

摘要:本文通過對城市地方特色的探究,提取與概括城市元素,分析出一系列的元素圖案,對元素圖案進行整合再應用的研究。運用一些提取方法,例如筆畫共用法和文字圖形化法等,在保留當地的地域文化特色的同時,體現出文創設計的字體創新設計。通過對城市地方特色的探究提煉,提取具有代表性的地方特色元素,設計城市字體,并對字體設計在文創產品中的應用與發展進行后續的探究。

關鍵詞:城市元素;字體設計;文創產品

中圖分類號:J524 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)07-00-02

0 引言

隨著當下社會的迅速發展,人們在滿足基礎物質需求的前提下,開始了對于情感上、精神上更深層次的藝術追求。漢字作為中華民族最原始也最復雜的設計,從甲骨文逐漸演變成今天的方塊字,完成了由繁至簡的文化蛻變。今日的設計追求創新突破,本文嘗試在字體設計中使用獨特的元素與漢字相結合,將漢字圖形化,增強漢字的特殊性、趣味性以及互動性。

1 字體設計方法

漢字一開始是象形文字,是一種根據現實世界中存在的具體事物提取特征而逐步演變成的文字。通過對筆畫順序、偏旁部首、整體結構的反復琢磨,進一步賦予字體更多的、更加具體的含義[1]。人們展示這種特別的元素組合,傳達字體中蘊含的文化思想和獨特美感。

1.1 解構與重構

1.1.1 字體解構

在字體的設計過程中,首先要做的就是字體的解構。解構是在字體設計中的一種分析方法,即拆解出字體的種種解構組合。解構是復雜而多義的。它展示了一場辯論的結構如何能有效地破壞辯論的立場。

本文選用“廣州”這兩個字作為解構字體,對其進行拆分處理。拆分過后,發現可以將廣州這兩個字的筆畫連接在一起,作為一個整體的字體框架。

1.1.2 字體重構

重構就是從不一樣的視角重新解析原本熟悉的文字或圖形,以新的方式排列組合,主要目的是找到字體原本的內在規則后推陳出新。

簡而言之,不論是字體設計還是平面設計,都是用于和人的互動交流。

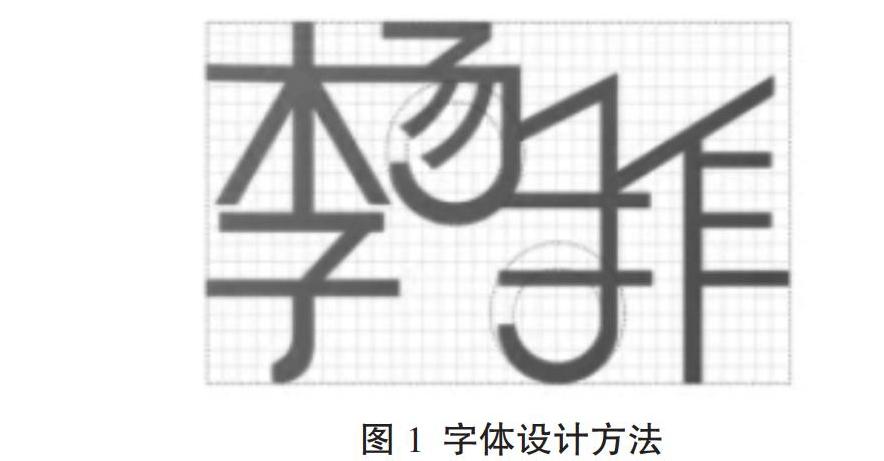

1.2 字體筆畫共用

在字體中存在相同筆畫的兩個字或者多個字可以共用一筆或者共用多筆,即筆畫共用。這樣設計出的字體具有更強的創造性、多變性以及明顯的簡潔性,視覺上具有新鮮感,更有利于人們對文字的記憶,對于設計者意圖的表達也更加有利,多用于商業品牌[2]。字體筆畫共用的方法需要在排版中注意整體的協調性,就像是服裝師搭配衣服一樣需要實現整體的協調,具有一定的視覺美感。(如圖1所示)

1.3 文字圖形化

文字圖形化是當下設計中經常用到的一種方法。文字的變化歷程與圖形是分不開的,最初的文字是象形文字,如甲骨文,就是由花鳥魚蟲的形象演變而來,雖然沒有后來的金文、小篆等系統化書寫與發音,但是那時的人們同樣可以通過這些圖形來交流記錄。由此可以得出,文字與圖形的結合可以很好地表達傳遞信息,也更加具象直觀。在視覺傳達中,圖形本身就是一個信息的載體工具,文字也是一種另類的圖形文化[3]。將圖形和文字相結合,從而使整個字體設計更加形象化。這樣設計的主要目的是使大眾更容易接受整個文字所傳達的內容,吸引大眾的眼光,進而引起公眾的思考[4]。(如圖2所示)

2 城市元素在字體設計中的應用

2.1 城市元素的提取

本文選擇廣州作為論述對象,不同于一貫的選用建筑地標與山川河流作為素材組件來設計城市字體的形式,另辟蹊徑,選用城市特色美食組成更加具有趣味性的字體設計[5]。

“民以食為天,食以胃為天”,這是廣州坊間流行的一句俗語,可以說是“食在廣州”。廣州的飲食文化具有開放性與兼容性,便利的交通使文化的輸出與傳入都十分方便,因此在廣州,各個菜系的美食都能找到,博采眾長[6]。

2.1.1 早茶

廣州人一大早見面不說早,而是問一句極具特色的“飲左茶未”,從這種特殊的打招呼方式中可以看出來,飲茶已經成為廣州人深入骨髓的一個習慣。廣州人所說的飲茶,不單是普通的喝茶,還有必不可少的點心,如蝦餃、干蒸燒麥、叉燒包與蛋撻并稱為早茶界的“四大天王”,是廣州人早茶菜單里必不可少的選擇。正宗的廣州人往往喝著茶、吃著點心、聊著天就談成了一筆生意,十分愜意悠然,由此看來,早茶對于廣州人來講相當于一種交際方式,是一種生活態度與情趣。“嘆早茶”名不虛傳。

2.1.2 粵菜

粵菜是中國八大菜系之一,與川菜的辣味難分伯仲,可見其地位。粵菜著名的菜點有白切雞、掛爐燒鵝、烤乳豬等,花樣繁多,細致精巧,并且味道比較清淡,力求在經過烹飪之后最大限度地保持原汁原味,相比較于其他菜系更為海外所熟知,由此看來,設計一個屬于粵菜和廣州的專有符號是非常有必要的。

2.1.3 廣州話

從語言發展理論上來看,廣州話不等同于廣府話以及粵語,而是一種地區性方言,廣府話是廣州話的一個分支,而廣州話也只是粵語的使用代表。廣州話發音相較于其他地區偏硬,因為其發音體系里沒有卷翹舌,盡管如此,由此組成的語句發音還是非常多變復雜。例如在普通方言里,“唔”代表“我”或者“你”的意思,然而在廣東話里卻是“不”的意思,還有口語里最靈魂的“咩、啦”[7]。

2.2 城市元素的使用

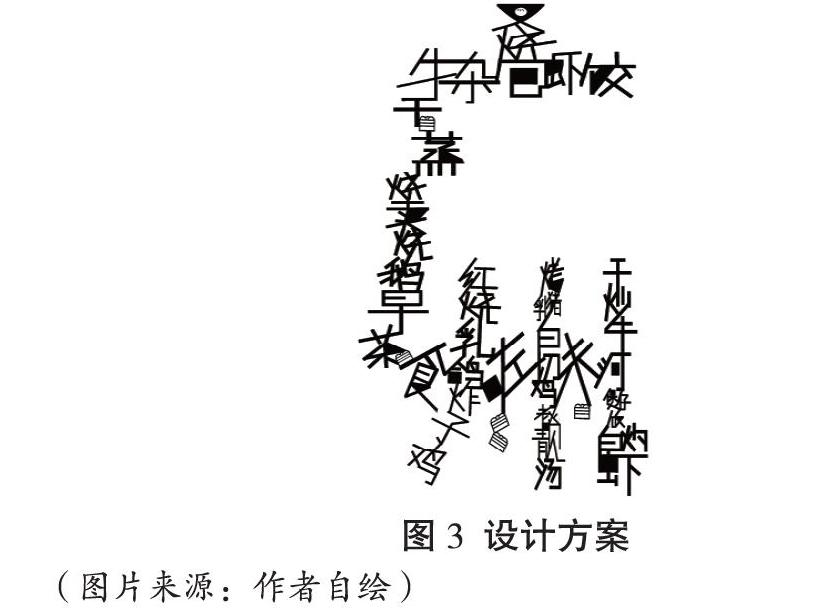

基于對廣州城市元素的提取,充分利用字體的外型,用小來組合成大。(如圖3所示)

設計說明:對“廣州”兩字內部進行重新排布更改[8]。

設計構想:將美食的名稱排列其中,更具家鄉味道。整體排列成“廣州”兩字,調整內部字體大小使畫面更舒適[9]。

2.2.1 整體

保持畫面統一,字體完整。將“廣”字的一撇和“州”字的一點進行串聯,連用[10]。

2.2.2 局部

在畫面上增加食物和碗筷餐碟(如蒸籠、糕點等)的簡筆畫,還通過背景選擇,篩選出了涂黑區和留白區[11]。字體設計有詳有略,整體畫面使觀者覺得俏皮可愛[12]。

與食物外形特征結合。如“叉燒包”中,將“叉”的一點繪制成了包子的樣子。

2.2.3 趣味

在“州”字中三點的安排上,橫著讀便是廣州官話中的“吃飯了嗎?”“吃了沒?”的意思,這樣一來,擁有美食名詞的設計中又帶有家鄉話的親切。

3 城市字體設計的后期市場研究

字體設計的產品應用:現階段社會的消費實質逐漸從物質消費轉向了文化消費,文創產品就是其中一個代表[13]。文創產品是城市元素的集合和縮影,每個城市都很注重自己文創產品的設計與豐富,因為這是小而精地彰顯城市豐富文化的“門面”[14]。在合理的價格下,游客和消費者會覺得將城市“帶走”是一件很有價值的事。

3.1 “食在廣州”系列貼紙

在眾多形式的文創產品中,貼紙屬于比較小眾的一類。貼紙設計為不同顏色的半透明材質,使顏色看起來通透柔和。貼紙是一種價格便宜、用途多樣的產品,更有利于設計一系列衍生產品,從而激發消費者的收集心理,刺激消費和文化的輸出[15]。

3..2 火漆印章

火漆印章包括不同顏色的蠟粒、一個木質柄以及印有不同設計的“廣州”字體的金屬印章頭,消費者可以根據自己的偏向選擇組合成套裝[16]。“廣州”兩個字呈立體下陷,那么在融化的蠟粒上為立體突出,作為信封的封口印戳很有質感和紀念價值[17]。

3.3 潮玩滑板

滑板運動作為一項刺激的極限運動,深受當下年輕人的喜愛追捧,這也成為城市中一道十分獨特的風景線[18]。把設計后的“廣州”兩個字樣印在滑板背面的砂紙上作為裝飾圖案,炫酷獨特[19]。中國人具有一種與生俱來的文化認同感,因此會有很多當地人選擇印有“廣州”字樣的滑板,同時也會有一部分人為了其具有的紀念價值而購買[20]。印有“廣州”字樣的滑板在非常炫酷的同時,也能成為可移動的城市招牌。

4 結語

在當下字體設計中,文字筆畫共用法和文字圖形化法是十分常見的設計方法。文字加圖形的表現方法,從古至今都是有效傳遞信息的方式之一。本次選用“廣州”設計字樣,在設計時加入美食與方言的特有元素以及一些小圖案,顯得極為有趣。既能體現出廣州的地方特色,也能傳達出廣州這座城市無限包容的城市精神。

參考文獻:

[1] 許瀚藝,蔣暉.中國傳統工匠精神對現代設計的啟發[J].藝術科技,2020(19):86-89.

[2] 李唐昭.漢字的創意變形設計方法探究[J].漢字文化,2019(24) :197-198.

[3] 王納納,華陽.新媒體環境下非遺文化媒介傳播與文化傳承[J].藝術科技,2020(20):84-85.

[4] 汪靜,楊杰.旅游目的地產品包裝創新設計的“點”“線”“面”[J].美術教育研究,2019(11):74-76.

[5] 徐文靜,張寧.論民俗元素在特色城市景觀設計中的應用——以濰坊風箏為例[J].美術教育研究,2020(10):88-89.

[6] 敖寰亞,馮曉娟.淺談博物館吉祥物設計與應用[J].美術教育研究,2020(14):108-109.

[7] 張景淼,徐瑋,湛磊.淺析設計心理學在產品設計中的應用[J].藝術科技,2020(20):144-145.

[8] 繆玲,金悅欣,肖家祺.吳文化影響下的無錫陽山桃花節文創產品設計[J].設計,2020(7):75-77.

[9] 夏宇蔚,陸怡婷.漢字符號的視覺傳達及創意策略探析[J].藝術科技,2020(21):33-34.

[10] 王宇恒,馮曉娟.合體字在現代設計中的造字規則研究[J].美術教育研究,2020(24):88-89.

[11] 劉云,曹磊,朱宇婷.論民間藝術“土、俗、野、艷”的設色風格[J].藝術科技,2020,33(23):57-58.

[12] 崔曄.極簡主義與中國元素在現代景觀中的應用[J].藝術科技,2020(20):163-164.

[13] 謝詩瑤,呂靜.基于色彩印象的古文物創意產品開發研究[J].美術教育研究,2020(17):61-62,65.

[14] 劉夢怡,孫琦.論插畫藝術在當代文創產品設計中的應用[J].大眾文藝,2019(16):75-76.

[15] 周衛臣,孫獻華.淺談敦煌紋樣在現代設計中的應用[J].美術教育研究,2020(8):63-64.

[16] 陳思妤,楊杰.商業包裝的媒介創新設計應用[J].美術教育研究,2020(21):80-81.

[17] 龍雨亭,曹磊.旅游景觀設計對民間藝術的延續與發展探析[J].藝術科技,2020(17):111-114.

[18] 單一雯,王春.公共藝術設計中人與自然和諧共生主題初探[J].藝術科技,2020(20):179-180.

[19] 孟德華,周楊靜.“國潮”品牌設計中傳統紋樣的應用研究[J].美術教育研究,2020(15):61-62,65.

[20] 陶皓淼,耿植榮.淺析文化思想的繁榮對美術作品的影響[J].藝術科技,2020(21):125-126.

作者簡介:溫欣欣(2000—),女,江蘇鹽城人,本科在讀,系本文通訊作者,研究方向:環境設計。

姜金灼(1999—),女,江蘇南京人,本科在讀,研究方向:環境設計。

繆玲(1986—),女,江蘇靖江人,碩士,講師,系本文指導老師,研究方向:家具與室內設計。