21世紀了,大象還在與誰作戰(zhàn)?

一個男人在流浪

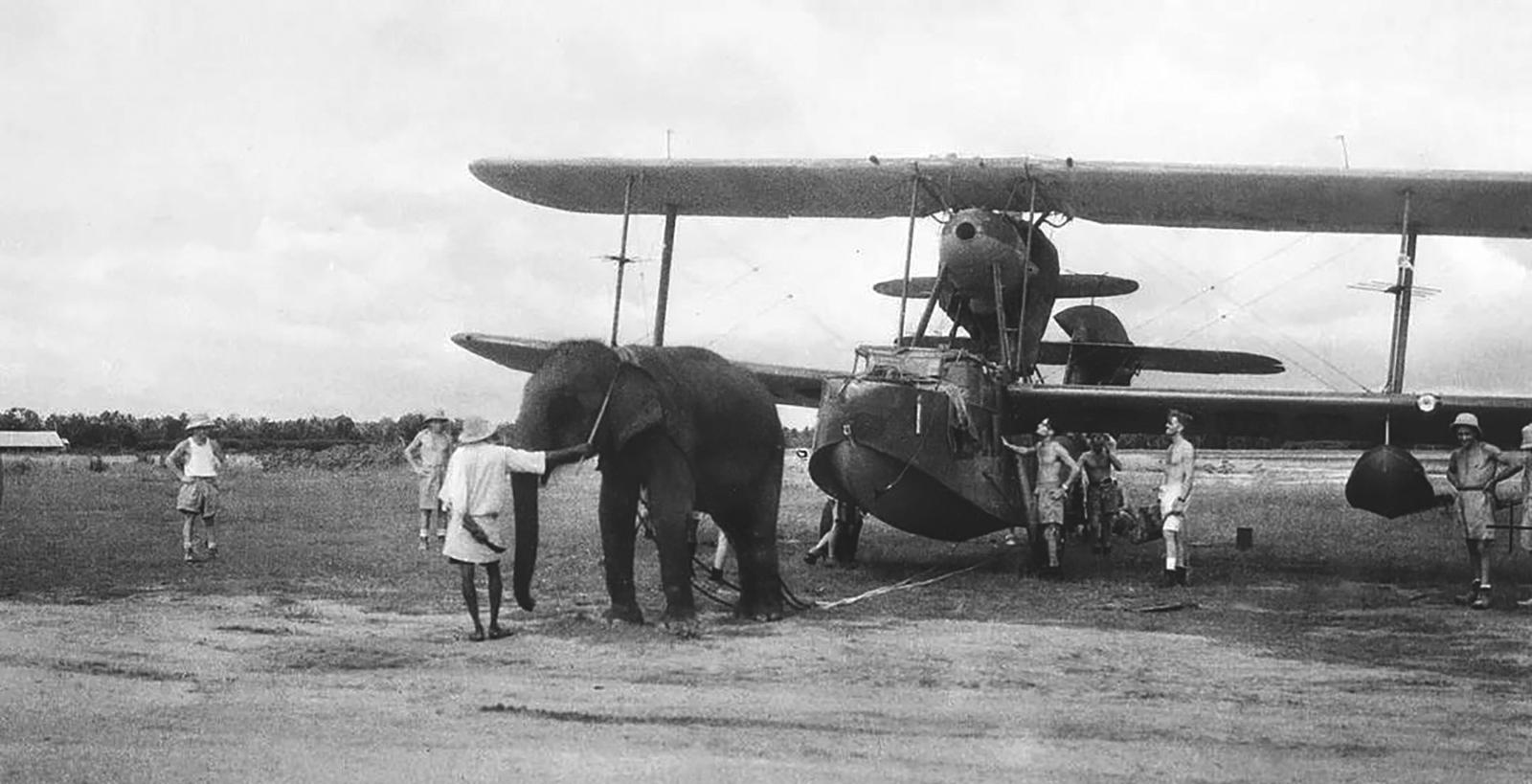

戰(zhàn)場上的龐然大物

在有關(guān)馬其頓人對東方宏大征伐的記述里,總是會提到公元前331年那極不尋常的一夜:在與波斯帝國決戰(zhàn)的前夜,自詡為世界之王的亞歷山大略顯惶恐不安。戰(zhàn)前偵查發(fā)現(xiàn),敵方不僅人數(shù)眾多、裝備精良,還坐擁有利地勢。不過,亞歷山大大帝似乎對這些還不太在意,唯獨令他苦惱的是波斯陣列的最前方,居然出現(xiàn)了15頭全副武裝的大象。

看起來溫順的亞洲象之所以被用作戰(zhàn)象,或許是因為相比于更加威猛的兩種非洲象來說,亞洲象更容易被馴服。在古印度的史詩中,就多次出現(xiàn)過關(guān)于戰(zhàn)象的記載。甚至有人認為,波斯人使用戰(zhàn)象的戰(zhàn)術(shù),就是從印度學會的。

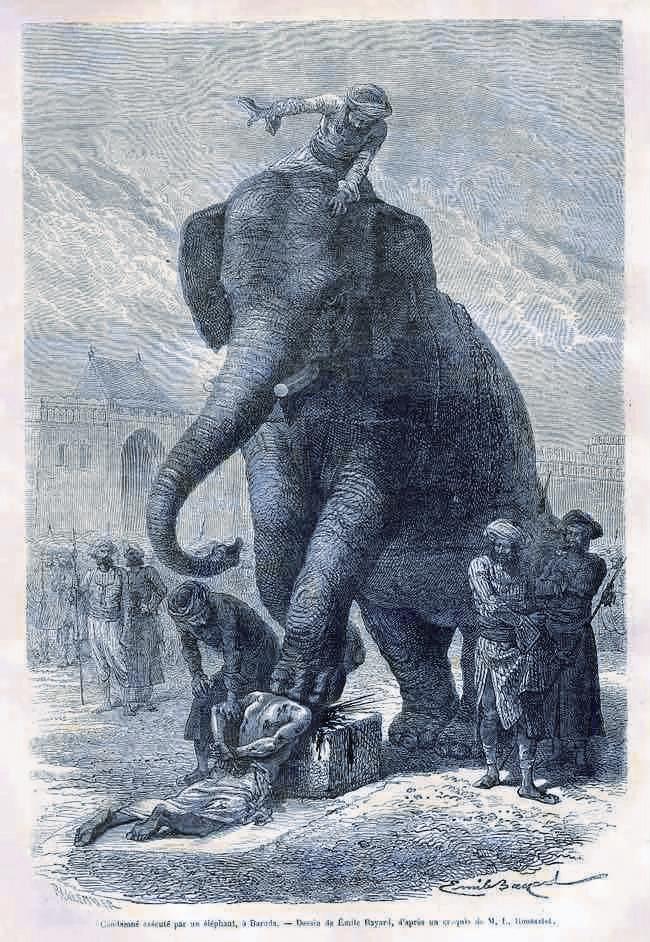

不難想象,在依賴冷兵器和隊列陣型作戰(zhàn)的年代,一頭全速沖鋒的大象可以對敵人產(chǎn)生何等程度的沖擊與震撼。盡管在這場著名的高加米拉戰(zhàn)役中,波斯戰(zhàn)象還沒來得及投入實戰(zhàn)就被俘獲,但亞歷山大還是敏銳地意識到它們的重要性,并將其投入到了幾年后的征伐中。

不過,這些戰(zhàn)象并沒有給馬其頓人帶來什么優(yōu)勢,因為馬其頓人接下來的對手,恰好是最早將大象投入戰(zhàn)爭的文明:印度。

中國古代的象

其實,最早發(fā)現(xiàn)亞洲象戰(zhàn)爭潛力的可絕非印度一家。在遙遠的東方,擅長兵伐的中國人也將目光投到這種巨獸身上——周成王登基初期,殷商遺民反叛,“商人服象,為虐于東夷”,就曾給前往平叛的周公旦帶來了不小的麻煩。在中國春秋時期,吳國伐楚,楚軍也擺出了“火象陣”來御敵。

不過同樣作為戰(zhàn)象的“內(nèi)測玩家”,印度和之后的地中海文明、中南半島文明一直將象的戰(zhàn)爭用途沿用到了近代,而中國的戰(zhàn)象卻逐漸銷聲匿跡了,以致于我們只能在楚河漢界的棋盤上揣摩群象出擊的英姿。中國的象怎么了?

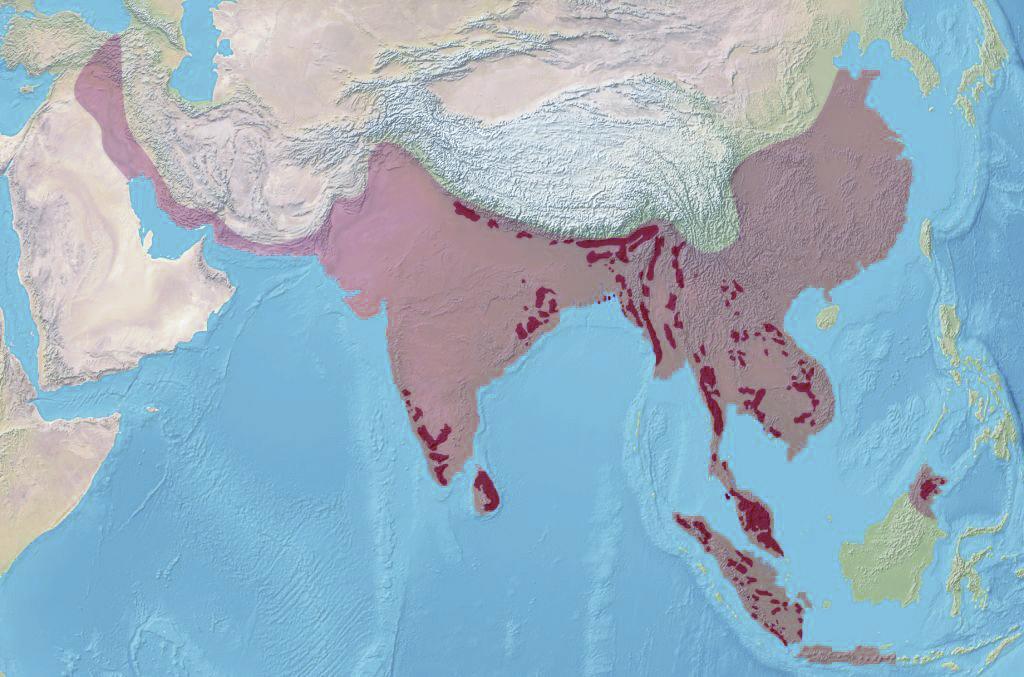

答案簡單又直白:我們和象的緣分太淺了,當文明逐漸發(fā)展起來的時候,象已經(jīng)漸行漸遠了。

在夏商時期,象還是黃河流域的常見物種,在殷墟出土的甲骨文中,還經(jīng)常記載著商王狩獵的場景——“辛亥……獲象十”“乙亥……獲象七”“辛卯……象二”。實際上,夏商及更早之前的遺址挖掘表明,在很長時間里,黃河流域曾經(jīng)有過一個溫暖濕潤的時期。當時,華北地區(qū)還有大片的原生竹林,野水牛、犀牛和亞洲象在此可以安然越冬,商人因此獲得了足夠的野象資源用來馴服,作為軍用自然也是很正常了。

更值得一提的是,商代對象資源的利用并不局限于役使。在當時已經(jīng)流傳著“肉之美者,猩猩之唇……髦象之約”的說法,后世呂不韋解讀認為,“約”指的就是象鼻。

前進的人,消退的象

無法回避的是,在商朝,中原地區(qū)的氣候已經(jīng)開始發(fā)生變化,黃河流域的冬季氣溫已經(jīng)不足以支撐象、犀牛等畏寒生物的生存。到了戰(zhàn)國時期,《韓非子》里寫到“人希見生象也”,說明在當時的中原地區(qū),野象或許并未徹底絕跡,但已經(jīng)十分罕見。人口和農(nóng)業(yè)的發(fā)展也導(dǎo)致大象棲息地被開墾,中國的象群逐漸消退到淮河一帶。

人類活動和氣候變化這兩個因素中,哪一個對中國境內(nèi)象的分布影響更大呢?必須承認,氣候變化是一個長期的重要原因,但它造成的影響,卻似乎遠不如前者迅速。

一個典型的例子是,在南北朝時期,由于連年戰(zhàn)亂導(dǎo)致人口減少和農(nóng)業(yè)衰退,中原地區(qū)的次生林面積重新擴大,淮河流域的亞洲象種群不僅停止了衰退,甚至還有向北擴散的勢頭。據(jù)當時記載“承圣元年(公元552年)十二月……淮南有野象數(shù)百,壞人室廬”。在隆冬年底,還能出現(xiàn)數(shù)百頭規(guī)模的野象,可見當時的環(huán)境還能支撐象群生息,不過這句話里也同樣折射出了當時激烈的人象沖突。