智能監控在邊坡工程中的應用及處治方法研究

許康曦 楊美云

作者簡介:

許康曦(1989—),工程師,碩士,主要從事橋梁及市政工程相關結構設計工作;

楊美云(1988—),工程師,主要從事橋梁工程設計工作。

為研究自動化智能監測系統在邊坡監測中的應用效果,文章以河池三中邊坡工程監測為例,采用自動化監測手段對邊坡進行雨量監測、表面裂縫監測以及深部位移監測,分析了邊坡的位移變化規律和發展趨勢,并給出了兩種滑坡處治方案。分析結果表明:監測系統的可行性較好,數據準確度較高,完全可應用于邊坡的變形監測;河池三中滑坡位移受降雨影響波動較大,雨水滲流導致了土體強度下降,形成軟弱的滑動面層,位移變形主要發生在地表至地下深部8.0 m的水平方向上,垂直方向上的深部位移變化較小;根據滑坡體的工程地質特性,提出兩種有效的綜合處治措施,可為同類型滑坡治理工程提供參考。

滑坡;GNSS監測技術;雨量監測;深部位移監測;處治方法

U416.1+4A120404

0 引言

近年來,隨著我國基礎設施建設力度地不斷加大,以邊坡滑塌為代表的地質災害已成為工程建設中不能忽視的重要環節,大規模的山體滑坡不僅會造成一定的經濟損失和人員傷亡,也會帶來一系列社會影響。因此,有必要對滑坡開展監測防治方面的研究工作[1-2]。

隨著科技的發展,地面攝影測量技術、GNSS自動化在線監測技術、北斗云監測技術、基于物聯網的監測技術等一大批先進監測技術逐漸取代以常規大地測量法為代表的傳統邊坡監測技術,解決了以往監測技術存在的時效性差、操作力度大等缺點,提高了監測效率和監測精度[3-5]。趙鵬濤[6]等、李家春[7]等運用GNSS監測技術對邊坡進行監測,驗證了GNSS系統在邊坡監測應用中的可靠性與準確性。喻小[8]等通過GNSS采集的實時位移,采用變形速率、加速度等參數指標作為滑坡的穩定性評價和預警預報依據,并成功運用于滑坡的治理防治。李奎良[9]等、崔春曉[10]等采用GNSS自動化監測手段對邊坡進行變形監測,取得了不錯的工程應用效果,實現了自動化的數據監測與管理。

大部分學者將GNSS監測技術成功地運用于工程實踐當中,表明GNSS監測技術的可行性較高。本文以河池三中滑坡監測為案例,采用邊坡自動化智能監測技術對滑坡進行在線的實時雨量監測、表面位移監測以及深部位移監測,并根據滑坡體的地質特性,提出兩種綜合處治方案,研究成果可為同類型滑坡治理工程提供參考,對今后滑坡的處治研究具有重要意義。

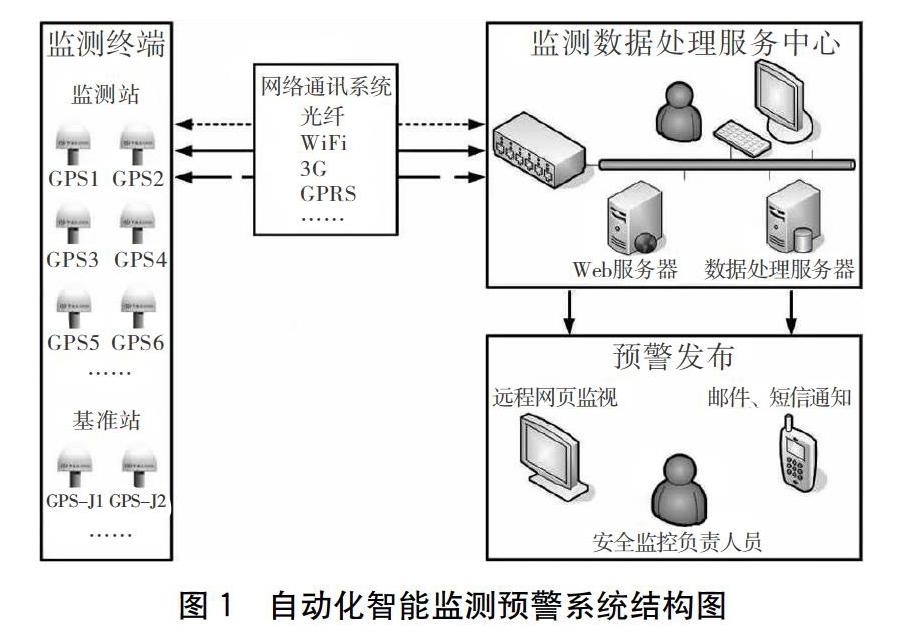

1 自動化智能監測預警系統

如圖1所示,自動化智能監測預警系統主要由監測終端、網絡通信系統、監測數據處理服務中心以及預警發布平臺等結構組成。通過現場監測終端的數據采集,由網絡通信系統傳輸至后臺監測數據處理服務中心進行自動化分析處理,可以得到被監測滑坡體的實時穩定形態,同時對超出預警閥值的監測部位能夠同步實現App推送報警、短信及郵件報警功能,方便監測人員及時準確地了解滑坡體的安全狀態。

2 工程實例

2.1 工程概況

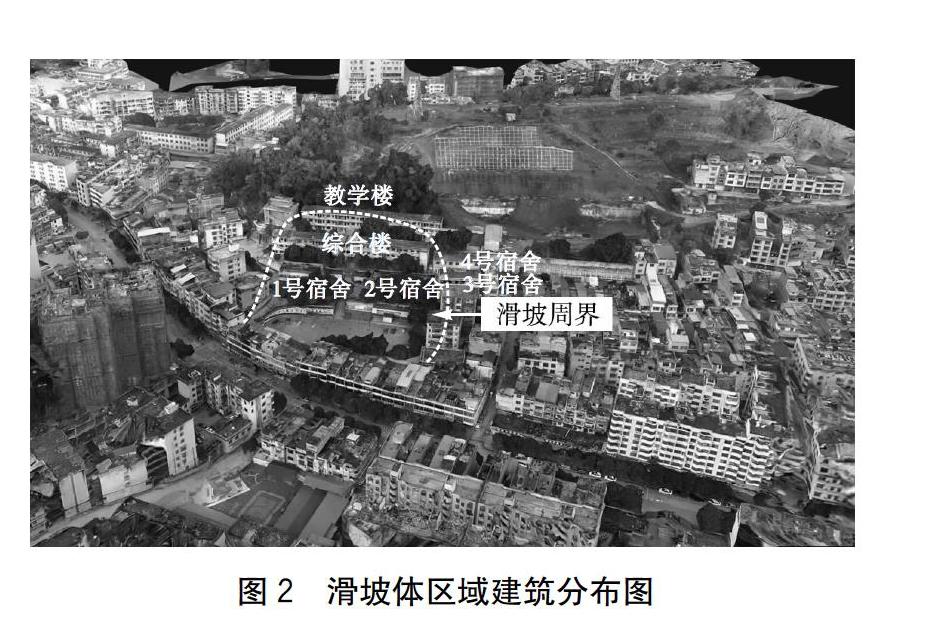

河池市金城江區第三初級中學滑坡位于河池市金城江區九龍山南側斜坡上,該處為低山丘陵地貌,四周為巖溶峰叢、峰林地貌,周邊山頂標高在251.3~452.1 m之間。滑坡體邊界范圍及滑坡區域建筑分布如圖2所示。滑坡平面形態呈半圓狀,坡體相對高差約17.6 m,順坡向長約85 m,滑坡平均寬約84 m、厚度約8 m,主滑方向為193°,滑坡體體積約為5.7×104 m3,規模為小型。滑坡后緣裂縫不明顯,滑體中部存在5處裂縫,其中張拉裂縫寬度為0.6~1.2 cm,可見深度約1.0 m,長度為2.1~39 m。滑坡主要由巖土體本身性質及強降雨作用形成,滑坡坡腳、坡上存在人工切坡,滑坡體上地形起伏大,自然坡度為25°~30°,人工切坡坡度為70°~80°。在監測過程中,教學區(升旗臺區域)陸續出現地面裂縫、墻體開裂、地面隆起、坡腳雨后冒水、綜合樓晃動等病害現象。滑坡體危害等級劃分為一級。

2.2 監測方案

2.2.1 監測目的

本次監測的目的主要有以下三個方面:(1)準確測定該滑坡監測網和監測點的平面坐標、高程及空間三維相對位移值,經合理的數據處理提供監測網和監測點的水平位移、垂直位移等動態數據,為監測體的安全態勢提供分析預報;(2)為防止穩定區域朝蠕動變形發展甚至成為滑坡而提供數據支撐,結合監測場地建筑物的位移和變形發展趨勢,對滑坡體的時效特性進行監測;(3)建立該地區地質災害變形監測網絡,在施工前進行監測及預報地質災害的變形發展趨勢,可為地方有關部門在開展地質災害預警工作時提供監測資料。

2.2.2 監測內容

(1)雨量監測

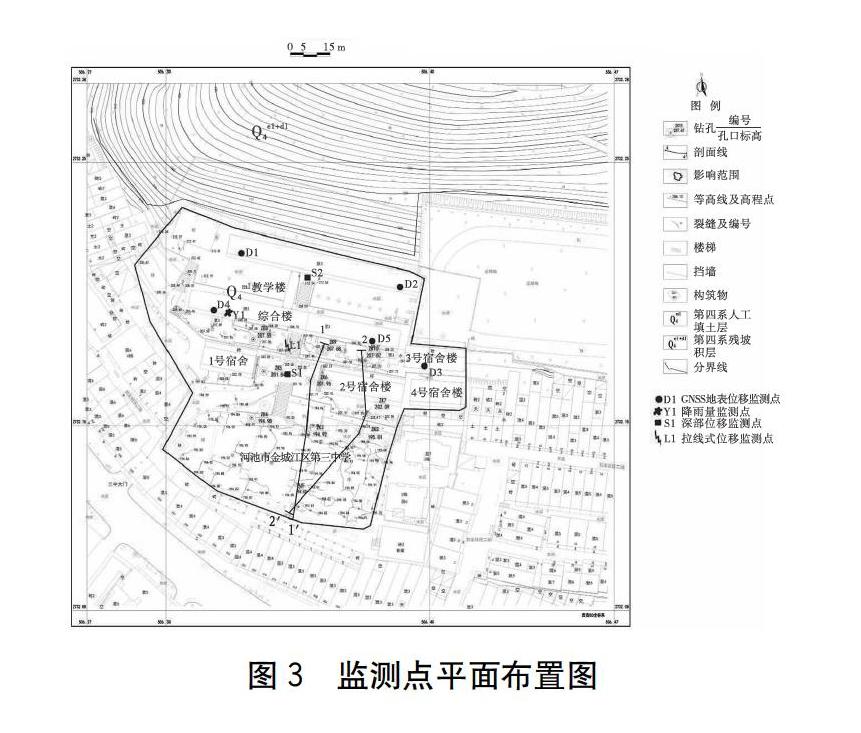

雨量是滑坡的重要觸發因素,及時、準確掌握滑坡體周圍的雨量情況,能更加及時地提供預警預報。雨量變化采用北斗云智能雨量計進行監測,布設1個雨量監測點,編號為Y1。

(2)表面位移監測

滑坡體或建筑物表面位移是滑坡形變的重要判斷指標,能較為直觀地判斷滑坡的形變程度。表面位移采用北斗GNSS位移監測一體機進行監測,采用北斗云拉線式位移計實時監測裂縫的相對位移變化,共布設有5個地表位移及沉降監測點,編號分別為D1~D5。設有1個拉線式位移監測點,編號為L1。

(3)深部位移監測

該滑坡屬于推移式滑坡,深部滑動是引起地表變形的重要原因。監測滑坡體深部的滑動面,可為滑坡處治方案的設計提供依據。深部位移采用北斗云測斜繩進行全自動監測,設計監測深度為地表至地下12 m,在深度方向每米設置一個監測點,共設有2個深部位移監測點,編號分別為S1、S2。

監測點平面布置如下頁圖3所示。

2.3 監測結果分析

2.3.1 雨量監測結果分析

圖4為雨量監測成果圖。分析圖4可知,在監測過程中存在兩個連續降雨階段,即日期為20171227~20171230和20180101~20180104,兩個連續降雨階段只間隔1 d,最大降雨天數為4 d,最大降雨量達到10.8 mm/d,最小降雨量為1.4 mm/d,平均降雨量為1.63 mm/d。據氣象資料顯示,2017年3~11月,金城江區降雨量不大,累計最大月降雨量為6月的422.4 mm,歷年區內平均降雨量為1 452.1 mm,最大降雨量達2 057.1 mm,最小降雨量為1 101.7 mm,多年平均蒸發量為1 514.6 mm, 滑坡區的雨量較為充沛。降雨對滑坡的主要影響是經地表滲入至地下而增加土體的自重,降低滑體的力學強度指標,并在滑面形成地下潛流,破壞邊坡力學平衡。

2.3.2 表面位移監測結果分析

圖5、圖6為監測點D1~D5水平及垂直方向上的累計變化量成果圖,由于L1監測點在監測期間的相對位移均保持不變,這里不做詳細分析。分析圖5、圖6可知,D1處水平位移累計變化量要大于其他監測點處的水平位移累計變化量,各監測點處的水平位移相對于垂直位移在降雨前的波動變化不大,而在降雨后水平位移和垂直位移均出現不同程度的位移波動,且垂直方向上的位移波動相對較大,表明降雨對地表處的位移影響較大。據勘察資料顯示,滑坡體下存在地下水,雨水的滲入會使得地下水位升高,增加土體自重,降低土體強度,形成軟弱滑動面層,從而導致地表水平和垂直方向上的位移波動變化較大。

2.3.3 深部位移監測結果分析

圖7、圖8為S1和S2在水平方向上的位移監測成果圖。由于S1和S2監測點在降雨期間沿垂直方向上的位移幾乎為0,因此這里不再贅述。分析圖7和圖8可知,在降雨期間,深部位移監測顯示S1和S2沿水平方向上的位移量波動較大。20180103~20180104,S1監測點在深度約為8.0 m處時位移量開始發生了突變,可推斷S1點處滑動面深度約為8.0 m,期間沿水平方向上最大累計位移增量為0.48 mm;同理,可推斷S2點處滑動面深度約為6.0 m,期間沿水平方向上最大累計位移增量為-0.41 mm。結合深部位移滑動變形以及開展監測前滑體出現的張拉、剪切裂縫明顯增加的情況可知,滑坡正處于蠕動變形階段。

3 綜合處治方案

3.1 滑坡發展趨勢及危害性預測

監測工作開展前不久,滑體前中上部出現張拉、剪切裂縫明顯增加的情況,說明滑坡處于蠕動變形階段。監測期間滑坡雖未整體產生滑動,但考慮在今后雨水下滲、坡體地下水水位抬高、巖土體力學強度降低等綜合因素的進一步影響下,坡體很可能會產生規模較大的滑動,導致滑坡體上方建筑隨滑體下滑,影響人民的生命財產安全。因此,有必要對河池市金城江區第三初級中學滑坡采取工程處治措施。

3.2 滑坡地質災害處治方案

根據滑坡的地質特點、穩定性、剩余下滑力計算結果、地形條件以及滑體上建筑物分布狀況,提出如下兩種可行的綜合處治方案:

(1)錨索格構梁+抗滑樁+重力式混凝土擋墻+排水措施+監測措施

根據滑坡巖性及現狀、剩余推力值、施工條件,建議對教學樓后方邊坡采用錨索格構梁加固,在教學樓前和綜合樓前采用抗滑圓樁加固,在操場與宿舍樓之間的擋墻前設一堵高6.0 m,上頂寬1.5 m,下邊寬2.0 m的鋼筋混凝土擋墻,并在場地內建設系統的排水措施。根據邊坡的特點,開展邊坡地表位移變形、支擋結構位移、應力變化等長期監測工作。

該方案的優點在于對抗滑圓樁、擋墻工程進行封閉施工后,學校可在有限區域內恢復教學工作,治理周期較短,費用較低;不足之處在于施工過程中,可能對已有的建筑物地基造成損害。

(2)拆除滑體上建筑+削坡卸荷+錨索格構梁防護加固+排水措施+監測措施

根據河池市政府及教育部門的規劃,學校已不能滿足教學要求,采取異地重新建校,勘查區場地將作為棚戶區改造建設用地,拆除滑體上所有建筑,對滑坡進行削坡卸荷,然后在削坡形成的邊坡上進行錨索格構梁防護加固,并在滑坡場地建設系統的排水措施,同時對坡體進行長期監測。該方案的優點在于可徹底消除滑坡威脅,但周期較長,同時因該場地未來建筑規劃尚未進行,無法準確估算費用,初步預計費用可能將遠大于方案一,且建設風險較高。

4 結語

通過采用自動化智能監測預警系統對河池三中滑坡進行雨量監測、表面裂縫監測以及深部位移監測,分析了滑坡的位移變化規律,并針對滑坡的工程特性提出了兩種綜合處治方案,得到的結論如下:

(1)采用自動化智能監測預警系統能高效、準確地對滑坡工程中監測的數據進行全天候自動采集,采集的數據精度符合規范要求,并可根據采集的數據與預警閥值進行對比分析,做到智能化的預警預報,驗證了自動化智能監測技術運用于工程中的可行性與準確性。

(2)結合雨量監測、表面裂縫監測以及深部位移監測的數據顯示,河池三中的滑坡位移受降雨的影響波動較大,墻體表面裂縫在監測期間的相對位移保持不變,沿垂直方向上的地表至地下12 m范圍處的位移變化幾乎為零,位移變形主要發生在水平方向上。

(3)根據河池三中滑坡的工程地質特性以及滑體周圍建筑物的分布情況,提出了兩種綜合處治措施:①錨索格構梁+抗滑樁+重力式混凝土擋墻+排水措施+監測措施;②拆除滑體上建筑+削坡卸荷+錨索格構梁防護加固+排水措施+監測措施。

以上研究成果可為同類型滑坡監測及處治工程提供可靠、有效的解決方案。

[1]金云鵬,何習平,吳定邦,等.邊坡變形預測研究現狀與發展趨勢[J].江西科學,2020,38(1): 8-53.

[2]王紅明,高 健,詹 偉,等.公路邊坡監測項目及預警值分析[J].人民長江,2019,50(S2): 155-158,178.

[3]郭星強.露天礦時效邊坡穩定性分析與自動化監測系統研究[D].武漢:武漢理工大學,2015.

[4]尹 萍.自動化監測預警系統在邊坡監測工程中的應用[J].科技視界,2020(24): 34-36.

[5]孫光林,胡江春,陶志剛,等.復雜條件下邊坡穩定性監測預警研究[J].沈陽建筑大學學報(自然科學版),2017,33(1): 60-67.

[6]趙鵬濤,張升彪,魯光銀.GNSS自動化在線監測在高速公路邊坡監測中的應用[J].中國科技信息,2019(18): 66-68.

[7]李家春,宋宗昌,侯少梁,等.北斗高精度定位技術在邊坡變形監測中的應用[J].中國地質災害與防治學報,2020,31(1): 70-74,78.

[8]喻 小,趙其華,張埕豪,等.GNSS實時監測在滑坡預警中的應用——以陜西省周至G108路段滑坡為例[J].人民長江,2019,50(10): 126-130,142.

[9]李奎良,龔秋全,董武鐘,等.自動監測與預警系統在高邊坡監測中的應用研究[J].建筑安全,2019,34 (8): 13-18.

[10]崔春曉,朱自強,楊光軒,等.基于GNSS技術的排土場邊坡監測及穩定性研究[J].中國礦業,2020,29 (3): 94-99.