復合地層隧道開挖面穩定性分析

李俊

作者簡介:

李 俊(1983—),工程師,研究方向:隧道工程。

文章針對隧道開挖地層為復合地層的情況,構建復合地層隧道數值分析模型,研究復合地層隧道開挖面穩定性,同時分析不同支護壓力作用下開挖面位移及塑性區的變化特征。研究結果表明:(1)研究復合地層隧道開挖面位移與塑性區變化特征,上軟下硬的開挖面位移由0.04 m增加至0.45 m,塑性區范圍擴展且集中于開挖面前方;(2)不同支護壓力能夠有效降低開挖面位移,支護壓力與開挖面位移呈現指數函數降低,同時塑性區范圍逐漸向軟硬巖分界面處收縮,直到開挖面前方無塑性區;(3)極高支護壓力作用下,塑性區不僅不會消失,甚至會由頂底板處重新擴展到軟硬巖分界面處。

隧道工程;復合地層;開挖面;支護壓力

U455.4A471684

0 引言

隨著我國“交通強國”目標的提出,交通基礎建設的規模逐漸增大。在道路施工過程中會出現各種復雜地層,其中,復合地層隧道的建設已成為隧道施工面臨的重要問題。復合地層隧道會對開挖面位移以及前方塑性區產生影響,同時,不同開挖面支護壓力對于開挖面穩定性具有重要影響。因此,需要從開挖面位移以及前方塑性區方面研究復合地層隧道開挖面穩定性,也要分析不同支護壓力作用下開挖面狀態變化[1-2]。目前,對于復合地層隧道的研究,劉泉聲等[3]研究了深部賦存條件下復合地層的影響,從復合地層巖體與TBM的作用機理及控制機制等方面開展研究;蘇昂等[4]以復合地層隧道盾構施工為研究對象,對復合地層中管片的病害及形成原因進行分析;李錚等[5]針對飽和砂土復合地層,提出了城市地鐵隧道施工過程中的具體施工工法;肖明清等[6]從圍巖壓力等方面入手,提出了復合地層條件下隧道圍巖壓力的計算方法;何祥凡等[7]研究上軟下硬地層盾構隧道掘進過程中隧道圍巖的施工力學特征,分析復合地層上部地表沉降特征;張亞洲等[8]針對上軟下硬地層中隧道施工問題,對于具體工程中復合地層隧道設計與施工難點進行分析,并提出具體的施工方案;周運祥等[9]考慮大斷面與富水等因素影響下,復合地層隧道施工過程中的主要問題及其解決方法;傅鶴林等[10]以淺埋盾構隧道施工為研究對象,主要研究復合地層隧道施工引起的上部地表的沉降以及應力預測。復合地層隧道施工已經成為隧道工程中的面臨的重要問題,因此,需要研究典型復合地層的開挖面穩定性等問題。

本文針對復合地層中開挖面穩定性問題,以上軟下硬復合地層為研究對象,建立數值分析模型,主要分析復合地層隧道開挖面的位移變化以及塑性區演化特征,并考慮開挖面支護壓力的影響,研究不同支護壓力條件下復合地層隧道開挖面的位移及塑性演化規律。

1 復合地層隧道開挖面穩定性

1.1 MohrCoulomb強度準則

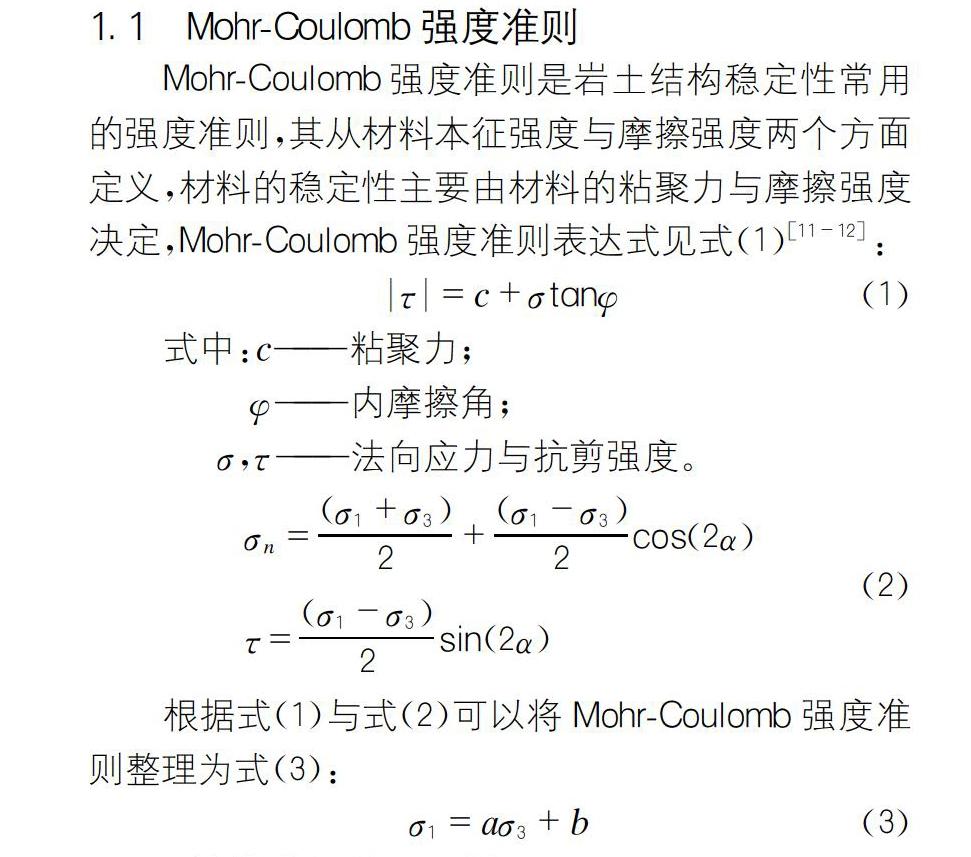

MohrCoulomb強度準則是巖土結構穩定性常用的強度準則,其從材料本征強度與摩擦強度兩個方面定義,材料的穩定性主要由材料的粘聚力與摩擦強度決定,MohrCoulomb強度準則表達式見式(1)[11-12]:

|τ|=c+σtanφ(1)

式中:c——粘聚力;

φ——內摩擦角;

σ,τ——法向應力與抗剪強度。

σn=(σ1+σ3)2+(σ1-σ3)2cos(2α)

τ=(σ1-σ3)2sin(2α)

(2)

根據式(1)與式(2)可以將MohrCoulomb強度準則整理為式(3):

σ1=aσ3+b(3)

1.2 數值分析模型及結果

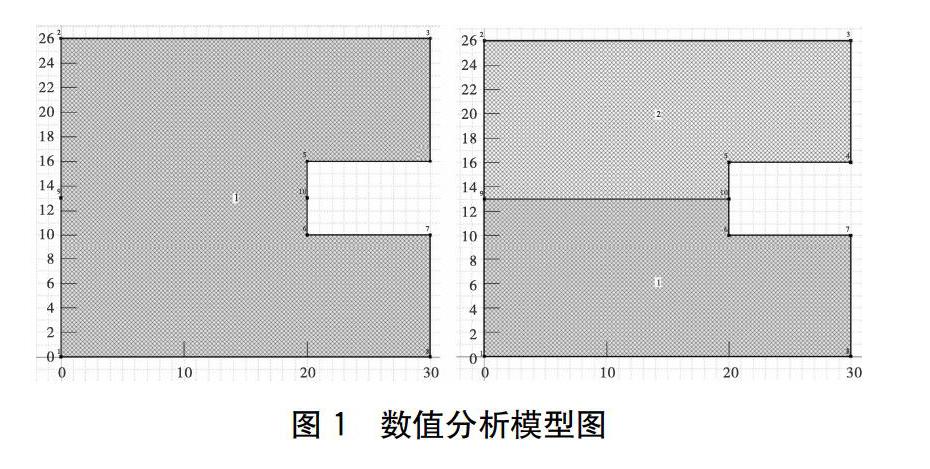

復合地層隧道施工主要受到地層力學性質的影響,從而造成其結構的安全性受到威脅。為區分復合地層狀況,分別以硬巖和軟巖代表不同的復合地層,建立了全硬巖地層與上軟下硬的隧道開挖面分析模型,共劃分為720個單元,底部邊界為水平與豎向均固定,其他固定水平位移。具體數值分析模型如圖1所示。

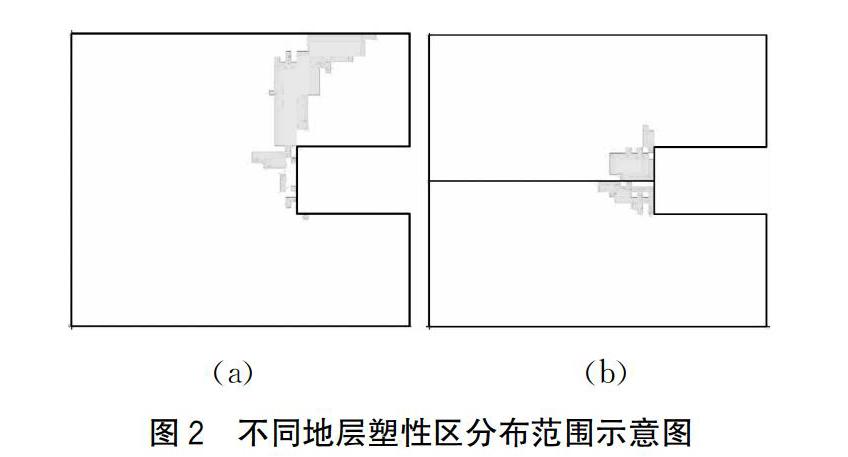

根據數值計算結果可知,全硬巖地層與上軟下硬的隧道開挖面的位移分別為0.04 m與0.442 m,復合地層的存在導致開挖面的位移顯著增大,同時根據開挖面塑性區分布圖(見圖2)可以得知全硬巖地層隧道開挖面塑性區由開挖面向地表逐漸擴展,開挖面屈服范圍較小;而上軟下硬的隧道開挖面塑性區多集中于開挖面前方,軟弱分層區域塑性區差別明顯,軟弱地層塑性區范圍大于硬巖地層。

根據復合地層隧道位移與塑性區分布范圍可知,復合地層的存在導致隧道開挖面位移增大,同時,導致塑性區范圍集中于開挖面前方,給隧道施工帶來一定的風險。因此,需要研究支護作用力對開挖面穩定性的影響,選擇合理的支護壓力。

2 不同支護壓力下開挖面穩定性分析

2.1 不同支護壓力下開挖面位移變化特征

由于復合地層導致隧道開挖面變形增大,需要根據現場施工條件對開挖面設置一定的支護壓力。因此,根據上軟下硬的隧道開挖面分析模型對比分析了未設支護壓力和支護壓力分別為10 kPa、30 kPa、50 kPa、70 kPa、90 kPa工況下的開挖面位移變化特征。如圖3所示,隨著開挖面支護壓力的增大,開挖面位移逐漸減小,并且逐漸向開挖面內部移動,尤其是在支護壓力為70 kPa、90 kPa時,位移云圖變化明顯。

根據數值分析結果可以得知,支護壓力從10 kPa、30 kPa、40 kPa、50 kPa、70 kPa、90 kPa變化時,開挖面位移由0.35 m、0.22 m、0.17 m、0.14 m、0.10 m、0.074 m變化。根據數據分析軟件可以得到支護壓力與開挖面位移符合指數函數變化規律,如圖4所示。

2.2 不同支護壓力下開挖面塑性區變化特征

根據不同支護壓力下開挖面位移可以得知,支護壓力越大,開挖面位移越小,通過不同支護壓力下開挖面塑性區變化(見圖5)可以得知,塑性區變化具有兩個主要特征:(1)軟巖區塑性范圍明顯大于硬巖區,并且開挖面中心軸線區域范圍明顯高于周圍區域,呈現拋物線形狀;(2)隨著支護壓力的增大,塑性區范圍逐漸收縮,從軸線兩側逐漸向軟硬區域分界處收縮,當支護壓力為90 kPa時,開挖面前方塑性區消失,塑性區在開挖面頂底板應力集中區,并且范圍較之前顯著減小。

根據不同支護壓力下開挖面塑性區變化特征可以得到,開挖面塑性區主要集中于軟巖區,并且隨著支護壓力的增大,塑性區逐漸向軟硬巖分界處收縮,直到開挖面前方無塑性區,由于應力集中,塑性區最后殘留在頂底板處小范圍內。

2.3 極高支護壓力下開挖面塑性變化特征

基于上述分析,不同支護壓力下開挖面塑性區變化規律明顯,支護壓力越大,開挖面塑性區越小,但是塑性區范圍并不會隨著支護壓力的增大而最終消失。因此,需研究極高支護壓力作用下開挖面塑性區變化特征,如圖6所示。

根據圖6可以得知,當開挖面支護壓力大于一定值時,開挖面塑性區不僅不會消失,而且會逐漸擴展,甚至會由頂底板應力集中區擴展到軟硬巖交界處,軟巖區塑性擴展速率明顯高于硬巖區。因此,根據支護壓力下開挖面塑性變化特征,要注意在具體隧道施工過程中,綜合考慮隧道所處的復合地層情況以及恰當選擇支護壓力,以便達到安全與經濟合理的目的。

3 結語

本文針對復合地層隧道開挖面穩定性問題,建立上軟下硬的隧道復合地層模型,分別研究隧道開挖面的位移以及塑性區范圍的變化特征,并研究不同支護壓力作用下復合地層隧道及塑性區變化特征。主要研究結論包括:(1)復合地層對隧道穩定性產生不利影響,上軟下硬的隧道開挖面位移相較于全硬巖隧道位移與塑性區范圍顯著增大;(2)支護壓力對于開挖面位移與塑性區范圍具有良好的加固效果,支護壓力越大,開挖面位移呈指數函數降低,塑性區范圍逐漸向軟硬分界面收縮,但是當支護壓力超過一定范圍,塑性區不僅不會消失反而由兩側擴展到軟硬分界面。

[1]張頂立,孫振宇.復雜隧道圍巖結構穩定性及其控制[J].水力發電學報,2018,37(2):1-11.

[2]陳 健,黃永亮.超大直徑泥水盾構施工難點與關鍵技術總結[J].地下空間與工程學報,2015,11(S2):637-644,660.

[3]劉泉聲,黃 興,劉建平,等.深部復合地層圍巖與TBM的相互作用及安全控制[J].煤炭學報,2015,40(6):1 213-1 224.

[4]蘇 昂,王士民,何 川,等.復合地層盾構隧道管片施工病害特征及成因分析[J].巖土工程學報,2019,41(4):683-692.

[5]李 錚,汪 波,何 川,等.城市淺埋隧道穿越飽和砂土復合地層時適宜的施工工法[J].中國鐵道科學,2015,36(1):75-82.

[6]肖明清,封 坤,李 策,等.復合地層盾構隧道圍巖壓力計算方法研究[J].巖石力學與工程學報,2019,38(9):1 836-1 847.

[7]何祥凡,申興柱,王 帆,等.盾構隧道穿越上軟下硬地層施工力學特性分析[J].鐵道標準設計,2017,61(2):89-95.

[8]張亞洲,溫竹茵,由廣明,等.上軟下硬復合地層盾構隧道設計施工難點及對策研究[J].隧道建設(中英文),2019,39(4):669-676.

[9]周運祥,張志軍,梁勝國.大斷面富水復合地層鐵路隧道施工關鍵技術[J].鐵道標準設計,2015,59(12):64-68.

[10]傅鶴林,張加兵,黃 震,等.復合地層中淺埋盾構隧道開挖引起的地層位移及應力預測分析[J].現代隧道技術,2017,54(4):97-106.

[11]宮鳳強,侯尚騫,巖小明.基于正態信息擴散原理的MohrCoulomb強度準則參數概率模型推斷方法[J].巖石力學與工程學報,2013,32(11):2 225-2 234.

[12]陳 星,王樂華,劉君健,等.基于MohrCoulomb準則點安全系數的隧道圍巖穩定分析[J].水電能源科學,2010,28(4):100-102.