汽車芯荒誰來解

張凡

汽車芯片供應趨緊,給未來智能汽車的供應鏈發展敲響警鐘,在新的中高端車用芯片的競爭賽場上,中國企業潛力幾何?

2020年以來,全球芯片生產受多方面因素影響,問題不斷,引發眾多連鎖反應。其中汽車芯片的供應作為其中一個突出問題,影響到各國車企的生產、銷售。

根據研究機構IHS Markit預計,由于汽車芯片短缺,2021年第一季度全球減產近100萬輛汽車。咨詢公司AlixPartners則表示,全球芯片短缺可能使汽車制造商今年損失610億美元的營收。

90%依賴進口的窘境

4月9日,中汽協發布的最新月度數據顯示,對比2019年,國內乘用車1-3月累計產銷同比降幅進一步擴大,原因是芯片短缺。中汽協指出,芯片等零部件供應緊張問題仍將持續影響汽車企業的生產節奏,預計今年二季度影響幅度大于一季度。

進入2021年,廣汽、上汽等與國外車企合資的工廠,先后被曝出休產、部分車型停產等問題。3月底,新能源車企蔚來汽車則對外發布公告,宣稱由于車用芯片極度短缺,決定自2021年3月29日起,合肥江淮蔚來制造工廠暫停生產5個工作日。市場預期,本輪芯片短缺情況可能會持續到2022年。

Wind數據顯示,目前國內汽車行業中車用芯片自研率僅占10%,90%的汽車芯片都是依賴從國外進口。絕大多數汽車尚未能做到零部件百分百本地化生產。

廣汽乘用車一張采購清單清楚顯示出本地主機廠對國外芯片的高度依賴:用在換擋操縱機構、導航主機等上的芯片來自于恩智浦,主要產地在馬來西亞、菲律賓、荷蘭、泰國、新加坡、墨西哥;用在組合燈、無鑰匙啟動/智能進入系統控制器等方面的芯片來自于英飛凌,主要產地在馬來西亞、德國、菲律賓、新加坡等地;用在換擋模塊、組合儀等上面的芯片來自于瑞薩電子,主要產地在馬來西亞、日本等地。

后發者的追趕

當前我國的汽車市場規模約占世界的三分之一,但汽車芯片產業規模大概只占世界市場份額的10%。其中,對車輛正常駕駛功能有重要影響的高端復雜芯片很少是我國自主研制的,國內廠商產品更多地集中在用于車身電子使用的芯片產品。本輪供應短缺的中高端芯片就主要被博世、大陸集團、采埃孚等國際廠商所占據。

中高端車載芯片的研發已經提上日程。

目前階段,車企在自研或者合作造芯的路上動作不斷,渴望打通產業鏈,擺脫對國外產品、技術的依賴,是中國汽車芯片突圍的中堅力量。

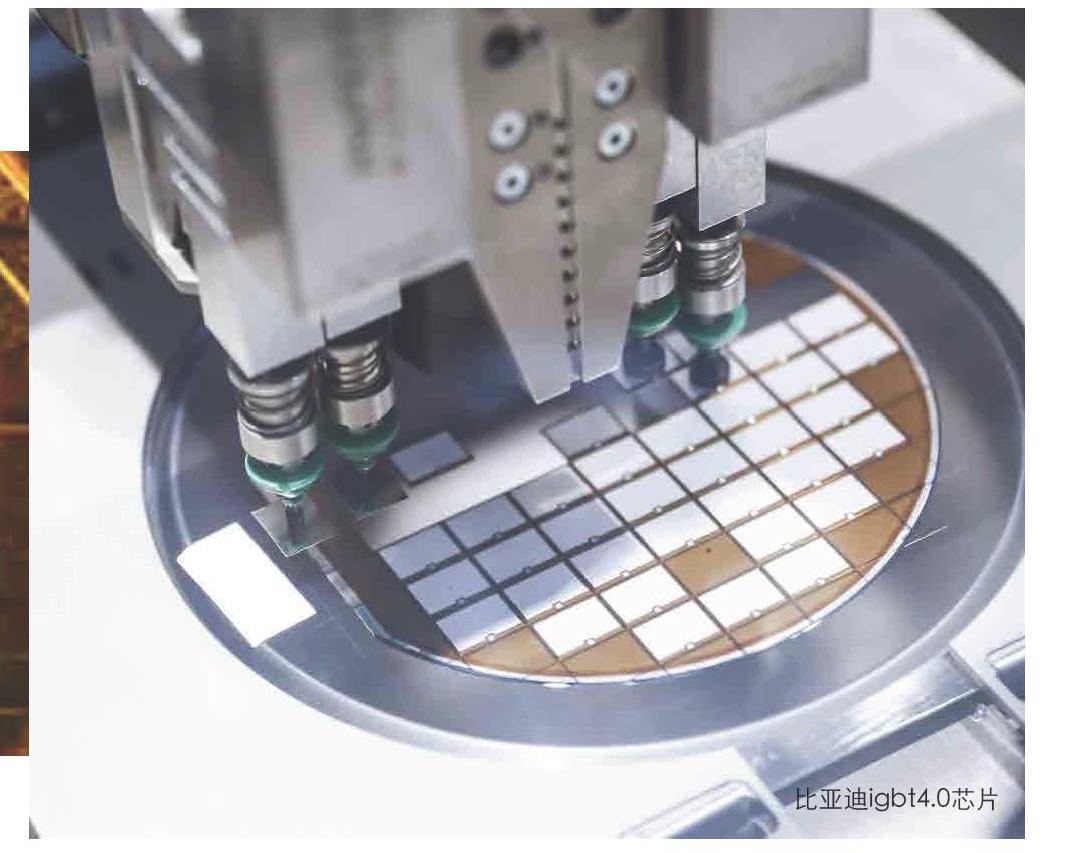

比亞迪屬于國內較早布局汽車芯片的企業,從2005年起已開始研發,并已經開始小有成色。2009年比亞迪推出首款自主研發車規級IGBT芯片,2018年推出了IGBT 4.0;2007年,比亞迪開始研發工業級MCU芯片,2019年推出第一代32位車規級MCU芯片,實現國產化零突破。無論是IGBT芯片還是MCU芯片,比亞迪研發制造周期都超過了十年。

前不久,零跑汽車推出了具有自主知識產權的凌芯01智能駕駛芯片。有消息稱,蔚來汽車、小鵬汽車也都在籌備自研汽車芯片。企業合作方面,吉利控股的億咖通科技也與安謀科技中國公司共同出資成立芯擎科技,研發目標定位智能座艙、自動駕駛、微控制器等汽車芯片,將在今年發布首款7納米車規級芯片。剛剛宣布要進軍造車的小米,也在自己最新的產品發布會上發布了自動駕駛圖像處理芯片澎湃C1。小米創始人雷軍表示,“汽車工業大量的技術門檻和技術積累,最后都是用芯片形式來體現。”

除卻車企,一批科技企業也在瞄準車用芯片的市場,加速中高端芯片的研發和生產。

在這些科技企業里,既有華為這樣在其他領域技術雄厚的業界巨頭,也有地平線、寒武紀等一批新近成立的專注芯片技術的獨角獸企業。他們利用自己在技術上的優勢,為國內車企在汽車芯片領域提供解決方案。

這次車用芯片危機給全球汽車生產帶來的危機,相信也將給中國的車用芯片提供一次彎道超車的良機。中國的車載芯片制造企業如果能把握這次彎道超車的機遇,必將給汽車產業的發展帶來全新的變革。

地平線發展觀察

汽車正在全面走向智能化。隨著高級別智能駕駛的到來,更加智能的汽車需要處理更大量的圖片、視頻等非結構化數據,這是傳統 MCU 芯片不能滿足的。基于此,算力更強的AI芯片也成為行業搶灘的熱門新方向。

在目前AI芯片突圍的過程中,地平線是其中最為火熱的一家公司。到目前為止,它已經與上汽、比亞迪、江淮汽車等汽車生產廠,達成戰略協作,為其提供以芯片+算法+工具鏈的智能出行解決方案。同時,在地平線已經完成的多輪融資中,不少汽車產業鏈上的企業也拿出真金白銀,看好它的發展。

公開信息顯示,地平線成立于2015年7月,由前百度深度學習研究院和百度自動駕駛創始人余凱創立,是目前國內唯一經過前裝量產驗證的汽車智能芯片企業。而從目前全球半導體公司的發展情況來看,國內單獨做汽車AI芯片的企業幾乎沒有,地平線自稱第一家。

芯片行業和汽車行業在產品迭代上周期不同。相較于汽車,芯片更快的迭代周期要求入局的企業憑借優勢產品迅速打開市場,形成贏者通吃的局面。這也給作為初創企業的地平線帶來不小的壓力。目前,它首要考慮的就是在未來三年在汽車芯片市場站穩腳跟,并繼而成為車企首先考慮合作的對象。

產品突圍層面,地平線已經經歷了幾個階段的發展。2015年到2017年,地平線推出第一款非車規級芯片;2017年到2020年,則是地平線的第二個三年。在這三年中,地平線推出了車規級產品,形成了一個完整的商業閉環,其產品已經部署在真實汽車上。

去年,地平線推出征程2、征程3兩款車用芯片,進入智能汽車芯片市場。征程2是中國首款車規級AI 芯片,已經搭載在長安UNIT、UNIK,奇瑞螞蟻和上汽智己四款車型上。征程3的前裝量產車型已定,將在今年年內公布。另外有消息稱,國內10~20萬、20~30萬以及30萬以上,自主品牌銷量第一的車型均已經搭載了地平線的AI芯片。高端產品方面,征程5將在明年下半年量產,面向高等級自動駕駛場景,可支持L3-L4級自動駕駛,目前正在與上汽集團進行預研合作。

目前,從技術的角度來說,在車規級AI芯片上,整個行業中國并沒有太多落后,尚在同一起跑線,而且我們有人才、有數據、有市場優勢。在具體的企業層面,無論是功耗、性能,還是產品在中國的落地,地平線對比國外的廠商也是有優勢的。

但對地平線來說,遇到比較大的挑戰和障礙,其實在于人們的認知。地平線是比較新的企業,也是一個中國本土企業,大家對其到底能不能制造出媲美海外的芯片,其實是心存疑慮的,地平線還需要時間。

耐住寂寞補短板

在市場和政策的雙重推進下,國內汽車芯片行業正迎來高速發展的機遇期,但我國車載芯片企業起步晚,整體發展較慢,特別是車載芯片所需要的開發周期較長、進入門檻更高、回報周期更長等問題,也成為抑制產業發展的重要因素。

未來,中國汽車芯片產業還有很多的課要補。國家新能源汽車技術創新中心副總經理、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟副秘書長鄒廣才在面對媒體采訪時曾表示,中國國產車用芯片發展的滯后在整個生產鏈條,包括標準體系、設計、測試、認證、流片、應用等等,每一個環節都亟待提升和加強。

發展自主芯片產業雖已是國內共識,卻不是一朝一夕就能達成,需要各方面重視、協作與堅持。三星電子1977年將美國Hankook半導體公司收購整合,成立了三星半導體,正式進軍芯片領域。隨后,憑借自己的力量研發芯片,從落后到到領先,用了18年時間。我們的芯片產業基礎還比較薄弱,更要有耐得住寂寞的信心,去趕超世界先進水平,實現自主發展。