日齡對小鼠結腸組織形態和杯狀細胞數量的影響研究

劉曉東,彭利蘭,龍征榮,李桂蘭

(黔東南民族職業技術學院,貴州 凱里 556000)

結腸是大腸的一部分,是重要的消化和排泄器官,參與體內纖維和水分的消化和吸收。杯狀細胞亦稱杯細胞,僅見于哺乳動物進行黏液分泌的單細胞腺,主要以單個散在形式分布在消化道、呼吸道等管道的黏膜上皮及其相關導管上皮內[1]。最新研究表明,小鼠和大鼠結腸黏膜上皮的動力模型與小腸相似,其杯狀細胞由位于結腸腺底部的干細胞在向表面遷移的過程中增殖,它能分泌黏液,促進營養物質的消化和吸收[2]。

多年來,人們對不同部位杯狀細胞的形態功能及其與疾病的關系給予了足夠的重視,由于它是重要的免疫相關細胞,所分泌的黏液對腸上皮起潤滑保護作用,且有研究表明杯狀細胞可能在腸黏膜損傷后的重建過程中起關鍵作用,因此一定數量的杯狀細胞對維持黏膜屏障結構不可或缺[3]。近年研究還發現,杯狀細胞可能涉及黏膜修復、黏膜免疫、腫瘤發生等多方面生理和病理過程。因此正確掌握常規狀態下杯狀細胞的結構和數量變化,對于了解其功能有很大幫助。

1 材料與方法

1.1 主要儀器及試劑 萊卡石蠟切片機,光學顯微鏡(OLMPUS),光學顯微照相儀(Nikon ECLIPSE 50i),數顯恒溫箱,電子天平;酒精,甲苯,石蠟,蛋白膠,二甲苯,中性樹脂膠,10%福爾馬林,蘇木精,伊紅。

1.2 實驗動物及日糧 健康懷孕雌鼠12 只,購于四川農業大學動物生理實驗室,日糧組成:玉米、豆餅、豆粕、魚粉、磷酸氫鈣、硫酸銅、各種維生素、微量元素、添加劑等,其配方含量和營養水平符合實驗小鼠的飼養標準。

1.3 方法

1.3.1 動物飼養管理 將12 只健康懷孕雌鼠分籠飼養,溫度控制在18~22 ℃,濕度控制在50%~60%,人為制造晝夜交替。自由飲水,每日喂料兩次,定期更換飲水和墊料,幼鼠于20 日齡斷乳后按雌雄分籠飼養。

1.3.2 結腸組織HE 染色 隨機取6、9、13、17、22、28 日齡小白鼠,用電子天平分別稱重,并用SPSS 20.0 統計軟件處理數據,分析組間個體差異顯著性。分別將個體差異不顯著的4只小白鼠頸椎脫臼處死,解剖,完整取出各只小白鼠的結腸,按常規取腸組織l~2 節,用100 mL/L 中性福爾馬林溶液固定。對每組4只小白鼠的結腸組織進行常規HE染色。

1.3.3 組織學觀察 在100倍光鏡下觀察結腸的大體結構,400 倍光鏡下觀察結腸黏膜、黏膜下層、肌層、漿膜的形態和分布情況。將每組4只小白鼠的切片分別在400 倍視野中任取3 個視野,用愛譜圖像處理分析軟件4.0 進行杯狀細胞計數,并測量結腸黏膜和肌層在發育過程中的厚度。每組的杯狀細胞計數和黏膜、肌層厚度各測量3 次,用SPSS 20.0 統計軟件處理數據,取平均值,并分析各組間的差異是否顯著,分析杯狀細胞的數量變化以及黏膜、肌層厚度的變化,最后把杯狀細胞的數量變化通過柱狀圖分析出來。兩組之間差異不顯著用相同字母表示(P>0.05),差異顯著用不同字母表示(P<0.05)。

2 結果

2.1 小鼠結腸胚后發育的形態變化 HE染色后光鏡下觀察可見結腸黏膜上皮細胞排列整齊,上皮層和固有層界限清楚,柱狀細胞呈高柱狀,胞核為橢圓形,靠近細胞基部,杯狀細胞呈高腳杯狀,上部膨大,下部細窄,呈典型的高腳狀,無縱紋緣,僅有一層很薄的細胞膜散在于柱狀細胞之間,上皮細胞輪廓清晰,染色鮮明,呈正常生長更新狀態。

6 日齡時,結腸黏膜上皮由2~3 層細胞構成,腸腔不明顯,呈裂隙狀,略向腸腔隆起,無明顯指狀絨毛突起,形態學上未見典型的杯狀細胞。9日齡時,形成明顯的皺褶,黏膜表面覆蓋單層柱狀上皮,近根部為復層柱狀上皮,見一些杯狀樣、囊狀和梨形的空泡,腸絨毛很短。13 和17 日齡時明顯看到很多杯狀樣的空泡細胞形成,22 和28 日齡可見黏膜上皮明顯增厚,空泡樣細胞密集。

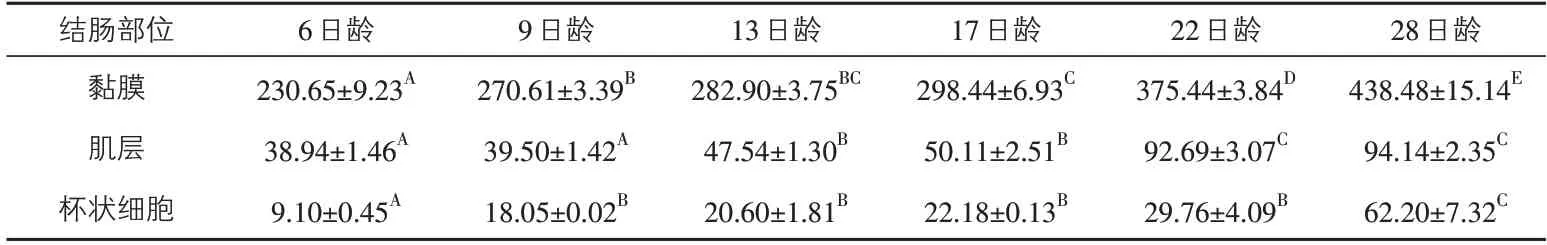

2.2 黏膜和肌層的厚度變化以及杯狀細胞的數目變化 從表1可知,隨著日齡的增長,小白鼠結腸的排泄功能逐漸增強,黏膜和肌層的厚度在不斷增加,6 日齡的黏膜厚度與9 日齡存在顯著差異(P<0.05),而肌層厚度在這兩日齡不存在顯著差異(P<0.05)。黏膜厚度和肌層厚度在22日齡增加的幅度最大,與17 日齡存在顯著差異(P<0.05),在28日齡時,黏膜厚度是6日齡的近1倍,肌層厚度是6 日齡的2 倍多。同時,杯狀細胞的數量不斷增加,6日齡時杯狀細胞的數目最少,與9日齡的數目存在顯著差異(P<0.05)。13日齡時結腸杯狀細胞數目不斷增多,比6日齡多出1倍。28日齡時杯狀細胞的數目最多,與22日齡相比存在顯著差異(P<0.05),且28 日齡比22 日齡的數目多出1倍,比6日齡的數目多出5倍(P<0.05)。

表1 結腸黏膜和肌層的厚度變化以及杯狀細胞的個數變化

3 討論與結論

小白鼠是目前藥學、醫學及生物學等科學研究中常選的實驗動物材料之一,結腸是自然條件下實驗動物最易感染和產生病變的器官之一,因此研究小白鼠結腸的胚后發育很有必要。

有文獻指出,小白鼠于胚胎第11 d 出現盲腸,后腸末端原開口于泄殖腔,隨著泄殖腔的分隔,于第14 d 背部演變為單獨的結腸和直腸,而腸上皮的分化開始于胚胎第15 d,呈現一定規律的頭尾梯度分化程序,首先是上皮通過細胞增殖,形成向腸腔的不規則突起,上皮內出現空泡等[4]。哺乳動物腸黏膜上皮是機體代謝最為活躍的場所,腸黏膜上皮細胞終身進行著不間斷的自我更新,位于腸道隱窩部位的腸黏膜上皮干細胞保持著旺盛的增殖分化能力,凋亡脫落及受損壞死的細胞與干細胞增殖、分化之間保持著動態平衡。本實驗觀察顯示,在小白鼠1~28日齡的生長發育過程中,其結腸的腸黏膜、杯狀細胞、黏膜下層、肌層、漿膜結構隨著日齡的增長不斷分化完成,6 日齡杯狀細胞的數量稀少,9 日齡有所增加,22日齡時增長緩慢,到28日齡時排列密集,數量明顯增多。黏膜和肌層隨日齡的增長不斷增厚,十分明顯。

通過統計學數據處理后得出小白鼠在6日齡時杯狀細胞的數目最少,與9 日齡的數目存在顯著差異,13 日齡時結腸不斷分化,杯狀細胞數目不斷增多,比6 日齡多出1 倍。28 日齡時杯狀細胞的數目最多,與22 日齡相比存在顯著差異,且28日齡比22日齡的數目多出1倍,比6日齡的數目多出5倍。28日齡時杯狀細胞的結構明顯,數量密集,可見細胞內含有大量黏液,由于黏液有助于糞便排泄,說明小白鼠在這個時間段結腸已發育成熟,排泄功能完善。

綜上所述,隨著日齡的增長,結腸的杯狀細胞在不斷增多,腸黏膜和上皮厚度在不斷增加,結腸的排泄功能和腸黏膜屏障功能也在不斷增強。