重慶秀山小茶園地區南華紀大塘坡組沉積環境與錳礦產出規律

劉振,馬志鑫,劉偉,凌云

1.外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室,重慶 400042

2.重慶地質礦產研究院,重慶 400042

3.中國地質調查局成都地質調查中心,成都 610081

4.重慶市地質礦產勘查開發局607地質隊,重慶 400054

0 引言

錳礦是沉積型礦床的典型代表,我國南華紀大塘坡組(Nh1d)中產出的菱錳礦礦床,廣泛分布于揚子陸塊東南緣渝湘黔地區,俗稱為“大塘坡式”錳礦[1-2]。“大塘坡式”錳礦資源儲量巨大,已經成為我國最重要的錳礦類型和新的世界級超大型錳礦床[1-3]。南華紀“大塘坡式”錳礦床,是Rodinia超大陸裂解背景下的一次大規模的錳礦成礦沉積,構造活動、熱液活動和火山活動在成錳期較為強烈,成錳盆地的分布受區域性的斷裂控制[4-6]。前人從沉積時代、沉積環境、古氣候、成礦條件、物質來源等方面對該地區一些典型錳礦區進行了深入研究[7-11]。

近些年來,對于“大塘坡式”錳礦的成礦規律以及相關的沉積學和礦床學的研究表明,該類礦床受到沉積盆地中沉積相帶的影響[12-16],例如,貴州松桃大塘坡錳礦、西溪堡錳礦、道坨錳礦,其礦體展布規律與沉積盆地的相帶有密切的關系[1,17]。

重慶秀山東南部的小茶園錳礦,與貴州南華紀“大塘坡式”錳礦床具有相似的地質背景。近年來該礦區取得了大量找礦和勘查成果[3,18],為全面深入研究南華“大塘坡式”錳礦提供了新的素材。前人對該錳礦開展了古環境條件方向的研究,認為錳礦主要產于大塘坡組一段(Nh1d1)下部相對深水厭氧的局限邊緣盆地環境中[19-20]。本文旨在前人研究的基礎之上,結合詳細的礦區地質資料和豐富的鉆孔數據,揭示該礦區沉積相展布與錳礦產出之間的關系。

1 區域地質背景

重慶秀山地區位于華南板塊中揚子地塊與華夏地塊結合部位(圖1)。新元古代發生全球性裂谷作用,引起Rodinia超大陸分裂解體,在華南形成南華裂谷盆地[6]。在南華紀裂谷盆地中,形成一系列NE向展布的次級地塹和地壘,如溪口—小茶園地塹、秀山—甘龍地壘、松桃地塹、銅仁鎮遠地壘、萬山—岑鞏地塹等[4]。小茶園礦區位于溪口小茶園次級地塹,研究區南華系自下而上包括千子門組(Nh1q)、大塘坡組(Nh1d)和南沱組(Nh2n)(圖1)。千子門組(Nh1q)主要以含礫巖屑砂巖、礫巖、粉砂質水云母頁巖、長石巖屑砂巖等組成,代表了斯圖特冰期沉積與下伏板溪群呈角度不整合接觸,厚度5.4~27 m。大塘坡組(Nh1d),根據其巖性特征將之分為兩段,分別為大塘坡組一段(Nh1d1)和大塘坡組二段(Nh1d2)。其中大塘坡組一段(Nh1d1)主要為黑色含碳質水云母頁巖、粉砂質含碳質水云母頁巖,夾菱錳礦層,與下伏千子門組呈整合接觸,厚度5.9~48 m;大塘坡組二段(Nh1d2)底部為含綠泥石質水云母頁巖、含碳質粉砂質水云母頁巖,頂部為粉砂質水云母頁巖,厚度92.1~118 m。大塘坡組代表了間冰期沉積。南沱組(Nh2n):下部為含礫(礫質不等粒)長石巖屑砂巖,厚度54.1~69 m。中上部為含礫或礫質長石巖屑砂巖,厚度21~46 m。南沱組代表了馬里諾冰期沉積,與下伏大塘坡組整合接觸。

圖1 研究區大地構造位置(a)及地層簡圖(b)(修改自文獻[5])Fig.1 The tectonic sketch map(a)and stratigraphic sequence(b)of the study area(modified from reference[5])

2 礦化地質特征

2.1 含礦巖系特征

小茶園礦區錳礦主要賦存于南華系大塘坡組一段(Nh1d1)下部,其巖性主要為黑色碳質頁巖,有星點狀黃鐵礦發育,下部夾多層菱錳礦層。區域內含礦層厚度變化明顯,錳礦厚度、品位均隨含礦巖性厚度變化。小茶園礦區大塘坡組一段(Nh1d1)含礦巖系可以分為以下5層,由下而上依次為:1)黃灰色—灰色含礫巖屑砂巖、礫巖,厚0.26~5.5 m;2)黑色含碳質粉砂質水云母頁巖,局部夾碳酸錳礦體,厚0~0.97 m;3)灰至黑色含礫長石巖屑砂巖,厚0~2.60 m;4)由黑色含碳質水云母頁巖,含碳質水云母黏土巖,以及菱錳礦組成含礦層。圍巖通常含有少量呈微層狀的菱錳礦層和分散狀的菱錳礦。圍巖中含碳質泥質物含量一般在10%~25%,個別地段<10%,而在富含錳礦地段可高達30%;水云母、絹云母黏土含量在60%~85%;5)黑色含泥質水云母頁巖、黑色水云母頁巖、黑色含粉砂質水云母頁巖,偶夾灰色凝灰巖條帶,底部有時夾含碳質含菱錳礦條帶水云母頁巖。與上、下部巖層均呈漸變關系,厚28.10~39.60 m。

圖2 小茶園錳礦區典型巖芯特征(a,b)氣泡狀菱錳礦礦石(ZK2701);(c~f)軟沉積變形紋理(ZK0606)Fig.2 Typical core characteristics of Xiaochayuan mining area(a,b)bubble rhodochrosite ore(ZK2701);(c~f)soft deposit deformation texture(ZK0606)

2.2 礦體地質特征

小茶園礦區錳礦礦體形態簡單,礦體走向近NE,傾角7°~15°,呈餅狀、透鏡狀、豆莢狀、少有似層狀。礦體厚度變化明顯,礦體厚度隨賦礦層厚度變化。礦體厚度與礦體形態有關,透鏡狀礦體厚度變化較為明顯,餅狀礦體厚度穩定。錳礦礦體多呈現單個連續賦存于含礦層內,其長度約為5~57 m,礦體厚度0.3~3.4 m(以ZK3501為例),品位8%~24%,品位大于20%的礦體居多。

3 賦礦地層沉積環境分析

在南華裂谷盆地演化過程中,在裂谷盆地內形成了一系列次級塹壘構造,“大塘坡式”錳礦床多形成于次級裂谷盆地內的地塹盆地中[3,14]。通過對小茶園錳礦區不同位置的鉆孔巖芯、露頭進行巖石學和沉積學分析,發現賦礦地層形成于相對深水的還原環境。根據含礦巖系沉積相特征,將小茶園錳礦區劃分為三個沉積相帶,依次為盆地中心相、邊緣相和斜坡相,其具體特征如下。

3.1 盆地中心相

宏觀上表現為黑色薄紋層狀碳質頁巖,星點狀黃鐵礦近順層分布,多見水平層理,在含礦層中發育氣泡狀沉積構造(圖2a,b),可能為古天然氣滲漏作用發育的標志[3]。顯微鏡下表現為碳質泥巖,含少量細晶石英顆粒(圖3a),掃描電鏡下見大量草莓狀黃鐵礦(圖3d)。黃鐵礦硫同位素δ34Spy出現異常高的正值,為52.85‰~56.79‰,與大塘坡、道坨地塹沉積成錳盆地中心相特征一致[20],TOC含量為1.7%~9.72%,鐵組分指標FeHR/FeT>0.38,氧化還原敏感元素U、Mo、V富集程度高,質量分數分別為(0.52~3.2)×10-6,(0.35~56.0)×10-6,(36.4~185.0)×10-6[20],指示當時的海洋化學條件是缺氧還原環境。而且,盆地中心相中錳礦體與含錳巖系的厚度最大,錳礦體厚度1.1~2.3 m,大塘坡組一段(Nh1d1)厚約17.6~23.8 m,錳礦石多為塊狀,品位較高,介于8%~24%。

圖3 小茶園礦區大塘坡組顯微特征(a)灰黑色含碳質泥巖;(b)含粉砂質碳質泥巖;(c)含碳質粉砂巖;(d)草莓狀黃鐵礦Rds.菱錳礦,Cal.方解石,Q.石英Fig.3 Microscopic Characteristics of Datangpo Formation in Xiaochayuan mining area(a)gray-black carbonaceous mudstone;(b)silty carbonaceous mudstone;(c)carbonaceous siltstone;(d)framboidal pyrite.Rds=rhodochrosite,Cal=calcite,Q=quartz

3.2 盆地邊緣相

宏觀露頭或巖芯表現為灰黑色含粉砂質碳質頁巖,夾有不規則狀砂巖透鏡,發育軟沉積變形,如滑塌構造、包卷層理(圖2c~f),顯示濁流沉積特征。顯微觀察發現,巖石中含少量微晶石英顆粒(圖3b),含量約10%~15%,發育粒序層理,其下部為粉砂巖,向上粉砂質減少,逐步過渡到碳質頁巖。含礦層中亦發育草莓狀黃鐵礦,黃鐵礦硫同位素值δ34Spy較中心相異常值降低,為44.2‰~52.9‰,氧化還原敏感元素U、Mo、V含量比中心相低,為(0.71~3.41)×10-6,(0.86~37.80)×10-6,(51.0~166.0)×10-6,指示相對貧氧的水體條件;此外邊緣相中錳礦體與含錳巖系的厚度較中心相變薄,錳礦厚度0.1~1 m,含錳巖系大塘坡組一段(Nh1d1)厚約17.4~23 m,錳礦石以條帶狀產出為主,伴有塊狀錳礦石,礦石品位降低,介于10%~14%。

3.3 斜坡相

宏觀巖性為深灰色含碳質粉砂巖,夾深灰色礫屑砂巖層,礫屑成分為鈣質或硅質(圖3c),局部礫屑砂巖層中含菱錳礦顆粒團塊,呈橢球形或不規則形態,大小為0.2~0.5 cm。草莓狀黃鐵礦發育較差,黃鐵礦硫同位素值δ34Spy更低,為30.5‰~45.1‰,TOC含量低,為0.26%~2.5%,指示相對富氧的水體環境;斜坡相中錳礦體厚度與含錳巖系厚度為三個相帶中最薄者,錳礦石主要表現為條帶狀構造產出,品位降低,一般為8%~10%。

4 小茶園錳礦空間分布及成礦規律

4.1 小茶園錳礦空間分布特征

通過對鉆孔巖性的詳細觀察和統計,小茶園礦區大塘坡組(Nh1d)錳礦的厚度呈現出由中心相向邊緣相逐漸降低的規律,如ZK2701、ZK16-7、ZK41-3、ZK0606、ZK25-1鉆孔的大塘坡組(Nh1d)厚度分別為163.8 m、151.26 m、153.87 m、131.95 m、108.7 m,平均厚度141.92 m。大塘坡組一段(Nh1d1)的厚度呈現出由地塹盆地西南到東北由薄變厚再變薄的規律(圖4)。如位于盆地西南方向ZK0902、ZK0502鉆孔的含錳巖系厚度變化為16.16~17.4 m,平均為16.78 m,位于盆地中部的ZK19-1、ZK16-7、ZK41-3、ZK0905鉆孔的含錳巖系厚度變化為19.14~24.44 m,平均為22.77 m,位于盆地東北方向ZK0606鉆孔的含錳巖系厚度為16.03 m。大塘坡組(Nh1d)與大塘坡組一段(Nh1d1)厚度的變化均表現出中心相最厚,邊緣相變薄的特征。

圖4 小茶園礦區錳礦床含錳巖系柱狀對比圖1.大塘坡組二段;2.大塘坡組一段;3.千子門組;4.含砂質碳質頁巖;5.碳質頁巖;6.菱錳礦;7.地層界線;8.大塘坡組一段厚度;9.菱錳礦厚度Fig.4 Columnar comparison of manganese-bearing strata in the Xiaochayuan mining area1.the second member of Datangpo Formation;2.the first member of Datangpo Formation;3.Qianzimen Formation;4.sandy carbonaceous shale;5.carbonaceous shale;6.rhodochrosite;7.stratigraphic boundary;8.thickness of the first member of Datangpo Formation;9.rhodochrosite thickness

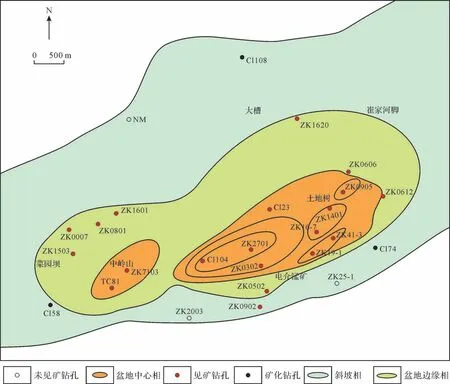

平面上,含錳巖系厚度等值線長軸為NE向,且含錳巖系厚度高值區與盆地中心相位置相同,由盆地中心相向盆地邊緣相含錳巖系厚度逐漸變薄(圖5a)。錳礦體厚度與含錳巖系厚度的變化規律基本一致(圖5a,b),以ZK2701(2.83 m)、ZK7103(2.2 m)為中心的菱錳礦體,向成錳盆地邊緣菱錳礦礦體厚度逐漸變薄(圖5b)。

由圖5可見,菱錳礦體走向為NE 60°左右,與小茶園錳礦所處地塹盆地走向保持一致。兩個沉積中心特征較為明顯,由沉積中心向盆地邊緣含錳巖系與錳礦體厚度逐漸變薄。

通過對沉積盆地三個相帶內鉆孔的大塘坡組(Nh1d)厚度、含錳巖系厚度、錳礦體厚度的相關性圖解發現,錳礦體厚度隨著大塘組厚度和含錳巖系厚度增加而增加,并且當大塘坡組(Nh1d)厚度與含錳巖系厚度過低時,錳礦體也隨之消失(圖6)。對比大塘坡組(Nh1d)厚度與錳礦體厚度關系曲線和含錳巖系厚度與錳礦體厚度關系曲線可知,含錳巖系厚度變化對錳礦體厚度的影響更為明顯,二者相關性更強,進一步證實了盆地中心相更有利于錳礦的沉積。

通過對比成錳盆地內三個沉積相帶的含礦性特征(表1)可發現,盆地中心相含礦性最好,礦體厚度最大、品位最高;盆地邊緣相的含礦性、礦體形態、品位與中心相均有差異,斜坡相含礦性最差、不穩定,部分鉆孔無礦。

通過對小茶園錳礦區的含錳巖系厚度等值線圖和錳礦體厚度等值線圖(圖5)的對比可以發現,錳礦體厚度高值區與含錳巖系厚度高值區的空間位置是對應的,并且其高值區內鉆孔主要分布在成錳盆地中心相內(圖7)。根據成錳盆地的相帶劃分規律可知,由盆地中心向邊緣,錳礦體的厚度逐漸變薄,品位也逐漸變差。但在NE60°方向上礦體厚度的變化比其它方向上礦體厚度的變化相對穩定。因此可知,小茶園錳礦床的產出受到成錳盆地內沉積相帶的控制。

根據小茶園錳礦區內鉆孔巖芯的沉積相特征,確定成錳盆地內存在2個沉積中心(圖7),依次位于ZK7103、TC81和CL104、ZK2701、ZK0905一帶,兩個沉積中心串珠狀展布,斜坡相與邊緣相由中心相向盆地邊緣展布,三者均受到成錳盆地影響,空間上呈現沿NE向發育。這與前人在貴州、湖南地區揭示的南華紀成錳盆地分布的規律具有一致性[3-4]。

圖5 小茶園礦區錳礦床含礦巖系和礦體厚度分布圖(a)含錳巖系厚度等值線圖;(b)錳礦體厚度等值線圖圖中厚度等值線圖范圍與圖1研究區范圍對應Fig.5 Distribution map of ore-bearing rock series and ore body thickness of manganese deposit in Xiaochayuan mining area(a)Manganese rock series thickness contour map;(b)Rhodochrosite body thickness contour map.The range of the isopach map corresponds to the range of the study area in Fig.1

圖6 小茶園礦區錳礦體厚度與賦礦地層關系圖(a)大塘坡組地層厚度與礦體厚度關系圖;(b)含錳巖系與礦體厚度關系圖Fig.6 Diagram of relationship between manganese ore body thickness and ore-bearing strata in Xiaochayuan mining area(a)relation diagram between strata thickness of the Datangpo Formation and ore body thickness;(b)relationship between manganese-bearing strata and ore body thickness

4.2 小茶園錳礦成礦規律

通過對重慶秀山小茶園錳礦區沉積構造特征與沉積厚度的分析,結合鄰區貴州、湖南地區大塘坡組(Nh1d)沉積特征,得出該地區南華紀發育一系列NE走向的次級裂谷盆地[4,20]。大塘坡組(Nh1d)錳礦的錳質來源與南華紀的構造演化有密切的聯系,隨著南華紀期的大陸裂解,多期次的火山活動提供了大量的含錳熱液,大陸裂解產生的斷裂構造為含錳熱液提供了運輸通道。此外,正Eu異常、Sr-Nd同位素證據也證明大塘坡組(Nh1d)錳質主要為熱液來源[9]。

錳在氧化環境中以氧化物的形式沉淀,在還原環境中則以Mn2+離子形式溶解于水體中,水體的氧化還原條件是控制錳礦沉積的重要因素。通過鐵組分、氧化還原敏感元素對大塘坡組一段(Nh1d1)氧化還原條件的的研究表明大塘坡組一段(Nh1d1)下部整體為缺氧環境,但并非一成不變,而是夾有貧氧環境段,貧氧環境段有利于菱錳礦的形成,缺氧環境段有利于黃鐵礦的形成[8-9]。此外,通過CIA對于古氣候的研究也表明,從千子門組(Nh1q)到大塘坡組(Nh1d),氣候整體由寒冷干燥向溫暖濕潤轉化,但其間冰期轉化過程中也存在多個寒冷氣候段,且寒冷氣候段與錳礦的產出具有一定耦合關系[8,21]。

表1 小茶園地區大塘坡組沉積相與含礦性表Table 1 Sedimentary facies and ore characteristics of Datangpo Formation,Xiaochayuan area

圖7 小茶園礦區沉積相與錳礦分布圖Fig.7 Sedimentary facies and manganese distribution in Xiaochayuan mining area

研究區發育的一系列次級地塹盆地在拉張作用下,形成了下地殼與地幔聯通的斷裂通道,這些通道處于裂谷盆地的中心,海底熱液產生大量錳絡合離子,并伴隨甲烷滲漏[20],這些錳絡合物不易在熱液中沉淀,被運移到相對封閉的盆地環境。千子門組(Nh1q)沉積時期,海洋表層被冰層覆蓋,缺少與大氣交換,使海水成為富含Mn2+的缺氧水體,同時在底部聚集天然氣水合物[4]。隨著冰川的逐漸消融,海水分層性增強,在氧化—還原界面以上為氧化帶,下部為缺氧帶,而底部形成富含H2S和天然氣水合物水體。在氧化帶,Mn主要以MnO2形式沉淀。間冰期海水與大氣間的循環加強,部分陸源碎屑、錳質以及淡水注入海水中,在臺盆邊緣產生一些重力流沉積,將氧化帶沉積的MnO2沉淀物帶入到盆地底部,MnO2通過厭氧呼吸作用,被還原成Mn2+,在厭氧菌的作用下與CO32-結合形成部分錳碳酸巖[8]。上述錳碳酸巖富含MnCO3和CaCO3,在成巖作用階段存在Mn2+交代Ca2+形成的菱錳礦;隨著成巖過程的深入,錳碳酸巖經過壓實、壓溶、重結晶等成巖作用形成菱錳礦。

通過小茶園錳礦的鉆孔、露頭資料統計發現,錳礦主要產出于盆地中心相,這很可能是由于盆地中心相水體相對更加缺氧,冰期水體中賦存了較多的Mn2+,間冰期相對還原的環境有利于菱錳礦的形成。而盆地邊緣相、斜坡相地區,水體缺氧程度減弱,賦存Mn2+減少,間冰期相對氧化的環境不利于菱錳礦的形成。

5 結論

(1)根據小茶園錳礦成錳盆地內含錳巖系沉積構造特征,識別出三個主要沉積相帶,盆地中心相、盆地邊緣相、斜坡相。

(2)小茶園礦區錳礦體厚度的空間變化與含錳巖系、大塘坡組厚度的空間的變化規律相一致,二者呈正相關關系。

(3)小茶園礦區錳礦床礦體展布方向與小茶園地塹盆地長軸方向基本保持一致,且礦床的空間展布受到盆地沉積相帶控制,盆地中心和邊緣相對缺氧還原的環境有利于菱錳礦的形成。