11個馬鈴薯品種在甘肅中部旱作區(qū)的性狀表現(xiàn)初報

張振軍

(定西市安定區(qū)農業(yè)技術推廣服務中心,甘肅定西743000)

定西市安定區(qū)位于甘肅省中部,全境地處黃土高原丘陵溝壑區(qū),總流域面積36.38萬hm2,總耕地面積16.2萬hm2,年平均降水量380 mm左右,蒸發(fā)量高達1 526 mm,屬典型的干旱半干旱地區(qū)。多年來安定區(qū)發(fā)揮全國最佳適種的區(qū)位優(yōu)勢,把馬鈴薯作為特色優(yōu)勢產業(yè)常抓不懈,有效保障了糧食安全。為了確保馬鈴薯產業(yè)健康發(fā)展,不斷引進和試驗馬鈴薯新品種,推廣適宜種植的優(yōu)良品種,調整種植布局,擴大種植規(guī)模,使優(yōu)質馬鈴薯能夠實現(xiàn)產量和產值的最大化,進一步促進農戶增產增收。現(xiàn)將2019年的試驗情況報告如下。

1 材料與方法

1.1 試驗區(qū)概況

試驗設在定西市安定區(qū)內官鎮(zhèn)永安村,土壤類型為黑壚土[1],試驗地海拔2 040 m,年內降雨量466.2 mm,終霜期4月17日,初霜期10月12日,無霜期178 d。年內平均氣溫7.2℃,≥10℃有效積溫2 239.2℃,耕層土壤(0~20 cm)含有機質9.23 g/kg、速效氮109 mg/kg、速效磷13.41 mg/kg、速效鉀129 mg/kg,前茬作物為玉米,肥力中等,地力均勻。

1.2 供試材料

共11個參試品種,其中中薯3號、中薯9號、中薯18號、中薯21號均由中國農業(yè)科學院蔬菜花卉研究所選育,天薯12號、天薯13號由天水市農業(yè)科學研究所選育,隴薯12號、隴薯10號(對照)由甘肅省農業(yè)科學院馬鈴薯研究所選育,冀張薯12號由河北省高寒作物研究所選育,莊薯4號由莊浪縣農業(yè)技術推廣中心選育,定薯4號由定西市農業(yè)科學研究院選育,荷蘭15號從青海省民和縣農作物脫毒技術開發(fā)中心引進試種而成。地膜為幅寬120 cm、厚0.01 cm的黑色普通地膜,由甘肅福雨塑業(yè)有限責任公司生產。

1.3 試驗方法

試驗采用“半膜壟作+膜上覆土+膜下滴灌”栽培模式,隨機區(qū)組設計,3次重復,小區(qū)面積7.26 m2。采用機械起壟覆膜覆土、人工穴播的種植方式。壟距110 cm,壟面寬70 cm,溝寬40 cm,壟高30 cm。每個小區(qū)種植6壟12行,每行12株,株距60 cm、行距40 cm,播深10 cm左右,播種41 670株/hm2。前茬玉米收獲后結合秋季深松耙耱,將農家肥75 000 kg/hm2、有機肥600 kg/hm2、馬鈴薯專用肥1 200 kg/hm2均勻撒在地表深耕翻入地下。試驗于4月9日覆膜覆土,同時壓滴灌帶,4月15日播種,人工除草,各品種成熟后及時收獲,其他管理措施同大田一樣。

1.4 測定指標和方法

觀察記載不同品種馬鈴薯的出苗期、現(xiàn)蕾期、開花期、成熟期、收獲期等生育期和葉色、花色及株高等農藝性狀。收獲時按小區(qū)測產,并觀察記載薯形薯肉、薯塊、皮色、肉色、芽眼等特性。

1.5 數(shù)據分析

試驗數(shù)據統(tǒng)計采用Excel和SPSS軟件進行分析。

2 結果與分析

2.1 生育期

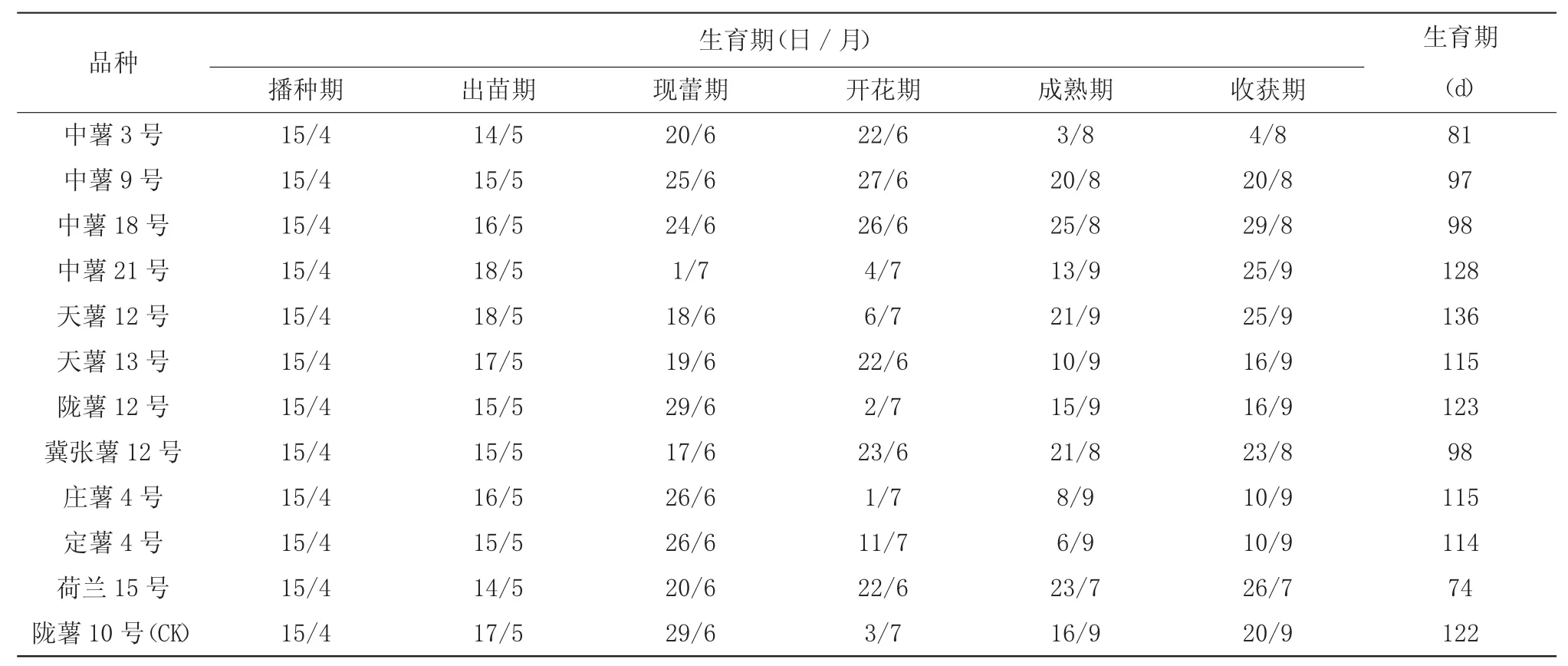

從表1可以看出,各參試品種生育期在74~136 d,其中天薯12號、中薯21號、隴薯12號3個品種均較對照品種隴薯10號生育期長,其余8個品種均較對照品種隴薯10號生育期短。生育期最長的是天薯12號,為136 d,較對照品種隴薯10號多14 d。生育期最少的是荷蘭15號,為74 d,較對照品種隴薯10號少48 d;中薯3號次之,為81 d,較對照品種隴薯10號少41 d。

2.2 主要經濟性狀

表1 參試品種物候期及生育期

表2 參試品種(系)主要經濟性狀

從表2可以看出,各參試品種株高在55~71 cm,較對照品種隴薯10號低0~6 cm。花冠顏色為白色、紫色、淺紫色或藍紫色。芽眼中薯21號深,其他品種均為淺。皮色中薯21號為白色,其余品種為黃色或淺黃色。肉色中薯21號、天薯12號和冀張薯12號為白色,其余品種為黃色或淺黃色。葉色中薯18號、隴薯12號和隴薯10號為深綠色,長勢旺盛、大小整齊;中薯3號和中薯9號為淺綠色,長勢較差;其余品種為綠色,長勢一般。薯形中薯3號、中薯21號、天薯13號和莊薯4號為橢圓形,中薯9號和中薯18號為長圓形,隴薯12號、冀張薯12號、荷蘭15號3個品種和對照品種隴薯10號均為長橢圓形,天薯12號和定薯4號為圓形或扁圓形。商品率中薯3號、冀張薯12號和天薯13號較對照品種隴薯10號高4.3%~7.8%,其余品種均較對照品種隴薯10號低4.4%~27.1%。塊莖數(shù)為2.8~5.9塊/穴,均較對照品種隴薯10號少。塊莖重中薯9號較對照品種隴薯10號低45.8 g/塊,其余品種均較對照品種隴薯10號高18.1~161.1 g/塊,其中最高的為冀張薯12號,為472.2 g/塊。

2.3 產量分析

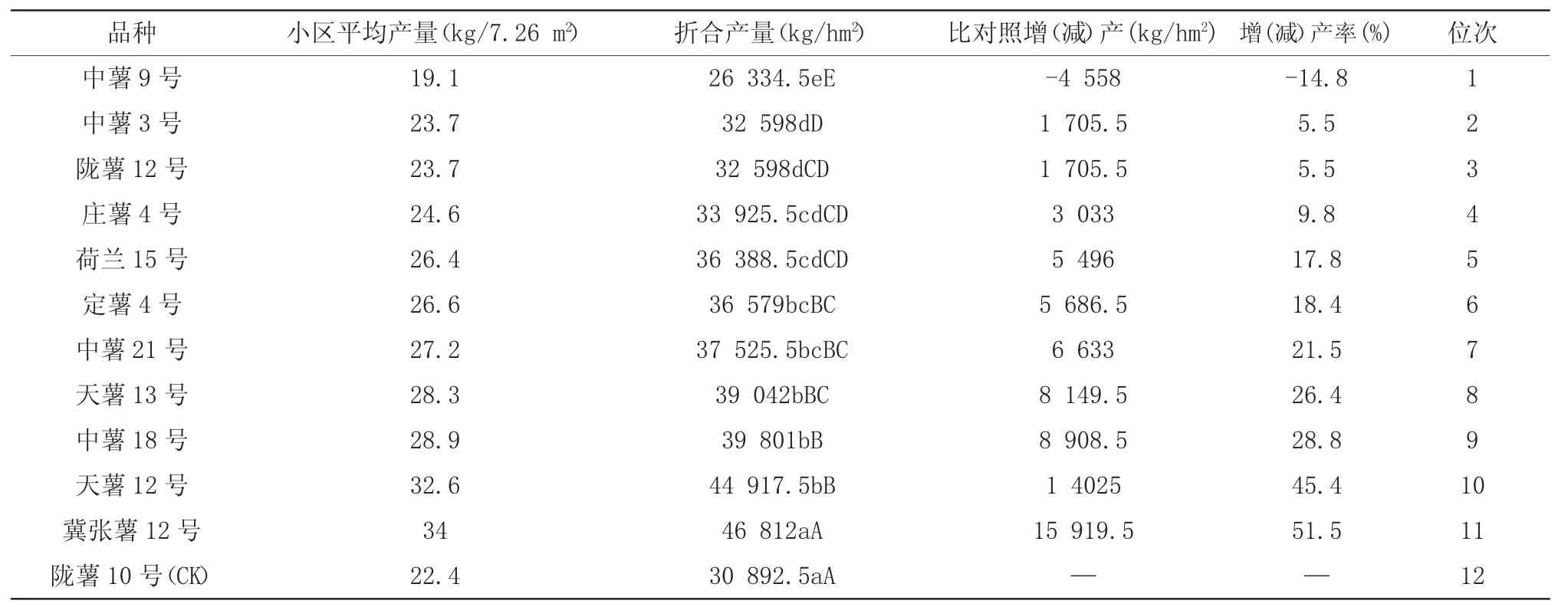

從表3可以看出,參試品種中中薯9號產量為26 334.5 kg/hm2,較對照品種隴薯10號減產4 558 kg/hm2,增產率-14.8%。其余品種均較對照品種隴薯10號增產,其中冀張薯12號產量最高,為46 812 kg/hm2,較對照品種隴薯10號增產15 919.5 kg/hm2,增產率51.5%;中薯3號和隴薯12號產量均為32 598 kg/hm2,較對照品種隴薯10號增產1 705.5 kg/hm2,增產率5.5%;天薯12號、中薯18號、天薯13號、中薯21號、定薯4號、荷蘭15號和莊薯4號較對照品種隴薯10號的增產率依次為45.4%、28.8%、26.4%、21.5%、18.4%、17.8%和9.8%。對折合產量進行方差分析可知,區(qū)組間差異不顯著(F=0.8<F0.05=3.44),品種(系)間差異達到極顯著水平(F=27.03>F0.01=3.18)。對品種間產量進行新復極差多重比較,結果表明:定薯4號和荷蘭15號間差異極顯著,隴薯12號和冀張薯12號間差異顯著,天薯12號和天薯13號間差異極顯著,中薯18號和天薯12號間差異極顯著,中薯3號和中薯9號間差異極顯著,中薯9號和中薯21號間差異顯著,荷蘭15號和隴薯10號間差異不顯著,莊薯4號和定薯4號間差異不顯著,中薯18號和中薯21號間差異不顯著。

表3 參試品種產量分析

3 結論

各參試品種生育期為74~136 d,其中中薯3號和荷蘭15號為中早熟品種,中薯9號、中薯18號和冀張薯12號為中熟品種,天薯13號、莊薯4號和定薯4號為中晚熟品種,在中部旱作區(qū)及同類地區(qū)均能成熟。天薯12號為晚熟品種,能否成熟需分區(qū)域繼續(xù)試驗研究。中薯21號芽眼深,適合淀粉加工;其余品種芽眼少、淺或中等,適合鮮銷加工。各參試品種中中薯3號、隴薯12號、莊薯4號、荷蘭15號、定薯4號、中薯21號、天薯13號、中薯18號、天薯12號和冀張薯12號均較對照品種隴薯10號增產,其中天薯12號和冀張薯12號增產幅度較大。隴薯12號葉色深綠、長勢旺盛、大小整齊,對晚疫病的抗性強,適合推廣種植。