靜力觸探估算預制樁單樁極限承載力與載荷試驗的對比分析

趙勇剛

(上海申元巖土工程有限公司,上海 200011)

0 引言

在多數情況下,巖土工程勘察報告中,須要提供單樁豎向極限承載力標準值,以便設計師參考。確定單樁豎向極限承載力的方法有以靜載荷試驗和高應變試驗為代表的直接法,以不同規范中采用取樁側極限摩阻力和樁端極限摩阻力值估算的經驗參數法和靜力觸探法估算的原位試驗法為代表的間接法。靜力觸探技術自 20 世紀 50~60 年代引入國內以來,得到了廣泛的應用和認可。現行的行業標準[1]和地方標準[2,3]中也都提出了基于靜力觸探方法確定預制樁單粧極限承載力的方法。

張忠坤[4]運用多元線性回歸分析理論,探討了單樁承載力與靜力觸探成果中間的相關關系,建立了單樁承載力的多元線性回歸分析數學模型。

張俊仁[5]用靜力觸探資料估算單樁豎向極限承載力標準值,并把估算結果和傳統的經驗參數法估算結果和單樁靜載荷試驗資料進行了驗證。從而說明該方法在不斷積累經驗后,在本地區是可以推廣應用的。

路家峰等[6]對現行上海規范中應用靜力觸探成果指標估算預制樁單樁極限承載力的計算方法精度進行檢驗,提出了應用靜力觸探成果指標估算預制樁單樁承載力的改進計算方法。

1 計算公式

1.1 上海地區經驗參數法

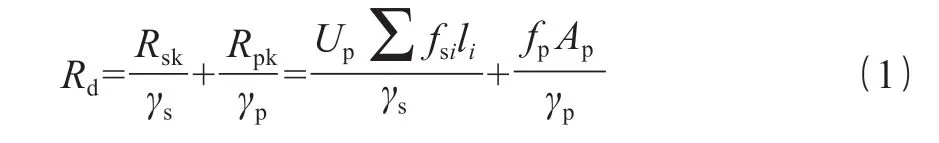

根據 DGJ 08-37-2012《巖土工程勘察規范》,第 14.5.2 條,依據土性以及靜探比貫入阻力值確定各土層的樁周極限摩阻力和樁端處土的極限端承力,估算單樁豎向承載力設計值時,可按式(1)進行計算:

式中:Rd為單樁豎向承載力設計值,kN;Up為樁身截面周長,m;fsi為樁側第i層土的極限摩阻力標準值,kPa,可根據土層的名稱、埋藏深度及性質并結合原位測試值按 DG J08-37-2012《巖土工程勘察規范》表 14.5.5 所列的數值選用;fp為樁端處土的極限端阻力標準值,kPa,可根據土層的名稱、埋藏深度及性質并結合原位測試值按 DG J08-37-2012《巖土工程勘察規范》表 14.5.5 所列的數值選用;li為第i層土的厚度,m;AP為樁端橫截面面積,m2;γs為總側摩阻力的分項系數,按端阻比ρp由 DGJ08-37-2012《巖土工程勘察規范》表 14.5.2-2 查用;γp為樁端阻力的分項系數,按端阻比ρp由 DG J08-37-2012《巖土工程勘察規范》表 14.5.2-2 查用;RPk為樁端極限阻力標準值,kN;Rsk為樁側總極限摩阻力標準值,kN。

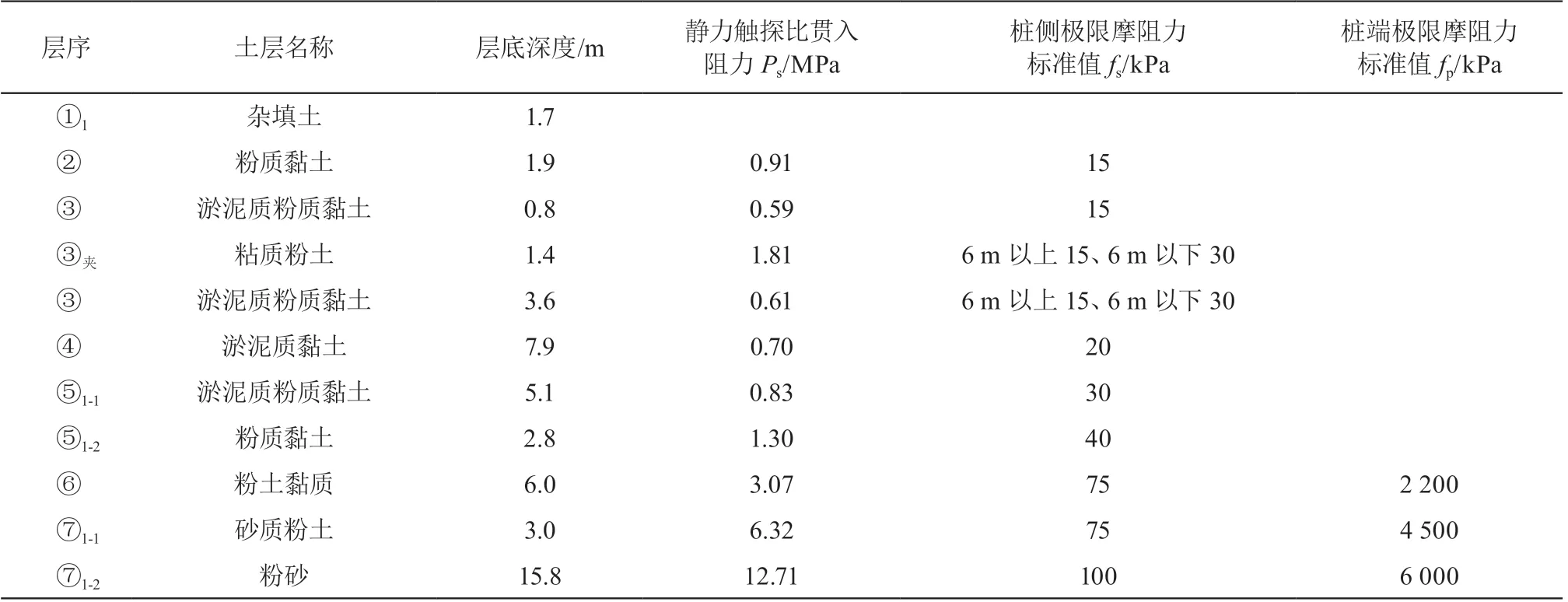

表1 場地土層分布及基本物理力學指標

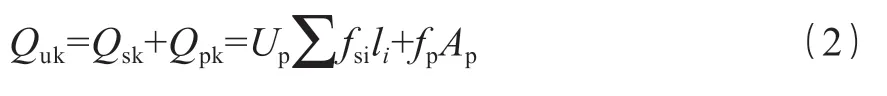

則,預制樁單樁豎向極限承載力標準值可按式(2)計算:

式(2)中各參數意義同上式(1)。

1.2 改進計算方法

利用多元線性回歸分析數學模型對預制樁單樁豎向極限承載力進行改進。

學者路家峰[6]在規范計算方法的基礎上對土類加以合理的區分,將粉性土及砂性土側阻力細分為黏質粉土側阻力、砂質粉土側阻力和砂土側阻力三項,將樁端阻力項按實際粧基的情況區分為黏土樁端阻力和粉性土及砂土樁端阻力兩項,改進后的多元線性函數為:

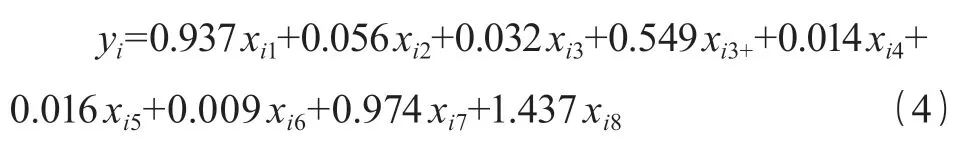

文獻[6]采用多元線性回歸分析數學模型,對大量試驗數據進行分析,得出U1、U2…U8的常數項值見式(4):

式中:yi為第i根樁單粧承載力極限值,kN;xi1為地表土側阻力,kN;xi2為Ps值小于 1 MPa 黏性土側阻力,kN;xi3為Ps值大于 1 MPa 黏性土側阻力,kN;xi3+為Ps值大于 1 MPa 黏性土側阻力常數項,kN;xi4為黏質粉土側阻力,kN;xi5為砂質粉土側阻力,kN;xi6為砂土側阻力,kN;xi7為黏性土樁端阻力,kN;xi8為粉性土及砂土樁端阻力,kN;xi7和xi8兩項必然有一項為 0。

2 工程實例

2.1 工程概況

上海市浦江鎮聯航路三魯公路某工程主要由 2 棟 7 層的辦公主樓組成,根據基礎設計資料、建筑物底面單位面積荷載以及地下室或其他設備基礎形式,勘察報告中場地土層分布及基本物理力學參數指標,如表 1 所示(場地絕對標高 4.9 m)。

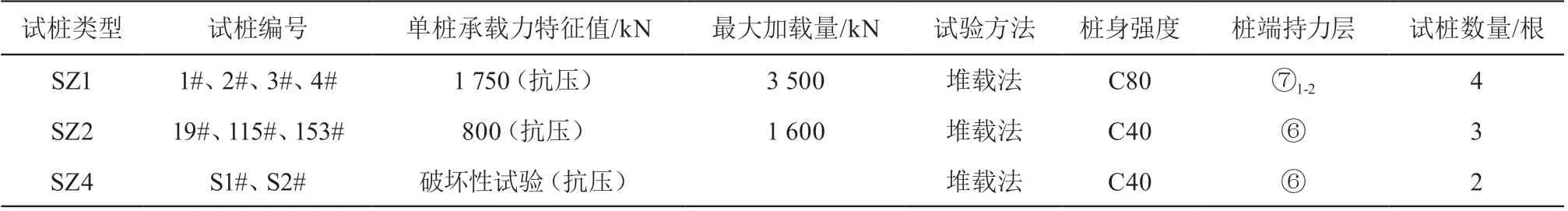

根據設計要求,本工程的試樁 PHC 500AB100-37 和工程樁設計參數如表 2 所示。

表2 試樁設計參數一覽表

2.2 單樁豎向抗壓極限承載力標準值計算結果

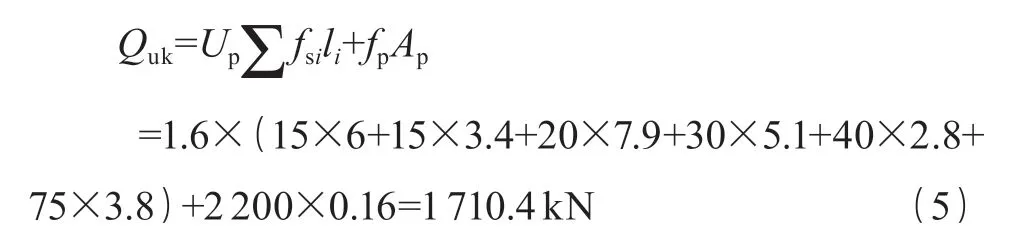

根據場地地層條件計算得到的各變量的值,并根據相應公式計算得到了最終計算的單樁極限承載力值。

2.2.1 規范經驗參數法計算

2.2.2 改進計算方法估算

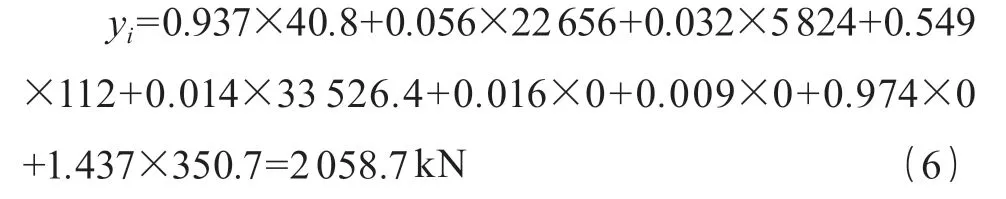

按照 1.2 節中對相關參數的定義和描述,依據本文實例勘察規范的土層物理力學性質計算所得,xi1=40.8,xi2=22 656,xi3=5 824,xi3+=112,xi4=33 526.4,xi5=0,xi6=0,xi7=0,xi8=350.7。

2.2.3 現場破壞性試驗所得

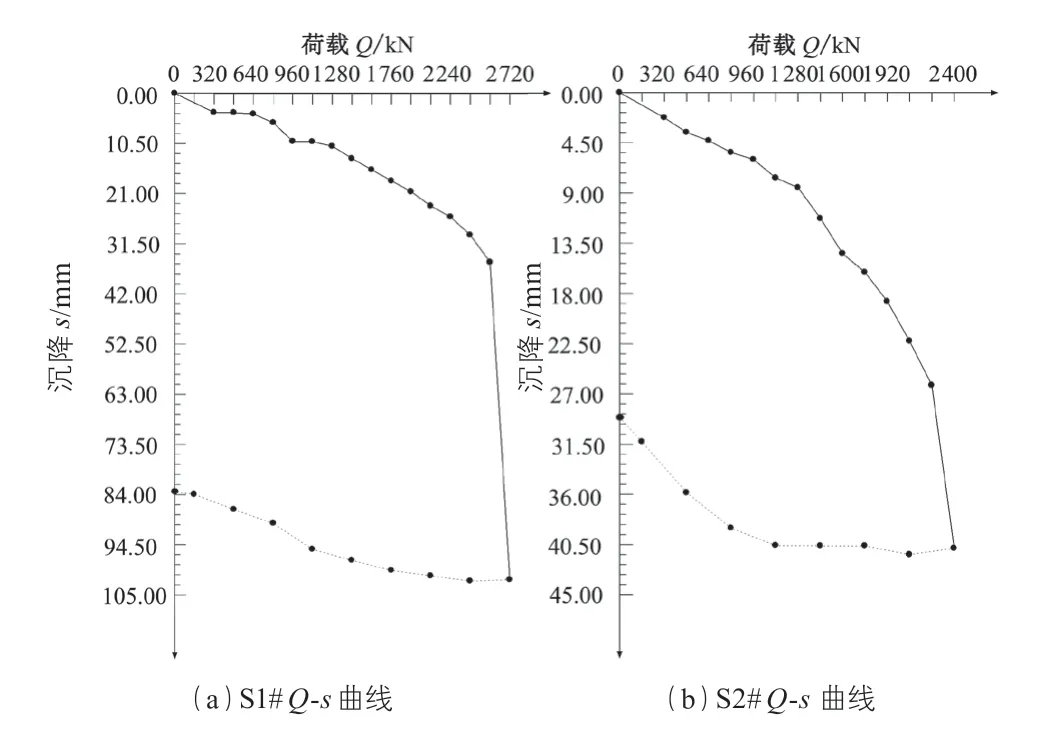

根據設計圖紙要求對 S1# 和 S2# 進行單樁豎向抗壓靜載荷破壞性試驗。S1# 抗壓試樁Q-s曲線顯示加載到 2 720 kN 時出現了明顯陡降的起始點,該樁豎向抗壓極限承載力為 2 560 kN;S2# 抗壓試樁Q-s曲線顯示加載到 2 240 kN 時出現了明顯陡降,該樁豎向抗壓極限承載力為 2 240 kN(見圖 1)。

圖1 S1# 和 S2# 抗壓試樁 Q-s 曲線和 S-lgt 曲線

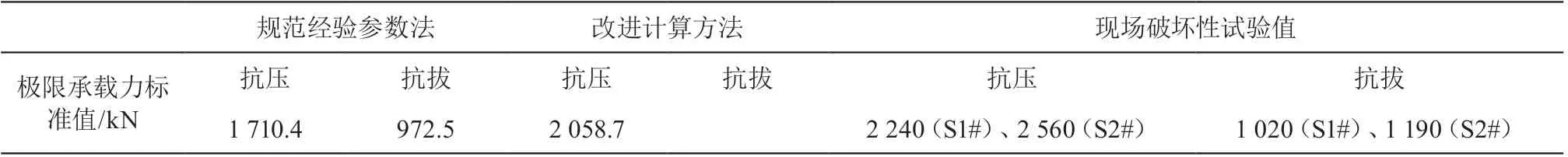

規范經驗參數法、改進計算方法和現場破壞性試驗單樁承載力對比分析,如表 3 所示。

表3 單樁豎向極限承載力對比表 kN

對比實測中得到的單樁極限承載力值,按照現行規范中得到的單樁極限承載力值較靜載荷試驗實測結果偏小 23.6 %,而改進計算方法得到的計算結果與靜載荷試驗實測結果相近度達到 92.0 %。

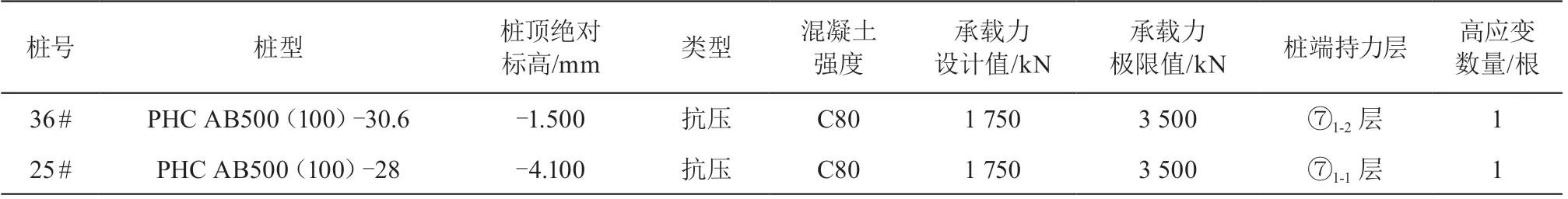

2.3 本工程樁 PHC 管樁豎向抗壓極限承載力

PHC 管樁工程樁 PHC500AB(100)32,樁端持力層 ⑦1-2,樁頂相對標高-5.700 m(絕對標高-0.100 m),單樁極限承載力標準值為 3 300 kN。但在工程樁實際施工過程中出現大量的工程樁沉樁達不到設計標高,后經過設計提出選其中的兩根樁通過高應變驗證其單樁極限承載力。基樁設計參數如表 4 所示。

表4 PHC 管樁工程樁參數一覽表

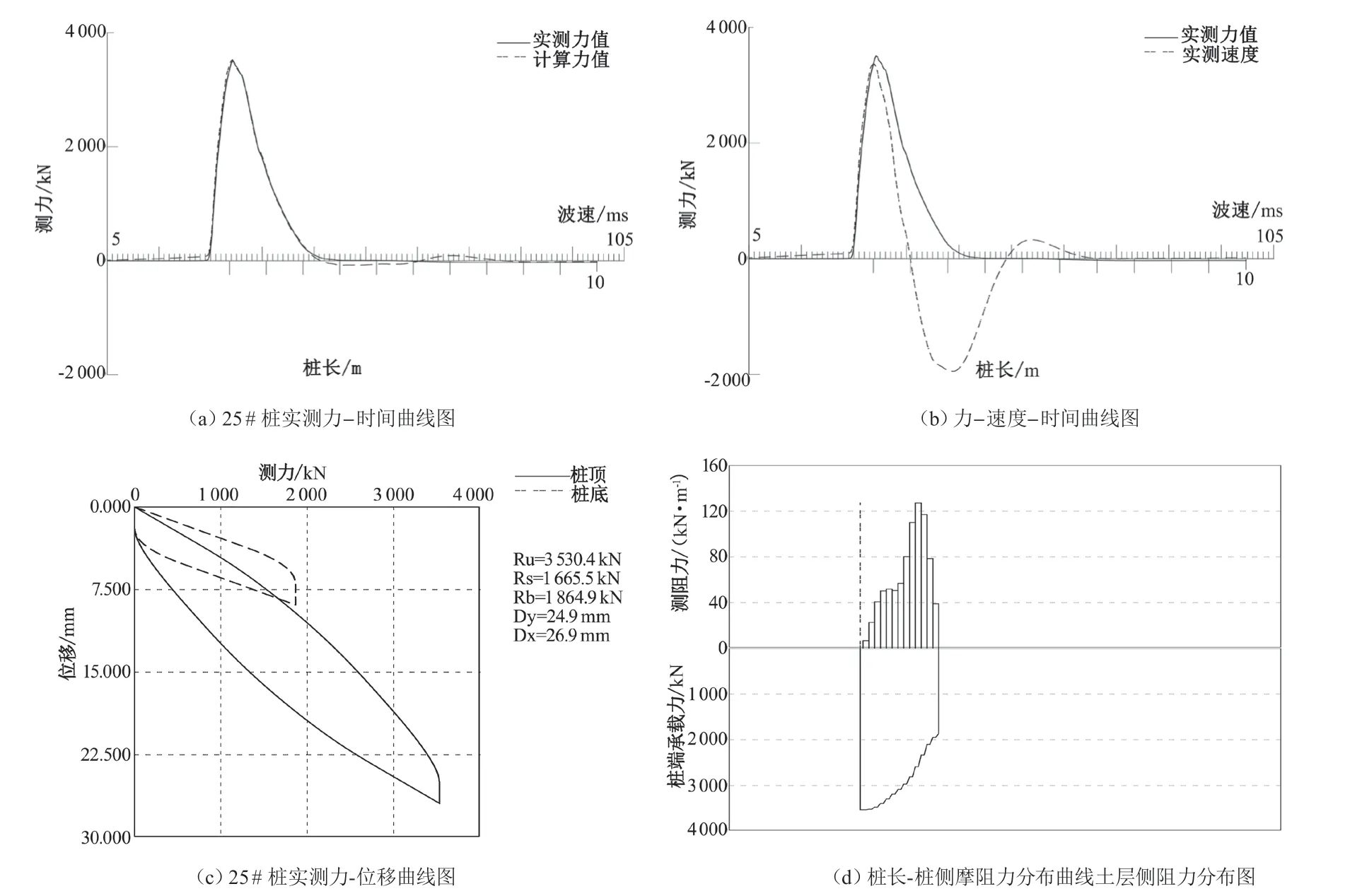

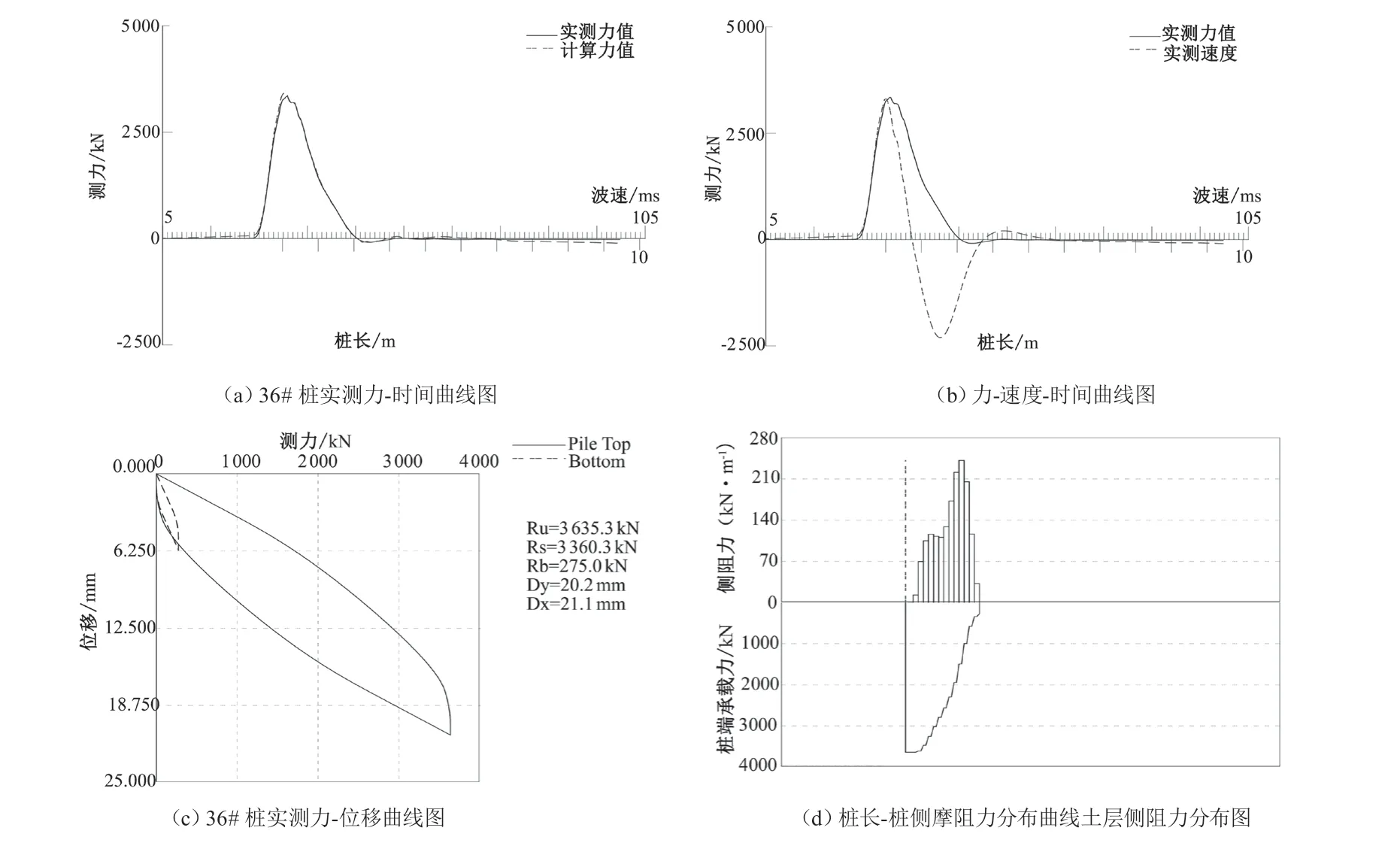

根據現場試驗得到的力-時間曲線、力-速度-時間曲線、力-位移曲線和樁長-樁側摩阻力分布曲線等實測曲線擬合法分析結果(見圖 2 和圖 3),并綜合勘察報告,可以得出如下結論。

圖2 25 # 樁實測擬合法曲線

圖3 36 # 樁實測與擬合曲線

樁號 25 #,無缺陷,單樁極限承載力 3 530 kN;樁號 36 #,無缺陷,單樁極限承載力 3 635 kN。

根據 3.2 節計算結果表明,改進的計算方法估算單樁豎向極限承載力比規范中經驗參數法估算極限承載力更接近預制工程樁的實際值。如果按照原設計指標,計算單樁豎向承載力得到:xi1=0,xi2=11 959,xi3=3 640,xi3+=70,xi4=19 868,xi5=15 000,xi6=14 000,xi7=0,xi8=997.8。

yi=0.937×0+0.056×11 959+0.032×3 640+0.549×70+0.014×19 868+0.016×15 000+0.009×14 000+0.974×0+1.437×997.8=2 902.6 kN。

計算所得的 PHC 管樁工程樁與靜載荷試驗實測值單樁極限承載力差了 17.1 %。

按照 3.1 節中提供的改進的計算方法以及對應的土層物理力學參數,計算 25 # 工程樁 PHC 管樁的單樁豎向極限承載力值得到:xi1=0,xi2=11 959,xi3=394640,xi3+=70,xi4=19 868,xi5=9 000,xi6=0,xi7=0,xi8=748.3。

yi=0.937×0+0.056×11 959+0.032×3 640+0.549×70+0.014×19 868+0.016×9 000+0.009×0+0.974×0+1.437×748.3=2 322.1 kN。

計算所得的 25 # 工程樁與高應變檢測的單樁極限承載力差了 34.2 %。

通過計算,充分證明改進的計算方法估算單樁豎向極限承載力更加接近實測值,而對于沒有達到設計標高的 PHC 管樁的計算,說明了預制樁沉樁擠土引起的樁周土體物理性質的改變[7-9],從而改變了預制樁的單樁極限承載力的估算結果。對于預制樁的沉樁擠土效應導致樁基承載力的變化在這里不作討論。

3 結論

本文結合工程實例對規范中經驗參數法估算單樁豎向極限承載力標準值,以及路家峰學者提出的改進的靜力觸探估算單樁豎向極限承載力標準值和現場實測值作了比較分析,驗證了改進的計算方法估算單樁豎向極限承載力標準值的方法比規范的方法更加接近實測值,也從一個側面驗證了改進的計算方法具有一定的普遍性和可行性。通過本文的計算和比較,得到以下主要結論。

1)現行規范中應用靜力觸探成果估算預制樁單樁極限承載力的方法與工程實測值存在一定的誤差。

2)張忠坤、路家峰等學者提出的用線性回歸的數學模型結合靜力觸探成果的改進的估算預制樁單樁豎向極限承載力的方法比規范中的估算方法更接近實測值,也說明了此方法具有一定的普適性。

3)當選擇第⑥層作為樁基持力層時,樁身穿過的大多為軟弱的黏性土,沉樁基本無困難;當選擇第 ⑦1-1層作為樁基持力層時,樁身需要穿過厚約 5.52 m 的第⑥層粉質黏土,并進入第 ⑦1-1層砂質粉土一定深度,沉樁有一定的阻力;當選擇第 ⑦1-2層地基土作為樁基持力層時,樁身不僅需要穿過第 ⑥ 層粉質黏土,還需穿過厚約 3.70 m 的第 ⑦1-1層砂質粉土,并進入第 ⑦1-2層粉砂層一定深度,沉樁阻力較大。

4)對于實際工程中預制樁 PHC 管樁沉樁時達不到設計標高,說明了預制樁沉樁擠土引起的樁周土體物理性質的改變,導致其單樁極限承載力的估算結果出現偏差。對于預制樁的沉樁擠土效應導致樁基承載力的變化還需要后續不斷累積工程實例積累設計經驗。Q