分布式光纖溫控在混凝土養護中的應用

吳永立,端傳懷,顧曉彬

(1.中國交建江蘇分公司,南京 210011;2.中交三航局第三工程有限公司,南京 210011)

引言

蘇錫常南部高速公路太湖隧道采用圍堤明挖現澆法施工,隧道主體結構依次從底板、側墻、管廊中隔墻、折板、頂板部位對稱澆筑,單次澆筑長度達20 m。此類大體積混凝土施工中,養護至關重要,但養護過程中內部水化熱聚集不易消散,過大溫差導致混凝土內部出現過大溫度應力,進而產生裂縫,引發結構滲漏。因此,及時準確地獲得隧道混凝土結構內部的溫度信息是保證混凝土養護質量的關鍵[1]。

混凝土溫度測量通常采用點式溫度計,但單個溫度計只能測量一個點,而難以掌握混凝土內部的全局溫度變化。分布式光纖傳感技術可對混凝土澆筑過程中的關鍵指標進行監控,對于進料溫度、液面高度、欠振、漏振、過振都能及時預警,將傳統的混凝土固化后的補救整改,轉換成澆筑過程中的防范整改,可提高工程質量、節省成本、縮短工期,并對工作面的振搗過程進行歸檔管理,指導后期的養護和維護作業,是一種質量與經濟綜合效益明顯的施工技術。因此,為更好進行太湖隧道襯砌質量控制,引入了分布式光纖傳感溫度監測系統,用以監測結構側墻、折板和頂板等部位的溫度變化,為襯砌混凝土的科學養護提供支撐。

1 分布式光纖測溫原理

1.1 光纖中的光散射

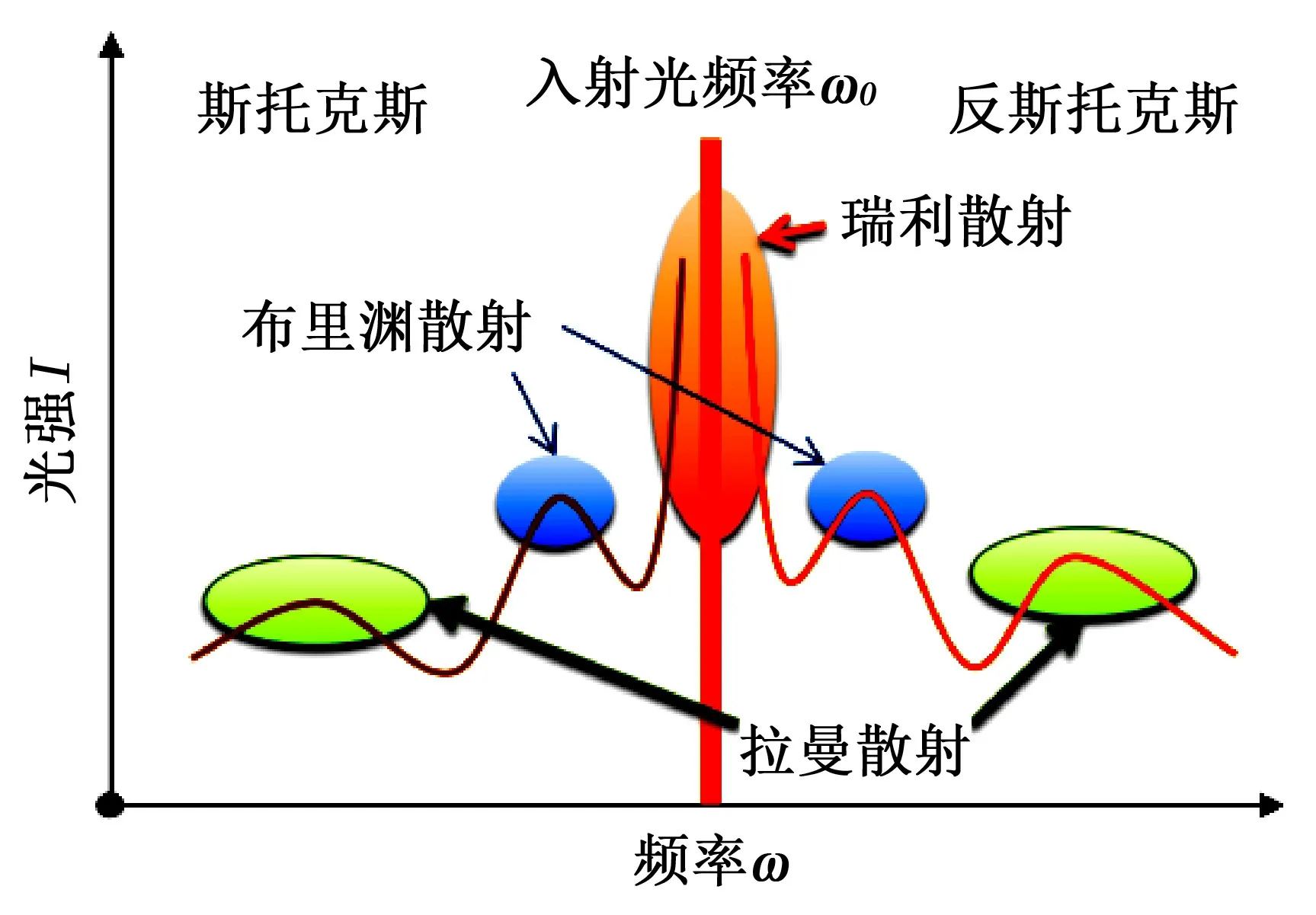

光波作為一種電磁波入射到光纖中將與光纖材料的分子或原子相互作用,從而產生光散射頻譜[2]。當角頻率為的光入射到光纖中,其散射頻譜示意圖如圖1 所示。

圖1 散射頻譜示意圖

當散射光的頻率高于入射光頻率時,稱其為反斯托克斯(Anti-Stokes)光,低于入射光頻率時則稱為斯托克斯(Stokes)光[3]。瑞利散射光與入射光頻率相同,布里淵散射和拉曼散射都有2 條譜線,分別為斯托克斯光和反斯托克斯光。通過不同的頻譜可以區分瑞利散射、布里淵散射、拉曼散射,從而進行應用。

實驗發現在自發拉曼散射中,反斯托克斯光對溫度敏感,其光強受溫度調制,而斯托克斯光基本與溫度無關,因此通過檢測兩者光強的比值,就可以解調出散射區的溫度信息[4]。

1.2 分布式光纖溫度傳感器的基本原理

分布式光纖傳感技術是一種以光為載體,光纖為媒介,來表征外界信號(壓力、溫度、應變等)的新型傳感技術[2]。其工作原理為:向光纖發射一束脈沖光,該脈沖光會以略低于真空中的光速的速度向前傳播,同時向四周發射散射光,散射光的一部分會沿光纖返回到入射端。通過測量入射光和反射光之間的時間差T,可計算發射散射光的位置距入射端的距離X為:

式中:C為光纖中的光速,C=C0/n,C0為真空的光速,n為光纖的折射率。

拉曼散射光中Stokes 光強與溫度無關,Anti-Stokes 光強隨溫度變化,光強與溫度的關系可用下式表示[5]:

式中:las為Anti-Stokes 光強,ls為Stokes 光強,a為溫度相關系數,h普郎克系數,c為真空中的光速,v為拉曼平移量,k為鮑爾次曼常數,t為絕對溫度值。根據式(2)及實測Stokes 光強與Anti-Stokes光強之比可計算溫度為:

光纖測溫技術與拉曼反射光中兩種成分絕對值無關,既使光纖老化,沿程光損失增加,仍可消除光損失的影響,保證測溫精度。

1.3 分布式光纖溫度傳感設備測溫原理

分布式光纖溫度傳感設備基于拉曼散射的溫度效應特征,其原理框圖如圖2 所示。

圖2 分布式光纖溫度傳感設備原理

分布式光纖溫度傳感設備通過計算拉曼散射光中的斯托克斯和反斯托克斯光強比值,即可得出散射區的溫度值。沿溫度傳感光纖每0.16 m 測量一個溫度原始數據,經統計平均算法處理,消除波動、減小數據包容量后,監測數據精度上可滿足工程應用要求。

2 分布式光纖的布置與保護

2.1 傳感器布置

太湖隧道主體結構如圖3 所示,針對大體積混凝土的養護至關重要,施工中采用分布式光纖傳感技術監測混凝土結構內部的溫度變化,為結構養護提供科學指導。分布式光纖溫度傳感設備的測溫精度為0.1℃,定位精度為1 m[6],均能夠很好的滿足工程要求。考慮到側墻厚度較大,核心區域溫度監測難,選取側墻作為本次測試的實施部位。

圖3 太湖隧道橫斷面結構示意圖

2.2 光纖鋪設

為了提高光纖的存活率,測試采用帶鎧裝的多模光纖,光纖包裹外鋼絲,以提高光纖強度,可直接澆筑在混凝土中,施工簡單,鋪設方便,能夠適應混凝土施工的復雜環境,光纖鋪設方案如圖4、5所示。

圖4 光纖鋪設圖

圖5 光纜布放施工圖

2.3 光纖的保護

光纜布放后,受工程進度影響,一般不會立即澆筑,且光纜布放之后,在做焊接、模板安裝等工作時需避免損壞光纜。光纜布放過程中,需避開加強筋的區域,綁扎時需避開焊接點。光纜布放完成后禁止隨意牽扯,在過道圍欄上固定,綁扎整齊,避免人員過往踩踏損壞。需要穿過行車軌道的,應從軌道底下過孔穿過,避免行車運行碾壓光纜。

3 混凝土澆筑后水化熱溫度監測分析

本次測試選取太湖隧道K25+000 段側墻,光纖監控范圍覆蓋K25+000~k25+020 段側墻,區域面積達80 m2。測試段拆模前后如圖6 所示,混凝土外觀質量良好,表面完整無明顯缺損。

圖6 試驗段側墻拆模前后圖片

3.1 溫度變化分析

為了更好的研究水化熱對混凝土養護的影響,選擇晝夜溫差較大的9 月份作為水化熱溫度監測時間。2019 年09 月07 日完成太湖隧道K25+120 工程段南側墻光纖布線。09 月08 日18 時完成澆筑,混凝土入模溫度26℃,氣溫28.5℃。4 天溫度監測數據如圖7 所示。

圖7 監測段平均溫度

從圖4-2 可知,混凝土澆筑以后,水化熱效應明顯。澆筑完成22 小時后(A 點),混凝土核心溫度達到44.9℃,水化熱效率降低,溫度上升明顯變緩慢。澆筑完成30 小時后(B 點),混凝土核心溫度達到最大值45.6℃。澆筑完成42 小時后(C點),水化熱效應衰退,溫度開始緩慢下降。頂部光纖由于距離混凝土表面較近,導致溫度較核心區稍低,底部光纖緊貼底板,散熱效果稍差,因此較頂部溫度稍高。混凝土水化熱效應整體呈現出加速上升——保持穩定——緩慢消退的特征,對于核心區域,水化熱溫度受氣溫變化影響小。

3.2 溫差分析

在混凝土養護過程中,溫度差導致的溫度應力是導致混凝土產生裂縫的主要原因,核心區、頂部和底部與氣溫的溫度差如圖8 所示。

圖8 監測段與天氣平均溫度差

由于水化熱的影響,夜間氣溫下降,混凝土與環境溫差快速上升,澆筑完成10 小時后(A 點)溫差達11.9℃。澆筑完成后第一個白天,混凝土表面與環境溫差最大達13℃,如圖4-3 中B 點所示。澆筑完成34 小時后(C 點),溫差達到最大值22.2℃。澆筑完成后第三個夜間(D 點),溫差最大為19.1℃,第四個夜間(E 點),溫度差最大為16℃,第五個夜間(F 點),溫度差最大為13℃。

4 結語

本次測試采用分布式光纖傳感測溫技術對太湖隧道側墻澆筑后的水化熱溫度進行監測,通過分析,得出如下結論與建議:

1)澆筑完成30 小時后,混凝土核心區溫度達到峰值45.6℃。

2)澆筑完成34 小時后,混凝土表面與環境溫差達到最大值22.2℃,需注意混凝土保溫,避免溫差過大產生裂縫。

3)澆筑完成后的前5 個夜間溫差均超過10℃,應做好混凝土保溫養護。

4)相比傳統的點式溫度計,分布式光纖傳感測溫技術采用帶鎧裝的多模光纖作為溫度傳感器,能適應復雜環境,優勢明顯。

5)相比傳統點式溫度計測溫手段,分布式光纖測溫技術可連續監測混凝土內部溫度,消除監測盲點,可實時發現混凝土水化熱異常位置,精準指導施工。