追憶母親

蒲安應

我的母親很要強,大字不識一個,卻含辛茹苦,硬要供出幾個大學生來。我和兩個在城里工作的弟弟能有今天,全是父母不管村里人的笑話,任勞任怨供我們讀書的結果。

母親一共生了8個孩子,五兒三女。大姐、三姐去世早,二姐常年臥病在床。兄弟中,有三個在外面工作,其中離家最近的五弟在縣城當老師,因為要翻一座山,開車回去最快也要兩小時。三弟住在另外一個村子。這樣,平時家里就只有母親和大哥。大哥一個人忙里忙外,既要務農,又要照顧母親。

母親第一次患腦梗康復后,我告訴母親,這種病要按時吃藥,多活動,多鍛煉。躺在炕上沒事的話,可以轉一轉核桃,舒絡筋骨;屋外行動不方便,可以在屋內,甚至在炕上多走走;為了練習語言功能,可以大聲叫我們幾個孩子的名字。母親把我的話銘記在心,一一照辦。一次回家,我意外發現母親的褥子底下有一對磨得光滑發亮的核桃。

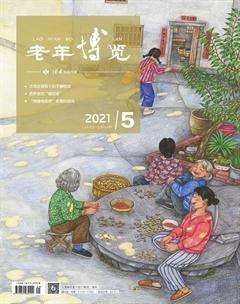

天氣晴朗時,母親總是拄著兩根不太端正的木棍在院子里走來走去,累了就躺在躺椅上休息一會兒。農忙時,她還會幫大哥照看曬著的花椒;掰回來的苞谷她用布繩綁成串,晾干后堆在地上,一個人一天挼一小堆。大哥跟她說,每天活動一下筋骨即可,母親卻沒用幾天便把一大堆苞谷挼完了。吃藥她也很自覺,如果大哥要外出,就提前把水壺放在炕邊,母親自己弄藥吃。幾種藥,母親從來沒有吃亂過。

后來,母親的身體每況愈下,最明顯的表現是母親說話,我能完整聽清楚的越來越少。母親見到這種情形,便沒了說家常話的興趣,常常默不作聲。有一年過年回家,母親想讓我睡在她身邊,卻說不清,只一個勁兒用手拍炕。大哥說,娘是想讓我睡在她身邊。我上炕時,母親由衷地笑了。等我睡下,母親還幫我扽了扽被角。

每次我們從母親那兒離開時,母親總是讓大哥把家里養的雞殺兩只,讓我們帶上。走的時候要讓我們帶的東西,像辣椒面啊,花椒啊,嫩苞谷啊,煮雞蛋啊,母親都要一樣一樣過目,才算心里踏實。我勸母親:“蘭州啥都不缺,留著你們吃。”母親總是說:“自家種的不花錢。蘭州是啥都有,但啥都要花錢哩。”

母親這一生,和眾多的農村婦女一樣,相夫教子,簡樸持家,平平淡淡。由于生育的子女多,吃苦多,享福少。記得生產隊那會兒,家里孩子多、勞力少,每年父母所掙的工分都維持不了一家人的生活。等村子里的麥子收割完畢,母親常領上我們去地里撿麥穗,一天能撿一背篼。背回家,用棒槌砸,所得糧食多則七八斤,少則四五斤,攢起來,貼補家用。冬天去山里拾柴,母親每次都要在柴里夾一根不大不小的椽。我們家最早修的三間小房,就是用母親背回來的椽修的。

母親雖然不識字,但識大局,明事理。她從沒有跟村里人紅過臉、吵過架,還常常教育我們,說吃虧是福,要與人為善,記住別人對自己的好,不占別人的便宜。她還時不時地對我們說:“靠山山倒,靠水水流。爹有娘有,不如自己有。”我高中畢業考大學第一次沒有考上,準備出門去打工,是母親堅持讓我復讀,說:“你努努力,好好念,說不定就考上了。”我們兄弟三個都是高中畢業后復讀,才考上了大學,有了工作。

我很感激我的母親。母親雖然是一介村婦,沒什么文化,也沒見過什么大世面,但從小她就循循善誘地教導我們以禮待人,懂大道,拘小節,為人善良,懂得感恩。