全球疫情治理共同體:理論構建、行動框架與實施路徑

戴衛東 余洋

〔中圖分類號〕D81;R181.8 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕0447—662X(2021)05—0119—10

一、引言

2019年底以來,新冠病毒肺炎(COVID-19)肆虐全球,據世界衛生組織(WHO)報道,截至2021年3月21日新冠肺炎襲擊了全球223個國家或地區,確診病例12252.4萬例,死亡近270.4萬例。瘟疫是最古老的災難之一。雖然關于COVID-19傳染源尚無定論,但人類社會與微生物病菌“兩個世界”一直共存的歷史則有目共睹。舊的病毒,如霍亂、鼠疫、黃熱病,通常會復發,而新的病毒總是不斷襲擊人類。這些危害嚴重的病毒和細菌通常在經過較長一段時間傳染之后才明顯處于休眠狀態。

不像其他自然災難(地震、洪水、海嘯、干旱等)的區域性,病毒流行無國界。各種病毒在流行期間,給全球受災國家經濟和社會的影響非常大。梳理相關國內外研究文獻,呈現出以下特征:一是病毒盛行歷史漫長,死亡人口慘重。14世紀歐洲鼠疫流行,死亡人數達2000萬,約占整個歐洲人口的1/4;19世紀至20世紀問亞洲、歐洲、美洲先后發生了6次霍亂疫情,死亡率達50%~70%;1918年流感襲擊美洲、亞洲、歐洲及非洲,造成2500萬人死亡。自1970年以來,人類發現了1500多種新病原體,包括1976年的埃博拉病毒和1983年的人類免疫缺陷病毒(HIV)。艾滋病毒HIV是人類歷史上相對較新的疾病,在短短35年中已感染了約7000萬人,同時致3500萬人喪命。在過去的40年中,埃博拉病毒已經爆發了近25場致命性疫情,每年全球僅僅霍亂爆發就有40次左右;二是20世紀后期病毒變異流行。在20世紀最后25年中,人類至少出現了33種新的傳染病。大多數新的傳染病都來自動物,至少65%的人類傳染病暴發的宿主是動物。除了這些新疾病外,曾經被認為在很大程度上受到控制的疾病,例如霍亂、肺結核和瘧疾每年都會感染許多人,并且已經變異為更危險的病毒。譬如嚴重登革熱與胎兒窘迫、剖宮產和孕產婦死亡率等有較高的相關性;三是疫情造成受災國的經濟損失較重。2003年美國流行瘋牛病,有70個國家禁止了美國牛肉的進口,2004年美國牛肉出口下降了83%,僅當年造成的損失估計在32億~47億美元之間。2015年,韓國暴發中東呼吸綜合征(MERS),病毒蔓延2個月,直接經濟損失約80億美元;四是病毒傳播需要全球防控合作。鑒于《國際衛生條例》中采用傳統的國際傳染病控制的法律與方法可能已經失效,新的國際合作已成為控制傳染病的關鍵。根除全球牛瘟(Cattle scourge)流行就是國際社會團結起來通過“健康一體化”(One Health)計劃互相支持的一個成功典范;五是疫情的預防和階段性防控。預防可以促進消除病毒的流行,在預防上需要足夠的投入和資源,采取聽之任之的策略肯定是不合理的。應該加強健康監測和監視方面的國際合作,以最大程度地縮短病毒防控的響應時間。在疫情暴發之前,需要發展地方初級衛生保健(Prima-ry Health Care,PHC)管理和加強對衛生人力資源的投資。疫情期間,需要加強受災國之間實驗室、流行病學、接觸者調查,衛生保健感染控制,溝通和邊境檢查,以防止發生更嚴重的事件。在流行病的后期,疫苗的研發與接種方法更需要發揮國際合作。既有的文獻研究為本文提供了很好的研究基礎,同時也拓展了本文的研究思路,但是針對疫情防控仍然囿于WHO體制機制,沒有跳出現有的全球疫情防控框架,本文擬嘗試進行全球疫情治理的理論創新研究。

可能沒有任何一個國家,也沒有任何一個政黨在任何一個時期都不比現在更能深刻理解習近平總書記在中國共產黨十九大報告中明確提出的“推動構建人類命運共同體”思想。新冠病毒肺炎在全球還未走遠,給我們的慘痛教訓應該永遠難忘。各國政府單獨行動可以長期解決這一危機,這是一種危險的幻想。為此基于人類命運,而不再像目前全球各國這樣基本上以各自為戰的臨時性、強制性明顯的行政手段來處理危機,在后COVID-19時代盡快構建一個全球疫情治理共同體(Global Communities for Governing Pandemic Diseases,GCGPD),對于最大程度地減少未來傳染病重襲下的社會、政治和經濟影響至關重要。那么,為什么要建立全球疫情治理共同體?其緊迫性是什么?該共同體的行動任務又是什么?這些問題都是本文要探討的核心。

二、21世紀以來全球疫情的新特征

1.多種新病毒開始侵襲人類

20世紀前和20世紀上半葉,鼠疫(黑死病)、天花、霍亂、麻風、白喉、梅毒、斑疹傷寒、瘧疾、狂犬病、肺結核、肝炎、流感等傳染病是導致人類死亡的主要疾病,對人類健康造成了嚴重的危害。1980年5月8日,人類宣告消滅了天花病毒。20世紀末,人類有效地控制了麻風、白喉、鼠疫等病毒傳染。1991—2002年,美洲、歐洲宣布消滅了脊髓灰質炎。但是,20世紀70年代以來,全球累計大約有40多種新病毒出現。在1970年代發現了6種,包括埃博拉病毒。1980年代,這一數字上升到了7種,其中包括艾滋病毒和丙型肝炎。然而在1990年代,這一數字驚人地上升到203種,其中包括戊型肝炎、己型肝炎、庚型肝炎。在最近十年中,已經出現了許多新發現的病原體,例如SARS病毒、新的禽流感病毒株,以及2019年席卷全球的新型冠狀病毒肺炎。

2.病毒疫情暴發更頻繁

根據WHO和比利時政府合作資助的災害疫病研究中心(CRED)創建的全球災害資料庫(EM-DAT)公布的數據,1900—2008年全球突發性傳染病累計1191次。其中,細菌感染引起的為639次(占比為53.65%),病毒感染造成的為363次(30.48%),寄生蟲傳染病僅49次(4.11%),還有140次傳染病(11.75%)為不明原因引起的。100多年的時間中,疫情影響排在前十位的傳染病,發生在1930年代以前的只有2次,其余8次均發生在1980年代后的二十多年里。從傳染病的種類來看,由寄生蟲引發的傳染病占6次,而病毒傳播的疫情只有2次,另有兩次原因不明。近十年來全球病毒引發的傳染病暴增,僅僅在2011—2017年的七年間病毒性傳染病發生的次數依次是179、183、164、197、182、213、189次,共發生1307次,比1900—2008年的109年間還要多116次。七年中單種病毒爆發50次(含)以上從高到低分別是霍亂、寨卡、腦膜炎、志賀氏菌、基孔肯雅病毒、西尼羅河熱病毒、傷寒、黃熱病、冠狀病毒、甲型流感、剛果出血熱等11種,占比55%。霍亂流行次數最多,達308次。

3.病毒傳染病肆虐,災情更加嚴重

1900—2008年全球傳染病總數中,僅就病毒導致的363次突發性傳染病而言,亞洲最多,達36.6%,非洲為33.6%,美洲接近20%,歐洲與大洋洲合計不到10%。但在受影響的人數上,美洲最多,占世界總數的44%,亞洲占38.96%,非洲占16.66%,歐洲和大洋洲極少。因病毒致死人數達918568人,占傳染病死亡人數的9.61%;感染人數達7470675人,占比17.52%。

進人21世紀的前20年,全球一次又一次地受到那些已知的和未知的傳染性病毒侵襲,受影響的國家和地區情況如表1所示。世界衛生組織發表的報告表明,傳染病仍然是人類第一殺手。每年的死亡人口中大約有1/4是死于傳染病,傳統的傳染病的致死率仍居高不下,如瘧疾、麻疹、肺炎、肺結核、痢疾等;新的傳染病又層出不窮,如艾滋病、SARS、禽流感等。在諸多傳染病中,艾滋病致人死亡數最多,每年世界上約310萬人死于艾滋病。全球每年季節性流感僅因呼吸道疾病可導致29萬~65萬例死亡。霍亂也是對全球公共衛生的威脅,研究估計每年全世界有130萬~400萬霍亂病例,并且由于感染而導致2.1萬~14.3萬例死亡。WHO估計2011年全球有15.8萬人死于麻疹。

表1 2000年以來全球重大疫情災難

資料來源:(1)WHO,“WHO Guidelines for the Global Surveillance of Severe Acute Respiratory Syndrome(SARS),”https:∥www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_CSR_ARO_2004_1.pdf?ua=1.(2)“Global Epidemic History,”https:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E7%98%9F%E7%96%AB.(3)WHO,“Pandemic,Epidemic Diseases,”https:∥www.who.int/emergencies/diseases/en/.(4)WHO,“A Global Strategy To Eliminate Yellow Fever Epidemics(EYE),2017-2026,”https:∥apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272408/9789241513661-eng.pdf?ua=1.(5)WHO,“Coronavirus Disease(COVID-19)Pandemic Numbers at a Glance,”https:∥www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronayirus-2019.

4.全球經濟損失嚴重

隨著全球化對各國經濟發展發揮著越來越重要的推動作用,傳染性病毒對受災國的經濟損失比以前要大很多,有的國家甚至受到毀滅性影響,并波及到全球經濟,擾亂了各國的旅行、貿易和國民生計。

據世界銀行統計,2003年因受SARS影響,全球在此期間直接經濟總損失達到590億美元,其中中國內地經濟的總損失額為179億美元,占中國GDP的1.3%;中國香港經濟的總損失額為120億美元,占香港GDP的7.6%。2009年H1N1流感造成45億~550億美元的損失。2014—2016年西非埃博拉疫情對經濟和社會造成的損失達530億美元。世界銀行估計,2001—2017年全球流感使各國經濟損失3萬億美元,甚至占到國內生產總值的4.8%。即使是中度毒性的傳染病,其成本也將占GDP的2.2%。2020年4月3日亞洲開發銀行指出,隨著新冠肺炎疫情在歐洲、美國和其他主要經濟體蔓延,這場“一個世紀以來最嚴重疫情”給全球經濟造成的損失預計將達2萬億至4.1萬億美元,相當于全球GDP的2.3%至4.8%。中國經濟也出現急劇下滑,2月份采購經理指數降至作為月度增長與收縮分界線的50點以下,下降幅度與范圍超過了大衰退時期,制造業降至36,非制造業降至30。工業生產也出現30多年來的首次負增長。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前總裁朱民認為,從總需求來看,疫情對我國2020年1、2月的影響為減少消費1.38萬億元人民幣.約為2019年全年總消費的5%。這其中包括國內的餐飲服務業、度假休閑旅游、電影票房、專業演出/賽事等方面的直接消費損失。此外,疫情導致企業停工停產、快遞行業停運、房地產銷售降零、石油能源需求下跌、汽車銷售業受到重創等,造成了非常重大的間接經濟損失。

21世紀全球傳染病呈現出來的新特征就是建立全球疫情治理共同體(GCGPD)的內因所在。正如世界衛生組織所指出的,“我們正處于一場傳染性疾病全球危機的邊緣,沒有一個國家可以躲避這場危機”。

三、人類的政治、經濟與社會活動加劇疫情傳播

1.環境和氣候的變化,加劇了傳染病頻發風險

由于土地使用方式的改變,全球陸地森林被大量砍伐。森林占土地面積的比例逐年下降,1990年為31.63%,2000年為31.17%,2005年為30.99%,2010年為30.87%,2016年為30.72%。這樣,一方面導致了野生動物棲息地遭到破壞,動物與人類直接接觸的機會增多,病毒從動物傳播到人類的風險就越高;另一方面森林等植被資源的破壞導致大氣中二氧化碳含量的增加,再加上現代化工業社會過多燃燒煤炭、石油和天然氣以及大量排放的汽車尾氣,共同加劇了地球的溫室效應,因而全球氣候逐步變暖。此外,在太陽“黑子”的引力作用下,大洋洋流的方向不規律地發生變化,洋流越接近的地區,空氣濕度就越大。全球氣候變暖和局部地區濕度升高是誘發傳染病高發的重要因素。

2.氣候的變化進而導致全球自然災害頻繁地發生

根據聯合國《貧窮與死亡:1996至2015災害死亡率》的報告,近20年全球與氣候相關的自然災害數量增長顯著,共發生6391次干旱、洪水、熱浪等災害,較1976年至1995年區間段的3017起增長一倍以上,約135萬人死于自然災害。統計數據還顯示,2017年第一季度全球有73個國家共發生149次自然災難,主要是洪水、滑坡、熱帶風暴等,造成3162人死亡,受災人口8000萬人,災害導致經濟損失324億美元以上。自然災害發生后,不僅受災地區大量的人和動物死亡,尸體會增大疾病暴發的概率,而且大量災民流離失所,擁擠、水源不足和難以獲得衛生服務等狀況都會增加傳染病傳播的風險。

3.人口流動和貿易的全球化,促進病毒傳播無國界

1980年全球流動人口為9371.7萬人,1990年增加到15226.9萬人,2000年為17227.8萬人,2010年為22123.4萬人,2015年增加到24319.3萬人。1980年全球各國對外貿易總額占GDP的比重為34%,2008年為51.44%,30年來處于一路攀升狀態。近十年雖然部分年份(如2009年、2016年)有所下滑,但總體處于上升態勢。人類社會日趨頻繁的經濟貿易和社會交流活動加快了傳染病傳播的速度和范圍。

全球化的同時,一國內部的城鎮化也不可避免地帶來了傳染病傳播的更大風險,這些風險同樣在城鄉結合部存在,這些地區人與牲畜、家畜和野生動植物之間的密切和反復接觸增加了新傳染病的可能性。更糟的是,這些城市周邊地區往往更窮,衛生條件也更差,2014年非洲埃博拉疫情已證明了這一點。

4.地區沖突惡化了難民的衛生和生存條件

2007—2012年,在地區沖突和內戰國家的受影響人口中,兒童營養不良的比例超過10%的國家分別是南蘇丹(19.9%)、蘇丹(17.8%)、索馬里(16.9%)、肯尼亞(14.9%)、尼日爾(12.8%)、乍得(10.25%)、埃塞俄比亞(10.1%)。2012年,估計全球有超過1.72億人受到軍事沖突的影響,其中有1.49億或87%是居民。其中,這些國家的流離失所者有1800萬,難民有500萬。巴基斯坦和尼日利亞受沖突影響的人數最多(分別為2800萬和近1900萬),但利比亞和索馬里受暴力和不安全影響的人口比例最大,均約為90%。②受沖突影響,不僅營養不良和衛生條件差是這些地區的嚴重問題,尤其是兒童營養不良,而且幾乎沒有可能應對傳染病。瘟疫與戰爭是一對孿生兄弟,傳染病往往在這些國家尋找突破口。

5.全球人口膨脹,病毒傳播速度更快

據世界銀行統計,從1970年起每隔十年的年份世界女性總生育率的遞減幅度越來越小,即全球生育率在逐步提升。同樣,這些年份的全球人口死亡率(‰)的遞減幅度也越來越小,即全球人口平均壽命在提高。生育率和死亡率的一升一降,必然導致全球人口膨脹,2018年世界總人口達75.94億,這個數值是1970年36.84億人口的兩倍多。數據顯示,全球每平方公里土地面積人數在1970—2018年每隔十年依次為28.93、34.82、41.48、48.01、54.36、59.64。有研究表明,全球正在迅速上升的人口密度提高了人傳人或者通過昆蟲、嚙齒動物等媒介傳播的機會,增加了病原體傳播的風險。此外,占全球總人口10%的7.3億貧困人口的醫療衛生和生活條件短期內都難以得到改善,還有自然界的微生物自身進化不斷出現變異株、耐藥株等,這些因素不僅是傳染病多發的重要原因,而且也給傳染病的防控帶來了較大困難。

四、全球疫情治理共同體理論構建

1.疫情危機治理理論創建

1986年,美國管理學家斯蒂文·芬克(Steven Fink)出版《危機管理:對付突發事件的計劃》一書,首次提出了危機的征兆期(Prodromal)、發作期(Breakout or Acute)、延續期(Chronic)和痊愈期(Resolution)生命周期理論。1994年,美國學者米特羅夫和皮爾遜(Ian I.Mitroff & Christine M.Pearson)針對企業危機管理提出了信號偵測期(Signal Detection)、準備和預防期(Preparation and Prevention)、損害控制期(Damage Contain-ment)、恢復期(Recovery)和學習期(Learning)的五階段模型。1995年10月,美國俄克拉荷馬城阿爾弗雷德·穆拉聯邦大樓爆炸案六個月后成立的美國聯邦安全委員會(Interagency Security Committee,ISC)定義危機管理為減緩(mitigation)、預防(Preparation)、反應(response)和恢復(Recovery)。上述三大理論各自按照危機周期、企業生產危機和恐怖活動危機類型,就危機事件本身如何采取相應的決策和行動進行解釋。不同于企業生產和恐怖活動兩類危機的地域性、偶發性和可控性等特點,重大疫情危機具有自身的特征。結合前文分析的重大疫情的自然環境和社會環境兩大誘發因素,我們認為公共衛生危機理論需要做出兩點重要的補充:一是公共衛生危機治理還需要前置,設置潛伏期。事實上,一旦征兆期(Prodromal)顯現出來,病毒和細菌傳染就很難扼殺住,一般情況下只能控制住傳染的規模和速度。為此,在潛伏期就需要建立全球性質的、務實的疫情治理合作組織,然后實施重點地區的衛生狀況調查和基礎設施建設等干預行動;二是公共衛生危機治理更需要后延,確立根除期。學習期(Learning)的目的在于經驗總結,其后必須要對經驗應用的效果實施評估和監督,實現消除或根除傳染病再次流行才是最終目標。

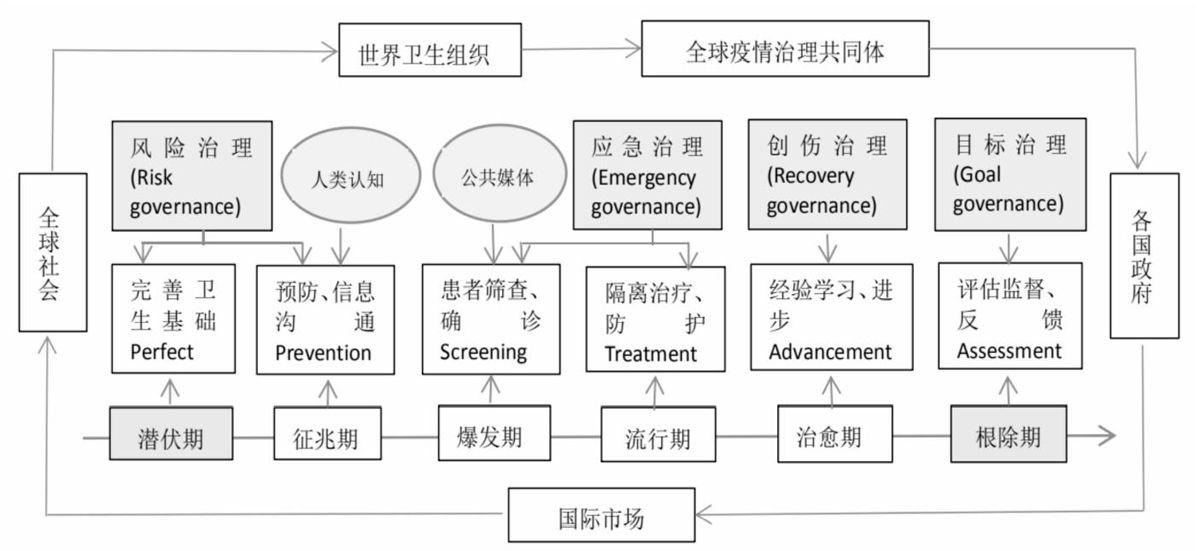

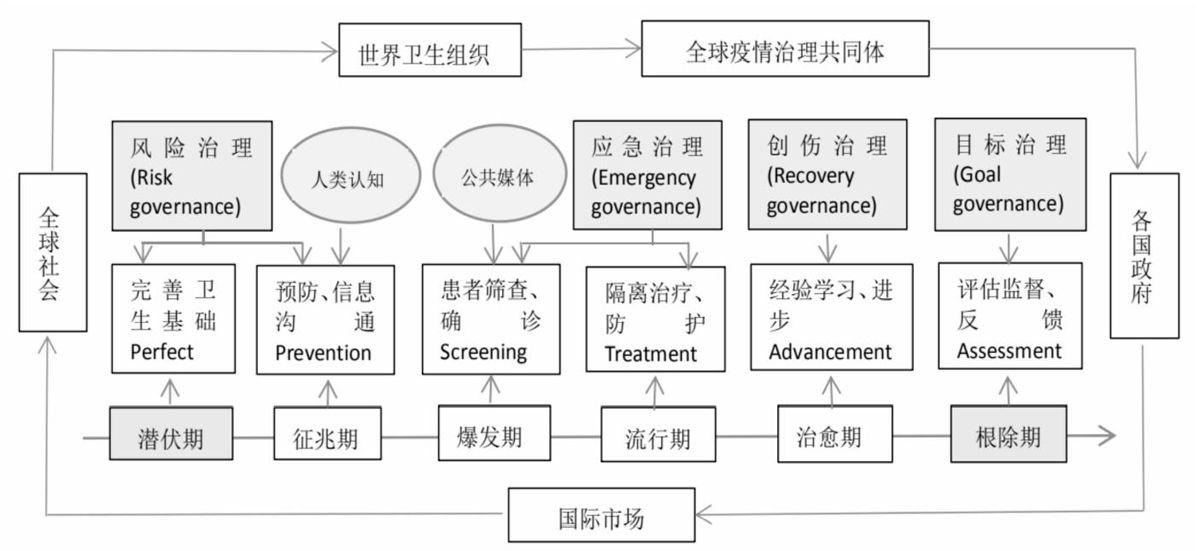

在疫情危機治理理論完善的基礎上,我們提出疫情危機治理的理論框架(見圖1)。全球公共衛生重大疫情分為潛伏期、征兆期、暴發期、流行期、治愈期和根除期六個階段。潛伏期和征兆期要進行風險治理(Risk governance),進入暴發期和流行期則進行應急治理(Emergency governance),大流行期結束后的治愈期著重對全社會實行身心恢復的創傷治理(Recovery governance),最后實現消除或根除傳染病的目標治理(Goal governance),這樣便形成了傳染病的Risk-Emergency-Recovery-Goal綜合治理理論(簡稱為RERG)。要強調的是,在這個理論中,由于公眾對傳染病的認知有限,重大疫情征兆期的信息溝通顯得非常重要;進入暴發期,社會恐慌情緒也隨之流行起來,公共媒體則應承擔避免“信息傳染”(infodemics)的社會責任。

圖1 疫情危機治理理論與全球共同體行動框架

2.全球疫情治理共同體行動框架

習近平主席在2020年3月26日二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會上倡議,在世界衛生組織支持和領導下發揮二十國集團溝通協調作用,有效開展國際社會應對新冠疫情的聯防聯控的集體行動。為了人類社會命運的可持續發展,從長遠來看有必要在聯合國的框架內、世衛組織的發起下,在全球各國達成共識的基礎上,以二十國集團為核心,新冠肺炎疫情結束后盡快成立“全球疫情治理共同體”(Global Commu-nities for Governing Pandemic Diseases,GCGPD),作為WHO下屬的一個負有特殊使命的職能部門,專門開展全球傳染病治理的常態化工作,其行動框架如圖l所示。其中,聯合國基于保持不變的不平等的醫療服務,持續不斷的貧困加劇,熟悉的疾病復燃,暴力沖突,環境惡化和有限的醫療資源等一系列現實,督促WHO對當前機構的目標和活動從根本上實行改革,以面對新的病毒傳播現實。WHO負責直接領導全球疫情治理共同體開展具體的防控指導、疫情信息跟蹤以及組織研發疫苗等多領域合作。二十國集團發揮大國倡議的作用,負責支持并進一步增強WHO在協調國際抗疫方面的職責,尤其是加強疫苗研發的多邊主體溝通和合作,排除一切政治因素和利益沖突的干擾。中國作為全球命運共同體的首倡國,利用抗擊新冠肺炎病毒的豐富經驗,通過機制化的各國衛生部長會議加強政策協調、凝聚共同主張,積極引導并協調更多國家參與全球疫情治理共同體,實現對全球衛生政策產生實質性影響的目標。最重要的是,全球疫情治理共同體要充分發揮非政府組織、國際組織、跨國公司、非國家行為者和公私伙伴關系在擴大衛生保健基礎設施和提供服務等方面的重要作用。在抗擊SARS中,多國和相關國際衛生組織的合作已經表明它們通常可以更好地覆蓋服務欠佳的社區,并顯示出適應挑戰性環境所需的靈活性。

在風險治理階段,全球疫情治理共同體重點對中低收入國家的衛生狀況開展調查,逐步完善公共衛生基礎設施和制度建設(Perfect),對傳染病敏感地區做好準備和預防(Prevention)。一旦傳染病暴發后的應急治理主要任務便是立即組織篩查(screening)和重癥治療(Treatment),充分發揮社會醫療保險和公共財政的保障功能。疫情得到控制后的創傷治理時期便是總結經驗交流學習,促進全球各國公共衛生治理能力的成長(Advance-ment)。最重要的是終端目標治理,通過對受災國和全球疫情多發國家公共衛生體制機制建設的評估(Assess-ment),實現全人類消除或根除傳染病的終極目標。這就是全球疫情治理共同體行動框架“Perfect-Prevention-Screening-Treatment-Advancement-Assessment”(簡稱為2PST2A),也是全人類公平、合力治理傳染病的特定機制。在該行動框架下,全球疫情治理共同體面臨著許多非常艱巨的防治工作需要逐步開展和推進。

五、全球疫情治理共同體實施路徑

根據疫情危機治理的理論框架(RERG)及其行動框架(2PST2A),全球疫情治理共同體(GCGPD)在疫情的六個階段共同體需要實施開展一系列的預防、救治、防護物品的補給、疫苗研發與方法指導、醫護人員的教育與培訓、經驗總結與推廣,以及治理目標評估等危機治理路徑。

1.病毒潛伏期開展基礎衛生體系建設

在病毒潛伏期,全球疫情治理共同體負責推動、指導和督促各國基礎公共衛生的建設與完善,尤其是醫療衛生條件較差和傳染病多發的欠發達國家。事實證明,基礎公共衛生薄弱國家應對健康危機的能力也相應較弱。基礎衛生體系建設,包括基礎設施、人才培養和制度建設三個方面。(1)基礎設施是疾病預防和健康安全的關鍵。一方面,包括按照收治傳染病標準設置具有足夠床位數的醫院,以及配備用電、用水、消防等輔助設施,口罩、防護服、護目鏡、消毒液等防護品,病毒檢測試劑、藥品等治療用品,以及血站血庫的改造和建設、救護車購置等;另一方面,公共衛生信息化建設。盡可能建設和升級互聯網、物聯網等新一代信息技術,實現人口流動、資源調配、輔助處理、疫病后期跟蹤以及社區網格管理等公共衛生健康大數據互通共享。欠發達國家的衛生信息化建設更具有挑戰性。(2)培養公共衛生防疫人才和加強基礎科研工作。幫助各國政府專門投資建設公共衛生學院,快速培養一批數量和質量上有所保障的既懂得公共衛生、又懂得系統防疫和應急響應的人才隊伍。由于新型病毒具有許多未知性,需要在疫病多發國家成立一些病毒研究所,開展全球范圍的調查與合作。(3)幫助欠發達國家建立起一套完善的公共衛生應急制度。包含應急響應體系、防疫設施的管理與使用法規、疫情時期民用設施緊急征用機制三個層面。基礎衛生體系建設體現出全球疫情治理共同體承擔著規劃指導、教育培訓和完善制度體系的功能。

2.病毒感染征兆期確認病毒源信息

在有跡象表明病毒感染的征兆期,多部門協作和積極預防可以促進消除病毒的流行,重點在于地方初級衛生保健(Primary Health Care,PHC)管理和對衛生人力資源的投資。培訓醫護人員的專業敏感度,并迅速報告異常事件(如患者死亡)。與當地疾病控制中心協作,確認動物或環境中出現病菌尤其是新病毒的早期信號,以減少動物與人類之間以及人與人之間的傳播,盡快在早期控制疫情大暴發。此外,社區是管理傳染病的第一線。地方政府和公共衛生部門盡早介入社區,宣傳培訓居民有關病毒傳播方面的知識,以免產生誤解和謠言傳播,減輕恐懼和焦慮的蔓延。在此階段,全球疫情治理共同體依靠受災國的協助,承擔著開展病毒確認、信息分享和協同管理方面知識的指導與培訓工作。

3.病毒暴發期積極動員一切防控資源

進入病毒傳染暴發期后,全球疫情治理共同體首要的行動是派出專家工作組進駐受災國進行抗疫業務指導,并通過公共媒體發布疫情進展實情的權威報道。動員受災國投入足夠的資源,明確若政府采取“群體免疫”的“鴕鳥策略”則違背人道主義原則。敦促受災國加強健康監測和監視方面的國際合作,以最大程度地縮短病毒防控的響應時間。動員共同體成員國在受災國建立檢測實驗室、醫學觀察和治療中心等,由于單個病原體的影響可能在全球環境之間顯著不同,很難有一種萬能的干預策略,所以要建立并監督疫苗研制、診斷和治療方法的信息共享機制,以便集中疫情治理共同體的智慧針對受災國的疫情特點進行早干預。治療病床的早期供給有利于阻止病毒傳播范圍和減少病例,針對防控資源貧弱的國家,共同體牽頭協調國際組織實施病床方面的援助。

4.病毒流行期全力投入篩查治療和發揮醫療保障功能

一旦傳染病開始流行起來,受災國大多難以依靠自身的力量控制疫情,為此,全球疫情治理共同體可借鑒中國防控新冠肺炎疫情的成功經驗,并聯合無國界醫生組織、紅十字會與紅新月會國際聯合會等國際組織參與治療援助,呼吁其他國家和國際組織捐贈資金、藥品和防護用品。疫情期間,加強受災國之間實驗室、流行病學、接觸者調查,衛生保健感染控制,信息溝通和邊境檢查,以防止發生更嚴重的病毒輸入—輸出事件。市場機制不能確保根據公共衛生需求公平分配資源,如流行病預防創新聯盟、國際協調小組、全球疫苗和免疫聯盟,以及大流行性流感防范框架等國際組織(協議),在實踐中成效就不明顯。因此,全球疫情治理共同體可以發揮作用,協調和整合這些國際組織的資源。尤其在傳染病后期,疫苗研發與接種方法更需要發揮國際合作,2014年西非埃博拉病毒的有效防控就是一個經驗。WHO等國際組織指導西非國家實行局部的疫苗接種和對有限的資源(例如疫苗)進行優先排序的方法,達到了病毒發病率低的積極效果。在此期間,受災國充分發揮社會醫療保障和公共財政的功能,盡可能避免患者因為治療費用放棄救治而導致病毒傳染大擴散。這個階段全球疫情治理共同體的全部行動目標,就是降低傳染病的發生率、發病率和死亡率以及減輕其對經濟、政治和社會系統的破壞程度。

5.病毒治愈期進行創傷治理和經驗分享

疫情結束后,受災國逐步回歸到經濟和社會生活的常態。這個時期,全球疫情治理共同體的重點在于協調世界銀行和地區開發性銀行等其他國際金融機構對受災國進行貸款,幫助恢復衛生基礎設施建設,實施可持續的社會保護政策促進企業生產。聯合世界銀行和國際貨幣基金組織,建議全球各國聯手加大宏觀政策對沖力度和實施有力有效的財政和貨幣政策,維護全球金融市場穩定,防止世界經濟陷入衰退。派駐醫療衛生工作組協助受災國的衛生系統重建,指導社區成為雙向信息溝通、有效響應的一線防控和疫后建設基地,對受災地區民眾的恐慌、驚嚇和哀傷的社會情緒開展心理干預,使幸存者重新融入社區并減少污名化。同時,幫助受災國全面深入地總結抗疫的經驗和教訓,供全球各國分享和學習。

6.病毒根除期公共衛生系統的重建與評估

全球疫情治理共同體的創立,短期目標就是協調全球資源幫助受災國打贏一場傳染病的聯防聯控戰爭,長期目標則是通過對經驗學習和疫苗研發技術的國際合作根除病毒對人類社會的威脅。然而,人類社會的抗疫史表明并不是所有的舊的病毒都能被很快根除,多數病毒短期內消除后再卷土重來,或者變異毒株后再爆發。在目前世界醫療衛生技術水平和全球經濟社會生活方式的情境下,短期內根除病毒的確很難實現,但是人類已有堅持不懈地根除天花、牛痘以及抑制脊髓灰質炎流行的成功案例。短期目標和長期目標的逐步分級評估,有利于推進全球疫情治理共同體建設的完善,造福人類社會的可持續發展。

六、結語

新冠肺炎疫情肆虐全球帶給我們慘痛的教訓,那就是在面臨重大疫情迅速傳播的情況下,世界各國如果不能團結協作,就只能接受數百萬人員死亡、經濟不斷下滑等方面的嚴重后果。本文在文獻梳理與理論分析的基礎上,得出如下幾點結論:

第一,縱觀人類抗疫史,21世紀病毒傳播呈現一些新的特征。舊病毒還沒有消失,多種新病毒又開始頻繁地侵襲人類,導致受災地區災情非常嚴重,更重要的是給全球經濟造成巨大的損失。正因為如此,全球疫情治理共同體的創建才顯得尤其重要。

第二,人類的政治、經濟和社會活動加劇了病毒的快速傳播,這表明全球疫情治理共同體建立的緊迫性。進入21世紀以來,全球環境和氣候發生了較大的變化,人口流動和貿易全球化的速度加快,地區沖突進一步惡化了難民的衛生和生存條件,全球人口膨脹致使人口密度增高,這些因素不僅使得全球自然災害頻繁地發生,而且促使病毒傳播跨越國界并迅速蔓延到全球大部分地區。

第三,全球疫情治理共同體需要創新治理理論。在提出疫情“六期分法”的基礎上,全球疫情治理共同體不能僅重視應急治理,而應該注重疫情的“風險治理—應急治理—創傷治理—目標治理”的綜合治理,為此需要在疫情發展的六個時期逐步開展“完善—預防—篩查—治療—成長—評估”一系列的通力協作行動。

最后,全球疫情治理共同體的治理路徑任重道遠。在病毒潛伏期,協同各國開展基礎衛生體系建設;在病毒傳播征兆期,幫助該地區確認病毒源信息;在病毒暴發期,共同體在本地區或聯系其他國家積極動員調入一切防控資源;在病毒流行期,協同世衛組織和全球相關公司全力投入篩查、治療,發揮醫療保障功能;在病毒平靜期,在受災國進行創傷治理,向其他國家分享防控經驗;在病毒消除期,幫助重建受災國公共衛生系統,加強疫情治理制度建設,開展醫療衛生系統的評估。

未來全球疫情治理共同體最關鍵的是協同世界各國政府和國際社會的衛生組織發展醫療衛生技術,建立章程以明確全球面對疫情的積極態度,最終實現根除病毒的長遠目標。毋庸置疑,21世紀傳染病的預防和控制,不僅需要新技術和新技能,而且更需要各國政府和全球衛生界達成一致的新態度和新治理作為。

責任編輯:秦開鳳