甘泉潤過念豆山

又見

隆安縣城廂鎮東信村東南,有石頭雜砌,成山十余公里。山崗連綿,草木叢生。此群山人稱“念豆山”。從地圖上看,大明山到隆安這一帶,高峰換土嶺,地勢稍微舒緩平坦。唯獨在東信村東南邊地界落下了一堆石山,像一顆棋子一樣嵌在那兒,活脫脫地把這一帶圈出世俗的風花雪月。

念豆山沒有風花雪月,曾一度是貧瘠貧困的代名詞,主要原因是沒有水源。駐村扶貧工作隊第一次風塵仆仆到這里時,爬上山頂,舉目四望,秋風蕭瑟,連綿不絕的群山背靠背延向天邊,怪石嶙峋,九分石頭一分土,心兒涼了一大截。但大山深處的大大小小數十個山弄里,居然還生活著上百戶壯族和瑤族人家。他們出門靠兩條腿,運輸靠肩扛擔挑,沒有活水源泉,吃水只能看天,日子過得簡單而寂寥。

念豆山沒有活泉,人能在這里生存,這簡直不可思議。據說中華人民共和國成立前,曾有一伙土匪進駐念豆山,官軍把大山四周圍攏起來,由于沒有水源,土匪很快就挺不住了,于是紛紛束手就擒。

地上本來沒有路,走的人多了就成了路。地上起初也沒有水,只是找水的人付出了太多的艱辛和努力。幾位扶貧干部從南寧找來技術員,先是在念豆山腳下一個叫隴外的山弄里打出了一口井,通過循環反復踏壓水閥,把地下的水一桶一桶地抽上來。

嘩啦啦的地下水,清澈通透,甘甜入心,但連續抽幾桶水后,得等一個時辰待地下水回流復位,才能再抽到水,如此反復,一天也取不了多少水。這點水只夠解渴而已,引進的幾家養殖基地需要用大量的水,這可如何是好?但此地下有水,這也說明念豆山一帶地下有河流或可蓄水的暗湖,只要找到可通地下的暗道或洞巖即可尋到水源。于是,扶貧工作隊帶著跋山鉆洞設備和清水干糧,到處找暗道或洞巖,一干就是20多天。他們鉆進30多個大大小小的洞穴,終于在隴內的一處山巖找到了水源。

那是念豆山半山腰的一處洞穴。只見那洞口呈70°斜靠的“一”字形,剛好容得一人側斜著身子匍匐進去。入得洞口,約莫八米下去,轉身拐入更深處,有石徑往大山腹地延伸。整個洞黑漆漆的,只能借助手電筒。橫著摸爬進去,大約三十余米,到一處很大的殿堂,石壁如墻般圍著,地上滿是淤泥,一潭水清凌凌地嵌在其間。水面平如鏡,約兩米見方,還有晶瑩的水滴從洞壁的鐘乳石端嘀嗒而落。潭水深不可測,系著小石頭投繩于水中,繩盡而不到潭底。更驚奇的是,曾見到水中有一條銀色的巨蛇,長約3米,對著生人凝眸不語,嚇得大家魄散魂銷。但巨蛇只猶豫那么一會兒,便潛入深水中,不知去向。

我想起了清代詞人納蘭性德的詩句“井沸生瀾通海氣,中有老蛟愁臥”。說的是泉井內流水激蕩,洶涌著瀾氣,好像與大海相通融,一定有老蛟龍在其中愁臥。所以有人說念豆山半山腰這泉潭能通海。泉潭是海的眼睛,洶涌著大地的色彩。海藍瑩瑩,大地斑斕絢麗,泉潭就清澈透亮,甘甜清爽。四周圍滿目蒼翠,良好的植被應該足以讓這地下之水保持著豐滿的姿態。

一根水管伸入洞穴泉潭深處,把清澈的地下水源源不斷地引導到四周的家家戶戶。村里人介紹說,這地下泉潭每天能抽200噸水,而且回水也很快,基本能滿足用水需求。

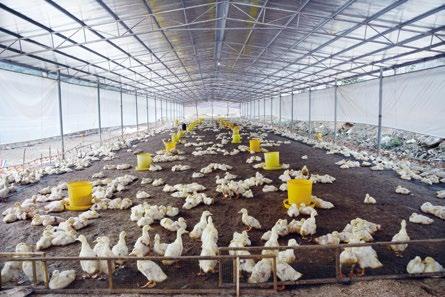

有了活水源泉,鄉親們的日子也豐盈了。養雞、養鴨、加工堅果的3家企業進村了,雞年出欄80萬羽,旱鴨年出欄40萬羽,種植蜜本南瓜1500畝,澳洲堅果1000畝。特色產業覆蓋所有的貧困戶,200多人在家門口實現就業,整個村子收入翻番,貧困的帽子摘掉了。

這一切就像泉潭之水一樣,一旦發掘了,就能造福一方,就能激活那深藏于地底下的無窮力量,這種力量就是“敢教日月換新天”。

水活了,人也活了,念豆山周圍村村落落滋潤了。這就像拼命找水源一樣,不知蓄滿多少人的真情和努力,激蕩著許多真善美的情懷與大愛。正如這場轟轟烈烈的脫貧攻堅戰,席卷大江南北,顛覆了千百年來所有的不可能。

掬一把清澈的泉潭之水入喉,甘甜沁人心脾。念豆山人內心涌起更多的是無盡的感激和感恩。他們要感恩那個帶領眾人找到水源的人,以及他背后站著的那一個一心為人民的充滿著偉力的組織——中國共產黨。

走進東新村村部,“爸媽飯堂”開飯了,這些居家的留守老人領到了可口飯菜,正津津有味地吃起來。大家聊起家長里短,其樂融融,空氣里充滿了甜醉的氣息。“瞧,這陽光多好,多暖和,如果能獻給那些幫助過我們的人,那該多好啊!”一位老者的話,讓我想起了“野人獻曝”的典故。念豆山人除了樸實、敦厚、善良,更多的是銘恩、感恩。他們攜著滴水之恩,以涌泉般的熱情,正熱烈地擁抱著每一個落滿陽光的豐盈日子。