嵌入·整合·共生

——福州肺科醫院腫瘤綜合住院大樓項目方案創作分析

陳艷艷

(福建省建筑設計研究院有限公司 福建福州 350001)

1 項目概況

福建省福州肺科醫院又名福建省福州結核病防治院,創建于1952年,是一所集醫療、預防、科研、教學為一體的現代化三級甲等專科醫院,亦是福建醫科大學教學醫院,目前開放床位約500張。院區基地南臨北園路,東面為倉山區委黨校,西面為福州肺科醫院職工生活區,北面為倉山區人武部。

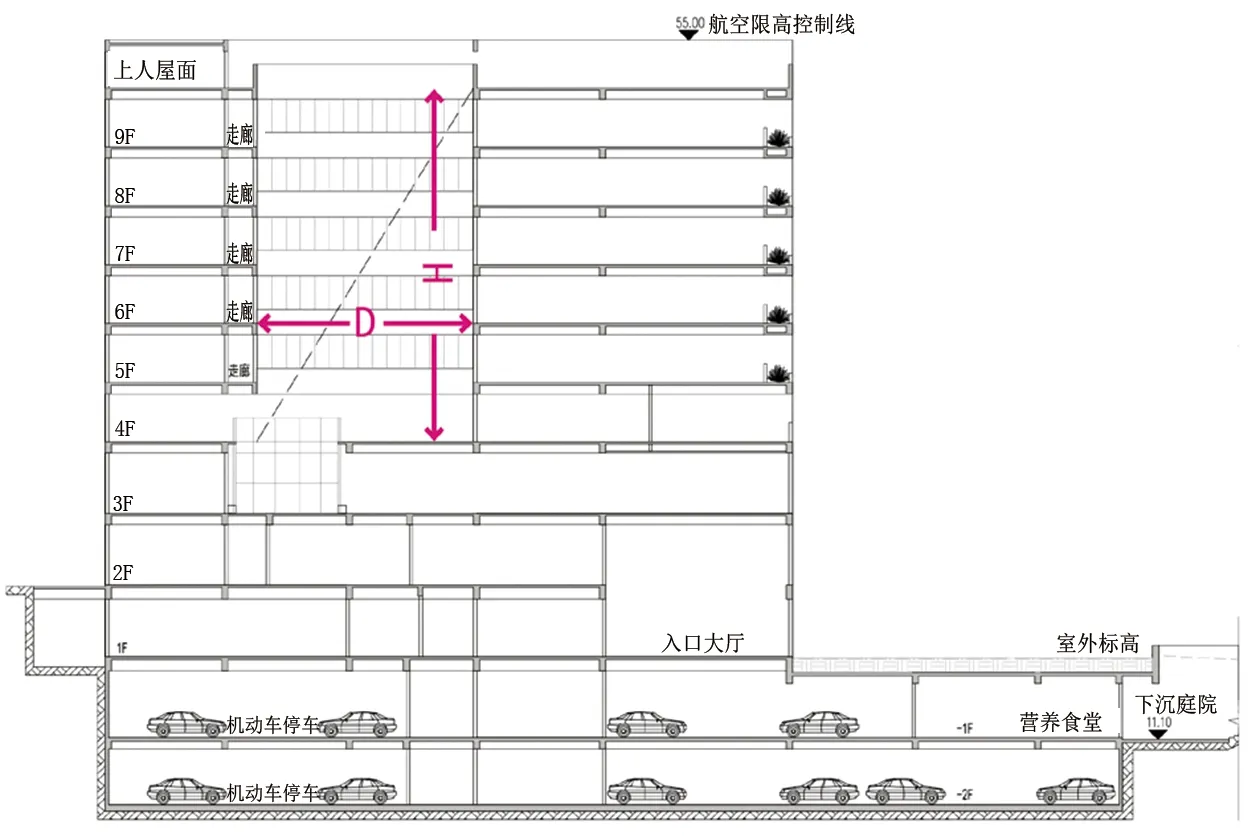

由于診療規模的日益擴大和醫院發展的需要,醫療科室和配套設施出現了總量和功能方面的不足問題,特別是醫療床位不足,無法承載日益增長的就診需求。根據醫療衛生發展規劃及實際需求,此次擴建項目為一棟腫瘤綜合住院大樓,將新增床位為450床,總建筑面積 43 022 m2,占地面積約為4450 m2,地上9層,地下2層,建筑高度35.8 m。

2 醫院擴建面臨問題

2.1 自身發展需求

醫院經多年建設,大部分建筑建造年代較久,且各單體多板狀的多層建筑,因缺乏統籌規劃控制,總體布局分散,土地利用率低下,醫療流程冗長且不合理。院區內地下停車較少,導致大量機動車停在地面,人車混行,交通擁擠。項目擬建區域在院區內,在該區域內拆除4棟小體量建筑后,本項目可用的建設空間局促。

2.2 場地條件限制

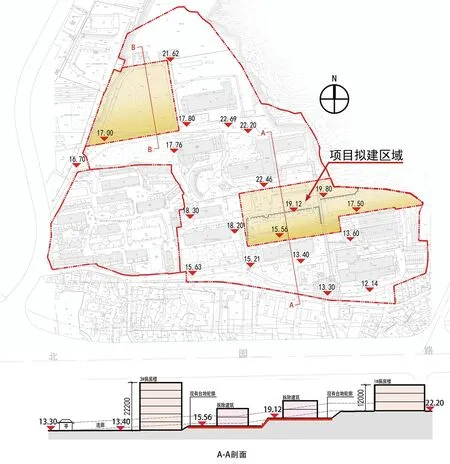

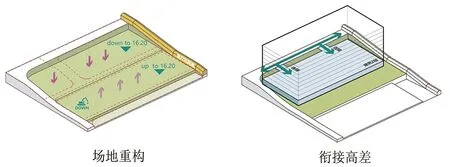

院區內地勢北高南低,臺地層疊,項目所在的用地范圍呈狹長多邊形,縱深72 m,面闊109 m(至保留醫療風雨廊),地形高差約為7 m,現分為兩個臺地,臺地標高分別為15.6 m和19.1 m,如圖1所示。

圖1 現狀場地剖面

項目擬建區域四周存在保留建筑,東側現有約3 m寬的醫療風雨廊,嵌入新建筑后,與周邊保留建筑互為制約。

因場地位于空域保護區,建筑高度受限制,按規劃要求,本建筑突出屋面的所有建構筑物最高點的高程為55.00 m(羅零標高)。依據建筑環境控制要求,建筑的最大連續展開面寬需控制在96.8 m以內。

3 設計策略的提出

醫療建筑是功能復雜的公共建筑,合理的規劃是科學建設的前提。若單以醫療工藝流程作為主線,方案往往偏于程式化。“對比國外醫療建筑形式與空間的豐富性,我們要重新審視醫療建筑功能與形式的關系……由單一的自內而外的‘功能主義’的設計方法向內外兼顧的‘整體觀’設計方法轉變,創作出令人耳目一新的醫療建筑。”[1]

基于“整體觀”設計方法的指導,設計提出3個規劃設計策略:

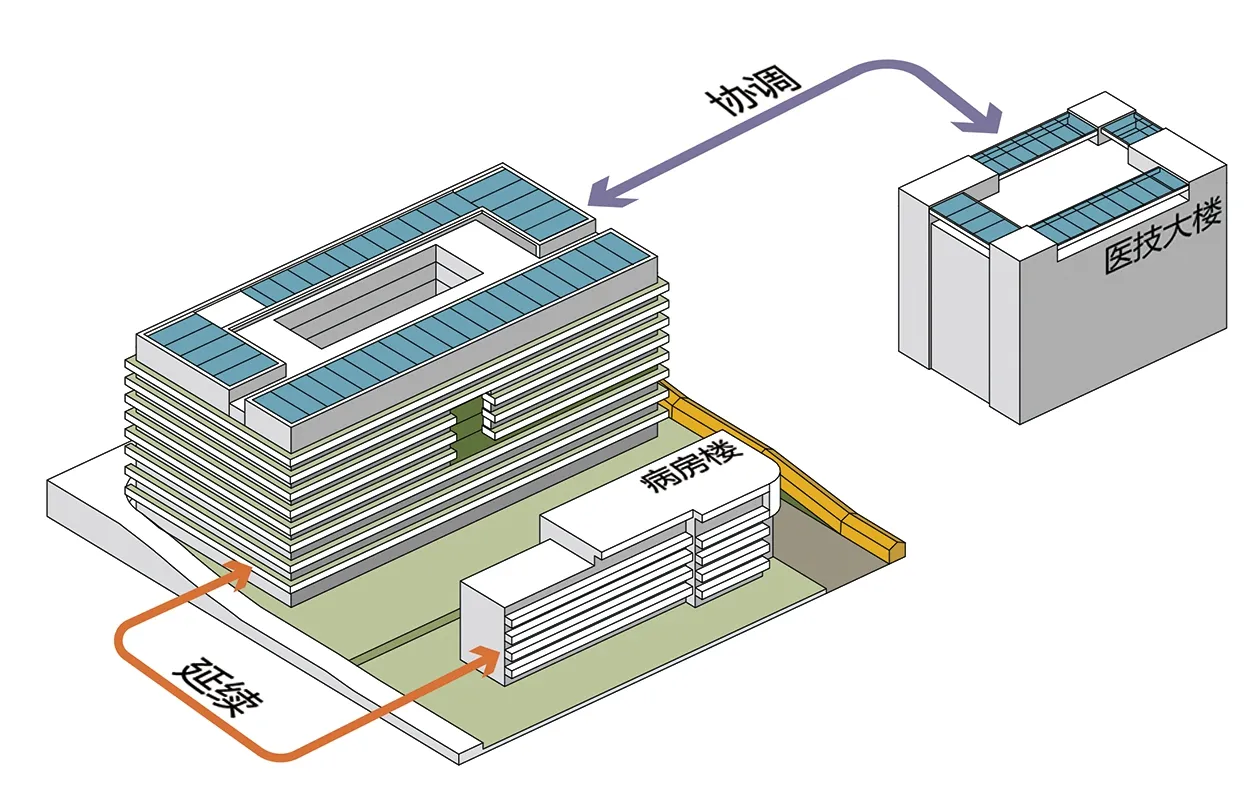

一是整合化策略:在充分考慮現有環境和保留建筑的前提下,統籌利用土地資源,進行總體合理布局,并為醫院未來發展預留空間,促使新舊建筑在院區內形成有機共生體。

二是系統化策略:確立“人車分流、醫患分流”的動線設計思路,為患者及醫護人員、后勤保障人員建構良好的醫療系統;通過新建的腫瘤綜合住院大樓與現有院區之間的功能建立體系化銜接,內部功能和外部形式之間形成整體。

三是模塊化策略:在滿足發展需求的前提下,以模塊化的設計思路組織空間布局,提高醫護效率,并控制建造成本。

通過上述三方面設計策略的采用,設計著力協調院區新舊建筑關系,新建筑以順應場地環境為切入點,重塑高效醫療體系,使得各部分形成有機整體,融合共生。

4 整合化策略

4.1 整合總體布局

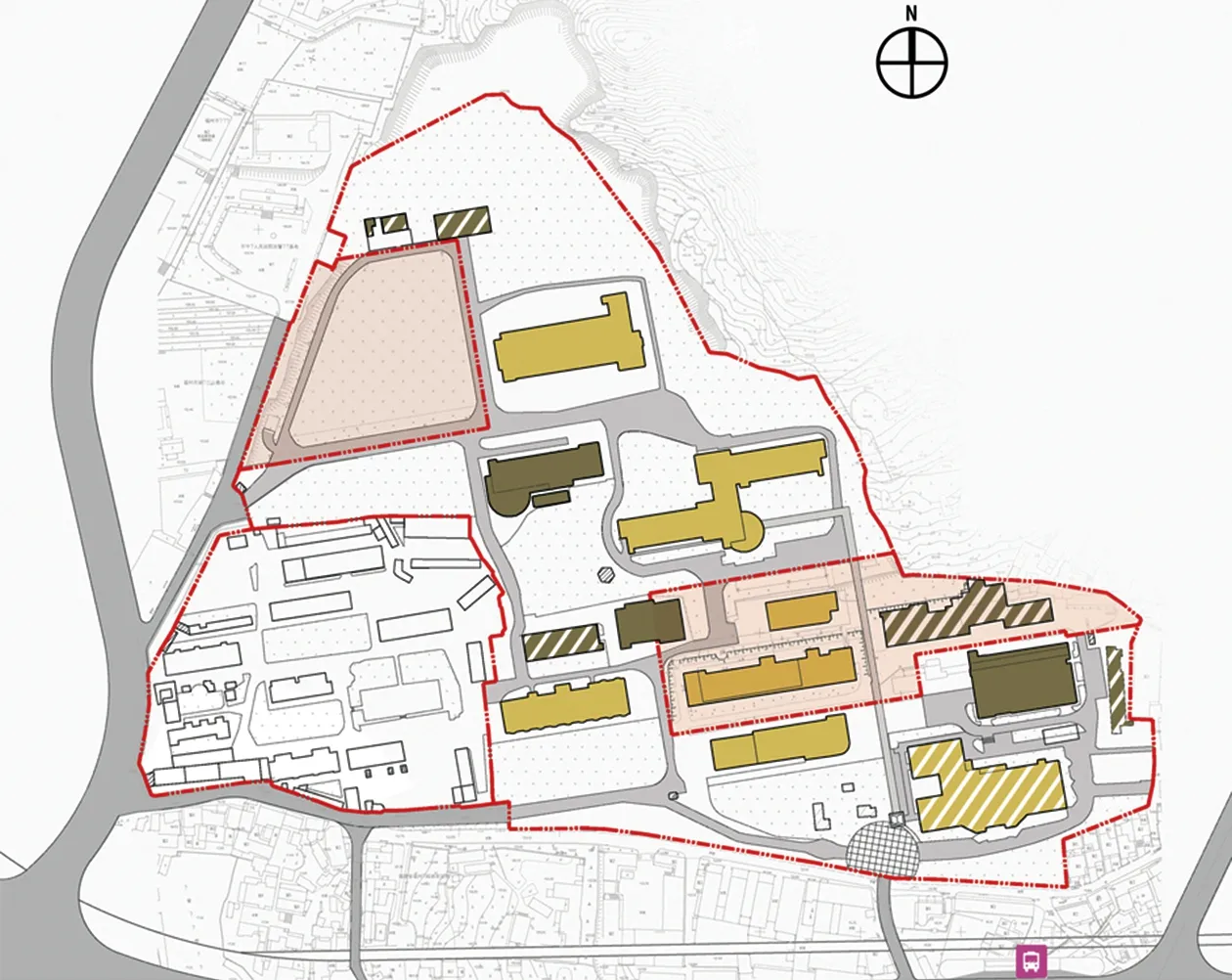

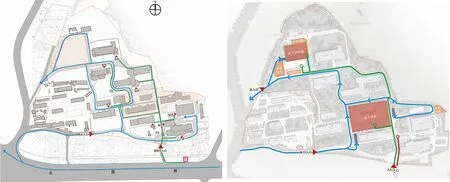

新建筑以長方形為基本形態嵌入,融合院區的建筑肌理,在總平面圖面形態中,構建出病房區組群的縱向軸線(圖2),與院區南面入口廣場形成對位關系。

(a)現狀總體布局

(b)優化后總體布局圖2 總體布局對比

在總體布局上,將新建住院大樓的體量進行整合,通過控制建筑面寬,釋放出室外空間,削弱建筑對環境景觀的阻隔,使之成為兩個方向景觀軸的節點;建筑體量控制在一定高度,使建筑以謙和的姿態融入院區,與周邊多層建筑群構成和諧空間關系,如圖3所示。從南側城市視角來看,新舊建筑體量并置,新建大樓和現有醫技樓為高層建筑,其它為多層建筑,建筑組群沿道路形成高低錯落的城市界面,猶如“山勢”沿東西向展開,新建住院大樓成為建筑組群的視覺中心。

圖3 總體空間關系

4.2 整合場地高程

基于場地現狀,減少地下室開挖土方量,將現有兩個臺地高程進行分區處理,北區下挖用地南區抬高,整合為一個臺地,并結合東西兩側路面標高,確定平整場地后高程為16.2 m,與1#樓場地接近一層高差。新建住院大樓的二層連接現有1#病房樓前道路標高,北側作為醫護人員出入口,南側作為就診流線入口,自然形成南北兩側醫患雙入口空間,如圖4所示。通過建筑內部空間錯層處理將南北高差靈活消解,增加內外部空間銜接的流暢性。

(a)重構場地高差關系,減少土方開挖量 (b)利用建筑層高銜接場地內不同標高的界面圖4 場地重構利用

現有1#和3#病房樓間距為89 m,結合日照間距、消防間距和廣場空間舒適度的要求,新建大樓進行適度退讓,與3#病房樓之間自然圍合出集散廣場。

5 系統化策略

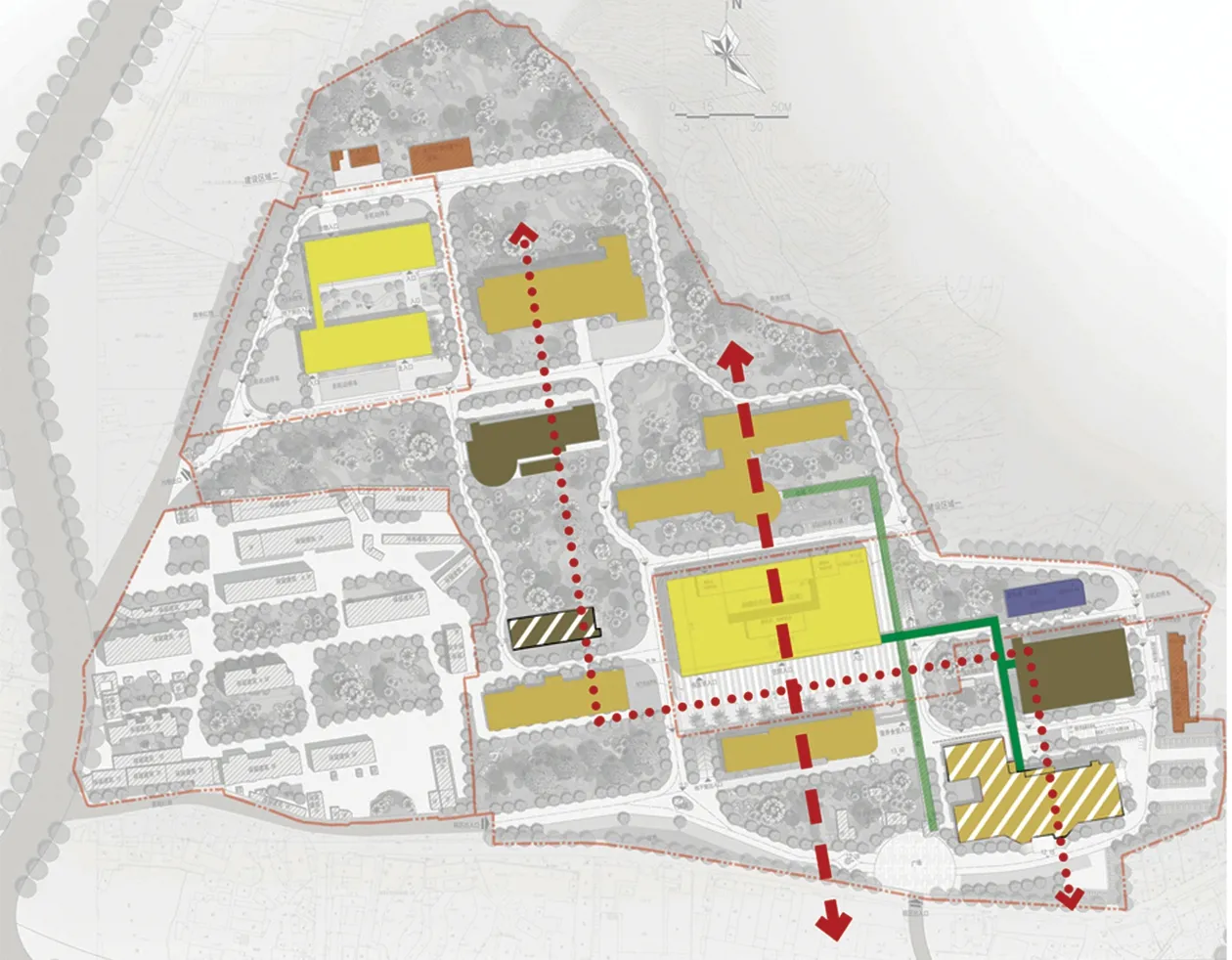

5.1 梳理院區動線體系

由于場地高差較大的緣故,現有院區機動車道局部出現盡端,交通不暢且人車混行。設計將場地標高進行重新整合,調整場地中部道路形態,延伸醫技樓東側的道路連接到1#樓前,形成沿醫療區外圍的車行系統,與現有風雨廊為核心的步行系統分離。新建住院大樓新增兩層地下停車空間,車輛由現有西南側場地出入口進入后,由道路引導就近從新建筑的西南側車庫口下地下室,減少外來車輛在醫療區路面穿行,實現人車分流,如圖5所示。

圖5 場地人車流線前后對比

基于周邊城市道路和院區現狀,設計將院區主入口布置場地南側,主要步行流線由北園路引導進入院內,靠近主要醫療區,縮短就診步行距離,且與西南側車行口分離。醫療區保留醫療風雨廊,從南側主入口沿地形順坡而上,貫穿南北,病患、家屬和醫護沿廊穿行。醫療風雨廊連接門診、醫技和住院各個醫療功能區,人行流線由此引導進入新建住院大樓的樓前廣場,大樓主要出入口沿南向順應而設,就診流線在此進行匯集和轉換。

污物出口設于基地西北側,病區各層污物經由污物電梯匯至地下室的污物收集處,由東北側車行口運出,沿外環車道至場地西側出入口送出院外,如圖6所示。

圖6 醫療流線分析

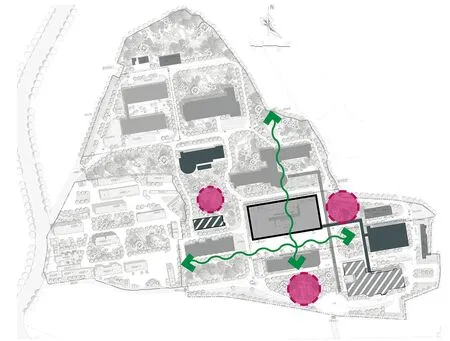

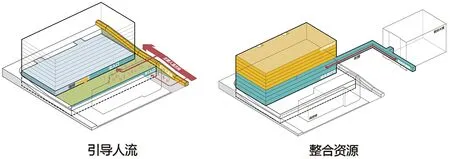

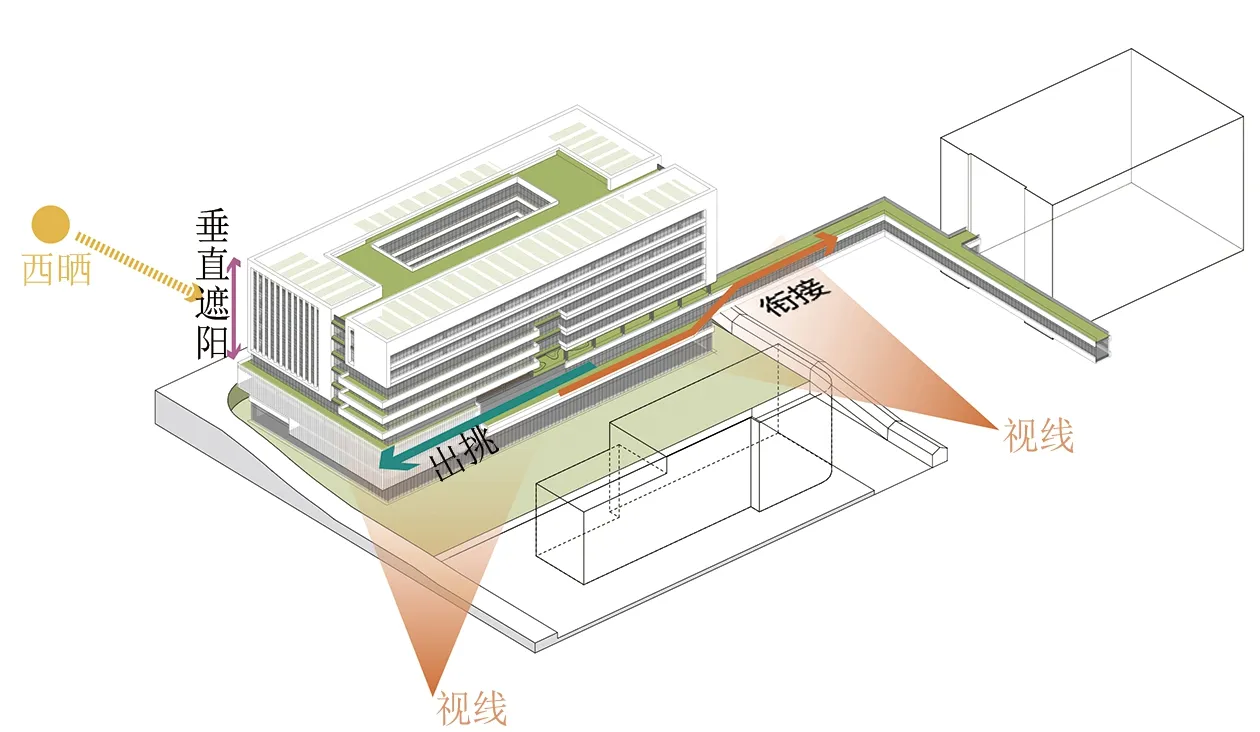

5.2 完善新舊功能體系

新建住院大樓三層為醫技樓層通過醫療空中連廊,與場地東部已建的醫技樓和門診樓相應科室相銜接,實現醫療資源共享。在外部空間上,空中連廊連接新樓與現有門診和醫技后,建筑群之間自然形成半圍合空間。設計的醫療空中連廊沿東西向延展,與現有南北走向的醫療風雨廊形成醫療區人行無障礙立體交通體系,如圖7所示。

(a)建筑重要入口偏東布置,順應主要人流方向 (b)連接周邊資源,整合提升片區醫療效率圖7 空中連廊

5.3 建構公共空間體系

(1)入口空間

入口門廳空間沿大樓東南面展開,與室外廣場和景觀相互呼應,室內設兩層通高中庭,不僅突出入口空間形象,而且強化出入口標識性,如圖8所示。一層平面功能布局中,圍繞入口門廳,設置對外公共功能用房,強化對外服務性;在東南盡端設置一部樓梯,向上連接二層醫護培訓公共空間,向下通向地下一層營養食堂;地下一層營養食堂主要出入口設于3#樓東側靠近風雨廊的放大空間,充分利用場地高差,其南側實現對外采光通風,提高空間舒適度;依據主要風向和流線分析,核醫學科室偏于西側設置,設有單獨出入口,便于患者就醫,且遠離東南面主要入口,避免相互干擾。

圖8 入口空間效果

(2)中心庭院

大樓布局在總體兩個方向景觀軸節點上,結合功能布局,在體塊中部穿插設置共享、舒適的公共交流空間。四層平面南北向局部采用架空,與中心庭院串聯,把四周山景引入建筑之中。中心庭院景色隨風滲透進建筑內部,天光云影隨風掠過庭院之上,庭院中部的樹光井使得三層中心手術和重癥監護原本封閉的共享空間呈現出動態的光影美感,這些都使得建筑內外空間在光與影、動與靜、透與實之間轉換融合,如圖9所示。中心庭院與南面架空層連通后,將綠化空間延續到通向醫技樓的連廊屋面,設計成開放綠色的活動平臺,使得室內外空間流動。

圖9 立體環境剖面

6 模塊化策略

在護理單元平面生成過程中,由于其具有大量重復性功能區塊,適合對空間組織進行模塊化設計。運用模塊化的設計方法可對護理單元進行緊湊布置,從而獲得較高的醫護效率,提高建造效率。

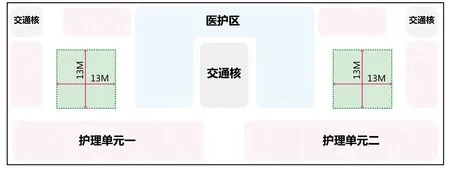

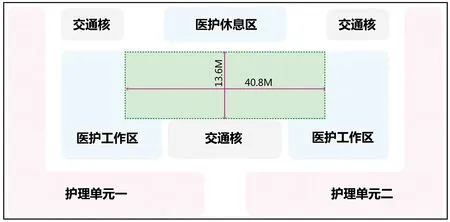

6.1 雙護理單元的產生

項目建設需求為床位數450床,按《綜合醫院建筑設計規范》(GB1039-2014)中要求:1個護理單元宜設40~50張病床,按此計算,本項目護理單元約為9~11個護理單元,由于建筑限高控制,無法采用單樓層單護理形式,從而設計為雙護理單元。

護理單元之間以水平走廊的交通方式相互聯系,歸納起來主要有單廊式、復廊式、放射式、組合式4種模式。結合該項目交通流線,設計采用復廊式交通,優點是該模式交通便利,護理距離適當,所需平面面寬小進深大,適于用地緊張不利的條件。標準層進深大容易造成中間部分缺少采光和通風的難題[2],待進一步平面功能細化設計中解決。

6.2 采光天井的嵌入

針對住院護理單元標準層進深大,通過體塊中嵌入采光天井的思路,為保證兩側功能用房的采光和通風,以期達到改善建筑內部微氣候環境的作用。

(1)模式對比

設計過程中產生雙天井和單天井兩種布局方式的不同思路,所形成的護理單元形態和內部空間質量也不盡相同。單天井模式較于雙天井模式,醫護區和中部交通區對外采光通風的區域更大。

(2)空間寬高比D/H

從空間舒適度和采光可達度出發,以蘆原義信在《街道的美學》中運用空間理論來分析采光井空間尺度,其研究認為D/H=1~2時,是比較合理的比例關系,空間尺度較為親切[3]。

結合單體層高設計,采光空間的高度H為22.2 m,對比雙天井和單天井兩種方式,沿進深方向,兩者高寬比都約為0.59~0.61;沿面闊方向,單天井高寬比D1/H達到1.83,而雙天井高寬比D2/H為0.59,如圖10所示。

(a)雙天井模式

(b)單天井模式

(c)天井寬高比D/H圖10 天井模式對比

由此,方案采用單天井的設計,減弱空間封閉感,提高開放感和舒適度,使得建筑沿天井的功能用房獲得最大限度的自然采光和通風。

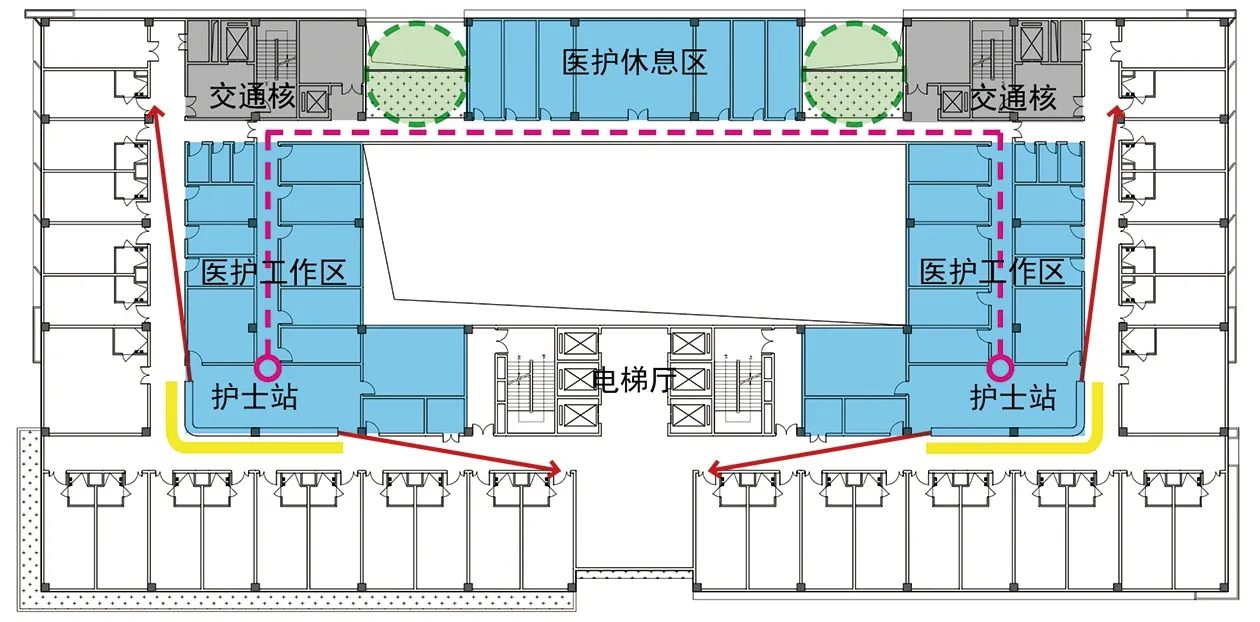

6.3 平面功能的模塊化

平面由病房區、醫護區和交通區三大模塊構成,通過平面模塊化設計,合理組織功能空間,簡化過長的醫療流線,使得各功能之間布局緊湊,聯系緊密且高效,結合醫患分流、潔污分流的思路,病患和家屬、醫護和后勤使用不同的通道,最大限度保障使用者安全,如圖11所示。

(1)病房模塊

圖11 護理單元平面

病房類型分為三人間、兩人間和單人間,以及作為重癥監護的四人間。病房尺寸以滿足病人使用舒適度為前提,并基于建造經濟性要求,柱距開間為8 m,其進深南面為8.9 m,東西面為8 m。為了使所有病房獲得充分的日照,平面采用內廊式的線性布局方式,所有病房沿樓層南側、東側和西側三面,呈U字型布局;兩個護理單元中部設有共享的陽光室,串聯各個病房的內廊,能與室外連通,直接對外采光和通風,大大提升住院患者的就診環境,如圖12所示。

(2)醫護模塊

面對疫情,設計以保護醫護人員安全為出發點,將醫護區細分為醫護工作區和醫護休息區。護理單元以護士站為中心,設于轉角,至L型兩端病房距離在21 m左右,有效控制護理步行距離,提高救治效率,且對病房區的監護面大,安全性高;工作區鄰近病房區布置,實現救治服務的高效性;工作區及醫護走廊可以透過天井采光通風,提高醫護工作環境的安全性和舒適性;休息區獨立成區設于北側,在其與工作區之間連接處,各層設計放大綠化空間,作為在工作區與休息區之間的過渡空間,形成醫護人員活動休憩的場所,緩解醫護的工作壓力。針對肺科醫院大專科的特殊性,結合不同科室護理模式,可分為雙醫護區,亦可合為單醫護區,發揮醫護區協同聯動性,如圖13所示。

圖13 醫護模塊

(3)交通模塊

交通區按不同服務功能分為三組模塊,以護理距離和消防疏散距離的合理尺度為分布依據,呈三角形空間布局,使得平面布局形成中心對稱形態。設于布局中部的主要對外服務于病患、陪護和探視的交通模塊,電梯廳北向對中庭,南向正對陽光室,形成南北向通透,人員出電梯后隨即感受到自然和陽光,而后分左右進入相應護理單元,空間導向清晰。醫護休息區和病房區在北側的連接處,各設一組醫護專用電梯和污物電梯相組合的交通模塊,直接臨外墻布置,能自然采光通風且交通便利;污物電梯位于病房區盡端,污物流線與兩側住院流線和醫護流線分離;醫護專用電梯布置在醫護工作區和休息區之間,有效服務于醫護區,提高安全性。

7 內外空間有機融合

新舊建筑外部形態之間通過控制表皮肌理和選擇材質色彩,融合立面肌理,從而形成有機整體。

依據整體醫療功能,新建大樓裙房采用通透整體的水平向形態,符合開放、共享、親和的醫療形象,水平連廊由三層延伸向醫技樓,延續主體立面肌理,保持界面完整性。作為立面肌理轉換的四層,東南面采用局部架空,使得形體符合功能形成比例適合的分段設計,與上下層形成虛實對比,豐富造型層次。五層及以上的病房區南北向采用水平窗,將窗外之景引入室內,并利用樓板出挑,嵌入綠植為形體動勢賦予生態氣息;為消除東西向的病房受陽光直射的影響,采用豎向構件遮陽,并與南北水平態勢形成對比,弱化山墻面的單板感;居于體塊中部的陽光室,在造型上形成凹入空間,引入綠色空間,在功能上使得內外空間流動。通過以上精心設計,使得建筑的外部形式與內部功能協調統一,如圖14所示。

(a)呼應周邊元素

(b)內外協調統一圖14 方案造型分析

從場地所處自然環境中汲取設計元素,建筑的東南立面開敞向景觀面,并利用建筑靈活出挑,將綠化從地面逐層延伸至屋面,豐富立面視覺效果。設計尊重自然環境的和諧共生,盡量避免對于自然環境的影響,營造綠色生態的現代醫院環境,如圖15所示。

圖15 西南透視圖

8 結語

協調復雜功能與用地限制關系,融合新舊功能,梳理醫療動線,是改擴建醫院設計需要突破的難點。本項目采用總體布局整合化、醫療動線系統化和護理單元模塊化三方面的設計策略,力圖構建以人為本的醫療體系,切實從使用者——病患、家屬、醫護、后勤的角度思考,通過細化設計創造出舒適的診療環境,適應新時代醫療需求。

該項目是基于“整體觀”思維的設計實踐,通過總結以上設計策略,在后續醫療項目中以期不斷加以運用及完善。

圖片來源:均為設計團隊自繪。