匯聚與融合

——龍巖學院擴建(一期)建筑設計

郭 亮

(福建省建筑設計研究院有限公司 福建福州 350001)

0 引言

校園生活是人生中最寶貴的一段經歷,校園環境往往給人留下深刻印象。環境是相對于某一事物來說的,是指圍繞著某一事物(通常稱其為主體)并對該事物產生某些影響的所有外界事物(通常稱其為客體),即環境是指相對并相關于某項中心事物的周圍事物[1]。當代大學校園環境不僅要滿足師生們的物質生活,也要滿足他們精神上的感受。營造引人入勝、符合學生心理和富有藝術感的美麗校園,構建舒適富有吸引力的場所,而不是呆板的“大盒子”,已成為當代學校建筑升級發展的新趨勢。一是要創新學校建筑形象,學校立面日益富有藝術表現力和空間吸引力,甚至成為一個地區的地標建筑;二是要營造溫馨、舒適且富有藝術感的唯美空間,特別關注校園非教學空間的營造,重視場所氛圍對師生交流以及生生交流起到的積極促進作用。

1 項目概況

1.1 項目定位

隨著龍巖市經濟持續增長和產業結構、技術結構、城鄉結構的變化構成了對教育龐大的社會需求,對學校教學質量、師資水平、校園環境等提出了更高的要求。該項目的實施將使學校布局更加合理,辦學設施更加完善,極大滿足了社會對提高學校教育綜合水平的需求。建設方對學校擴建也提出了更高要求,希望把擴建校區建成起點高、前瞻性強、富有時代氣息、令人耳目一新的學校。

1.2 項目規模

本次擴建(一期)工程規劃用地面積150 267 m2,建設用地面積94 643 m2,建筑占地面積28 393 m2,總建筑面積99 430 m2,其中地上建筑面積94 630 m2(包含宿舍70 800 m2、食堂5300 m2、智能制造實訓樓11 380 m2、藝術樓7150 m2),地下建筑面積4800 m2。

1.3 區位分析

龍巖學院擴建(一期)工程地處龍巖市新羅區東肖鎮連圣村,東面為東環路(規劃),南面為現有校區,北面是連圣村,西面為省道203線。在項目周圍有東肖南路、規劃東環路通過,地塊交通便捷,地理位置優越,如圖1所示。

1.4 場地分析

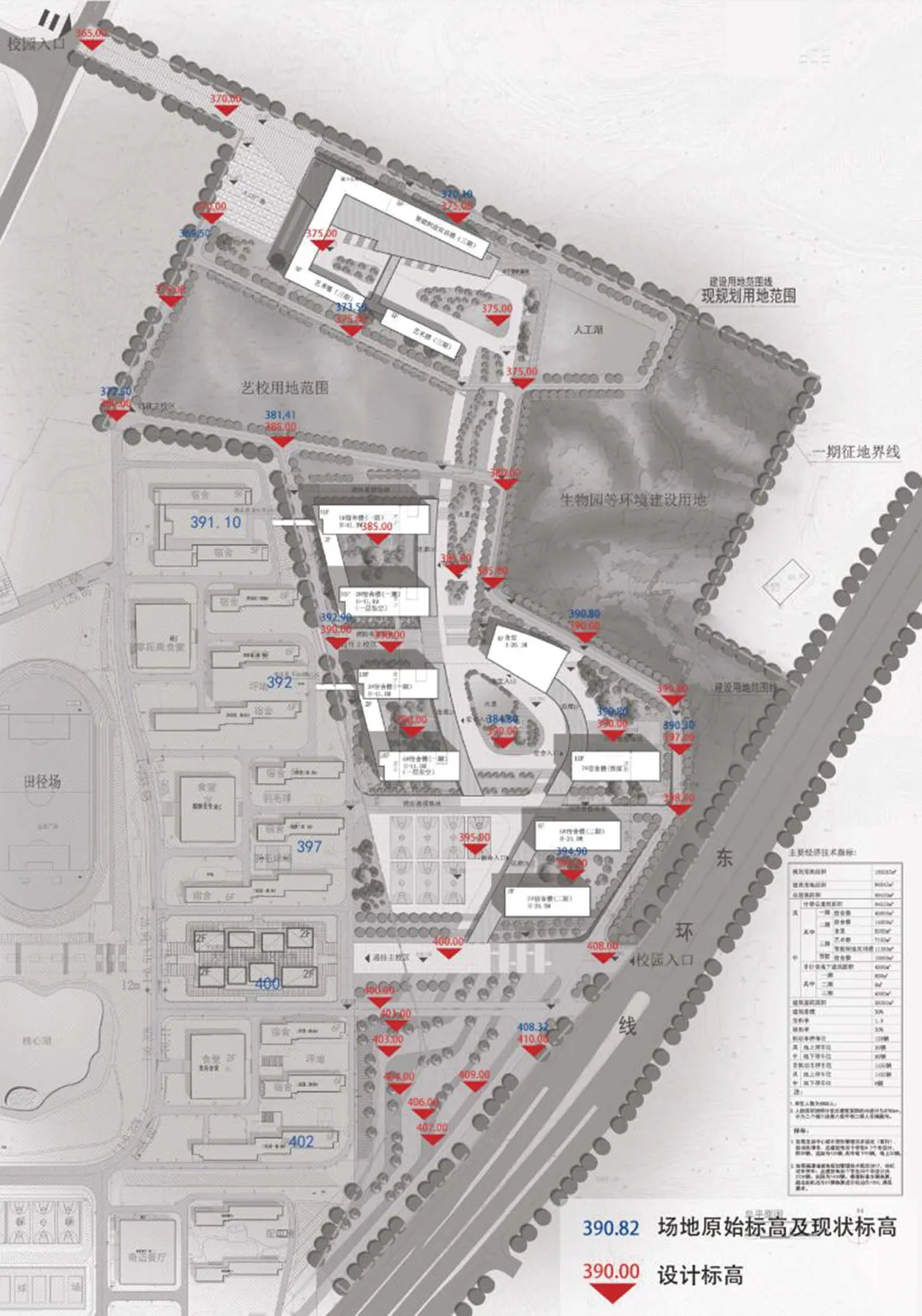

擴建校區用地位于一個山體凹地之上,場地標高整體走勢:南高北低,東高西低,整個地塊呈北窄南寬不規則多邊形,如圖2所示。最高點位于場地南側,高程為408。最低點位于場地西北側,高程為365。場地南側高程以390為主,場地北側高程為375。擴建校區主入口出入口位于地塊西側,通過校區內道路與龍巖學院舊校區連接。整個場地從南到北高差43 m,給豎向設計帶來了巨大挑戰。

圖2 場地分析

在分析完場地條件后,總結場地的特點,同時也在思考幾個問題:

(1)本案地形復雜,場地內存在多個標高的臺地,如何處理場地高差關系?

(2)作為龍巖學院的擴建,如何體現新舊校區的統一性和整體性,如圖3所示。

(3)如何體現人性化設計,為師生提供舒適的教學環境?

(4)如何用現代簡潔的設計手法體現龍巖學院的地域性?

圖3 舊校區同心樓

2 設計理念

2.1 軸線延續

擴建校區的設計延續舊校園的規劃設計,將主要軸線延續至舊校區的核心空間——同心廣場,形成一條東西向的校園主軸線。同時創造了一條南北向的景觀軸線,將南部生活區和北部教學區串聯在一起,成為設計中的兩條主要軸線。流線型的建筑空間與場地空間相呼應,營造出一種流暢的校園空間,如圖4~圖5所示。

圖4 擴建校區鳥瞰圖

圖5 生活區鳥瞰圖

2.2 造型協調

設計中提取了校區現有的建筑元素,造型簡潔現代,以橫向線條為主,通過簡單的形體處理,營造出豐富的校園空間。建筑色彩上采用跟舊校區一樣的白色、灰色與黃色,使得擴建校區與舊校區呈現整體統一的風格。

2.3 路徑便捷

根據場地高差現狀,因地制宜,盡量減少土方開挖與回填,實現場地內土方平衡。校園最大程度實行人車分流。車輛在各組團外圈繞行,組團內部形成四通八達的人行系統。為提高新舊校區高效通達性,設置多個連通口,縮短路徑,避免繞行。

設計重點考慮與舊校區的連接問題,提供便捷的連接路徑。在場地北側的規劃路設置擴建校區的主入口,南側在學生創業孵化基地處與原校園連接。由于場地中部被藝校占用,場地被分成南北兩個區域,通過一個狹長的地帶連接,使得擴建區域與原校區連接薄弱。因此,在場地中部,靠近藝校的南側位置,開設一條路徑,形成南北中的3條主路徑,均勻輻射整個擴建校區。

2.4 聚合空間

設計中提取土樓聚合,交流的元素,在場地中間圍合出橢圓的聚合形象,流線型的建筑空間與場地空間相呼應。營造出一種流暢的場地空間。宿舍樓隨著山勢形成層層遞進的共享平臺,豐富了空間體驗。同時,在場地不同區域設計不同景觀節點,在校園生態化景觀節點設計中融入了龍巖當地紅色文化元素,體現龍巖學院的地域特色文化,如圖6所示。

圖6 “聚合空間”理念

3 總體設計

3.1 功能分區

擴建校區與舊校區入口的連接,位于場地西側與南側。南側與原校區的連接延續校園一期規劃設計,將主要軸線延續至舊校區的核心空間——同心廣場。宿舍樓及食堂布置在場地南側相對方整和安靜的區域內,靠近舊校區的宿舍區,形成完整的生活版塊,方便統一管理使用。將藝術樓群跟智能制造區域布置在場地北側,使得藝術樓群不僅僅能提供給本校使用,還方便與相鄰的藝校共享資源。這樣生活區和教學區呈現一南一北的關系,互不干擾又聯系方便。各功能區塊之間布局有機、功能互補、聯系便捷,實現了對場地高效合理的利用,如圖7~圖8所示。

圖7 總平面圖

圖8 功能分區示意圖

3.2 交通組織

擴建校區的主入口根據要求,設在場地西北側。次入口設在場地東南側,面向東環路。同時,校園內設置多條連接舊校區的路徑,方便師生的通行。

車行道圍繞場地周邊布置,中心景觀帶內部完全不受車輛干擾,實現有效的人車分流。設計利用場地高差,非機動車停放區域位于宿舍樓底部架空層,學生停放后,可直接進入宿舍門廳,使用方便。

每棟宿舍之間設計了一個單層的連接體,形成一條風雨連廊,將各棟宿舍同食堂串聯在一起,體現了以人為本的設計策略。

3.3 豎向設計

山地建筑所處的復雜地形往往會給建筑創作帶來難度,在很大程度上,山地地形會成為制約建筑表現的關鍵性因素。但也正是由于山地地形的特殊性,為山地建筑創作拓展了更為廣闊的空間,同時為形成豐富的空間層次和獨特的風韻提供了有利條件[2]。

該項目建設范圍處在坡度較平緩、地段較開闊的山地環境中,因此通過局部挖方和填方形成幾個人工臺地來消化場地高差。首先依據場地現狀及周邊道路標高,將東側入口的高程定在408 m,通過設置入口大臺階將高程從408 m降到400 m,與舊校區的規劃軸線相連接。然后通過臺階下到395 m標高臺地,運動場地和5#、6#宿舍樓的出入口設在此標高。接著往北通過臺階下到390 m標高臺地,此臺地作為生活區廣場,3#、4#、7#宿舍樓以及食堂的出入口都設置在390 m標高。繼續往北下降5 m來到385 m標高,1#、2#宿舍樓的入口面向這里。接著往北通過臺階下到380 m標高臺地,此臺地與龍巖藝校的場地標高持平。通過臺階及坡道過渡到375 m標高,此標高作為教學區廣場,藝術樓和智能制造實訓樓的入口面向此標高。接著通過大臺階下到北側370 m標高入口廣場。最后通過緩坡與北側校園入口處365 m標高銜接,如圖9所示。

圖9 豎向設計示意圖

3.4 景觀設計

景觀結構上——用“二帶多鏈”來表達,一條景觀帶是以入口廣場為中心,沿東西向展開聯系著原校區校園軸線景觀帶,另一條是圍繞生活廣場的休閑景觀帶。“多鏈”是指從二條景觀帶中生長出來的多個內部庭院,如圖10所示。

圖10 景觀帶透視圖

景觀層次上——立體的、多方位的。

既有地面景觀,又有屋頂花園,既有中心景觀,又有庭院景觀、天井景觀。

景觀與建筑的關系上——是相互滲透的。

將建筑底層局部架空,讓中心景觀帶延續到建筑內部空間,建筑包含著景觀,如圖11所示。

圖11 生活區廣場透視圖

4 單體設計

4.1 平面布局

將學生宿舍、食堂設置在場地南側,靠近舊校區的宿舍區,從而形成一個完整生活區。藝術樓群與智能制造實訓樓設置在場地北側,動靜分區,既相互獨立又聯系方便。藝術樓群靠近龍巖藝校,形成完整的藝術版塊,方便共享。每個區域通過不同的標高,最大限度跟場地原始地形相結合,減少挖方填方,盡量實現場地內的土方平衡,從而節約投資。

7棟學生宿舍可容納 5500 名學生,一期4棟宿舍樓為高層內廊式,每棟10層,每間可容納4人,并帶獨立衛生間,底部通過裙房連接,并設置活動室等用房,方便學生交流。二期2棟宿舍樓為多層內廊式,每棟6層,每間均可容納4人,并帶有獨立衛生間。同時預留一棟高層內廊式宿舍樓。U 字半圍合形成的中庭,對學生們來說是個快樂的活動空間。中庭可以成為舉辦各種活動的中心廣場,讓學生們不僅僅只是待在宿舍而多了更多的公共交往空間,豐富了學生們的課余生活。

宿舍兩兩成組。通過一個門廳,管理兩棟宿舍,節約管理成本。

食堂位于生活區的中心區域,具有良好的可達性和均好性。食堂為3層,主入口面向390 m標高的生活廣場,方便師生就餐。食堂后勤區留出卸貨區域,出入方便。

藝術樓群設置在場地北側,部分功能區域方便與藝校共用,提高利用率。藝術樓為5層,主要功能為專用教室、琴房、表演廳等。

智能制造實訓樓設置在場地北側,與藝術樓群統一規劃設計。

4.2 造型設計

本案合理利用地形高差和山地特點,使建筑物依山就勢、鱗次櫛比、層級而上、隨著等高線的起伏與走向,形成生動的有山地特色的空間定位形式,使建筑形體的塑造融入山體地段環境之中,與地形地貌渾然一體。

設計中多采用連體設計,整體而大氣。不同標高組團通過連廊連接,層層疊疊,形成豐富的建筑形態。立面肌理采用錯動的橫向線條,簡約而不簡單,呈現和諧而統一的整體效果,如圖12所示。

圖12 藝術樓群效果圖

5 結語

任何建筑都處在特定自然環境中,在受到環境包容和制約的同時,又成為其不可分割的部分,形成新的環境景觀[3]。在龍巖學院擴建(一期)的設計中,根據基地現有條件,遵循因地制宜原則,最大限度順應基地原始地貌,借自然之態,并加以人為主動利用,使新建建筑與自然環境融為一體。同時借鑒土樓元素,融合本土文化,實現新舊校區和諧統一的對話。