西溪河畔的都市再生

——安溪縣解放路西片區(qū)舊城改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)

張享福

(福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 福建福州 350001)

0 引言

我國城鎮(zhèn)化浪潮下,從大城市城中村改造到三、四線城市整片區(qū)拆建的都市更新中,高容量建設(shè)方式被不斷重復(fù)選擇,使得城市形象逐漸趨同,造就了一片片壓抑呆板的“鋼筋混凝土森林”。雖然無法從根本上改變高容量建設(shè)對城市人居環(huán)境的沖擊,但在具體的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中希望做出一些有意義的嘗試。

1 項(xiàng)目背景

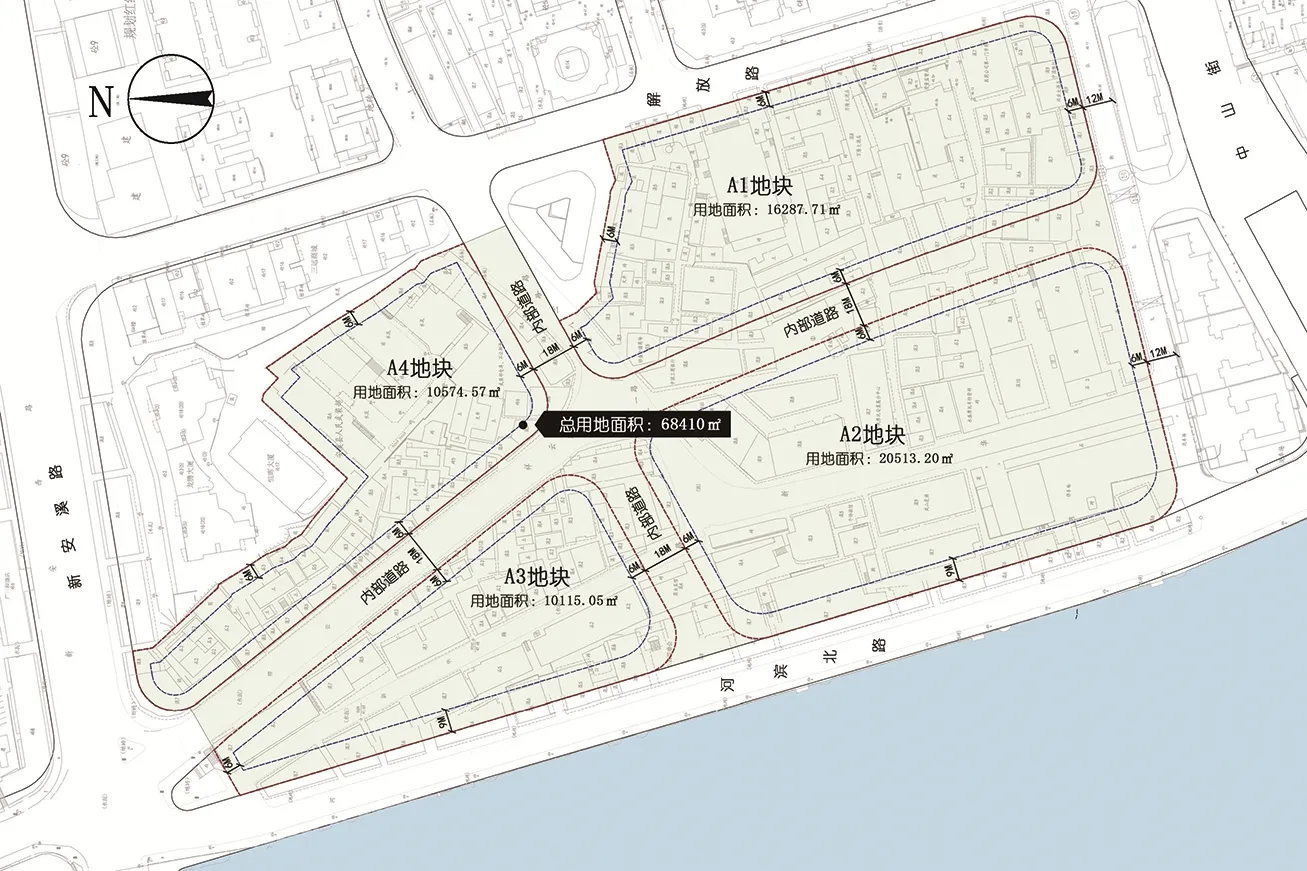

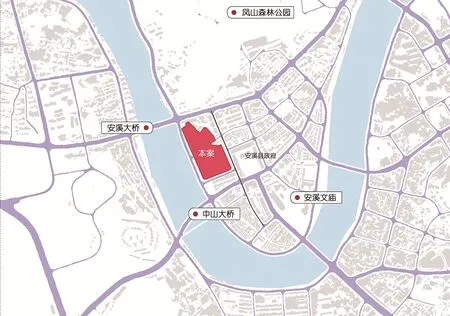

安溪縣解放路西片區(qū)舊改項(xiàng)目位于安溪縣城核心區(qū)域,整個(gè)基地呈南北向長條形分布,東至解放路,西至西溪河畔的河濱北路,南至中山大橋,北至安溪大橋,用地被縱橫兩條內(nèi)部道路劃分為大小不等形狀迥異的4個(gè)部分,如圖1所示。從用地總體情況來看,北倚鳳山森林公園,東臨解放路商業(yè)街,南面與歷史悠久的安溪文廟相伴,西面有長達(dá)400 m的臨河景觀界面,交通便捷且人文與自然景觀資源優(yōu)渥,如圖2所示。

圖1 項(xiàng)目用地現(xiàn)狀圖

圖2 周邊環(huán)境分析圖

項(xiàng)目用地原是老舊居民區(qū),受歷史條件限制,建筑設(shè)計(jì)與公共配套服務(wù)設(shè)施已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上時(shí)代發(fā)展步伐和居民生活質(zhì)量日益提升的需求。同樣位于縣城核心區(qū)域,壓抑狹窄逼仄的生活空間緊貼著都市繁華,就是這片城市舊區(qū)的最大現(xiàn)實(shí)。舊改片區(qū)現(xiàn)狀已嚴(yán)重影響人居環(huán)境品質(zhì),同時(shí)社會(huì)矛盾也日益突顯。安溪縣政府亟待改變這一局面,重塑城市形象,提升市政配套設(shè)施,改善人居環(huán)境品質(zhì)。

本項(xiàng)目總用地面積68 410 m2,A1地塊限高50 m,A2、A3地塊限高150 m,A4地塊限高100 m。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求,需建設(shè)30萬m2住宅、3.65萬m2商業(yè)、3萬m2辦公以及18班幼兒園,項(xiàng)目容積率高達(dá)5.44,周邊建筑密度大,建設(shè)需求與現(xiàn)狀矛盾突出。

2 設(shè)計(jì)策略

解放路西片區(qū)舊改項(xiàng)目是安溪縣城老城核心區(qū)域的都市更新項(xiàng)目,為了實(shí)現(xiàn)人居環(huán)境改善、空間品質(zhì)提升及城市形象重塑,重點(diǎn)關(guān)注都市更新過程中面臨歷史文脈延續(xù)、公共設(shè)施升級、景觀風(fēng)貌重構(gòu)等方面的問題,本次舊改設(shè)計(jì)提出了優(yōu)化城市資源、重塑城市形象、激發(fā)城市活力[1]、延續(xù)城市記憶及修復(fù)城市生態(tài)5個(gè)設(shè)計(jì)策略。

2.1 優(yōu)化城市資源

老舊城區(qū)受歷史條件限制,建筑布局往往擠占了所有能利用的土地資源,高密度低容積率,土地效率低下。因此都市更新要尋求改變這一現(xiàn)狀的方法。本次設(shè)計(jì)采取優(yōu)化內(nèi)部路網(wǎng)、整合建設(shè)用地、向高度要容量等措施來滿足高容量建設(shè)需求,以提高舊城改造中的土地利用率。

2.2 重塑城市形象

城市舊區(qū)幾乎是低矮密集銅墻鐵壁一般(圖3),“千城一面”的魔咒和城市水岸形象亟待改變。本次設(shè)計(jì)以延續(xù)城市肌理為出發(fā)點(diǎn),抓住每一次與環(huán)境對話的機(jī)會(huì),創(chuàng)建開放空間、打造濱水通廊[2],構(gòu)建獨(dú)具特色的城市開放空間,重塑城市形象。

圖3 用地現(xiàn)狀照片

2.3 激發(fā)城市活力

城市舊區(qū)因其公共配套設(shè)施不足、空間狹窄壓抑、人居環(huán)境落后、社會(huì)矛盾日益突出,大量優(yōu)質(zhì)人口外遷,城市逐步喪失活力。本次設(shè)計(jì)以人為本、引入商業(yè)主軸、打造區(qū)域中心為手段,重點(diǎn)提升公共配套設(shè)施,改善人居環(huán)境品質(zhì),增強(qiáng)區(qū)域吸引力,鼓勵(lì)“人的回歸”,以人的聚集激發(fā)城市活力。

2.4 延續(xù)城市記憶

舊城區(qū)是許多場所記憶的延續(xù),是集體情感和城市文脈的重要載體。本次設(shè)計(jì)通過對用地區(qū)域空間關(guān)系的梳理、老舊建筑的調(diào)研與分析、名木古樹的現(xiàn)場勘察,以延續(xù)傳統(tǒng)城市空間肌理和保留具有集體記憶場所的途徑,提升區(qū)域城市文化品位,使其成為傳承情感和留住鄉(xiāng)愁的重要載體。

2.5 修復(fù)城市生態(tài)

無序建設(shè)下的舊城區(qū),別說什么景觀空間了,連一片像樣的綠地都很難擁有。因此本次設(shè)計(jì)以濱水岸線景觀資源共享為切入點(diǎn),通過沿襲城市肌理、優(yōu)化建筑面寬、壓縮建筑尺度3個(gè)方面打造看得到山望得見水的城市生態(tài)體系。

3 設(shè)計(jì)實(shí)踐

本次設(shè)計(jì)基于理性嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃伎迹到y(tǒng)全面分析了用地內(nèi)外各種影響因素,從中尋找并解決矛盾問題,主要從整合建設(shè)用地、創(chuàng)建開放空間、打造區(qū)域中心、歷史風(fēng)貌塑造以及共享景觀資源5個(gè)方面展開。

3.1 優(yōu)化內(nèi)部路網(wǎng),整合建設(shè)用地

整個(gè)用地被縱橫兩條內(nèi)部道路劃分為4個(gè)形狀迥異的獨(dú)立區(qū)塊,用地面積少而又異形分散與高容量建設(shè)需求之間無疑是最為突出的矛盾,而本次舊城改造設(shè)計(jì)就是從解決這個(gè)最為突出的主要矛盾開始。

經(jīng)過對整個(gè)用地及其周邊環(huán)境的分析,土地潛力最大的是限高為150 m的A2、A3地塊,通過將內(nèi)部道路交叉口往東北方向移動(dòng),以取直內(nèi)部道路,達(dá)到既可增加兩個(gè)西側(cè)沿河地塊(A2地塊、A3地塊)的面積,又使用地更為方整,如圖4所示。充分利用西側(cè)兩個(gè)地塊(A2地塊、A3地塊)150 m限高條件,大大提高舊城改造中的土地利用率。土地高效利用為滿足超高容量的建設(shè)需求打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

圖4 用地整合分析圖

3.2 創(chuàng)建開放空間,打造濱水通廊

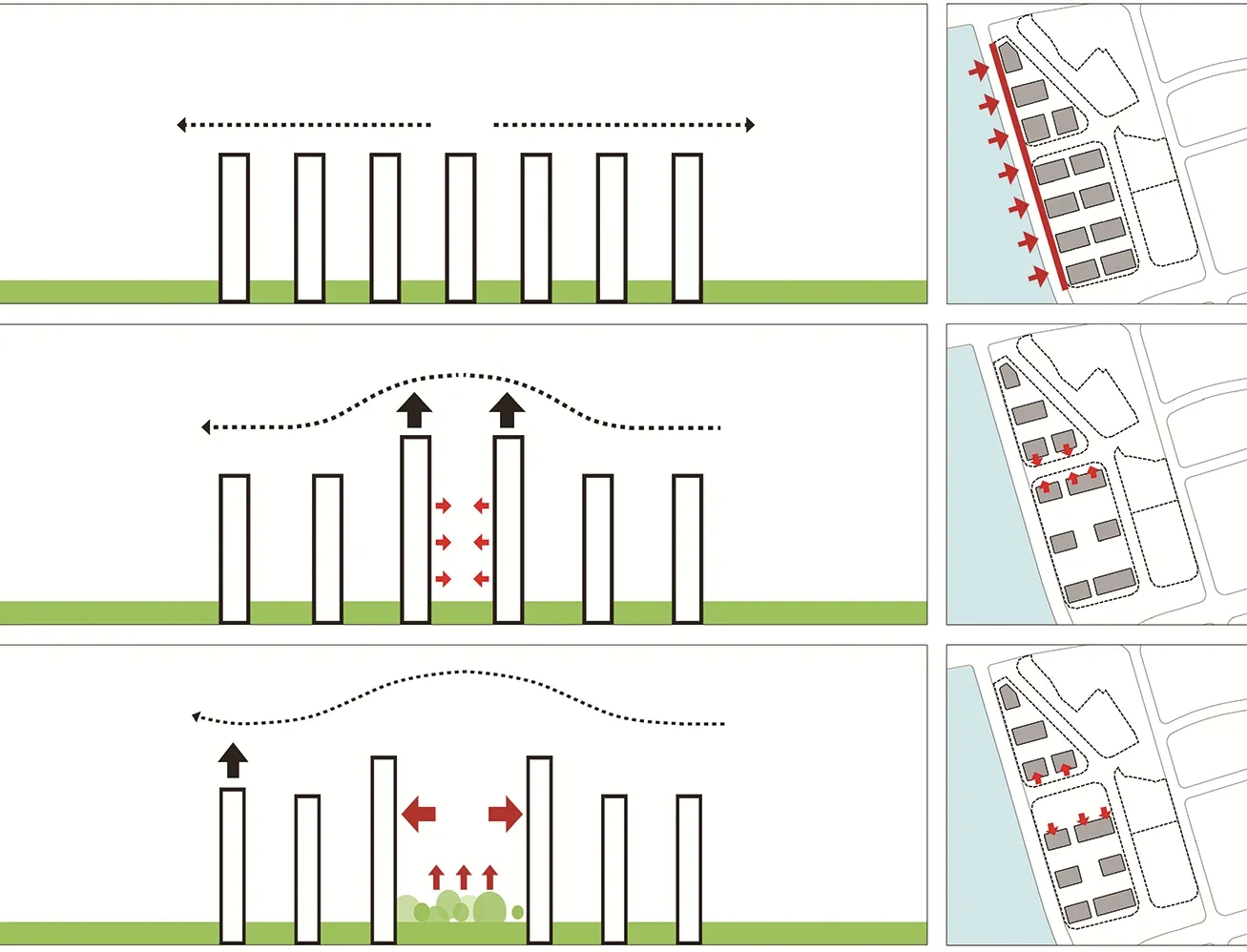

為滿足建設(shè)容量,沿河須布置7排百米高層住宅,高容量建設(shè)給沿河城市景觀帶來極大壓力。這種布局建筑間距小、沿河高密度建筑群形如城市高墻,阻斷了城市與西溪景觀的聯(lián)系,對塑造優(yōu)美西溪水岸城市形象造成災(zāi)難性后果。

對這種布局進(jìn)行優(yōu)化勢在必行,7排高層布局改為6排的同時(shí),將中間兩排的建筑高度拔高到150 m,在西溪河界面上形成高低起伏、層次豐富的天際線。但依然存在的問題是150 m高的兩排建筑之間勢必形成一道高而窄的壓抑空間。為了解決這個(gè)問題,一方面通過控制比例尺度,將高度與間距比控制在一個(gè)適宜的區(qū)間,住宅在沿河方向形成南北兩個(gè)組團(tuán),擴(kuò)大150 m高建筑之間距離;另一方面,通過優(yōu)化住宅平面,壓縮沿西溪河方向建筑進(jìn)深,進(jìn)一步擴(kuò)大150 m高建筑之間排距,使其形成一個(gè)開闊的城市濱水開放空間,在西溪河畔塑造具有高品質(zhì)景觀的人居“雙塔”城市新形象,如圖5~圖6所示。

圖5 布局優(yōu)化分析圖

圖6 項(xiàng)目沿西溪河透視圖

3.3 引入商業(yè)主軸,打造區(qū)域中心

有人活動(dòng)的空間才是有意義空間,有大量人流聚集的區(qū)域才有活力,都市更新后要有活力必須依靠“人的回歸”。對于這個(gè)問題,從設(shè)計(jì)一開始就有足夠清晰的認(rèn)識。

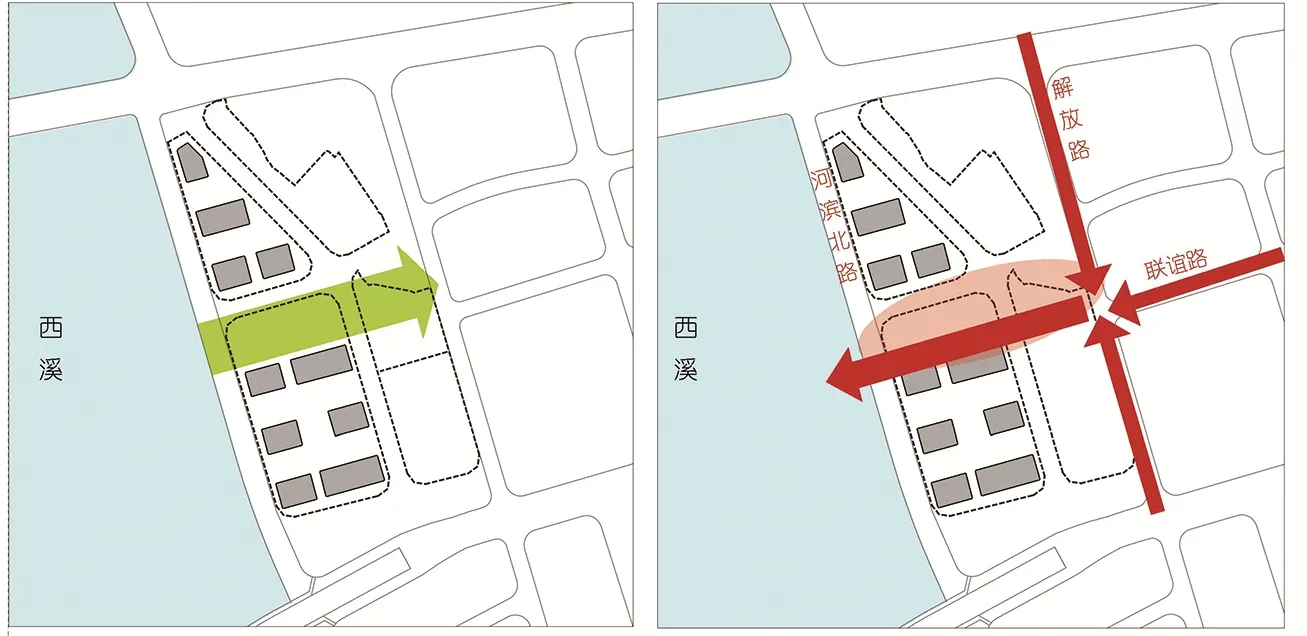

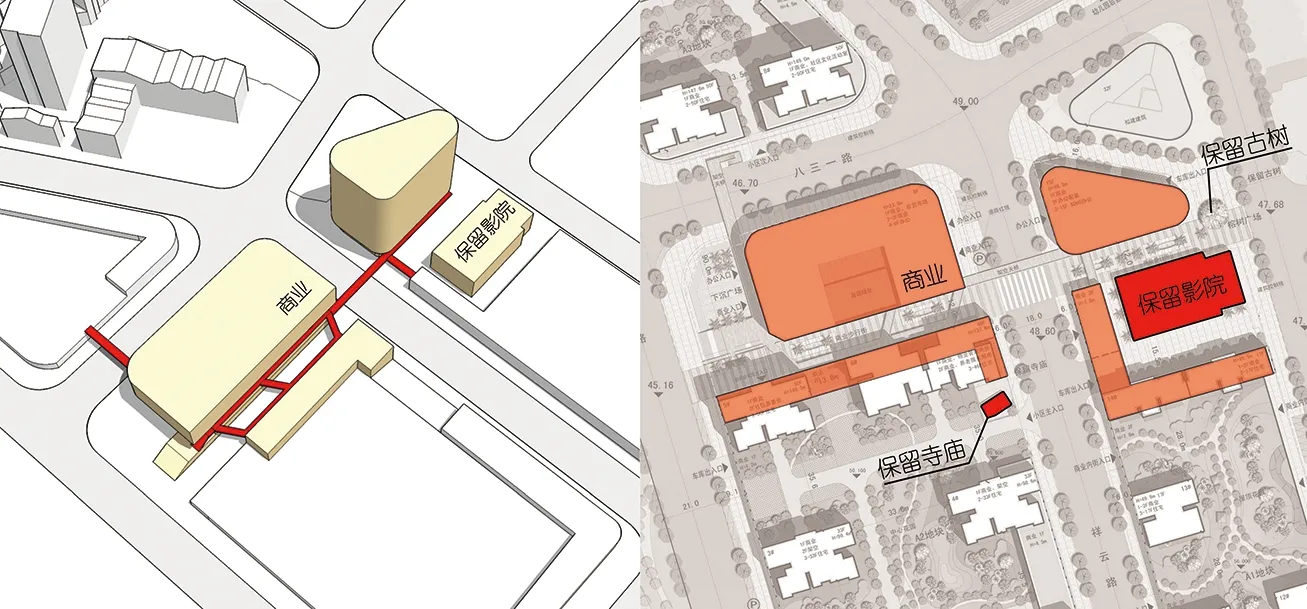

首先依托解放路繁華的商業(yè)氛圍,將聯(lián)誼街穿過開放空間延伸至河濱北路,形成商業(yè)主軸(圖7);其次沿主軸北側(cè)布置集中商業(yè),與住宅底商共同形成商業(yè)步行街;最后結(jié)合辦公樓底層的開放空間,設(shè)計(jì)東西向過街天橋,連續(xù)通暢的二層連廊可從聯(lián)誼街直達(dá)西溪河畔。一方面,二層連廊與開放的集中商業(yè)形成多層次、豎向立體化、高效便捷和安全舒適的慢行系統(tǒng),將解放路商圈自然延伸至河濱北路;另一方面,在開闊的濱水通廊中,由東向西依次布置電影院、辦公樓及商業(yè)中心等復(fù)合功能的城市開放空間。形成繁華而有活力的區(qū)域中心,成為激活該區(qū)域的動(dòng)力引擎,圖8~圖9所示。

圖7 商業(yè)主軸分析圖

圖8 商業(yè)中心透視圖

圖9 商業(yè)主軸透視圖

3.4 保留歷史空間,延續(xù)城市記憶

設(shè)計(jì)伊始,對傳承城市歷史文脈問題就相當(dāng)重視,在用地現(xiàn)場踏勘過程中,對空間環(huán)境、重要公共建筑、傳統(tǒng)民俗空間進(jìn)行了仔細(xì)認(rèn)真的調(diào)研分析。其中,玄壇宮、安溪縣電影院、古榕樹都具有保護(hù)、修繕、改造再利用的巨大價(jià)值。

(1)民俗古建

玄壇宮坐落于項(xiàng)目用地內(nèi),始建無考,歷代均有修繕,宮內(nèi)至今保存有乾隆年間狀元王杰寫下的“義方教子,清白傳家”的楹聯(lián)、古香爐和宋代石雕獅子。建筑靈巧華麗、古色古香,極具地方民俗特色,本案結(jié)合總體布局將其原址保留,如圖10所示。

圖10 玄壇宮現(xiàn)狀照片

(2)光影中的城市記憶

一座老字號的電影院,如同城市的一部歷史,裝滿了故事和回憶。它是矗立在解放路的老地標(biāo),是小城的集體記憶,是一輩子的情懷。從1962年投入使用,走過民間戲劇、膠片電影、數(shù)字電影的五十多年的歷史,如圖11所示。本次設(shè)計(jì)通過保留其最具時(shí)代特征的主立面,為步行街塑造獨(dú)具特色的商業(yè)地標(biāo),對影劇院的電影放映空間進(jìn)行升級改造,讓其重新煥發(fā)活力,如圖12~圖13所示。

圖11 安溪影劇院現(xiàn)狀照片

圖12 安溪影劇院改造后透視圖

(3)滄桑古榕

“榕樹參天木,千年逾古稀。枝繁形若蓋,葉茂影如衣”。根如蟠龍,皮若裂巖,彎曲矯健的枝干,光影婆娑的翠綠,無不在述說著片土地的如歌歲月和滄桑歷史,如圖12所示。本著對歷史人文的尊重,本案將其原址保留,形成重要的城市景觀節(jié)點(diǎn)。

民俗古建、老電影院以及滄桑古榕無不是城市文化的具象物化,她們承載著這座城的過去、現(xiàn)在和未來,是時(shí)間在構(gòu)筑物上的凝固[3]。本次舊城改造設(shè)計(jì)將她們保留、修繕、改造,巧妙地融入到整體布局中,打造記憶中熟悉的空間環(huán)境,盛得住情感、留得住鄉(xiāng)愁。

圖13 商業(yè)主軸分析圖

3.5 望山見水,景觀共享

安溪縣城是一座山水融合的美麗城市,本次舊城改造設(shè)計(jì)特別注重山、水、城的關(guān)系,從建立景觀通廊、擴(kuò)寬通廊尺度及減少視線阻礙3個(gè)方面為切入點(diǎn)。

圖14 項(xiàng)目總平面圖

首先是在總體布局上沿襲了城市肌理,順地就勢進(jìn)行總體布局(圖14),建筑在東西方向上采用平行并列的布局方式,在南北兩排建筑之間形成一條條從西溪河畔直達(dá)城市內(nèi)部的景觀通廊。其次是合理布局建筑朝向,優(yōu)化住宅平面圖,壓縮建筑沿西溪河方向的面寬,進(jìn)一步擴(kuò)大建筑之間的景觀通廊。最后是因地制宜將A4地塊北段設(shè)計(jì)成低層線性布局的沿街商業(yè),以減少城市空間擁堵和對景觀視線的阻擋。如此,形成一個(gè)山、水、城共融的城市景觀共享生態(tài)體系,如圖15所示。

圖15 商業(yè)主軸鳥瞰透視圖

4 結(jié)語

新型城鎮(zhèn)化浪潮下,舊城改造是建筑師經(jīng)常要面對的課題,既要滿足經(jīng)濟(jì)效益,又要兼顧社會(huì)效益,要在這兩者之間找到最佳平衡點(diǎn),必須將問題回歸到城市這個(gè)有機(jī)體中去系統(tǒng)性思考[4]。從城市資源、城市形象、城市活力、城市記憶、城市生態(tài)5個(gè)方面認(rèn)真分析,從中找出主要矛盾,并尋求解決矛盾的途徑,這個(gè)過程既是設(shè)計(jì)特色產(chǎn)生的起點(diǎn)也是落腳點(diǎn)。應(yīng)該珍惜并緊緊抓住每一次與環(huán)境對話的機(jī)會(huì),從中尋找到設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn),從而提高設(shè)計(jì)品質(zhì)。