雙胎妊娠并發癥變化的回顧性分析

朱金改,陳玉林,余章斌,陳小慧,姜承耀

(南京醫科大學附屬婦產醫院(南京市婦幼保健院)兒科,南京 210004)

隨著輔助生殖技術的快速發展與進步,雙胎妊娠的數量逐漸增加。雙胎妊娠屬于一種高危妊娠,與單胎妊娠相比,更易發生圍產期并發癥,如妊娠期高血壓疾病、早產、妊娠期肝內膽汁淤積癥、產后出血等,而母親圍產期并發癥與多種新生兒并發癥,如新生兒窒息、新生兒呼吸窘迫綜合癥、早產兒腦白質損傷等疾病密切相關[1-2]。本研究回顧性分析2010~2019年近10年間于南京市婦幼保健院分娩的雙胎妊娠母親圍產期并發癥的變化,為臨床更好地管理雙胎妊娠提供依據。

資料與方法

一、研究對象

回顧性收集2010年1月1日至2019年12月31日在南京市婦幼保健院住院分娩的雙胎妊娠病例。納入標準:分娩孕周>22周。排除標準:未住院分娩的雙胎妊娠母親。

本研究獲得南京市婦幼保健院倫理委員會批準(寧婦倫字2020KY-046號)。

二、研究方法

1.資料收集:查閱電子病歷,收集孕產婦的一般情況和圍產期相關并發癥。一般情況包括孕產婦年齡、受孕方式、孕次、產次、分娩孕周;圍產期相關并發癥包括妊娠期高血壓、子癇前期、妊娠期糖尿病、妊娠期肝內膽汁淤積癥、產后出血。

2.分析內容:分析雙胎妊娠產婦一般情況,包括年齡變化趨勢、高齡產婦占比、高齡初產占比、不同受孕方式占比、不同出生孕周占比、早產發生率。分析圍產期相關并發癥占比及變化趨勢。

三、相關疾病診斷標準

本研究中所涉及的婦產科疾病如妊娠期高血壓、子癇前期、妊娠期糖尿病、妊娠期肝內膽汁淤積癥、產后出血等的診斷均參考第九版婦產科學[3]。

四、統計學分析

結 果

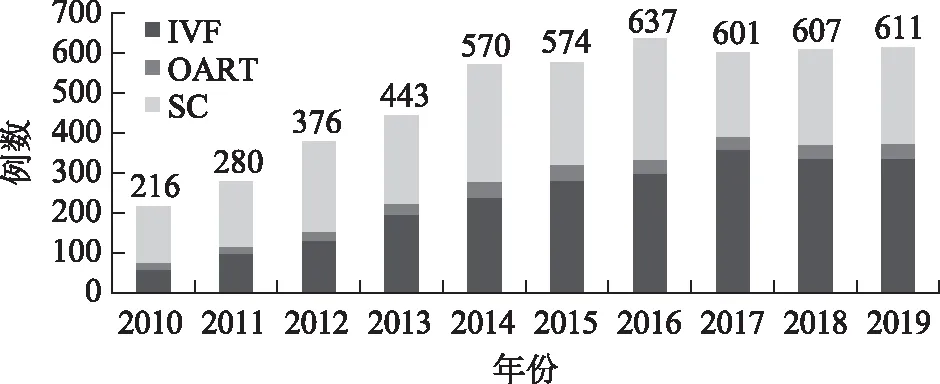

一、近10年雙胎妊娠數量

研究期間,檢索病例共收集雙胎妊娠孕產婦4 915例,雙胎妊娠數從2010年的216例增加到2019年的611例,呈上升趨勢(圖1)。

IVF:體外授精-胚胎移植;OART:人工授精或促排卵;SC:自然受孕圖1 2010~2019年雙胎孕產婦例數及受孕方式占比年度趨勢

二、受孕方式的變化

雙胎受孕方式包括自然受孕和輔助生殖(包括IVF、OART)。輔助生殖雙胎比例從2010年的34.3%上升到2019年的60.9%,呈逐年上升趨勢,與雙胎妊娠的增加趨勢相同(圖1)。

三、孕產婦一般情況的變化

雙胎孕產婦的平均年齡為(29.95±4.20)歲(18~50歲),呈逐年緩慢增加趨勢,從2010年的(29.16±4.32)歲(19~47歲)上升至2019年的(30.61±4.12)歲(18~50歲);高齡雙胎孕產婦占比平均13.9%,呈逐年上升趨勢,從2010年的8.3%上升至2019年的16.2%。大部分雙胎妊娠產婦為初產婦(83.3%,4 092例),其中G1P0占53.7%(2 639例)、GxP0占29.6%(1 453例);高齡初產雙胎占比平均8.2%(403例),同樣高齡初產雙胎占比每年也呈上升趨勢(圖2)。

圖2 2010~2019年雙胎高齡產婦及高齡初產占比年度趨勢

四、圍產期并發癥的變化

本研究主要對雙胎孕產婦妊娠期高血壓相關疾病(妊娠期高血壓、子癇前期)、妊娠期糖尿病、妊娠期肝內膽汁淤積癥、產后出血的發生率進行統計分析。結果顯示:近10年間,雙胎孕產婦妊娠期高血壓/子癇前期、妊娠期糖尿病的發生率總體呈上升趨勢,而妊娠期肝內膽汁淤積癥和產后出血的發生率呈現下降趨勢(圖3)。

圖3 2010~2019年雙胎妊娠圍產期并發癥發生率年度趨勢

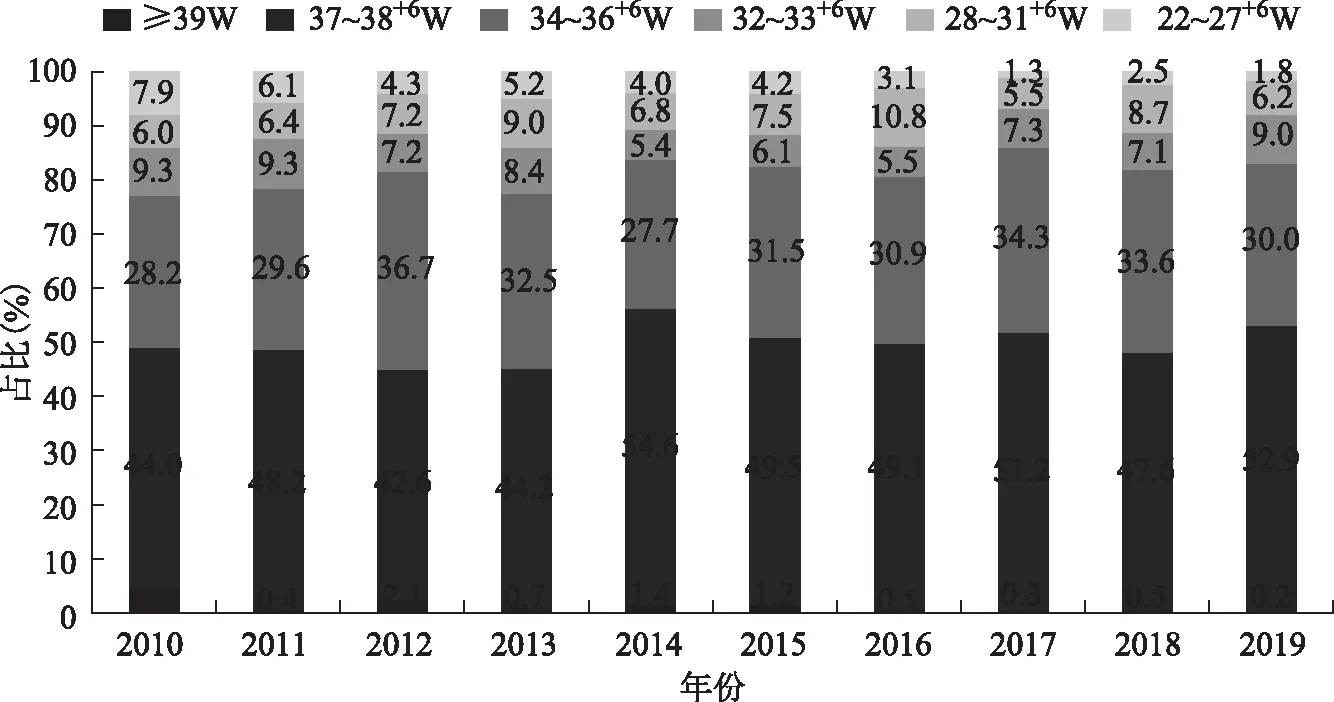

五、分娩孕周的變化

在研究的10年間,雙胎分娩孕周主要集中在34~38+6周,有上升趨勢;變化趨勢最明顯的是22~27+6周和≥39周分娩,均呈下降趨勢,其中22~27+6周的占比從2010年的7.9%下降至2019年的1.8%,≥39周的占比則從4.6%下降到0.2%(圖4)。

圖4 2010~2019年雙胎妊娠分娩孕周占比年度趨勢

雙胎的早產(分娩孕周<37周)發生率平均為49.9%(44.0%~55.3%),總體年度趨勢變化不大(圖5)。

圖5 2010~2019年雙胎妊娠早產發生率年度趨勢

討 論

近30年來,全球雙胎妊娠的發生率明顯增加[4-6]。本研究中南京市婦幼保健院住院分娩的雙胎妊娠數從2010年的216例增加到2019年的611例,呈上升趨勢。

研究表明,雙胎發生率增加與孕婦年齡的增長及輔助生殖技術的迅速發展密切相關[7]。在輔助生殖實施過程中多使用促排卵藥物,且由于家長對成功妊娠的高期望及輔助生殖技術帶來的經濟負擔的增加,為提高輔助生殖成功率,在胚胎移植時往往同時移植兩枚或三枚胚胎,因此輔助生殖所致雙胎總量及比例明顯增加。2015年美國輔助生殖中雙胎發生率高達35.3%,而自然受孕雙胎發生率僅為3.4%[8]。本院近10年間輔助生殖雙胎比例從2010年的34.3%上升到2019年的60.9%,同樣支持“雙胎妊娠的增加與輔助生殖技術的使用密切相關”的結論。

隨著教育水平的提高、生活理念的改變及社會競爭日益激烈,我國晚婚晚育婦女越來越多,而高齡孕產婦增加了圍產期相關疾病的危險。本研究中,雙胎孕產婦的年齡呈上升趨勢,2010~2019年間雙胎孕產婦平均年齡上升了1.5歲,這種上升趨勢同樣表現在雙胎高齡孕產婦比例、高齡初產比例的增加。我國在2015年10月全面放開二胎政策,也增加了高齡孕產婦的比例。本研究中2016年雙胎數量達最高峰637例,2017年雙胎高齡孕產婦比例達最高17.0%。大部分雙胎妊娠孕產婦為初產婦,本研究中雙胎初產婦比例高達83.3%,與國內外的報道[6,9]相一致。

雙胎妊娠顯著增加孕產婦并發癥發生率[10],如妊娠期高血壓疾病、妊娠期膽汁淤積癥、貧血、胎膜早破、產后出血、早產等。高齡(≥40歲)、孕前糖尿病、肥胖、原有血管疾病、多胎妊娠、輔助生殖等是妊娠期高血壓疾病發生的高危因素[11-13]。本研究中,在2010~2019年間,雙胎孕產婦妊娠期高血壓疾病發生率整體呈現上升趨勢,從2010年的12.5%上升至2019年的16.5%,這種上升可能與高齡、輔助生殖比例增加有關。妊娠期糖尿病的發生率在全球范圍內均在上升[14-15],這種上升在雙胎妊娠中尤為明顯,可能是由于對高危妊娠進行了細致的檢查,與雙胎孕產婦的高齡和肥胖也有關系。本研究中,雙胎孕產婦妊娠期糖尿病發生率上升明顯,從2010年的10.2%上升至2019年的27.8%;相反,妊娠期肝內膽汁淤積癥及產后出血發病率呈下降趨勢,這可能得益于醫患雙方的重視和醫護水平的提升。由于肝臟激素水平負擔增加,雙胎妊娠孕產婦更容易發生肝內膽汁淤積癥[16]。高水平的膽汁酸增加了胎兒宮內死亡的危險,且更為嚴重的是這種宮內死亡是突然發生、不可預測的,故妊娠期肝內膽汁淤積癥的預防尤為重要。據調查研究顯示,針對性地選擇合適的護理干預措施可以降低妊娠期肝內膽汁淤積癥的發病率[17-18]。產后出血是常見而又嚴重的產科并發癥之一,是產婦死亡的首要原因。近年來,隨著醫療水平、護理質量的不斷改進,產后出血發生率及孕產婦的死亡率在逐年下降,但仍需重視[19]。

雙胎妊娠的分娩時機一直是臨床關注的焦點,且國內外的意見不統一。2011年英國國家臨床優化研究所臨床指南推薦非復雜性雙胎妊娠(無并發癥及合并癥的雙胎妊娠)中雙絨毛膜雙羊膜囊雙胎(Dichorionic diamniotic twin pregnancy,DCDA)和單絨毛膜雙羊膜囊雙胎(Monochorionic diamniotic twin pregnancy,MCDA)的最佳分娩孕周分別是37和36周[20];2014年美國婦產科醫師學會臨床指南推薦非復雜性雙胎妊娠中DCDA和MCDA的最佳分娩孕周分別是38周和34~37+6周[21];2015年中華醫學會圍產醫學分會胎兒醫學學組和中華醫學會婦產科學分會產科學組建議無合并癥和并發癥的DCDA雙胎可期待至38周時分娩,而MCDA雙胎可在嚴密監測下至37周分娩(推薦等級B)[22]。本研究中雙胎分娩孕周主要集中在34~38+6周,且呈現上升趨勢,而大胎齡(≥39周)分娩呈下降趨勢,變化規律符合國內外指南;雙胎早產發生率(分娩孕周<37周)變化趨勢不明顯(44.0%~55.3%,平均約49.9%),但明顯高于單胎[6],故應繼續加強雙胎妊娠產前監護,減少早產發生。

綜上所述,隨著輔助生殖技術的發展及婦女生育的推遲,本院近10年雙胎妊娠數量逐年增加;妊娠期高血壓/子癇前期、妊娠期糖尿病的發生率有上升趨勢;較驚喜的是,妊娠期肝內膽汁淤積癥及產后出血的發生率呈下降趨勢。雙胎早產發生率較高,我們應采取主動干預措施降低雙胎妊娠圍產期并發癥,特別是妊娠期高血壓疾病、妊娠期糖尿病及早產發生的風險,以進一步改善雙胎妊娠的管理和結局。

本研究尚存在不足之處:數據來源于單一醫院;不包括孕周<22周前流產的雙胎孕婦人群;為回顧性收集數據,雙胎妊娠的絨毛膜性質相關數據缺失較多,我們無法統計。因此,建立雙胎妊娠數據庫,進行前瞻性的雙胎妊娠隊列研究具有重要意義。