甘蔗渣熱解特性及產物分析

馬 楠,曹 越,孫 軍

(1.江蘇聯合職業技術學院南京分院,江蘇 南京 210019;2.海安中楹等離子體科技有限公司,江蘇 南通 226600;3.南京林業大學,江蘇 南京210019)

0 引言

甘蔗渣是制糖工業的重要副產品,它是甘蔗經壓榨或滲出處理提汁后剩余的殘渣,除部分作為鍋爐燃料滿足制糖生產過程中的能源需求以外,我國制糖企業每年還有600~650萬噸甘蔗渣需要進行處理和利用[1]。甘蔗渣含有大量的有機成分(纖維素40%~50%、半纖維素25%~30%和木質素16%~25%[2]),目前國內對甘蔗渣熱解的研究主要聚焦在催化熱解甘蔗渣木質素上。韓洪晶等[3]對鐵酸鈣氧化物(Ca1-xPrxFeO3,簡稱CPF-x)催化熱解甘蔗渣木質素制備酚類化合物進行了研究,趙宏志[4]研究了錳基鈣鈦礦氧化物AMnO3(A=Sr、Ca、Ba)催化熱解甘蔗渣木質素的性能,并對甘蔗渣木質素催化熱解的液相產物組成進行分析,陳彥廣等[5]對CaZr0.4Fe0.6O3(CZFO)鈣鈦礦型氧化物催化熱解甘蔗渣木質素制備芳香類化合物進行了研究。本文采用熱重分析和熱裂解-氣質聯用分析方法,對甘蔗渣熱解過程及其熱解產物進行研究,研究結果可為甘蔗渣快速熱解工藝優化以及高附加值精細化工產品的提取提供基礎數據,促進甘蔗渣的梯級利用。

1 試驗材料、方法與儀器

1.1 試驗材料

甘蔗渣取自廣西,經自然風干后粉碎、篩選、烘干處理,粒徑<0.2 mm。

1.2 試驗方法與儀器

1.2.1 熱重分析

試驗設備:德國Netzsch公司生產STA 409 PC 熱重—差示(TG-DSC)同步熱分析儀。

試驗條件及方案:試樣質量(10±0.1)mg,升溫范圍:室溫~1 000 ℃,升溫速率:10、20、30、50 ℃/min,試驗環境:氮氣,吹掃氣氮氣流量30 mL/min,保護氣氮氣流量20 mL/min。

1.2.2 熱裂解-氣質聯用分析PY-GC/MS

試驗設備及原理:CDS5200型鉑金絲熱裂解儀,溫度范圍:室溫~1 400 ℃。Agilent GC7890A-MSD5975C型氣相色譜-質譜聯用儀。設備分為裂解器與氣相色譜分析系統兩部分,在裂解器內利用白金燈絲快速加熱對樣品脈沖熱裂解,在高溫下高分子的聚合鏈斷裂,生成原先的單體分子或者有規律、有特征的小分子碎片,在載氣的作用下使其進入氣相色譜分析系統,經色譜柱分離,最后經質譜定性分析。

試驗方法:試驗樣品放置于石英管中,管兩端用石英棉固定以防樣品泄漏,將石英管放置在帶有彈簧狀的快速加熱鉑金燈絲中央,送入熱裂解儀。裂解儀附件溫250 ℃,裂解探針初始溫度20 ℃,設置裂解終溫600 ℃,升溫速率50 ℃/min。為防止熱裂解產物冷凝,外部傳輸管路的溫度都保持在200 ℃以上。

2 試驗結果與分析

2.1 甘蔗渣熱解過程分析

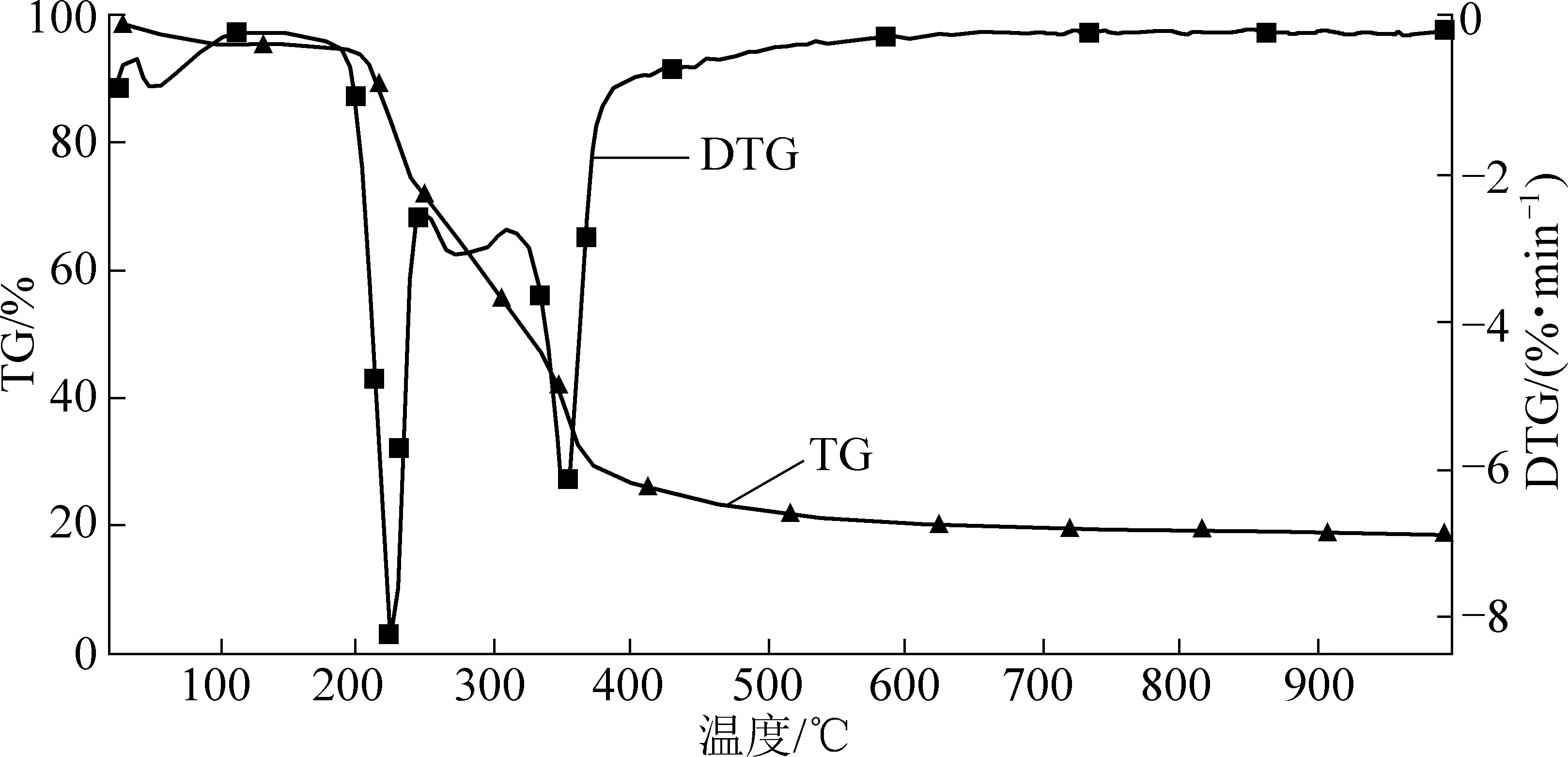

圖1為升溫速率10 ℃/min時甘蔗渣熱解曲線,TG反映熱解過程試樣的失重量,對其進行微分得到DTG曲線,反映整個熱解過程試樣相應的失重速率,各階段特征參數如表1所示。

表1 試樣熱解過程

圖1 甘蔗渣熱解曲線Fig.1 Pyrolysis curves of sugarcane bagasse

從圖表中可知甘蔗渣熱解過程大致可分為干燥失水、快速熱解和炭化三個階段。

第一階段從室溫到200 ℃左右,為甘蔗渣試樣失水階段,失重率為5.16%。DTG曲線出現了第一個波峰,對應的峰值溫度為53.9 ℃。此階段甘蔗渣的化學成分幾乎不發生變化。

第二階段是熱解主要階段,主要溫度區間在200~550 ℃左右,試樣揮發分析出,試樣質量損失加快,質量減少了72.94%。這一階段熱解反應劇烈,DTG曲線產生失重速率峰,對應的峰值溫度為224.8 ℃和351.7 ℃,失重速率為8.50%/min、6.35%/min。在該溫度區間內甘蔗渣熱解生成小分子氣體以及大分子的可冷凝揮發成分而造成明顯失重。

第三階段為炭化階段,此階段主要是熱解殘留物發生緩慢分解,生成灰分和固定碳的過程,溫度從550 ℃至失重結束,該過程試樣質量損失很小,在600 ℃之后TG曲線相對平緩,DTG曲線變化緩慢逐漸回到基線,熱解速率有所減緩,質量減少了3.35%,最后生成碳和灰渣,殘留質量為18.55%。

2.2 不同升溫速率對熱解過程的影響

不同升溫速率下甘蔗渣熱解DTG曲線見圖2。從圖2可以看出,隨著升溫速率的增加,揮發分析出速率峰值先上升后下降,對應的峰值溫度逐漸增大;主要熱解階段的起始溫度、最大失重率及其對應的溫度以及熱解終止溫度均升高,DTG曲線向高溫側移動。隨著升溫速率增大,熱解溫度區間逐漸向后偏移,隨著溫度的升高,出現熱滯后現象;質量損失率逐漸增大,主要是由于較高的升溫速率促使熱解反應更加劇烈,氧氣和熱量更快地擴散到焦炭表面,使焦炭熱解更加充分。

圖2 不同升溫速率試樣熱解DTG曲線Fig.2 DTG curves of sugarcane bagasse at different heating rates

為綜合評價甘蔗渣的熱解特性,定義熱解特性指數P[6]為:

P=(dw/dt)max(dw/dt)meanV∞/(TmaxTsΔT1/2)

式中:(dw/dt)max為揮發份最大失重速率,DTG曲線中峰值,%/min;

(dw/dt)mean為揮發份平均失重速率,熱解失重率與熱解時間之比,%/min;

V∞為熱解最大失重率,%;

Tmax對應(dw/dt)max的峰值溫度,℃;

Ts為初始溫度,℃;

ΔT1/2為半峰寬,即對應(dw/dt)/(dw/dt)max=1/2的溫度區間;

P值是生物質熱解特性的判斷指標,P值越大,揮發分的析出特性越好,熱解效果越強。甘蔗渣熱解特性指數見表2。

表2 甘蔗渣熱解特性指數

從表中可以看出:Ts隨著升溫速率增加呈遞增現象,說明升溫速率的增加不利于揮發分的析出;(dw/dt)max和(dw/dt)mean隨著升溫速率增加而增加,表明揮發分的析出越來越劇烈;P隨著升溫速率增加而增加,表明甘蔗渣揮發分的析出特性變好,熱解反應更容易。當升溫速率越快時,甘蔗渣熱解生成小分子氣體以及大分子的可冷凝揮發成分快速析出而造成明顯失重。總體來說,提高升溫速率有利于加快甘蔗渣的熱解反應。

2.3 甘蔗渣熱解產物PY-GC/MS分析

利用PY-GC/MS聯用技術將甘蔗渣試樣熱裂解后分析,得到甘蔗渣PY-GC/MS總離子流色譜圖如下圖3所示。

生物質快速熱解的產物包括不可冷凝氣體(CO、CO2、CH4、H2等)、可揮發性物質和不可揮發性低聚物,作為生物質熱解特性重要的表征手段,PY-GC/MS對可揮發性有機物的分析方便快捷[7]。從上圖3可以看出,樣品實驗保留時間范圍在1.5~20 min,經分析得到181個特征峰,經過選取匹配度80以上的成分共剩下93個特征峰,經過對比NIST標準譜庫后共篩選出甘蔗渣熱裂解產物82種,這些物質大致可以分為芳香化合物、烯烴類、雜環化合物、羰基化合物、烷烴類、含氮有機物、有機抽提劑、含硫有機物、醇類和其他共10個種類。甘蔗渣熱裂解產物分類見表3。

表3 甘蔗渣熱裂解產物分類

圖3 甘蔗渣PY-GC/MS總離子流色譜圖Fig.3 PY-GC/MS total ion chromatogram of sugarcane bagasse

芳香化合物26種中含量較多的是菲,2017年10月27日,世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,菲在3類致癌物清單中。菲[8]可用于合成樹脂、植物生長激素、還原染料、鞣料等方面,經氫化制得全氫菲可用于生產噴氣飛機的燃料。

烯烴類化合物以油酸居多,油酸[9]及其衍生物廣泛用于乳化劑、潤滑劑、印染助劑、工業溶劑等。

雜環化合物其分子結構中含有雜環結構[10],即構成環的原子除碳原子之外,還至少含有一個雜原子。甘蔗渣熱裂解產物中共有雜環化合物9種,含量較多的是糠醛和2,3-二氫苯并呋喃。糠醛也在3類致癌物清單之列,但其作為重要的有機化工原料,可用于制取順丁烯二酸酐、乙二酸、糠醇、四氫呋喃,還可用其合成糠醛樹脂、呋喃樹脂、橡膠硫化促進劑、橡塑防老劑、防腐劑等,主要用在醫藥、農藥、獸藥以及食品行業[11]。2,3-二氫苯并呋喃具有良好的藥物活性和生理活性,已廣泛應用于農藥、醫藥及精細化工等領域[12],但現階段2,3-二氫苯并呋喃主要通過有機合成方法合成,污染嚴重、操作復雜,可考慮甘蔗渣催化裂解提取[13]。

羰基化合物以2-羥基-2-環戊烯-1-酮居多;烷烴類物質含量較多的是環十四烷;含氮有機物主要是十七腈,均為重要的精細化工產品。

采用峰面積歸一化法計算進行半定量分析[14],上述82種產物中甘蔗渣的主要熱裂解特征產物是有機抽提劑硬脂酸和棕櫚酸,其含量占比分別為25.6%和10.58%。硬脂酸廣泛應用于橡膠工業、化妝品工業、塑料工業及紡織工業等,最新研究其改性提高某顏料的耐熱性[15]。棕櫚酸用于制造無味氯霉素及各種棕櫚酸金屬鹽等,最新研究其用于合成絕熱材料[16]。硬脂酸和棕櫚酸的質譜圖見圖4。

圖4 硬脂酸、棕櫚酸質譜圖Fig.4 Mass spectrogram of stearic acid and palmitic acid

除了硬脂酸和棕櫚酸外,主要熱裂解特征產物還有含硫有機物2-阿氨基乙醇酯、雜環化合物糠醛、醇類2-(十八氧基)乙醇、油酸、異戊二烯、環十四烷、十八烯、硬酯酸甲酯等,詳見表4。

表4 甘蔗渣主要熱裂解產物

3 結論

(1)甘蔗渣燃料的熱解過程大致可分為干燥失水(室溫~200 ℃)、快速熱解(200~550 ℃)、炭化(550~999 ℃)三個階段,其中快速熱解階段為熱解主要階段,試樣失重高達75%。提高升溫速率有利于加快甘蔗渣的熱解反應。

(2)甘蔗渣在600 ℃終溫下熱裂解特征產物共82種,這些物質大致可以分為芳香化合物、烯烴類、雜環化合物、羰基化合物、烷烴類、含氮有機物、有機抽提劑、含硫有機物、醇類、其他10個種類。

(3)甘蔗渣主要的熱裂解特征產物是硬脂酸和棕櫚酸,此外還有2-阿氨基乙醇酯、糠醛、2-(十八氧基)乙醇、油酸、異戊二烯、環十四烷、十八烯、硬酯酸甲酯等。