內蒙古自治區危險廢物利用處置現狀及對策

馮利忠,侯元松

(1.內蒙古自治區固體廢物與土壤生態環境技術中心,內蒙古 呼和浩特 010011;2.內蒙古自治區生態環境低碳發展中心,內蒙古 呼和浩特 010011)

0 引言

危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的固體廢物[1],具有毒性(Toxicity,T)、腐蝕性(Corrosivity,C)、易燃性(Ignitability,I)、反應性(Reactivity,R) 和感染性(lnfectivity,In)的一種或者幾種危險特性,其來源廣泛、成分復雜、形態不一、種類繁多[2-3]。近年來,我國對危險廢物的環境管理發展迅速,而且取得了顯著成績,但仍存在一些弊端和不妥之處,因危險廢物引發的環境安全事件時有發生,例如:江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區天嘉宜化工有限公司長期違法貯存危險廢物導致自燃進而引發爆炸的特別重大生產安全責任事故等,使危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力面臨巨大挑戰,需在危險廢物利用處置過程中進一步改進和深化。為此,提高危險廢物利用處置能力、降低危險廢物環境風險、維護生態環境安全、保障人體健康具有重要意義[4]。

《2020年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》顯示:2019年全國196個大、中城市危險廢物產生量達4 498.9×104t,綜合利用量為2 491.8×104t、處置量為2 027.8×104t、貯存量為756.1×104t,危險廢物綜合利用量、處置量、貯存量分別占利用處置及貯存總量的47.2%、38.5%和14.3%。內蒙古自治區危險廢物產生量約為612.7×104t,占2020年發布全國大、中城市危險廢物產生量的13.6%,并且隨著內蒙古自治區規模以上工業逐年增多,危險廢物產生量仍可能繼續攀升,但綜合利用制度不夠完善、水平較低、分部不均衡,給內蒙古自治區危險廢物的利用處置能力、生態環境安全和人民群眾身體健康帶來一定壓力和隱患[5]。因此依據內蒙古自治區危險廢物產生和利用處置情況,分析其危險廢物利用處置能力與實際需求的匹配性,以期為內蒙古自治區危險廢物產生、經營單位合理布局及進一步加強危險廢物全過程各環節的環境風險防控提供參考。

1 研究方法

1.1 資料收集

依托“內蒙古自治區固體廢物管理信息系統”,收集了2018年、2019年內蒙古自治區危險廢物產生單位和經營單位的轉移聯單、申報登記表等,對危險廢物產生量、危險廢物產生類別、危險廢物產生分布、危險廢物利用處置能力等進行統計分析[6]。

1.2 分析方法

使用EXCEL對內蒙古自治區危險廢物產生量、危險廢物委外利用處置量、危險廢物自行利用處置量、危險廢物貯存量、危險廢物產生行業、危險廢物產生類別、危險廢物產生區域、危險廢物經營狀況等進行繪圖分析,研究危險廢物產生、利用處置狀況。

2 危險廢物產生、利用處置現狀

2.1 危險廢物產生情況

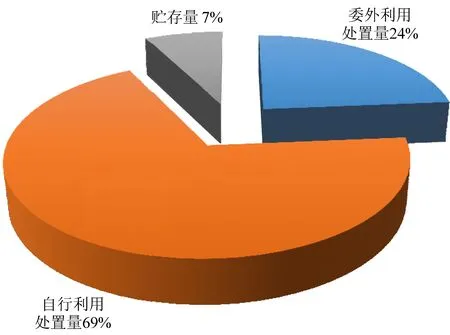

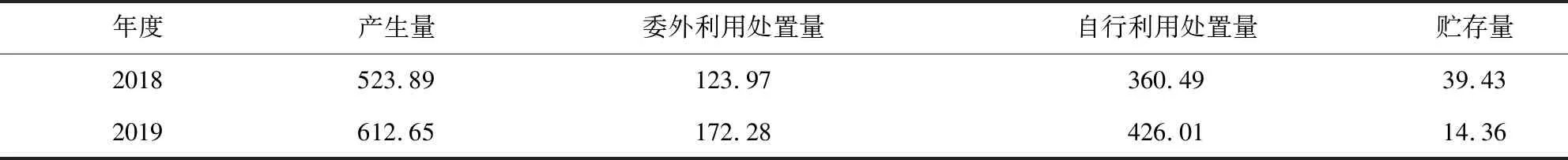

近幾年,隨著政府對生態環境保護工作的高度重視,環保投資額不斷增加,環保產業規模呈高速上升趨勢,資源綜合利用效率提高、清潔生產要求加大、危險廢物源頭減量化增強,但內蒙古自治區規模以上工業逐年增多,所以,2019年內蒙古自治區危險廢物產生量較2018年有所增長,增長幅度為16.94%[7],如表1所示。2019年較2018年危險廢物委外利用處置量、危險廢物自行利用處置量、危險廢物貯存量變化幅度分別為:4%、1%、-5%,如圖1、2所示。

圖1 2018年內蒙古自治區危險廢物流向分布Fig.1 Distribution of hazardous waste in InnerMongolia Autonomous Region in 2018

表1 內蒙古自治區危險廢物產生及流向情況

2.2 危險廢物產生類別

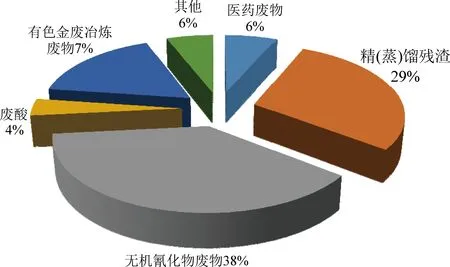

2019年,內蒙古自治區危險廢物產生類別涉及《國家危險廢物名錄(2016版)》中的35類,其來源廣泛、成分復雜、特性不同,但由于內蒙古自治區規模以上主導產業以采礦業、醫藥制造業、化學原料及化學制品制造業、有色金屬冶煉及延加工業為主[8],因此,產生量位居前三位的危險廢物種類較為單一,其中:HW33無機氰化物廢物、HW11精(蒸)餾殘渣和HW48有色金屬冶煉廢物產生量占總產生量的83.7%,而HW15爆炸性廢物、HW22含銅廢物和HW47含鋇廢物等30個廢物類別的危險廢物僅占6%。

圖2 2019年內蒙古自治區危險廢物流向分布Fig.2 Distribution of hazardous waste in InnerMongolia Autonomous Region in 2019

2.3 危險廢物區域分布

圖3 2019年內蒙古自治區危險廢物產生類別Fig.3 Categories of hazardous waste in InnerMongolia Autonomous Region in 2019

近年來,內蒙古自治區不斷加快調整生產布局,逐步改善了幅員遼闊、地廣人稀、生產要素分散的歷史狀況,使規模型工業分布較為集中。2019年,內蒙古自治區危險廢物產生單位的危險廢物產生量在0.1×104~16.9×104t,產生量在100 t以上的單位共190家,但產生量在40×104t以上的地區僅有6個盟市,可占總產生量的90.0%,其位于中西部區,主要集中在采礦業、醫藥制造業、化學原料及化學制品制造業[9]。

2.4 危險廢物經營情況

截止2019年,內蒙古自治區危險廢物經營許可證持證單位共134個,涉及所有廢物類別,主要分布于赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、包頭市,以有色金屬冶煉、水泥窯協同處置、焚燒、填埋等利用處置方式為主[10],其中:利用66家、焚燒、填埋4家、其他64家,典型危險廢物經營類別為:HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW17表面處理廢物(電鍍污泥)、HW49廢鉛蓄電池、HW49廢陰極射線管、HW49沾染危險廢物的廢包裝容器、HW29廢熒光燈管、HW06廢有機溶劑。

3 危險廢物利用處置面臨的形勢及問題

隨著生態文明建設的加強,國家對危險廢物環境管理及利用處置提出了更高的要求,黨的十九大提出了“加強固體廢棄物和垃圾處置”“推進資源全面節約和循環利用”的部署,《生態環境部關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》提出:著力提升危險廢物“三個能力”,切實維護生態環境安全和人民群眾身體健康。目前,內蒙古自治區危險廢物利用處置還存在一些問題[11-13]。

3.1 危險廢物底數仍然不清

內蒙古自治區危險廢物產生量大、種類繁多、涉及行業廣泛;危險廢物對環境的污染本身具有隱蔽性和延滯性;部分企業對所產生的危險廢物屬性不明;個別危險廢物產生單位、危險廢物經營單位及相關管理部門對的應用不夠專業、系統;企業瞞報、漏報、錯報行為不易發現,生態環境主管部門對數據難以全面、準確的做出判斷。因此,危險廢物分布、流向、歷史堆存、污染情況仍不明確,導致內蒙古自治區危險廢物底數不清。

3.2 危險廢物利用能力相對滯后

內蒙古自治區危險廢物以自行利用處置方式為主,但企業配套的利用處置設施、污染防治設施等水平參差不齊;危險廢物利用處置單位原料主要依靠跨省轉入危險廢物;危險廢物焚燒、填埋能力暫時出現剩余量較大的問題,危險廢物收集、貯存單位經營情況不容樂觀,部分地區的危險廢物經營單位呈現出“小、散、弱”特征;內蒙古地域遼闊,危險廢物轉移過程中運距較長,對于液態易燃易爆特性的危險廢物長距離進行轉移時,給生態環境帶來巨大隱患。所以,危險險廢物利用處置能力與實際需求還不夠匹配,與實際需要總體還不夠平衡。

3.3 建設項目環境影響評價與日常管理脫節

產生危險廢物的建設項目,其環境影響評價文件未完全遵照《建設項目危險廢物環境影響評價指南》中的相關要求進行編制;已投運企業的危險廢物產生種類、數量以及利用處置方式與原環境影響評價文件出現不一致但未及時變更;危險廢物利用處置途徑未結合現有設施進行合理分析。因而,部分危險廢物無法得到有效利用,造成資源浪費,影響環境管理。

3.4 危險廢物資源化利用程度不夠

部分企業環境保護管理人員不具備危險廢物再生的專業鑒別能力,對裂解、催化、精餾等過程產生的可再生危險廢物,有時委托給具備相關危險廢物處置能力的經營單位,導致了資源浪費。

4 建議

4.1 加強危險廢物規范化管理

充分利用“內蒙古自治區固體廢物管理信息系統”開展危險廢物申報登記、經營許可證及轉移聯單管理,對企業產生的屬性不明固體廢物進行鑒別。全面掌握內蒙古自治區危險廢物產生和流向情況,摸清歷史遺留的堆存現象。進一步完善危險廢物規范化考核體系,建立危險廢物重點源管理清單,加大生態環境執法力度,并與公安、交通等部門協調合作,嚴厲打擊非法排放、傾倒、處置危險廢物行為,不斷提高信息化管理水平。

4.2 提升危險廢物利用處置能力

對內蒙古自治區危險廢物產生、利用處置能力和設施運行情況進行評估,科學制定并實施危險廢物集中處置設施建設規劃,推動危險廢物集中利用處置設施建設,鼓勵企業自建危險廢物利用處置設施,同時為社會提供服務。不斷加強危險廢物運營設施監管能力,加大技術創新力度和改造力度,提高危險廢物利用處置設施技術和管理水平,優先利用危險廢物,可焚燒處置的危險廢物禁止進入填埋場[14]。

4.3 強化建設項目危險廢物環境影響評價

在環境影響審批階段,產生危險廢物的建設項目環境影響評價文件嚴格按照《建設項目危險廢物環境影響評價指南》中的相關要求進行編制,對于環境影響評價文件中危險廢物產生數量、類別、利用處置方式與實際情況發生較大偏差時,應及時變更環境影響評價文件,對危險廢物全過程各環節進行監管。

4.4 倡導危險廢物多元化利用處置

一家單位所產生的危險廢物可作為另一家單位環境治理或工業原料生產的替代原料進行使用,在環境風險可控前提下,可有序開展危險廢物“點對點”定向利用的危險廢物經營許可豁免管理試點。對于某個企業相同廢物代碼的危險廢物轉移至固定的一家或幾家企業的條件下,為了簡化審批手續,縮短審批時間,貫徹落實“放管服”號召,雙方可按照“白名單”直接予以審批[15]。

4.5 強化信息公開和社會監督

通過“內蒙古自治區固體廢物管理信息系統”及時發布與危險廢物有關的信息,使有關單位及時了解相關動態。通過各類渠道廣泛宣傳危險廢物法律法規,引導公眾提升危險廢物污染防治意識,自覺參與到危險廢物社會源收集、處理及利用處置過程中的社會監督[16]。