風險管理在血液透析機護理管理中的應用效果

劉娟娟

(鄂鋼醫院腎病內科血液透析室,鄂州 436000)

慢性腎功能衰竭為各種原因造成慢性進行性腎實質損害,致腎體積縮小,功能減弱,腎功能代謝異常,累及機體各系統[1]。慢性腎衰竭病情發展到一定階段,會引發貧血、口腔潰瘍、惡心、嘔吐等癥狀,疾病病程長,嚴重降低患者生存質量。目前臨床上主要應用血液透析作為慢性腎功能衰竭治療手段[2]。在血液透析治療過程中,受到患者自身病情、體質與臨床護理的影響,可能導致出現風險事件,對患者的安全產生影響,因此需將血液透析機的護理管理工作進行強化[3]。有研究報道,風險管理的實施,可提升血液透析治療的安全性和有效性[4]。選取血液透析患者72例,探討風險管理在血液透析機護理管理中的應用效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

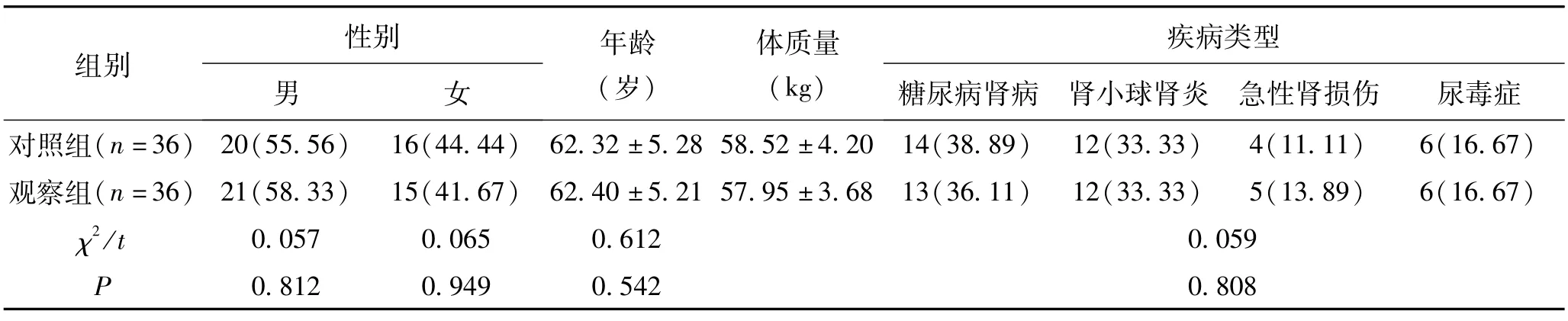

選取2020年1~12月醫院收治的血液透析患者72例。納入標準:符合血液透析治療的適應證;具備清醒意識;對研究內容知情同意。排除標準:對透析液過敏的患者;腫瘤疾病患者;外傷性疾病患者;精神異常患者;全身感染性疾病患者。根據入院時間,分為對照組與觀察組,每組36例。兩組基線資料具可比性(P>0.05),如表1。

表1 兩組基線資料比較[n,(%)]

1.2 研究方法

全部患者均接受血液透析治療,透析機為瑞典生產的金寶透析機。在血液透析治療過程中,對照組接受常規護理管理。(1)做好患者的病情評估:對患者自身的病史、用藥史、過敏史、合并癥等進行了解,對患者的體質量、營養狀況等進行科學評估,并根據評估結果制定血液透析方案;(2)血液透析治療前的準備工作:在確定血液透析治療方案后,護理人員準備好血液透析治療需用到的儀器、藥物、工具等,首先對血液透析機的運行情況進行檢查,確定其能正常運行,在確定治療參數后,提前對血液透析機開展試運行;對患者的凝血功能開展評估,應用合適的凝血劑,根據規定來開展透析液調配,檢查各類導管是否連接正確;(3)血液透析中的護理:設置好參數啟動透析機后,為患者開展血液透析治療,全程對患者的狀況進行觀察,包括體溫、血壓、心率等,并密切觀察穿刺部位皮膚狀況,做好患者的保暖與衛生護理;對透析膜狀況進行觀察,當透析膜破裂后,需及時進行更換;觀察患者是否發生肌肉痙攣、過敏等癥狀,并及時進行處理。

觀察組在對照組基礎上,加用血液透析機風險管理,通過對以往的護理經驗進行分析,對結合患者自身的具體病情與目前的醫療條件,分析影響血液透析治理過程中存在的護理風險,并制定相應的解決措施。(1)將血液透析機的培訓與考核工作加強:將血液透析機操作人員與管理人員的相關技能培訓與考核工作加強,對執行性高的培訓體系以及考核制度予以制定,依靠正面引導,來使操作人員的操作技能變得更為嫻熟,對優質的透析服務團隊予以建立,進而將血液透析過程中存在的安全隱患減少,使血液透析機的風險管理水平提高;(2)對血液透析機的管理制度進行完善,對血液透析機不同環節中的管理制度以及應急預案進行構建,包括設備管理、耗材管理、操作過程、質量評估、預防性維護、停電處理、水質異常處理等,并將預防工作作為重點內容,將風險控制放在首位,由此促使設備的風險管理水平提高;(3)提高維修效率:通過血液透析機的風險管理制定維修方案,通過“預防性維護、設備檢修以及質量管理”等層面,對標準進行完善。當血液透析機出現故障后,維護人員需及時到達現場進行維修,要做好易損易耗配件的備貨工作,平時需要將技能學習以及經驗總結工作加強,定期派遣設備維修人員進行進修學習,使血液透析機的維修效率提高。同時要將預防性維護工作做好,及時消除可能出現的故障,在完成維修工作后,需要總結故障查找以及排除過程,并做好記錄,便于后期進行借鑒;(4)將血液透析機的性能檢測工作做好,并落實使用評價:設備圍術人員需根據相關的標準定期對血液透析機開展質量控制與性能檢測,確定符合標準規范,方可繼續使用。并對血液透析機的性能開展定性或定量評價,也可根據實際情況實施綜合評估;(5)人員管理:科學排班,并保障換班人員之間實現有效銜接。開展風險監控工作,預防相關風險因素的出現,護理人員需將巡視工作加強,并徹底落實消毒隔離措施,對患者的身體狀況進行動態監測,若有異常及時按照風險預案進行處理。持續實施質量改進,總結問題,并制定處理方案,持續提升護理管理質量。

1.3 觀察指標

(1)兩組不良事件發生率,包括透析操作不當、透析護理不當、醫囑處理不當、醫患糾紛;(2)兩組護理滿意度,應用自制護理滿意度調查表評價,0~100分,超過80分為滿意,60~80分為基本滿意,低于60分為不滿意。

1.4 統計學處理

統計學軟件為SPSS23.0。[n,(%)]表示計數資料,行χ2檢驗;P<0.05表示有統計學意義。

2 結果

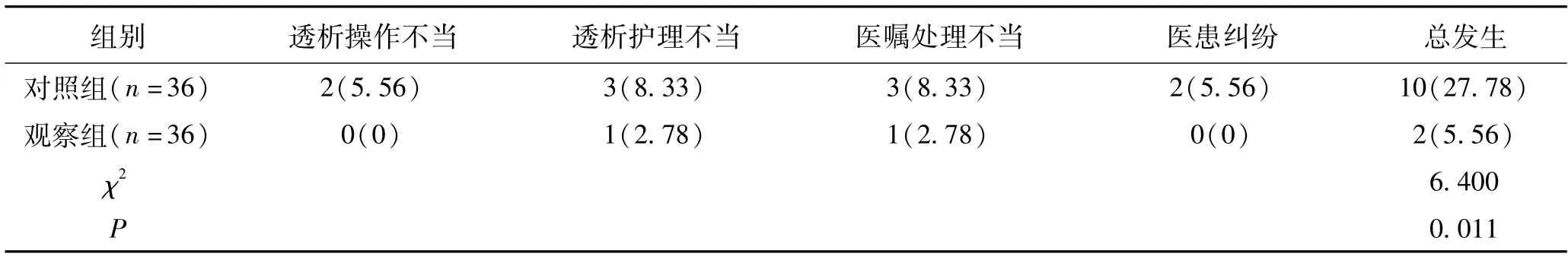

2.1 兩組護理不良事件發生率比較

相較于對照組,觀察組不良事件發生率更低,差異有統計學意義(P<0.05),如表2。

表2 兩組護理不良事件發生率比較[n,(%)]

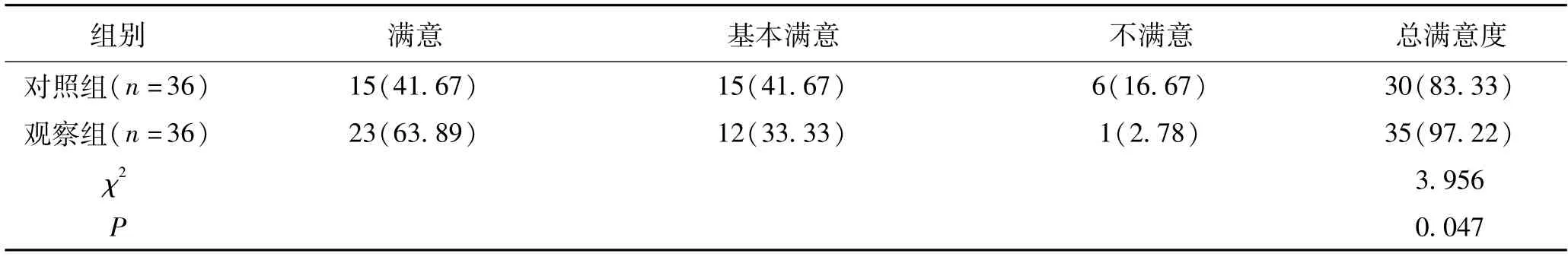

2.2 兩組護理滿意度比較

相較于對照組,觀察組護理滿意度更高,差異有統計學意義(P<0.05),如表3。

表3 兩組護理滿意度比較[n,(%)]

3 討論

慢性腎功能衰竭患者自身機體腎臟功能發生明顯障礙,隨著病程延長,機體內出現大量蛋白氧化產物蓄積,導致機體呈現出微炎癥狀態,對患者的生活質量產生影響[5]。血液透析是對終末期腎病進行治療的有效方式,可將患者體內的代謝毒素及時排出,由此使尿毒癥癥狀得到緩解。血液透析是依靠半透膜的原理,依靠透析器以及透析液,使患者體內的代謝廢物與毒素被排出,由此使血液得到凈化,促使患者機體酸堿與電解質保持平衡,但血液透析治療也具備一定的風險性,需要將透析治療過程中的護理管理工作進行強化,從而保障血液透析治療的順利實施[6]。風險管理的應用,可有效提升血液透析治療的安全性[7]。

風險管理以往主要被應用在企業管理中,隨后逐漸在醫療領域得到廣泛應用。風險管理是基于風險評估作為前提,通過制度干預,來確定相關工作實施的具體措施,根據存在的風險因素,在會議討論后對相應的針對性措施進行制定,同時不斷總結優化護理管理效果,可更好地規避風險的發生[8]。該研究結果顯示,相較于對照組,觀察組不良事件發生率更低、護理滿意度更高,提示風險管理在血液透析機護理管理中的應用效果確切,可有效減少血液透析治療過程中護理不良事件發生,提高患者對護理工作的滿意度。對于腎功能衰竭的患者,血液透析機屬于延長其生存周期的必要急救設備。血液透析機屬于第3類高風險醫療器械[9],因此在開展血液透析機的風險管理工作時,需要從具體的情況出發,對風險管理措施進行落實,積極地探索更為高效、安全且科學的風險管理方案,在風險管理期間,需要對存在的風險因素進行不斷總結,對可執行的風險管理方案進行制定,達到周期性與動態性管理,預防不良事件的發生,保障血液透析機能夠安全運行[10]。