懸魚太守與隱己所好

文_齊世明

話說東漢南陽太守羊續(142-189)以為官清廉而流芳,在拒腐方面他有獨家“秘籍”:把下屬送來的鮮魚,高掛在大堂屋檐下風吹日曬。從此,風干之魚便成為活生生的教材,瞪著蒼白的死魚眼,警示欲投其所好者別再行賄。

羊續獲“懸魚太守”之美名,源自慎微的情懷。在多數人看來,收一條佐酒之魚無傷大雅,羊續這樣做未免小題大做、矯枉過正。然而,“禍患常積于忽微,智勇多困于所溺”,今兒收一條魚,明天收兩杯酒,恐怕“貪婪癥”就會在你身上種下“病灶”,私欲的口子一旦打開,洪水猛獸一般,誰可攔截?羊續深知其中厲害,所以曲突徙新、防微杜漸,唯恐自己在物欲橫流中迷失自我。

慎微,這是古人,特別是古代賢德特別在意與講求的。

《資治通鑒》有云:“盡小者大,慎微者著。”“慎”字由一個“心”和一個“真”組成,“心”和“真”合起來的意思是“拋開頭腦中的其他要求,一心一意認真地對待”。《國語·周語》中說:“慎,德之守也。”這是做人的本分,有百利而無一害。于“微”,明代思想家王陽明有獨到見解:“克己必須要掃除廓清,一毫不存方是,有一毫在,則眾惡相引而來。”一念疏忽是錯起頭,一念決裂是錯到底。人們講修養時不僅要講大節,也要注意小節,決不給自己留一絲一毫的死角。

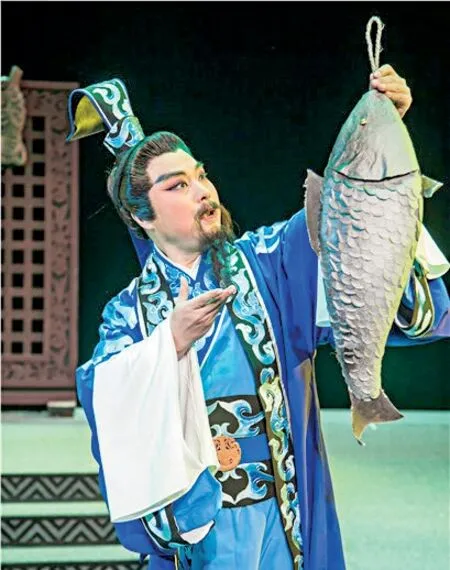

《你好,新時代——中國戲Pick Me》系列直播活動之楚劇《懸魚太守》劇照

要做到慎微,務必做到慎己所好。上有所好,下必甚焉。古今一“律”。高官也好,循吏也罷,顯露甚至炫耀自己的興趣愛好,就很容易被人看在眼里,如若被別有用心者投其所好,這一“糖衣炮彈”不是一打一個準么?是故,自己的嗜好示人,如示大壩“缺口”,暴露自己弱項,被下“套”,戴上“枷鎖”,直至陷入泥潭成千古恨,可能是“分分鐘的事情”。

不過,拿到當代,慎己所好就會立于不敗之地了么?還遠遠不夠。怎么講?臭名昭著的走私案主角賴昌星有一“心得”:“不怕領導講原則,就怕領導沒愛好。”被他“拿下”的200 多個官員,也并非個個“聞腥即食”、給錢就“腐”,多是因為這樣那樣的愛好被賴盯上先予之,再取之的。如海關副關長一開始并不買賬,但獲悉“關座”酷愛書畫,賴遂花重金邀請九位知名書畫家聯袂創作一幅《牡丹圖》呈上,還請他為自產品牌香煙題寫煙名,終于一步步把他“拉下臺階”。

于此,古人亦懸一“明鏡”,做出了樣子。清朝皇帝在吃飯時,規矩也是蠻多的,其中就有“吃菜不許過三匙”的家法,皇帝如果吃哪道菜超過三口,執法太監就會高喊一聲“撤”,這道菜就立即撤下去。且此后一陣子,皇帝都不會見到這道菜,即便再想吃也不行。何故定下如此法?原來皇帝愛吃什么不愛吃什么,決不能讓任何人知道,哪怕是家人。這樣做一是怕有人下毒,更主要的是怕太監或者大臣們知道,會因此邀寵,用口腹之欲來討皇帝喜歡,做出些“犯規”“逾矩”的事來。

“吃菜不許過三匙”這個典故,對于今朝各級領導干部來說,很是值得細細品味。品味細不細,在于是否能夠真正理解其深意并身體力行。

當然,隱己所好,是有廉潔清正之自覺者的追求,至于一些易生病與“易生菌”者,其所好瞞也瞞不住,是禿子頭上的虱子——明晃晃亮在那里的。那就不必客氣,監管者拿著掃帚往虱子那兒一掃,自然就干凈了。