一種利用深度信念網絡的物理層融合認證方案

李興志

(江南計算技術研究所,江蘇 無錫 214000)

0 引言

隨著無線網絡技術的進步和智能終端的快速普及,無線網絡得到十分廣泛的應用。由于無線網絡具有開放性和廣播性特點,與傳統的有線通信系統相比更容易受到潛在的攻擊威脅[1]。無線網絡對外部攻擊者開放,攻擊者可以偽裝成合法用戶,通過修改媒體存取控制(Media Access Control,MAC)地址或其他方式訪問網絡,無需物理連接就可十分便利地實施中間人攻擊或拒絕服務攻擊。傳統的高級認證技術,如信息加密[2]、消息摘要[3]或消息認證碼[4]等方案的安全性,都依賴于攻擊者計算能力有限的假設[5]。隨著現代算法和硬件的改進,計算機的計算能力飛速提升,這種基于計算復雜度的安全保護也日益受到威脅。

近年來,基于信號的發射設備和無線信道的物理特性檢測無線網絡中的攻擊者從而進行物理層認證(Physical Layer Authentication,PLA)的技術受到關注[6]。常見的物理層認證方案通過提取信道特征對發送方的身份真實性進行認證[7],并通過比較兩個連續接收信號的信道特征相似度來驗證消息是否來自合法發送者[8]。已有研究表明,使用信道沖激響應(Channel Impulse Response,CIR)[9]、信道頻率響應(Channel Frequency Response,CFR)[10]、接收信號強 度(Received Signal Strength,RSS)[11]和信道狀態信息(Channel State Information,CSI)[12]等不同的信道特征均可實現物理層認證,但僅使用信道特征并不能完全防止無線網絡攻擊,因為這種方法只能保證信道結構在通信過程中不發生變化,而無法保證信道在建立過程中的安全。這類物理層認證技術忽略了信號中包含的設備射頻指紋,即在制造過程中引入電路容差和元器件容差等模擬電路組件的獨特缺陷。設備的射頻指紋具有唯一性和不可仿造性,可用于表征設備身份,實現另一種物理層認證[13-14],但在基于射頻指紋的認證技術中,信道狀態信息等信道特征卻作為干擾因素被消除了。綜合考慮以上兩種方法的優缺點,本文提出一種基于深度信念網絡的物理層融合認證方案(Physical Layer Fusion Authentication Scheme Based on Deep Belief Network,DBN-PLFA)。

DBN-PLFA 方案基于信號發射設備的射頻指紋和信道特征實現接受信號的安全認證,相比基于單一特征的認證方案更加安全。該方案從接收信號中提取射頻特征作為接入設備的射頻指紋,并使用信道狀態信息作為信道指紋,隨后使用一個深度信念網絡(Deep Belief Network,DBN)提取穩定豐富的指紋特征,并采用圖像處理和語音識別中常用的貪婪學習算法逐層訓練該神經網絡的權重,以降低計算復雜度[15]。本文貢獻主要體現在3 個方面:

(1)提出了DBN-PLFA 方案,該方案利用接入設備的射頻指紋和信號的信道指紋作為檢測特征,可以比基于單一特征的認證方案更多關注發送方信息。

(2)使用深度信念網絡獲取指紋更豐富和穩定的特征,并通過復雜度較低的貪婪學習算法訓練權重。

(3)使用基于徑向基函數的概率方法檢測欺騙攻擊者,保證認證的準確性。

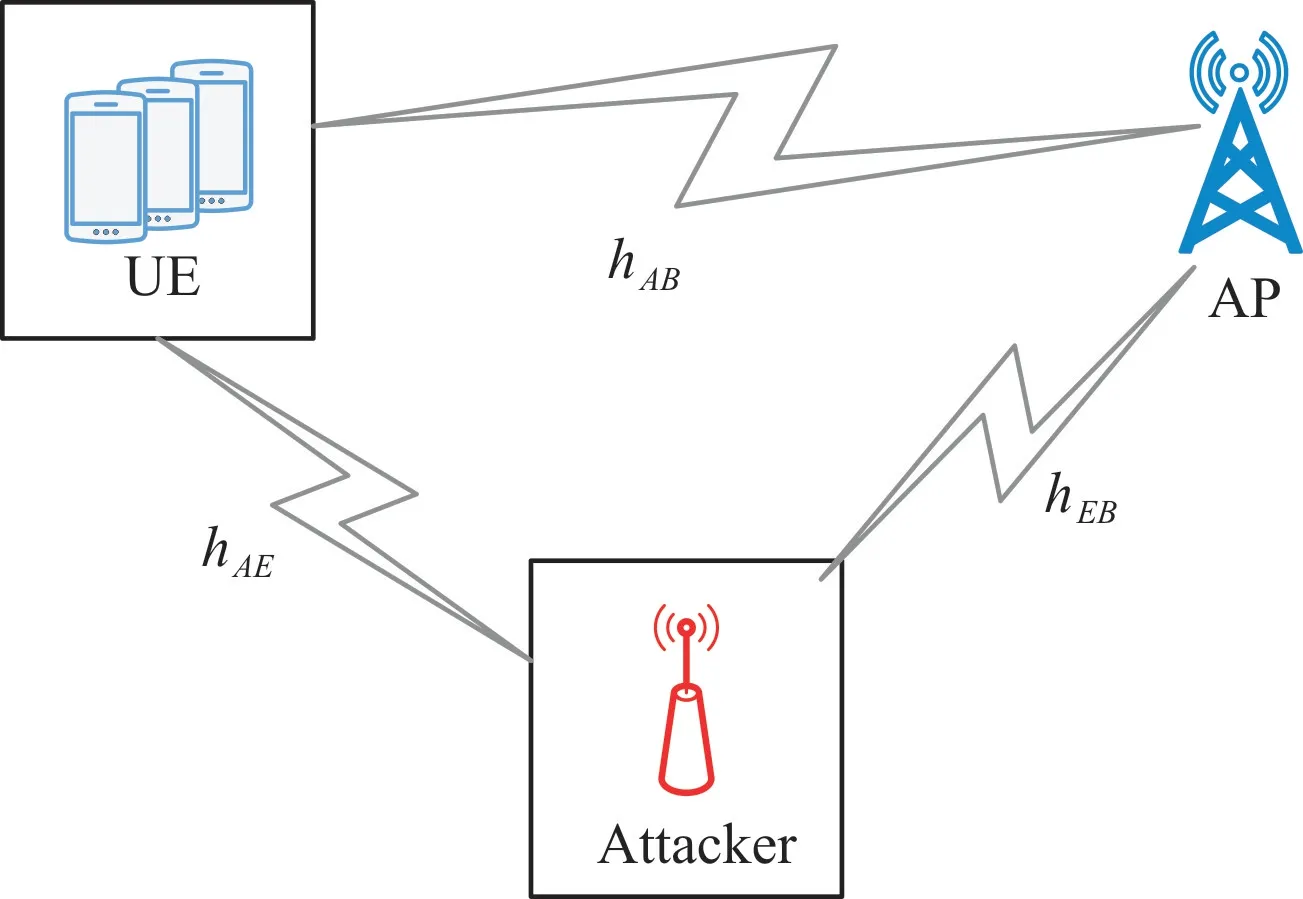

1 系統模型

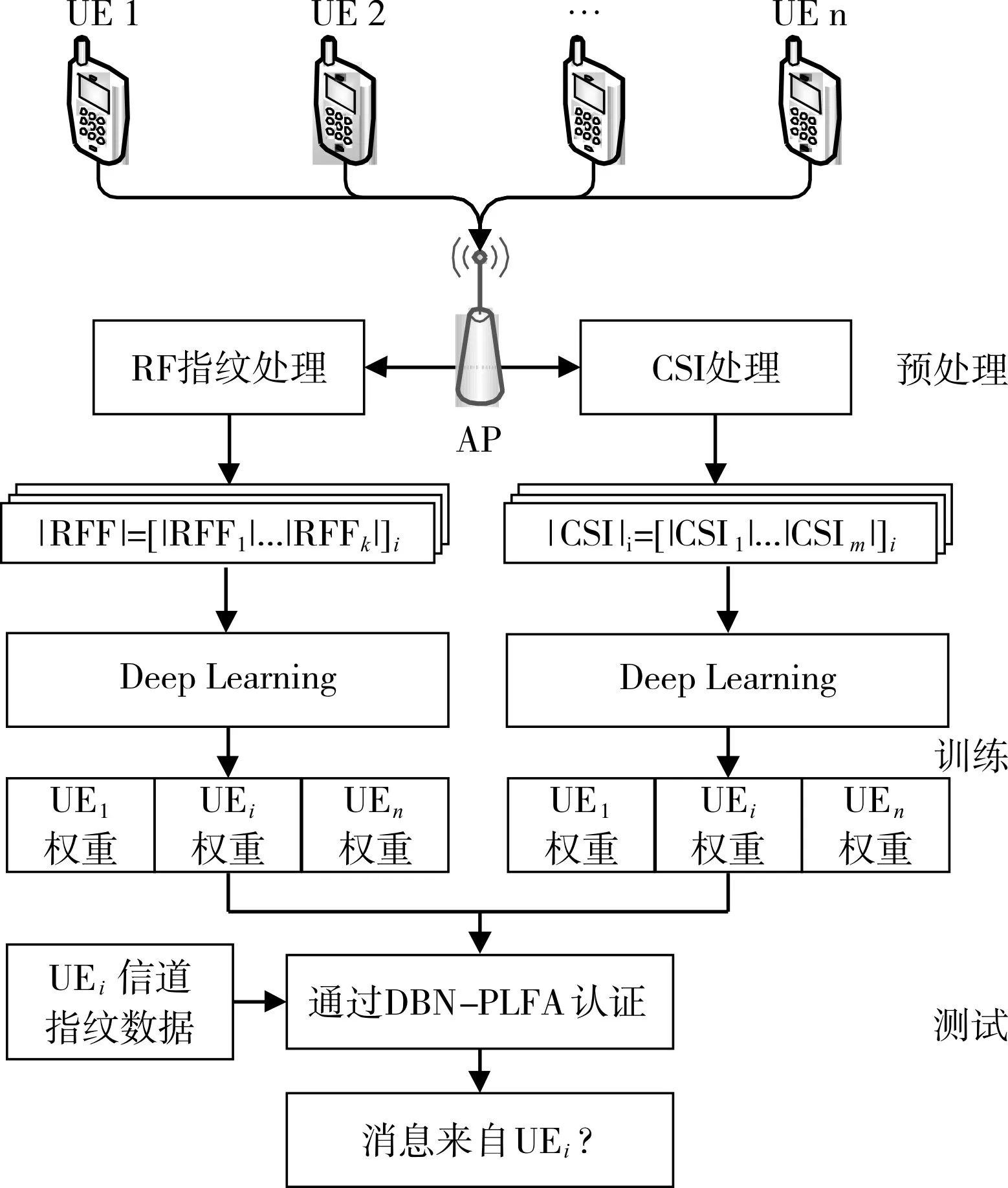

如圖2 所示,基于深度信念網絡的物理層融合認證方案分為預處理、離線訓練和在線認證3 個階段。預處理階段,AP 獲取接入UE 的射頻特征和CSI 值,將其歸一化為射頻指紋和信道指紋;訓練階段,分別用一個深度信念網絡(Deep Belief Network,DBN)對指紋進行分析,并用貪婪學習算法訓練該網絡的權重[16];在線認證階段,AP 通過一種基于徑向基函數的概率方法生成融合指紋,對UE 進行認證。

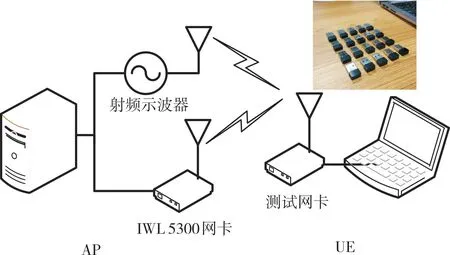

Fig.1 System Model圖1 系統模型

Fig.2 Physical layer fusion authentication scheme圖2 物理層融合認證方案

2 認證流程

2.1 物理層指紋測量方法

發射機發送的電磁信號不僅用于通信數據包,而且還含有該信號所經歷的信道信息。信道分為設備信道和自然信道,分別提取這兩種信道特征并分別生成指紋,這是DBN-PLFA 方案的基礎。信道模型定義如下:

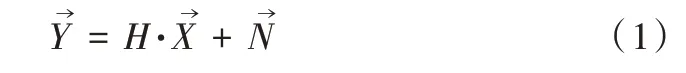

其中,H 表示信道矩陣,表示發送信號向量,表示接收信號向量,表示加性高斯白噪聲(Additive White Gaussian Noise,AWGN)。

設備通道指數字發射機產生信號的內部電路。由于制造工藝問題,電子元件的制造精度不可能無限小,每個元件的實際值均會與標稱值存在偏差,這種實際值與標稱值的差值稱為元件的制造容差[17]。發射機的數模轉換器、混頻器、本振器、射頻濾波器、功率放大器等器件在制造過程中都會存在制造容差,從而導致模擬電路參數的隨機偏移。這種設備硬件的不完美性會形成特有的射頻特征,如載頻偏移、時鐘偏移、I/Q 不平衡等。設備的這種射頻特征又叫射頻指紋,類似人的指紋,具有獨特且非偽造特性,可以據此區分不同設備。在DBN-PLFA 方案中,采用發射機的信號功率譜密度(Power Spectral Density,PSD)Sy提取射頻指紋用于判斷信號來源的合法性:

其中,是噪聲的功率譜密度,采用歸一化的PSD 提取RF 指紋vR。

同樣,自然信道指電磁波的傳播信道。由于多徑、衰落和陰影的影響,其具有隨機性和保密性的天然隨機源可以用CSI 來描述。AP 接收數據包的原始CSI 值可以從專用網卡的驅動中讀取。天線k上子載波i的信道頻率響應Hk,i可由下式給出:

其中,|Hk,i|和∠Hk,i分別表示幅度響應和相位響應。本文利用CSI 的幅值提取信道指紋,對于每個接收到的數據包,可從Intel Wi-Fi link 5300 網卡的3 根天線上收集到90個原始CSI 值,然后將90 個CSI 值的振幅歸一化作為信道指紋vC。

基因芯片是將預先設計的分子探針固定在載體(硅片、玻片)上,基于PCR分子雜交為基礎,將帶有熒光標記的樣品分子與固定在基因芯片上的分子探針進行雜交,并根據其雜交信號強弱程度來獲取樣品分子基因序列信息。許俊鋼(2016)[31]將基因芯片技術用于檢測沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌和大腸桿菌這4種臨床常見的致病細菌,結果在8h內檢測完30份樣品,檢測時間較常規檢測時間平均縮短了1/3。饒寶等(2012)[32]用所建立的基因芯片技術不僅能夠快速地檢測出沙門氏菌、大腸桿菌及金黃色葡萄球菌這3種致病菌,而且還能達到將它們區分開的目的,為基因芯片在檢測致病菌方面提供了有力的支撐。

2.2 利用深度學習訓練DBN

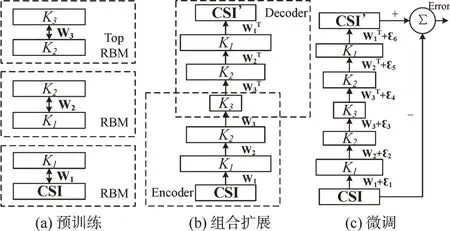

在離線訓練階段,DBN-PLFA 通過DBN 獲得射頻指紋和信道指紋的細節特征,以有效描述和識別每個用戶的指紋,從而更好地區分合法UE 和攻擊者。如圖3 所示,使用深度學習訓練DBN 權重的過程包括預訓練、展開和微調3個步驟[18]。用hi表示第i,i=1,2,3 層的隱藏神經元,Ki表示隱藏神經元的數量,h0表示輸入數據,即提取的vR或vC。此外,Wi表示兩層間的權重,bi表示hi的偏置,如圖3(c)所示。為降低輸入數據的維數,假設較高隱藏層的神經元數大于較低隱藏層的神經元數,即K1>K2>K3。

Fig.3 The process of training DBN weights圖3 DBN 權重訓練過程

具有3 個隱藏層的深度網絡概率生成模型由Pr(h0,h1,h2,h3)給出,需要最大化輸入數據的邊緣分布以獲得深度網絡的最佳權重,公式如下:

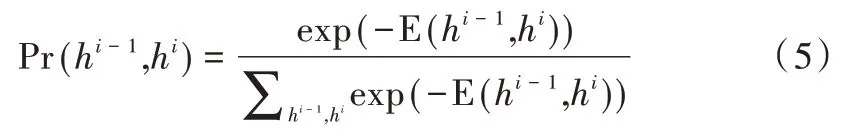

具有多個隱藏層的DBN 權重優化是一個相當困難的問題,因為只有當初始權值接近一個好的解時梯度下降法才能很好地工作。為了找到合適的初始權值,采用貪婪學習算法一次學習一層的特征逐層進行預訓練[18]。如圖3(a)所示,該DBN 模型可以看作3 個受限玻爾茲曼機(Restricted Boltzmann Machine,RBM)的堆棧,這些RBM 可以通過無監督訓練提取輸入數據的基本特征作為良好的初始參數。對于第i層的RBM 模型,聯合分布Pr(hi-1,hi)可以看作是一個二部無向圖模型[19]:

其中,E(hi-1,hi)是Pr(hi-1,hi)的能量函數,由式(6)表示:

因為很難找到聯合分布的Pr(hi-1,hi),所以用對比梯度(CD)算法將其近似表示如下:

其中,σ(x)是S 函數1/[1+exp(-x)]。

RBM 的堆棧可以從低層到高層進行訓練:①估計第一層RBM 的參數{b0,b1,W1}來模擬輸入數據的特性;②凍結第一層的參數{b0,W1}并通過條件概率Pr(h1|h0)獲得樣本h1,以訓練第二層RBM 的參數{b1,b2,W2};③用相同方法估算第三層RBM 的參數{b2,b3,W3}。

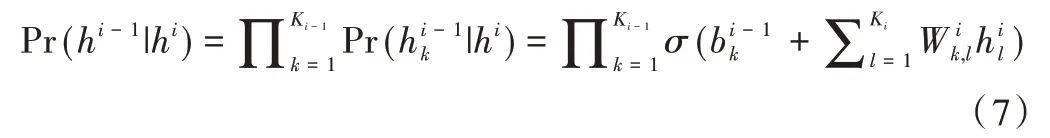

該框架將訓練整個DBN 直接轉化為訓練多個RBM 的堆棧,極大降低了訓練復雜度。對于每個RBM,使用一步迭代對比散度(Contrastive Divergence,CD)算法來更新權值。首先根據輸入數據得到輸入層(第i-1 層)的神經元激活狀態hi-1,然后根據條件概率Pr(hi|hi-1)計算第i層的神經元狀態hi。在hi確定之后,分別基于條件概率。設學習效率為ε,按照以下方式更新參數:

預訓練完成后,對深度網絡進行組合擴展,用輸入數據h0和前向傳播算法展開深度網絡,得到重構數據h0'。如果h0'和h0相同,則將隱藏層hi視為視覺層h0的另一個表示,此時隱藏層可以作為可視層輸入數據特征[20]。然后根據輸入數據與重構數據之間的誤差,利用反向傳播算法對各權重進行微調,使模型收斂到局部最優。通過最小化重構誤差得到最優權重,對接收消息進行認證。

2.3 基于融合認證的欺騙檢測

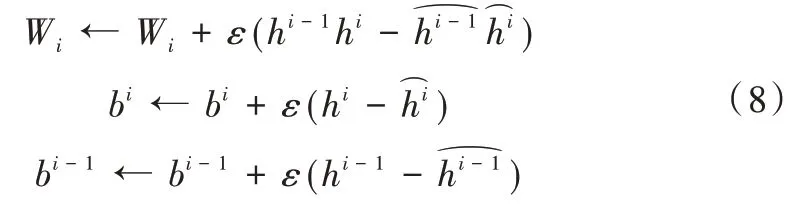

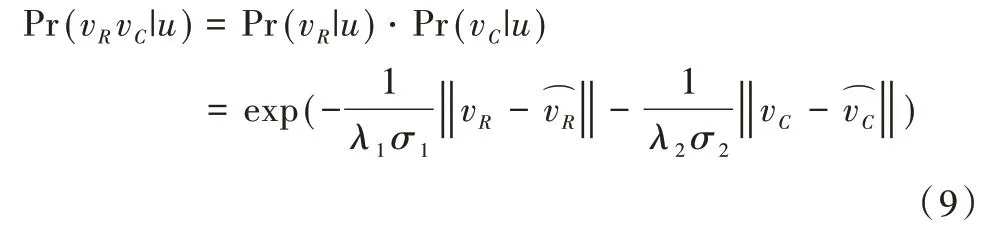

本文提出一種概率方法,通過輸入數據vR(vC)和重構數據的誤差對接收信號的合法性進行判決。當UE第一次訪問時,AP 通過圖3 所示的過程對vR(vC)進行訓練,以獲取用戶的指紋特征,并將其存儲在指紋特征數據庫中以幫助在線認證。然后AP 將使用訓練好的權重對RF 指紋和CSI 值進行歸一化,并基于徑向基函數對接收到的信號進行驗證。基于深度網絡模型,使用高斯函數組成的徑向基函數來度量重構數據和輸入數據之間的相似性:

其中,σ表示輸入校準數據的方差,λ為其系數。當Pr(vR vC|ui)>γ時,接收到的信號被視為來自ui,否則視為來自欺騙攻擊者。

3 應用實驗

3.1 實驗環境

使用配備Agilent 54854A 射頻示波器和Intel Wi-Fi Link 5300 網卡的服務器作為AP,將裝載測試網卡的筆記本電腦用作要測試的UE,數據采集系統如圖4 所示。實驗在室內環境進行,訓練地點在整個房間中平均分布,在訓練點中隨機選擇測試點。設AP 和UE 之間的距離為L,欺騙攻擊者隨機分布在房間內,每個位置收集30s 內接收的近500 個數據包的RF 指紋和CSI 數據。對這些進行訓練,選擇的DBN 網絡結構為K1=200,K2=100,K3=50。

Fig.4 Data collection system圖4 數據采集系統

3.2 實驗結果

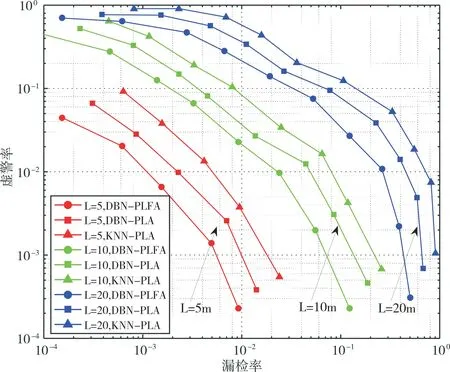

將DBN-PLFA 方案與基于深度信念網絡的物理層認證(Physical Layer Authentication Based on Deep Belief Network,DBN-PLA)方案進行性能比較,基于K 近鄰的物理層認 證(Physical Layer Authentication based on K-nearest Neighbor Algorithm,KNN-PLA)驗證方案性能。圖5(彩圖掃OSID 碼可見,下同)在L=51020m 的3 個位置測試3 種方案性能,檢測兩個常用指標:漏檢率(Missed Detection Rate,MDR)和虛警率(False Alarm Rate,FAR)。從圖5 中可以看出,在相同位置相同漏檢率情況下,DBN-PLFA 方案的虛警率遠低于其他兩種方案。

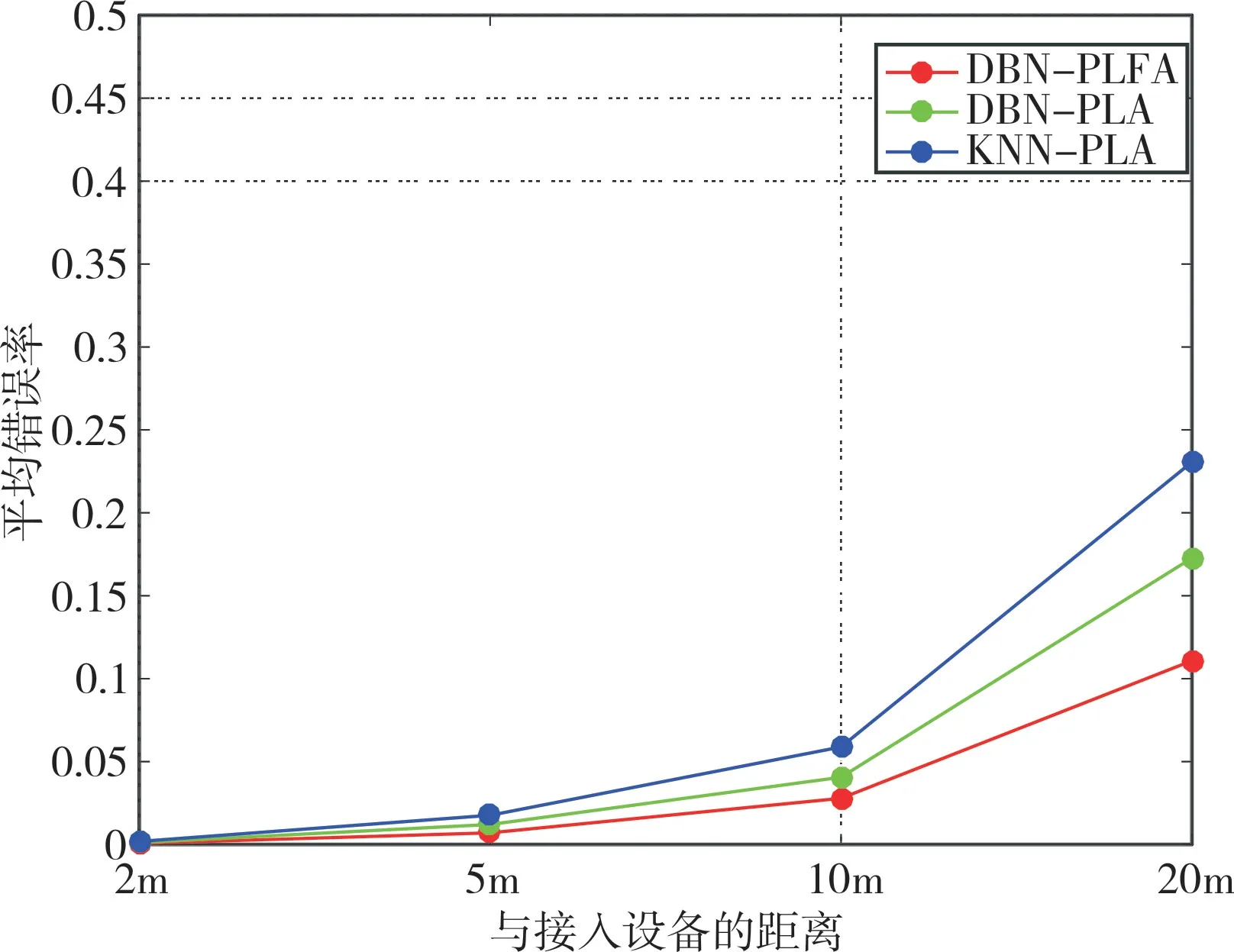

在圖6 中,在γ=0.5 的情況下比較上述3 種方案的平均錯誤率,即MDR 和FAR 之和。實驗結果表明,深度學習算法和融合特征都使認證獲得較好性能。在相同條件下,DBN-PLFA 方案的平均錯誤率較DBN-PLA 降低30% 以上,較普通的KNN-PLA 方案降低50%以上,表明本文提出的DBN-PLFA 方案是一種高安全性的認證方案。

Fig.5 Curve of MDR and FAR圖5 漏檢率虛警率曲線

Fig.6 Comparison of average error rate圖6 平均錯誤率對比

4 結語

針對日益嚴重的無線網絡安全威脅,本文提出一種基于DBN 的無線網絡物理層融合認證方案,該方案從設備驅動中采集用戶設備的射頻指紋和接收信號CSI 信息,并采用含有3 個隱藏層的DBN 進行分析。本文提出用深度網絡中的隱藏層權重來表征用戶設備的方法,并用一種概率方法檢測攻擊者,最后在室內環境中驗證該方案的性能。實驗結果表明,通過合適的算法提取設備和信道特征,可以實現具有較高安全性的物理層認證,從而提高無線網絡的安全性。