“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式改革與實踐研究

劉黎明 李靜

[摘 要] 當前正處于國家繼續擴大對外開放、穩步推進自貿區建設、構建國內國外雙循環發展格局的關鍵時期,如何與時俱進,做好國際經濟與貿易專業人才培養是當務之急。分析國際經濟與貿易專業人才培養存在的問題,探討“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式內涵,制定應用型人才培養模式實施路徑和保障措施,以此促進教學工作,提高人才培養質量。

[關鍵詞] 國際經濟與貿易;“崗—課—賽”融合;人才培養模式

[基金項目] 2020年度黑龍江省高等教育教學改革一般研究項目“基于‘崗—課—賽融合的國際經濟與貿易專業應用型人才培養模式與實踐研究”(SJGY20200649);黑龍江省教育科學“十三五”規劃課題“以能力提升為導向的國際經濟與貿易專業應用型人才實踐培養模式研究”(GBD1317097)

[作者簡介] 劉黎明(1978—),男,山東平度人,博士,黑龍江科技大學經濟學院國際經濟與貿易專業副教授,碩士研究生導師,主要從事區域經濟與區域金融的研究和國際服務貿易課程教學工作。

[中圖分類號] G642.0? ? [文獻標識碼] A? ?[文章編號] 1674-9324(2021)17-0082-04? ?[收稿日期] 2020-11-10

一、國際經濟與貿易專業人才培養存在的問題

1.辦學定位趨同嚴重,培養目標模糊并追求大而全。我國高校的辦學定位趨同現象比較嚴重,千校一面追求爭創“雙一流”的辦學目標。國內多數公辦高校在辦學規模上只追求高大上、全而廣,缺乏對自身辦學歷史和辦學特色的充分考慮,不管是綜合型高校、單科型高校,還是研究型高校、應用型高校,紛紛申辦國際經濟與貿易專業,使得國際經濟與貿易專業在不同層次的高校人才培養定位中出現趨同現象,導致辦學特色趨同、課程開設趨同、能力培養趨同和就業方向趨同,從而出現了人才培養的無序和競爭力低下[1]。

2.專業人才培養模式缺乏特色,與社會就業崗位需求存在偏差。改革開放以來,外貿對我國經濟增長的強勁貢獻,使國際經濟與貿易專業成為熱門專業,每年報名火爆,備受考生追捧。但受辦學定位的影響,人才培養模式針對性不強,缺乏行業特色,甚至部分高校的國際經濟與貿易專業人才培養已脫離了社會崗位的需求,培養的人才僅僅能滿足其數量要求,而不能滿足質量需求,培養的學生不能很好地服務地方經濟發展,背離了高等教育的本質。

3.專業課程設置老套,不能與時俱進。當前,我國的跨境電商產業發展迅猛,交易方式也與傳統外貿形成了強烈的對比。而當前大多數高校的國際經濟與貿易專業課程設置仍以傳統貿易形式為主,中規中矩的開設老套經濟學類專業所普遍開設的經濟學類課程,已經不能滿足當前社會需要。這樣既浪費了寶貴的教育資源,又不能讓學生學以致用,導致學生雖學得廣,但不精不專,從而缺乏就業競爭力。

4.教學體系模式重理論輕實踐,教學內容與社會需求脫節。我國大多數高校國際經濟與貿易專業的人才培養受辦學理念和學校對實踐基地和實訓中心建設投入的影響,多年來一直偏重于理論授課,實踐能力的培養相對不足,導致理論與實踐脫節嚴重,從而使國際經濟與貿易專業培養的人才進入工作崗位后需要較長的磨合期,甚至不適應工作崗位的需要。同時,課堂授課偏重于理論傳授,學生在實操中遇到問題難以解決,學生被動接受知識的教學體系已經不能滿足當前社會對人才的需求。

二、國際經濟與貿易專業“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式內涵

國內學者針對“學用一致,知行合一”提出了諸如校企合作、產教融合、工學交替、學做合一等人才培養模式的改革,其目的是為了促進教學改革,提高學習效果,滿足企業崗位需要,但是缺乏對學習效果的有效評判,因此眾多高校又引進了競賽來作為促進教學成效的方式。

“崗—課—賽”融合人才培養模式就是將“崗、課、賽”三環節有機融合,培養學生面向崗位、面向發展的人才培養模式。具體而言,就是將課內理論與課外實踐培養融為一體;把專業實訓與培養職業素養融為一體;把實操能力與就業競爭能力融為一體;把課程學習和未來就業崗位融為一體;把學生創新能力與持續發展能力融為一體。

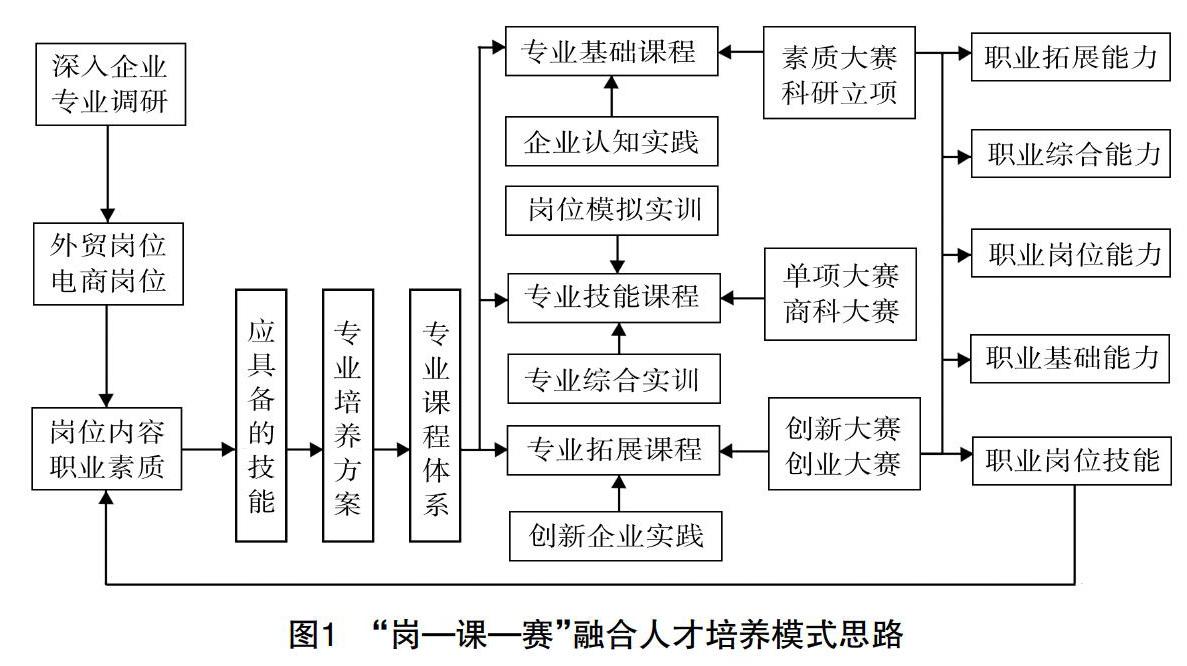

引入“崗—課—賽”融合人才培養模式,使“崗、課、賽”有機結合,“以需設崗、以崗設課、以賽促教、以改促評”,最終形成有機良性互動循環的教學模式。此模式實施過程使學生真正從崗位需要出發提高外貿業務的基本技能和專業素質,具備綜合業務能力,成為滿足外貿企業需要的高素質應用型、技能型外貿人才。“崗—課—賽”融合人才培養模式思路如圖1。

三、國際經濟與貿易專業“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式實施路徑

1.組織教師深入外貿企業,對外貿企業的崗位設置以及崗位人才技能需求情況進行深入調研,探討外貿企業崗位與國際經濟與貿易專業課程建設的融合度,在國際經濟與貿易專業課程體系中選定與外貿企業崗位比較契合的課程進行課程與素質大賽、學科競賽融合,增強學生實踐能力。同時,針對不同的外貿企業制定不同的調查問卷,深入了解不同性質外貿企業對國際經濟與貿易專業人才培養的訴求,并納入國際經濟與貿易專業人才培養方案。開展不同類型高等學校經管類專業開展“崗—課—賽”融合人才培養模式的現狀調查,防止觀念和行動落后,保持國際經濟與貿易專業人才培養的與時俱進[2]。

2.制定“崗—課—賽”融合的協同人才培養體系,與企業聯合培養國際經濟與貿易專業應用型人才。利用全面開展人才培養戰略定位論證和專業優化調整論證的契機,在深入系統調研基礎上,邀請不同層次的外貿專家,反復論證國際經濟與貿易專業應用型人才培養的定位,確定并制定“崗—課—賽”融合的協同人才培養體系。通過校企合作等方式邀請外貿企業參與制定人才培養方案;共同開發線上線下課程;共建實習實訓基地;簽訂“訂單式”培養協議,讓畢業生提前進入工作崗位頂崗實習;大力引進企業專家教師,鼓勵專業教師深入企業掛職鍛煉,共同打造并夯實“雙師型”師資隊伍;積極組織學生參加政府、行業協會和教指委組織主辦的“互聯網+”等創業大賽、創業培訓和創業論壇活動;師生共同參與促進地方經濟社會發展項目,以此促進師資隊伍專業化改造、學生實踐能力和綜合素質的提高。

3.實施“崗—課—賽”融合人才培養體系,增強國際經濟與貿易專業應用型人才的實踐、創新、就業等綜合能力。一是“課崗融合”,以企業需求、能力培養和專業目標崗位群為核心,全面打造專業核心課程體系群。通過深入企業調研,對國際經濟與貿易專業所涉及的專業目標崗位群進行分析,確立國際經濟與貿易專業人才培養目標。參照國家職業標準,以提高就業能力和職業綜合素質為導向,將國際經濟與貿易專業核心課程群內容與專業目標崗位群所需能力相對接,真正做到培養企業所需人才和崗位所需能力。二是“課賽對接”,以學科競賽、技能大賽、創新創業大賽標準為引導,全面優化專業核心課程群內容。將大賽內容及其標準引入到專業核心課程群內容體系中,優化課程內容,創新授課手段,改革考核方法。課程內容不僅要完成應知內容的傳授,還要針對企業崗位需求有目標的引入能力培養,并在競賽中檢驗,這需要對課程授課內容和手段不斷創新。如開發頭腦風暴、小競賽等課下線上授課內容,其成績作為平時成績計入總成績。課程考核可與職業資格認證和競賽所獲成績掛鉤,如獲得助理跨境電子商務師資格證書和參加全國跨境電商創業大賽獲獎的學生,“跨境電商理論與實務”課程期末免考核,直接獲得成績和學分。三是“崗—課—賽”全面融合,以提高育人質量和職業綜合素質為目標,全面深化教育教學方法改革。“崗—課—賽”全面融合的人才培養體系其實質是對教學進行全方位的改革,以調動教師進行教學方法改革,提高學生學習興趣和效率,培養學生滿足社會工作崗位需要的能力。首先要改革原有的傳授性的授課模式,采用諸如翻轉課堂、線上線下相結合、現場授課與課后慕課相結合、任務驅動與案例分析相結合、項目式教學與問題式教學相結合等教學方式的改革,讓學生真正在授課中學到知識,鍛煉能力。其次是利用好校內校外教師隊伍,鼓勵教師指導學生競賽。本科生導師制的學生參與導師相關課題研究,學生將導師課題方向與創新創業訓練項目相結合,申報高層次“雙創”項目;利用“雙師型”教師在實踐方面的優勢,充分發揮課內課外、校內校外聯動,積極參與暑期社會實踐、“互聯網+”、教指委主辦的創新創業大賽、行業學科競賽。最后是加強課程和教學團隊建設,整合多方優勢,打造優質的教學資源。與用人企業、行業協會和大賽組委會聯合編寫具有行業和地方特色,滿足崗位能力的特色規劃教材,進一步拓展學生的創新創業思路[3]。

四、國際經濟與貿易專業“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式保障措施

“崗—課—賽”融合的應用型人才培養模式順利實施,必須要處理好“崗—課—賽”三者之間的關系,使其相互融合、協調發展,各自發揮最大、最優的效應。

1.處理好校企合作、產教融合和“崗—課—賽”融合之間的關系。校企合作、產教融合和“崗—課—賽”融合既相似又有區別,要妥善處理好相互之間的關系,才能更好地發揮“崗—課—賽”融合育人的作用。一是校企合作、產教融合是“崗—課—賽”融合的前提條件。校企合作、產教融合是國家推行現代高等學校職業教育的主流指導方向,只有全面加深和推進校企合作、產教融合,使企業參與到高校的育人環節,才能更好地實施“崗—課—賽”融合的人才培養體系。校企合作、產教融合改變了過去高校育人、企業用人的單一人才培養方式,使得高校人才培養理念趨于職業化、人才培養方式趨于多元化。通過校企合作、產教融合共同制定和實施“崗—課—賽”融合人才培養方案,既滿足了企業崗位對所需人才的要求,也明確了高校人才培養方向和特色。二是校企合作、產教融合是“崗—課—賽”融合實施的保障條件。校企合作、產教融合能使高校熟悉用人企業的崗位需求,并將這種需求納入“崗—課—賽”融合人才培養方案的制定中,育企業所需之人才,教企業所需之技能。同時,通過共同開發課程、共建實習實訓基地、共建“雙師型”師資隊伍以及共同指導學生參加大賽,來保障“崗—課—賽”融合人才培養方案的實施。三是校企合作、產教融合是人才培養的理念,“崗—課—賽”融合是人才培養的措施。“崗—課—賽”融合是校企合作、產教融合人才培養理念實施的必由之路。“崗—課—賽”融合能促進高等學校課程授課標準與企業崗位職業能力標準的高度統一,高校教師按照企業崗位需求和標準有選擇地進行授課,并按照此標準共同開發教材、課件、實習和實訓等教學資源,最終實現校企合作、產教融合的共同目的[4]。

2.處理好“崗、課、賽”和“崗—課—賽”融合之間的關系。“崗—課—賽”融合區別于單純的“崗、課、賽”各環節,“崗、課、賽”各環節相輔相成、相互融合、相互影響,形成一種有機良性互動循環的人才培養模式。一是要做好“崗”和“課”的融合。“崗”決定“課”的授課內容,“課”影響“崗”的人才需求。崗位入職需要職業資格認證,課的質量可用職業資格認證進行評價。將職業資格認證的考試標準納入課程改革中,重構課程內容。在講授應知教學內容的同時,增加職業資格認證的相關內容,增強學生獲得職業資格認證的機會,為工作崗位獲得入門資格。同時,充分利用“雙師”條件,在授課中營造仿真情境虛擬,增加參與實踐實訓的機會,使學生具備勝任崗位應有的技能和職業素質。二是要做好“課”和“賽”的融合。“賽”是對“課”的效果檢驗,“課”是對“賽”的能力培養。首先要融賽入課,將政府、行業協會和教指委組織主辦的“互聯網+”等創業大賽融入課堂授課中,或者在課堂中設置類似的小型競賽,增強學生參賽的信心,培養學生思考和實踐的能力。其次,要以賽促改。競賽是為了激發師生的競勝心,更好地促進教師改革教學手段和學生回歸學習的本性,以此來發現人才培養中的問題,進而評價人才的綜合素質。再次,要做好“賽”和“崗”的融合。“崗”為“賽”提供了創意方向,“賽”為“崗”提供了創新動力。學生的創意和實踐能力源于在校企合作和產教融合中的頂崗實習,教師組織學生參賽其實質是企業需求的一種創新,學生參賽作品則是企業需求的一種創意。大賽為高校人才培養提供了展示的機會,為企業提供了創新的平臺,二者的有機結合必然會產生正效應[5]。

參考文獻

[1]韋樟清.應用型人才培養視域下的大學實踐教學體系建設——以國際經濟與貿易專業為例[J].中國成人教育,201

9(23):56-59.

[2]何珍.“政校行企協同崗課賽證融合”的旅游管理專業應用型人才培養模式研究與實踐[J].襄陽職業技術學院學

報,2019,18(2):45-47,68.

[3]辛穎.基于技能大賽的“課賽融合”教學模式改革與探索[J].內江科技,2019,40(11):136.

[4]劉偉,韓梅.課賽融合下國際貿易實務課程教學模式探討[J].對外經貿,2018(1):131-132.

[5]陳秋鋒.國際經濟與貿易專業創新教學模式的探索[J].吉林省教育學院學報,2019,35(3):73-76.

Research on the Reform and practice of the training Mode of Applied talents based on the Integration of “Post-Class-Competition”

LIU Li-ming, LI Jing

(School of Economics, Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin,

Heilongjiang 150022, China)

Abstract: At present, our country is in a critical period when the country continues to expand to open up to the outside world, steadily promotes the construction of the free trade zones, and builds a double-cycle development pattern at home and abroad. How to keep pace with the times and do a good job in the training of international economics and trade professionals has become a top priority. This paper probes into the problems in the training of international economics and trade professionals, analyzes the connotation of the applied talent training model of “post-course-competition” integration, and formulates the implementation path and guarantee measures of the applied talent training model, so as to promote the teaching work and improve the quality of talent training.

Key words: international economics and trade; “post-course-competition” integration; talent training model