喉罩麻醉與氣管插管麻醉在硬膜外麻醉不全患者中的比較分析

丁雪嬌,史亮,解溫品,呂東東

硬膜外麻醉是指硬膜外神經阻滯麻醉,通過將麻醉藥物注入硬膜外間隙,對脊神經根產生阻滯,從而麻痹脊神經根所支配的區域,又稱為硬膜外間隙阻滯麻醉,簡稱為硬膜外麻醉。硬膜外麻醉在我國使用廣泛,臨床上主要用于腹部及腹部以下的外科手術。硬膜外麻醉不全是指硬膜外麻醉的效果達不到手術要求,主要表現為肌肉沒有完全松弛、鎮痛效果不理想、麻醉阻滯平面較窄等[1]。麻醉不全的患者需要改換麻醉方式,目前臨床上多改換為氣管插管麻醉。然而,氣管插管麻醉可能引起多種并發癥,如喉頭水腫、聲帶麻痹、氣道痙攣等[2]。與氣管插管麻醉相比,喉罩麻醉在這些方面表現出一定優勢,可以作為硬膜外麻醉不全的替代麻醉方式。筆者從臨床實踐中發現,喉罩麻醉具有多重優勢:插管條件要求低、易于操作、不需要喉鏡、術后并發癥少等,國外學者已有相關成功報道[3-5],這初步顯示了喉罩麻醉廣闊的應用前景[6]。然而,這一結論僅來自少數臨床病例,在硬膜外阻滯不能滿足手術需要時,改用喉罩麻醉而非插管全身麻醉是否合適,鮮見報道。經過醫院倫理委員會批準、患者患者簽署知情同意書,本研究對2015年1月至2018年12月期間武警上海總隊醫院硬膜外麻醉不全需要改全身麻醉患者隨機分組,前瞻性研究,比較喉罩麻醉和傳統氣管插管麻醉可行性和安全性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

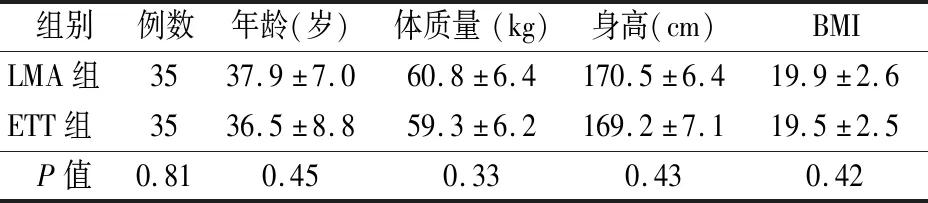

2015年1月至2018年12月武警上海總隊醫院患者共70例,其中男37例,女33 例; 年齡20~56歲;美國麻醉醫師協會(ASA)分級為Ⅰ~Ⅲ級,術前檢查無明顯麻醉禁忌證;擇期手術49 例, 急診手術21例。其中人工股骨頭置換術(非骨水泥型)7例, 股骨骨折閉合復位髓內釘內固定術13例,脛腓骨骨折切開復位內固定15例,闌尾切除術7例,子宮肌瘤切除術8例, 腎盂切開取石術13例,前列腺電切術7例。患者均行硬膜外麻醉,術中出現肌松不夠、鎮痛不全、牽拉反射劇烈等硬膜外麻醉不全表現,其中改換喉罩麻醉(LMA組)方式35例, 改換氣管插管麻醉(ETT組)方式35例。2組患者的一般資料,包括年齡、體質量、身高、體質量身高指數(BMI)等差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 LMA組和ETT組患者術前一般資料的比較(x±s)

1.2 方法

LMA組設定同步間歇指令通氣(SIMV)的呼吸機模式。ETT組患者設定體積預設通氣模式(VPV)。2組的呼吸機參數相似。2組通氣峰值壓力均不高于40 cmH2O;LMA組的泄漏壓力為18 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。患者的血氧飽和度維持在95%以上,腦電雙頻指數維持在50~60。

1.2.1 LMA組 通過靜脈注射芬太尼(2 μg/ kg)、咪達唑侖(0.05~0.1 mg/kg)及丙泊酚(目標血漿水平1.5~2 μg/ml)進行麻醉誘導,再根據患者的體質量選擇正確大小的喉罩,并在患者意識喪失后由麻醉醫師將其置于氣道中,之后將氣道裝置連接到麻醉回路,通過輸注丙泊酚和瑞芬太尼[3~6 μg/(kg·h)]維持麻醉,并根據循環參數調整麻醉深度。

1.2.2 ETT組 靜脈注射芬太尼(3~4 μg/kg)加上與喉罩麻醉組相同劑量的咪達唑侖和丙泊酚進行麻醉誘導,在患者失去意識后,靜脈注射順阿曲庫銨(0.2 mg/kg)以放松肌肉,然后由麻醉醫師放置單腔氣管導管,持續輸注丙泊酚(目標血漿水平2~4 μg/ml)、瑞芬太尼[6~12 μg/(kg·h)]和順阿曲庫銨[0.12 mg/(kg·h)]維持麻醉。

1.3 觀察指標

觀察并記錄2組患者手術過程中血液動力學參數的變化值,如平均動脈壓(ΔMAP)和心率(ΔHR);手術和麻醉相關的參數,包括手術時間(從切割皮膚到縫合完成和手術部位關閉的持續時間)、麻醉時間(從麻醉手術開始到LMA去除或拔管期間的持續時間)、失血量(根據血紗的數量加上真空瓶內的血液量)、人工氣道時間、蘇醒時間(從手術結束到患者完全恢復意識的時間,可以睜開眼睛到響應)及使用肌肉松弛劑的劑量;術后患者的恢復情況,包括術后進水時間、胃腸道反應、喉頭水腫、聲嘶。術后常規使用非甾體類鎮痛藥(帕瑞昔布鈉),并記錄術后所有并發癥。

1.4 統計學處理

采用SPSS 13.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準(α)為0.05。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 患者轉歸

所有患者的麻醉和手術均順利完成,未觀察到嚴重的手術并發癥。LMA組的所有患者均成功放置喉罩,手術期間未發現喉罩的移位和脫落。ETT組的患者均成功實施氣管插管。 在喉罩拔除及氣管插管拔管期間,所有患者均未發生呼吸道相關并發癥,如氣道阻塞或支氣管痙攣等,也未發現患者發生反流或誤吸。

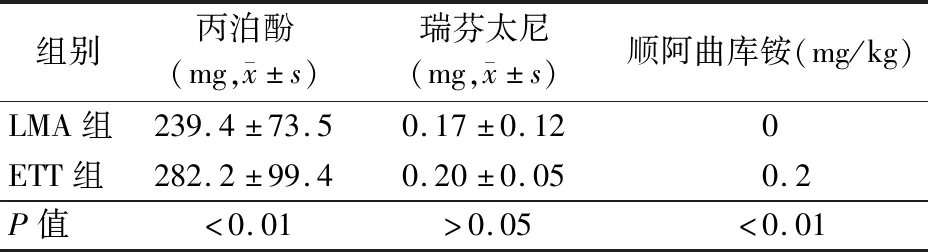

2.2 患者術中麻醉藥用量情況比較

2組患者術中麻醉藥物用量比較,LMA組術中所需要的丙泊酚量明顯低于ETT組,2組比較差異有統計學意義(P<0.01)。LMA組患者不需要常規應用肌肉松弛劑,而ETT組患者仍需要使用肌肉松弛劑以確保滿意的麻醉效果。見表2。

表2 LMA 組和ETT組患者術中麻醉藥物用量情況比較(每組n=35)

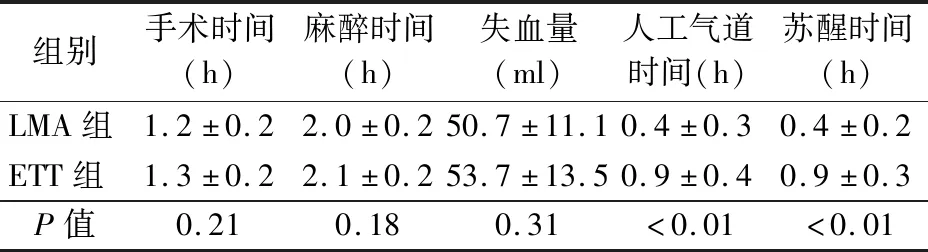

2.3 患者術中情況比較

2組的失血量、麻醉時間和手術時間相似。LMA組患者人工氣道時間和術后蘇醒時間明顯短于ETT組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 LMA組和ETT組患者術中情況比較(x±s,每組n=35)

2.4 患者麻醉各階段HR、MAP、SPO2比較

LMA組患者在置管(喉罩)即刻和拔管(喉罩)前心律(ΔHR)和平均動脈壓(ΔMAP)方面明顯低于ETT組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表4。

2.5 患者術后進水及并發癥情況比較

在手術后的住院治療期間,LMA組的患者比ETT組更早恢復進水;同時, LMA組患者的胃腸道反應、喉頭水腫和聲音嘶啞的發生率顯著低于ETT組,差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。然而,LMA和ETT組術后住院治療的天數沒有明顯差異。見表5。

3 討論

本研究采用前瞻性研究的方法,對LMA和ETT在硬膜外麻醉不全患者中的應用效果進行了比較。硬膜外麻醉是通過麻醉藥物在硬膜外間隙浸潤所需麻醉節段內的脊神經根發揮作用的,只有阻滯了所需麻醉節段內所有的脊神經根, 才能徹底麻痹脊神經根所支配的區域,從而達到良好的麻醉效果。然而,在臨床實際操作的過程中,常常由于硬膜外間隙的結構異常或者硬膜外導管在硬膜外間隙內的位置不合適,導致麻醉藥物不能在硬膜外間隙內充分地擴散、浸潤,手術范圍內只有部分脊神經根被阻滯、麻醉,從而發生硬膜外麻醉不全。一旦發生麻醉不全就需要改換麻醉方式,目前臨床上多改換為氣管插管麻醉。然而,插管本身可能誘發機械拉伸相關的肺損傷和下呼吸道感染[7-8]。此外,ETT可能引起多種并發癥,如氣道痙攣、聲帶麻痹和喉頭水腫等[9]。LMA是一種比傳統的氣管插管麻醉更安全的替代麻醉方式[3-5]。LMA不需要使用喉鏡,更易于操作,損傷小,術后并發癥少。LMA在血流動力學方面也更加穩定,且肌松效果好、復蘇時間短、不良反應少。與傳統的ETT相比,LMA具有更大的優勢。

在本研究中,LMA和ETT組的麻醉效果均令人滿意,所有患者均順利完成手術,沒有患者因為麻醉意外而需要緊急搶救或者麻醉效果不佳而改換麻醉方式。此外,比較麻醉時間、手術時間、失血量和血氣分析,LMA組和ETT組之間差異無統計學意義。以上結果初步證明,LMA可以作為硬膜外麻醉不全的替代麻醉方式。

在LMA組中,喉罩置于喉嚨部,但不進入聲門和氣管,因此不對會厭產生刺激,使得患者對LMA更加耐受。LMA組的患者在麻醉過程中不需要使用肌肉松弛劑,只需使用少量的鎮靜劑和鎮痛藥即可達到良好的麻醉效果。與LMA組相比,傳統的ETT組患者則需要更深的麻醉才能完全放松肌肉、令人滿意的張口以及抑制喉部的反射。此外,在臨床實踐中發現, LMA組只需要較少劑量的鎮痛藥即可達到與ETT組同樣的麻醉誘導效果,而且在麻醉維持期間,LMA組患者使用的麻醉劑也少于氣管插管麻醉組,所以鎮靜劑和鎮痛藥的血液水平比ETT組患者低,而麻醉后復蘇時間長短與所用麻醉劑的劑量之間存在正相關關系,這就使得LMA組患者的麻醉后復蘇時間遠短于ETT組。另一方面,較小劑量的麻醉劑還可以避免不良反應,減輕胃腸道反應,防止反流和誤吸的發生,有利于患者自身胃腸功能的恢復,故而喉罩麻醉組的患者能夠更早恢復進水和進食。氣管插管麻醉常見的并發癥有喉頭水腫、聲帶損傷和氣道痙攣等,這是由于插管對聲帶和氣管黏膜的機械性損傷引起的,而LMA不會造成聲帶和氣管黏膜損傷,LMA組患者的應激反應和術后并發癥發生率明顯低于ETT組患者[10-11]。

值得注意的是2組患者血流動力學參數的變化,本研究發現手術期間喉罩麻醉組患者的平均動脈壓和心率波動遠小于ETT組,表明喉罩麻醉對患者的刺激較小,即使使用較少的麻醉劑,也可以維持血流動力學參數的穩定。相比之下,即使已經使用了相對較高劑量的鎮靜劑、鎮痛藥和肌肉松弛劑,氣管插管仍然引起患者血壓和心率的劇烈波動。

雖然LMA在臨床實踐中顯示出一定的優勢,但是有些問題仍然不容忽視。首先,由于LMA增加了反流和誤吸的風險,因此患者在手術前必須嚴格禁食。其次, 喉罩麻醉一旦進行,痰液就不能從呼吸道吸出,因此在整個手術過程中氣道分泌物應得到有效控制,否則支氣管可能會被阻塞。最后,氣道狹窄和上呼吸道感染應被視為LMA的禁忌證。到目前為止,LMA的臨床應用仍處在不斷探索的過程中,其適應證仍需謹慎把握。