微流控芯片POCT室內質量控制方案的探索

葛丹紅,唐立萍,歐元祝,虞嘯炫,劉文彬,林斐然,龔敬凱,朱宇清

(上海市臨床檢驗中心,上海 200126)

隨著即時檢測(point-of-care testing,POCT)在臨床科室的廣泛應用,其檢驗結果的質量控制成為一個迫切需要解決的問題。發(fā)達國家POCT發(fā)展較早,已建立起完善而規(guī)范的管理體系。美國從2016年起,對于非豁免的檢測項目實行個性化的質量控制計劃,實驗室可通過對分析前、分析中、分析后的全面風險評估來決定室內質量控制(internal quality control,IQC)的頻率和水平[1]。澳大利亞臨床生物化學家協(xié)會規(guī)定對POCT設備必須每月檢測1次質控品,對新批號的試劑也必須檢測質控品[2]。在瑞士,IQC頻次根據分析系統(tǒng)的操作繁易程度確定,一般復雜的檢測系統(tǒng)每天至少2次IQC,相對簡單的檢測系統(tǒng)最少每2周進行1次IQC[3]。目前,我國尚未形成規(guī)范而完善的POCT質量管理體系,POCT的質控程序仍然參照常規(guī)檢驗的要求,必須每天檢測2個水平的IQC質控品。POCT有其自身的特點,無論是標本采集、加樣方式,還是檢測方法,均不同于常規(guī)檢測,其質控方式亦不應完全照搬傳統(tǒng)模式。

微流控芯片POCT設備通過精確的微量流體控制實現(xiàn)快速反應,被廣泛應用于臨床生化、免疫、核酸檢測等多個體外診斷領域[4-6]和眾多臨床科室[7]。本研究旨在探討等效質控在微流控芯片POCT質量控制中的可行性和有效性,為建立適合POCT的IQC方案提供新思路。

1 材料和方法

1.1 樣本來源

收集2018年1—3月上海市第六人民醫(yī)院無溶血、脂血、黃疸的臨床剩余血清樣本,檢測鉀(potassium,K)、鈉(sodium,Na)、氯(chlorine,Cl)、葡萄糖(glucose,Glu)。

1.1 儀器和試劑

i-STAT 300-G手持式血液分析儀(美國雅培公司)及配套電子模擬器、i-STAT 3水平定值質控品(批號為301100、311094、321100)、急診11項(CHEM8+)測試卡片(干化學法,批號為H18061)。生化質控品(批號為222ULCM、826 UECM)購自英國朗道公司。

1.3 方法

1.3.1 混合血清樣本制備 根據濃度將血清樣本進行分類,制備成3個不同水平(L1、L2、L3)的混合血清,覆蓋醫(yī)學決定水平。將混合血清充分混勻后分裝于凍存管,-80 ℃保存?zhèn)溆谩C咳諜z測分裝的血清樣本,以驗證儀器的檢測性能;尤其是在第2階段,用于評價未檢測液體質控品的工作日儀器檢測結果的穩(wěn)定性。

1.3.2 實驗準備 由經培訓合格的人員進行操作。實驗開始前查看環(huán)境溫度(16~30 ℃)和氣壓(40~113 kPa),確認儀器狀態(tài),確保電池電量充足、電壓符合要求(>8 V),確保儀器當前使用軟件在有效期內、標準曲線和定標數(shù)據已更新、儀器運行狀態(tài)良好,確認檢測卡片正確存放并處于有效期內,按儀器說明書要求將檢測卡片于室溫條件下平衡5 min。

1.3.3 西格瑪(sigma,σ)水平分析 參照美國臨床實驗室改進修正法規(guī)(the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 ,CLIA'88)和美國臨床實驗室標準化協(xié)會(the Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)EP15-A2文件推薦的方法,使用2個水平的生化質控品進行室內不精密度評價,計算每個項目2個水平質控品室內不精密度[變異系數(shù)(coefficient of variation,CV)],按照公式CV=[(CV12+CV22)/2]1/2合成每個項目的CV。檢測i-STAT 3水平定值質控品,質控品靶值溯源至美國國家標準與技術研究院認證的標準物質。計算每個水平混合血清樣本檢測結果與靶值之間的偏移(bisa,Bias),按照公式Bias=[(Bias12+Bias22+Bias32)/3]1/2,將3個水平混合血清樣本的Bias合成為每個項目的Bias。按照公式σ=(TEa-Bias)/CV計算每個項目的σ水平。

1.3.4 質控頻率評估 (1)第1階段(連續(xù)4周,20個工作日)。每天開機后先使用儀器配套的電子模擬器進行電子質控,電子質控未通過不能進行樣本檢測;電子質控通過,再檢測2個水平液體質控品,然后檢測2個水平的混合血清樣本。(2)第2階段(連續(xù)9周,45個工作日)。每天開機后先進行電子質控,每周檢測液體質控品1次,每天檢測混合血清樣本1次。將液體質控數(shù)據輸入上海市臨床檢驗中心質控軟件,繪制Levey-Jennings質控圖,采用Westgard Sigma規(guī)則判斷質控數(shù)據是否在控。

1.3.5 混合血清樣本結果分析 使用Excel 2010軟件分析全過程、第1階段、第2階段4個項目3水平混合血清樣本檢測結果的、s、CV。計算不同階段每個項目的分析總誤差(total analytical error,TAE)[8]。以第1階段檢測結果的x為靶值,計算第2階段檢測結果與第1階段檢測結果之間的絕對偏差(absolute deviation,AD)和相對偏差(relative deviation,RD)。

2 結果

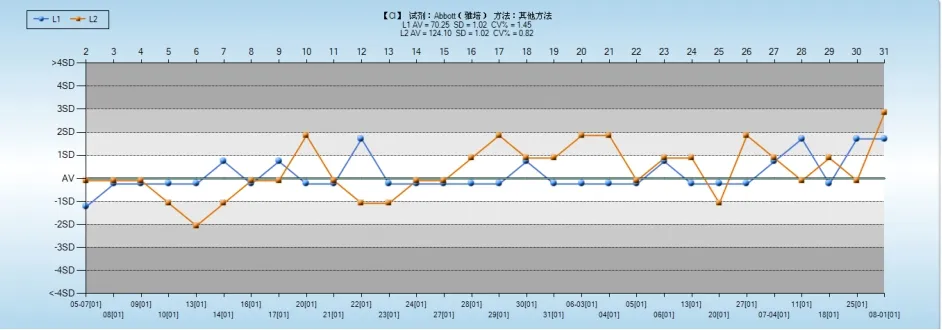

2.1 4個項目的σ水平

K、Na、Cl、Glu 4個項目的σ水平及推薦質控規(guī)則見表1。

表1 4個項目σ水平及推薦質控規(guī)則

2.2 電子質控結果

整個研究過程所有電子質控結果均為通過。

2.3 液體質控結果

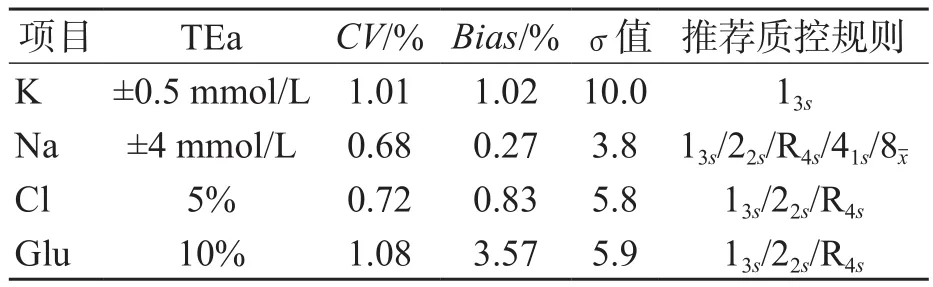

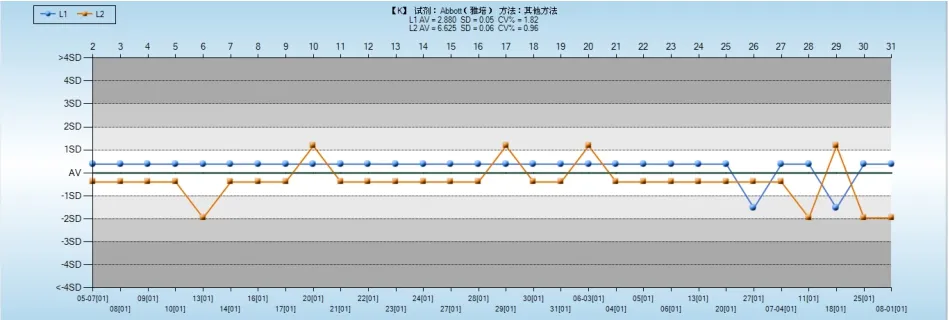

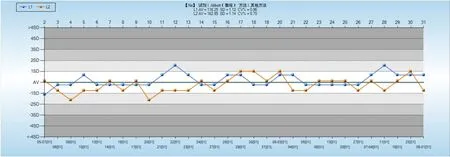

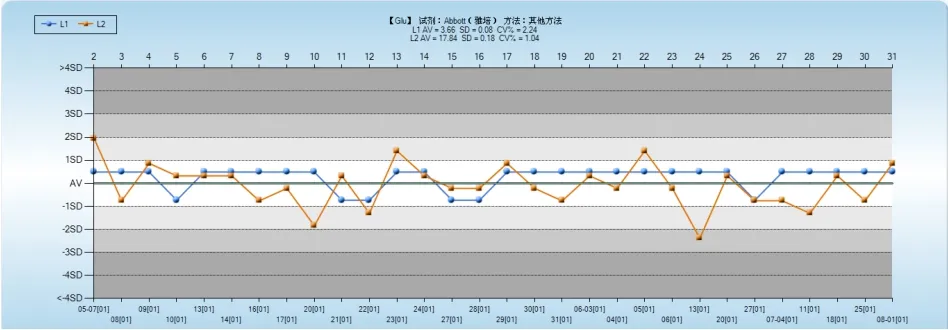

每天分2批次檢測2個水平的生化質控品,連續(xù)檢測10 d。根據累計的20次質控結果計算各項目IQC靶值和s。采用Westgard Sigma規(guī)則對2個階段的IQC數(shù)據進行判斷。根據各項目σ水平選用不同的質控規(guī)則,K項目使用13s規(guī)則,Na項目使用規(guī)則,Cl和Glu項目使用13s/22s/R4s規(guī)則,整個研究過程2個階段所有質控結果均在控。4個項目液體質控結果見圖1~圖4。

圖1 K液體質控結果

圖2 Na液體質控結果

圖3 Cl液體質控結果

圖4 Glu液體質控結果

2.4 混合血清樣本檢測結果統(tǒng)計值

整個研究過程、第1階段、第1階段4個生化檢測項目3水平混合血清樣本檢測結果的CV均<1/3TEa,且TAE<TEa。所有項目第2階段與第1階段檢測結果的AD或RD均<1/3TEa。見表2。

表2 混合血清樣本4個項目檢測結果統(tǒng)計值

3 討論

質量控制不僅是質量管理的一部分,更是其關鍵。質量控制包括選擇合適的質控品、質控規(guī)則和質控品檢測頻率等。ISO 15189要求對檢測項目、所用的方法或檢測程序設計恰當?shù)馁|控程序,以達到檢驗結果的預期質量,但并未對質控品的檢測頻率提出具體要求[9]。目前,大多數(shù)臨床實驗室采用“默認質控”模式,即每24 h檢測2水平質控品。然而,POCT設備的操作者大多沒有實驗室背景,未經過專業(yè)培訓,對于復雜的統(tǒng)計質量控制方法難以接受,且由于所需成本較高,這種傳統(tǒng)的質控模式在實際工作中很難推廣。上海市臨床檢驗中心近幾年在對上海地區(qū)POCT的質量督察中發(fā)現(xiàn),仍有相當一部分的POCT未開展IQC。為此,我們嘗試探索一種在保證檢測質量的前提下行之有效,且易于被POCT操作者接受的IQC模式。

微流控芯片POCT的每張測試卡片是一個獨立的檢測單元,即使儲存于相同環(huán)境的卡片之間也可能存在差異。當使用卡片檢測液體質控品時,只是對當前使用的這張卡片的質量進行了驗證,而檢測患者樣本使用另一張測試卡時檢測性能可能又不一樣了。雖然檢測液體質控品可以對分析中的全過程進行質量控制,但實際上僅對當前使用的卡片進行了驗證,對同一批號測試卡片過多的檢測液體質控作用有限,且會增加時間和檢測成本。儀器檢測結果的再現(xiàn)性主要還是取決于測試卡片生產過程的質量控制。相較于測試卡片,微流控芯片POCT儀器主要發(fā)揮了“電子讀數(shù)儀”的功能[10]。微流控芯片體積非常小,檢測信號的儀器要具有更高的靈敏度和信噪比、更快的響應速度,才能滿足臨床檢驗低檢測限、高靈敏度、良好的重復性和較寬的線性范圍等要求。其配套的電子模擬器,即通常所說的“電子質控”,對儀器讀取信號的性能進行監(jiān)測也是其質量控制的重要內容。因此,對于微流控芯片POCT的IQC,科學、合理地使用電子質控和液體質控是關鍵。本研究嘗試采用等效質控程序,每天進行電子質控,以保證每天對儀器性能進行監(jiān)測,將相同批號測試卡片液體質控的頻率降低,在對卡片質量進行有效監(jiān)測的同時,有效降低了時間和經濟成本。

美國于2013年提出了“個性化質量控制計劃”的概念,將檢測系統(tǒng)內置設備的技術改良納入了質量管理體系,根據實驗室自身特有因素,如患者情況、檢測設備、試劑、環(huán)境、檢測人員等,通過風險評估來識別檢測過程中潛在的失敗和誤差來源,并量身定制個性化的、有效的質控操作規(guī)范[1]。本研究中,每次檢測前,微流控芯片POCT儀可自動單點定標,且每次檢測流程內有近200項自動化監(jiān)控;研究過程中使用相同批號的試劑,嚴格控制檢測環(huán)境,實驗由操作熟練的檢驗人員完成,盡可能降低這些因素對檢測結果的影響。李潤青等[11]應用六西格瑪管理法對17個生化檢測項目的性能進行了評估,證明了這一方法是較理想的質量管理方法。本研究用六西格瑪管理法對4個生化檢測項目的性能進行評價,發(fā)現(xiàn)K項目性能達到世界級表現(xiàn)(σ≥6);Cl、Glu 2個項目性能達到優(yōu)秀表現(xiàn)(6>σ≥5);Na項目性能達到臨界表現(xiàn)(4>σ≥3),所有項目的分析性能均在醫(yī)學可接受水平。

本研究在每天檢測電子質控的前提下,第1階段連續(xù)20個工作日每天檢測2個水平液體質控品和混合血清樣本,在此基礎上還增加了第2階段實驗,即連續(xù)9周每周檢測2個水平液體質控品1次,混合血清樣本仍然每天檢測,以觀察在降低液體質控頻率的情況下儀器的檢測性能。研究過程中每天的電子質控均通過。使用Westgard Sigma質控規(guī)則判斷液體質控結果,既保證了較高的誤差檢出率,又保持了盡可能低的假失控概率[12],結果顯示所有項目均未發(fā)生失控。整個研究過程每天檢測3個水平混合血清樣本,結果顯示所有項目3個水平混合血清樣本檢測結果的CV均<1/3TEa,且TAE均<TEa,提示儀器在不同階段均保持了良好的分析性能。在第2階段,本研究將液體質控頻率減少到每周1次,但是仍每天檢測血清樣本1次,通過對第2階段血清樣本結果的分析,以及第2階段檢測結果和第1階段檢測結果的比較,發(fā)現(xiàn)在未做液體質控的檢測日,儀器檢測結果的不精密度和偏差均在臨床可接受范圍內。

我們認為應當謹慎地的對待降低質控頻率的做法。CLSI于2011年發(fā)布了通過風險管理建立質量策劃的全新指南[13],在重點關注分析中過程以外,明確了質量教育和培訓、預防性維護、統(tǒng)計學質量控制、室間質量評價或能力驗證以及為特定檢測系統(tǒng)建立個性化質控方案的重要性。特定檢測系統(tǒng)的質控方案應包含特別的預防和控制機制。因此,在降低質控頻率前需進行風險評估:儀器和試劑的使用是可靠和容易維護的,試劑穩(wěn)定且不需要特殊處理或儲存;檢測技術簡單,操作環(huán)節(jié)不易出現(xiàn)粗大誤差;隨著時間的推移,故障始終維持在一個較低的水平;該項目檢測應該是高頻率且不需要使用微量的加樣技術;檢測人員訓練有素。就如ISO 15189中5.6.2.3質控數(shù)據條款指出的——宜盡量采用統(tǒng)計學和非統(tǒng)計學過程控制技術連續(xù)監(jiān)測檢驗系統(tǒng)的性能。而在實驗室進行質控的實踐過程中,有些時候也確實需要使用非統(tǒng)計學的控制技術,包括記錄、流程標準化、抽檢、培訓等,都可以歸為此類控制技術。

綜上所述,在穩(wěn)定的檢測環(huán)境下,微流控芯片POCT由已接受培訓且操作熟練的檢測人員使用相同批號/貨運號的試劑檢測K、Na、Cl、Glu項目時,在檢測人員和環(huán)境均穩(wěn)定,試劑批號相同的情況下,可采用每天進行電子質控1次和每周檢測液體質控品1次的IQC方案,來保證檢驗結果的質量。根據POCT的特點,適當、合理地降低質控檢測頻率,可以在保證檢測質量的前提下,既節(jié)省時間,又有效降低檢測成本。

本研究尚存在一定的缺陷,一是研究的檢測項目只涉及了4個生化指標,對于目前眾多的POCT檢測項目來說較為局限;二是研究只對2次質控評價間的時間長度進行了評估,而未涉及質控評價中的患者樣本數(shù)。后續(xù)將進一步探索適用于POCT的IQC方案。