大口徑艦炮精確制導彈藥發展趨勢研究?

雷 鳴 王曙光 陳 棟 劉 楨

(陸軍炮兵防空兵學院 合肥 230031)

1 引言

隨著海面戰場環境日益復雜以及艦載導彈武器系統的不斷進步,艦炮武器系統作戰使用定位也從主導地位變為輔助從屬地位,但不代表艦炮武器系統即將退出歷史舞臺,在新的戰場環境下,仍然發揮著不可替代的作用。大口徑艦炮武器系統裝備常規彈藥,具有一定的面打擊能力,可以對敵集群目標進行壓制、毀傷,但不具備對分散的機動目標的高效打擊能力。據有關資料表明,大口徑艦炮發射300~1000發常規彈藥,才能命中40km以外的一個靜態目標[1],顯然常規艦炮彈藥無論在精度、射程還是效費比方面都需要進一步提高。精確制導彈藥不僅具有精度高、射程遠的優點,而且具有備彈量大、持續作戰時間長、反應時間短、效費比高等優點[2]。以美國為代表的西方軍事強國正加緊對新型大口徑艦炮精確制導彈藥的研究,以適應信息化局部戰爭的需要。

2 國外艦炮精確制導彈藥發展現狀

2.1 美國艦炮精確制導彈藥

美國海軍在陸、空軍精確制導彈藥作戰使用的基礎上,不斷嘗試研制艦炮精確制導彈藥。1982年,美國海軍基于“銅斑蛇”激光制導炮彈的制導技術,制造了“死眼”127mm激光制導炮彈[3],其射程達到55.5km,CEP為16m。在科索沃戰爭中,激光半主動制導在快速移動作戰中暴露了很多問題[4],因此美國擱置激光制導的方案,轉向GPS/INS復合制導技術。

1994年,美國開始為127mm艦炮MK45研制EX-171增程制導彈藥(ERGM)[5],該彈型采用GPS/INS復合制導技術,并采用火箭助推加滑翔增程的增程方式,最大射程為110km,CEP為10m~20m,最高射速10發/min。2008年,ERGM的研發因研制費用嚴重超支與技術問題而終止,美國海軍轉而開始ERGM的低成本替代品BTERM的研究,該彈采用小型化制導包,結構較為簡單,單價有較大下降空間,后因可靠性與兼容性差,實驗沒有達到預期而放棄。

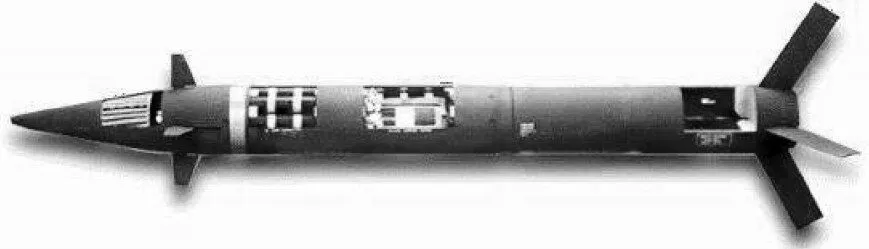

圖1 EX-171增程制導彈藥ERGM示意圖

同期還有127mm自主式海軍支援制導炮彈(ANSR),ANSR由HARM反雷達導彈演變而來,采用GPS/INS制導,由127mm艦炮發射,射程為140km,CEP小于10m。此型彈結構簡易,每發造價低于2萬美元,可兼容不同類型和口徑的火炮系統,如可用于美國海軍155mm先進艦炮系統(AGS)和美國陸軍多用途武器彈藥系統(MRAAS)[6]。

2010年,美國BAE系統公司成功進行了155mm艦炮遠程對陸攻擊精確制導彈藥(LRLAP)[7~8]的彈道飛行試驗,并于2013年完成制導飛行測試。LR?LAP將配裝在朱姆沃爾特級DDG-1000驅逐艦上的先進艦炮系統AGS,同樣采用火箭增程技術加GPS/INS復合制導技術,射程達到154km。LRLAP單價高達100萬美元,甚至接近單價160萬美元的戰斧導彈,導致美軍無法承擔巨額采購費用,此項目在2016年被終止。

圖2 155mm遠程對陸攻擊精確制導彈藥LRLAP示意圖

2018年,軌道-阿連特技術系統公司在127mm艦炮彈藥上采用了由尾舵控制的精確制導組件,這是在結構上的一次創新。據悉,此彈型采用火箭助推的增程方式,射程為76km。此彈采用GPS制導時,靶場實驗所得CEP在5m以內,在GPS拒止環境下,以末制導導引頭(短波成像導引頭或激光半主動導引頭)制導可達到1m的CEP。盡管過程坎坷曲折并且經費消耗巨大,美國仍然沒有停止對大口徑艦炮精確制導彈藥的技術研發。

2.2 其他國家艦炮精確制導彈藥

法國奈科斯特公司研制的“鵜鶘(Pelican)”遠程制導炮彈,可兼容陸基155mm火炮和155mm艦炮兩種發射平臺,可有效打擊敵方戰術縱深內的重要目標,顯著提升火力支援能力。該彈遠程型采用底排增程加滑翔增程技術,52倍口徑155mm艦炮發射時最大射程達到60km。超遠程型采用火箭助推加滑翔增程技術,使最大射程達到85km,CEP不超過10 m。該彈為三段式結構,前部為帶有鴨式舵的飛行控制模塊,采用GPS/INS復合制導,中部為戰斗部,尾部裝置尾翼和底排裝置(遠程型)或火箭助推發動機(超遠程型)。該彈在發射前預裝目標位置信息,出炮口后展開彈尾四片尾翼并拋出彈頭整流罩,在末制導段展開頭部的四片鴨式翼以穩定彈道[9]。

意大利“火山(VULCANIO)”127mm制導炮彈采用次口徑設計加尾翼穩定的增程方案,能夠同時實現全射速(35發/min)以及最大射程要求的炮口初速(1.2km/s)[10]。該彈主要有無制導彈道增程型、精確制導型、遠程型三種型號。其中,精確制導型有紅外制導型(GLR-IR)和激光半主動制導型(GLR-SAL)兩種型號,射程為90km,主要用于反艦作戰;遠程型主要用于對陸火力支援,射程為120km,CEP可達20m以內。此外,遠程型有兩種變型。一種是加裝半主動激光導引頭與GPS/INS制導技術組成復合制導,CEP可提升到3m。一種是通過裝備下行數據鏈,可向火控系統更新目標位置數據并進行后續發射彈藥的彈道修正。

圖3 英國LCGM155mm低成本制導彈藥示意圖

英 國 LCGM155mm 低 成 本 制 導 彈 藥[11]長1.62m,質量為45kg,采用GPS/INS復合制導,增程方式為火箭助推加滑翔增程,最大射程為150km,在100km以上的射程條件下CEP不超過30m。為了提高彈藥性能并降低成本,采用復合材料彈體、加固GPS接收機、IMU慣性測量單元以及微機電(MEMS)等技術。

3 大口徑艦炮精確制導彈藥的作戰使用

3.1 大口徑艦炮的作戰定位

1)對岸作戰

在對地面目標聯合火力打擊任務中,大口徑艦炮憑借其射速高、抗干擾能力強、反應迅速、轉移火力快與彈儲量大等特點,實現長時間、全天候地對地面目標轟擊[12]。根據其特點,大口徑艦炮對岸作戰具體任務:(1)壓制或殲滅敵有生力量、摧毀武器裝備,迫使敵暫停射擊以達到限制或中斷敵人火力,掩護兩棲登陸作戰,為登陸部隊快速通過死亡地帶爭取時間;(2)破壞或摧毀敵岸上防御工事、交通線、指揮所、發電站等,使其喪失工作行動能力,限制敵人增援部隊行動,阻攔敵人通過或占領預定地區;(3)發射特種彈藥,對射程范圍內雷達站、機場、發電站、通信裝備實施有效偵察與干擾。

2)對海作戰

艦炮在誕生之初就作為海上作戰的重要武器,攻擊敵方艦艇一直是其重要任務之一。隨著艦載導彈的發展以及信息戰、電子戰等作戰方式的革新,在信息化海戰中,大口徑艦炮主要承擔以下任務:(1)在島礁區域的遭遇戰與敵近距離水面艦艇進行“格斗”;(2)通過快速轉火的方式進行快速火力反應;(3)彌補艦載導彈射擊近限死區處火力,攻擊死區內突發性目標或低威脅目標,有著良好的持續攻擊能力;(4)執行巡邏、警戒、護航、反恐、維權等任務時,向目標實施警告射擊[13~14]。

3)防空反導作戰

防空反導作戰中,主要是以小口徑艦炮組成艦艇的末端防御系統,用于彌補近距離攔截死區,大口徑艦炮可發射電磁干擾彈、水幕彈、煙幕彈、誘餌彈等特種彈藥進行自身防衛。

3.2 大口徑艦炮作戰流程

1)使用常規彈藥

大口徑艦炮武器在使用常規彈藥時,首先由前線偵察系統、岸上哨所、無人機系統或衛星探測與通信系統等傳感器系統獲得目標的探測數據;其次,火力支援協調作戰中心接到探測數據之后將數據傳給數據處理單元,從而獲得目標位置及狀態信息,作戰計劃生成單元接到武器處理狀態,管理單元有可用武器通道的信息后制定作戰計劃方案;最后武器系統控制單元接收到打擊指令與射擊諸元后,艦炮武器開始對目標進行火力打擊[15]。

2)使用精確制導彈藥

使用精確制導彈藥時,作戰流程可有效精簡。打擊靜態目標時,可提前在炮彈上裝定好目標的位置、狀態信息,隨時做好發射準備,有效加快了戰時的火力反應速度。打擊移動目標時,彈載傳感器可實時更新目標信息,地面控制系統可由此調整下一發炮彈的射擊諸元,射擊精度可進一步提高。人工智能技術植入導引頭后,精確制導彈藥作戰流程將更加智能化,可達到發射后不管的效果。

3.3 大口徑艦炮精確制導彈藥的作戰效能

1)提升火力支援距離

美國海軍《遠征機動作戰對火力支援的需求》研究報告論證的大口徑艦炮對岸攻擊所需理想射程為111km,即44km+26km+41km。其中,44km是指己方水面艦艇的離岸距離,26km是指岸上部隊推進深度,41km是敵方地面火炮距我方前線部隊的距離,所以大口徑艦炮射程達到111km才能滿足己方水面艦艇安全有效打擊敵方炮兵陣地的需求。美軍朱姆沃爾特級DDG-1000驅逐艦上的先進艦炮系統AGS發射的155mm遠程對陸攻擊精確制導彈藥LRLAP,采用火箭助推增程技術,最大射程達到了154km。采用火箭助推加滑翔增程的英國LCGM155mm低成本制導彈藥,最大射程達到了150km。采用增程技術延伸了岸上部隊后火力支援伴隨距離,對作戰效能有著顯著提高。

2)縮短作戰持續時間

傳統艦炮無控彈藥摧毀一個點目標耗時約1h~2h,而十枚以內精確制導彈藥僅需要耗時3min~5min就可實現點穴式精確打擊[15]。因此使用精確制導彈藥可以提供機動、靈活、快速的火力,對縮短作戰持續時間有著顯著效果,能夠大幅提升水面艦艇整體作戰能力。

3)減少作戰投入損耗

據有關資料表明,進行對岸炮兵陣地打擊時,使用常規彈藥需要2~3艘水面艦艇齊射,而使用精確制導彈藥,可以在1艘水面艦艇的艦炮武器系統的高射速支持下,實現多彈同著[16]的打擊方式,能夠有效減少投入作戰兵力,提升打擊效果。同時,精確制導彈藥的精確打擊方式使彈丸散布較小,避免了對目標附近造成大面積附帶毀傷,可以大幅度減少對友軍、平民的間接損傷。

4 大口徑艦炮精確制導彈藥發展趨勢

1)幾何強約束條件下射程與威力的均衡發展

射程是決定艦炮武器在信息化戰爭中戰略定位的關鍵因素,是其發揮持續火力優勢并提高己方戰場生存率的重要保障。增加射程主要有三種方式:一是改進彈丸氣動外形,如優化頭部外形、增加可拋整流罩、增大彈翼面積等;二是增加輔助動力,如火箭助推發動機、固體沖壓發動機等;三是通過加大長徑比、強化炮膛、增加裝藥、改進裝藥配方來增加膛壓。

海軍艦炮彈藥通常采用定裝式,并通過全自動系統完成裝填、射擊和退殼,這就意味著艦炮彈藥是有及其嚴格的幾何尺寸要求[17],實現增程會伴隨著犧牲彈丸空間的代價,炮彈的威力指標會受到影響。針對幾何強約束問題,常見的處理方案有兩種:一是將彈體加長部分伸入藥筒,在不改變外觀尺寸的前提下增加可用空間,不過這會侵占藥筒火藥容積,影響發射藥量,從而改變彈丸初速和內彈道環境;二是采用次口徑尾翼穩定脫殼技術,在無法加長彈體的條件下,減少彈徑也可提升長徑比,其優點在于不僅可以增加靜穩定性,同時也提高了初速,不過會導致彈丸整體空間降低,威力減少。

2)復雜環境中自尋的精確打擊智能引導技術發展

目前部分艦炮制導彈藥已經具備自尋的精確打擊能力,但因其苛刻的作戰使用條件,實戰能力還需進一步驗證。例如美國在艦炮彈藥上采用半主動激光制導技術的實踐并不理想。首先是海上環境對激光的折損較大,其次半主動激光制導需要激光照射器不斷照射目標,保證不了己方人員與設備的安全。除此之外,紅外制導方式會對所有符合紅外特征的金屬物質產生誤判,容易受到誘導彈干擾。實現自尋的精確打擊,必然伴隨著可靠性、防誘騙和抗干擾能力的要求。圖像制導實時直觀,且無源成像抗干擾能力強,可結合基于深度學習的自動目標識別技術,以增強識別和跟蹤算法的尺度適應性、環境適應性。開發模塊化圖像導引艙,采用可見光、紅外、毫米波等多模復合圖像融合方法,實現目標準確識別、分割,并對目標重要性進行智能排序,進行自主判斷和精確打擊,可有效提高作戰效能。

3)基于自組網的智能決策及彈載數據鏈技術發展

海軍水面艦艇是一個完整的武器系統平臺,艦炮精確制導彈藥可通過彈載數據鏈,構建戰場實時通信網絡,實現彈艦通訊和彈間通訊。通過彈艦通訊網絡,可將彈載傳感器獲取的目標區域信息進行實時回傳,形成新的實時偵察評估鏈路,為射擊修正和火力分配提供直觀依據,達到快速偵察、準確打擊和高效評估的一體化效果。大口徑艦炮通常以彈群形式實施火力打擊,通過彈載數據鏈,實現彈彈實時自組網,彈群可根據目標重要性和毀傷程度,自動分配打擊對象,實現智能決策。結合艦艇本身自帶的通訊網絡,構建作戰區域實時可視化網絡體系,可大幅度提升艦艇綜合戰斗力。

4)高效費比支撐下的持續火力打擊能力發展

由西方各國的研發過程可見,高昂的費用是限制艦炮精確制導彈藥發展的絆腳石,經濟發達的美國也不得不放棄高單價的彈型。追根溯源,艦炮精確制導彈藥的提出就是要追求一種比常規彈藥精確高效、比導彈廉價的高效費比彈藥,如果成本過高就失去了意義。在艦炮精確制導彈藥的研制過程中要控制成本,朝著模塊通用、口徑兼容、毀傷高效的方向發展。

5 結語

在信息化海戰中,精確打擊是最有效的作戰方式,必須要正確認識大口徑艦炮精確制導彈藥的定位及作用,充分意識技術差距,吸取國內外研究經驗,合理規劃發展。隨著目標檢測技術、制導技術、精密制造技術、人工智能技術等的快速發展,大口徑艦炮精確制導彈藥要進一步走向智能化,真正做到發射后不管,進而充分發揮其靈活機動、快速反應、高效費比和持續火力打擊的優點,提升綜合作戰效能,在復雜戰場環境下更好地遂行多種使命任務。